中央之国的形成 [第38节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

严格来说,“东汉十三州”的说法并不严谨。

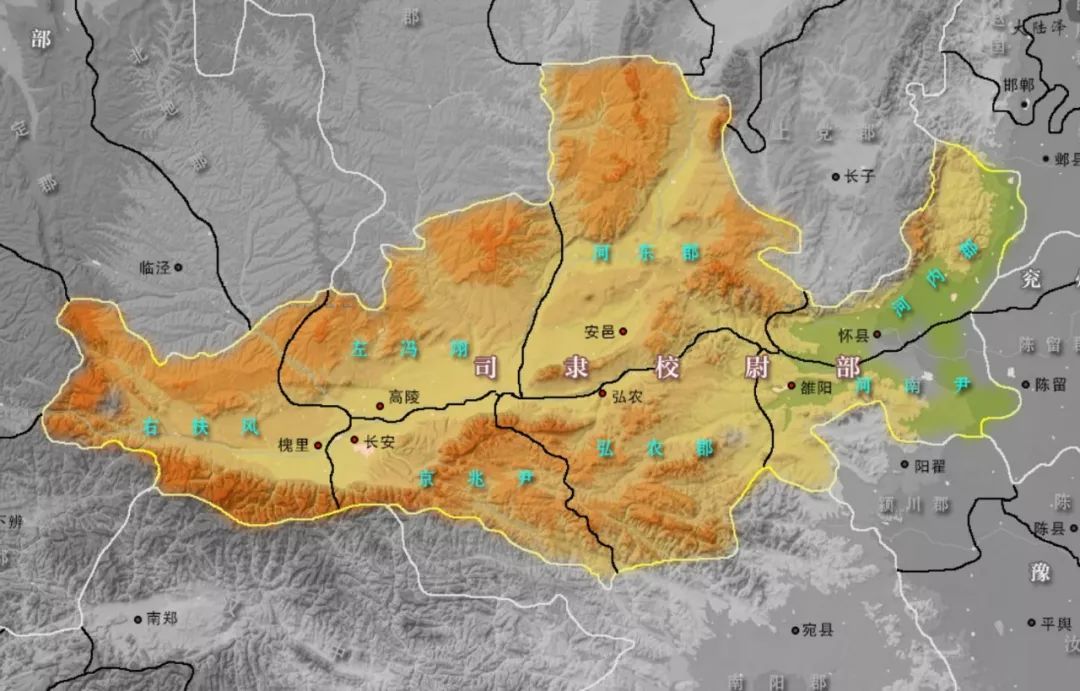

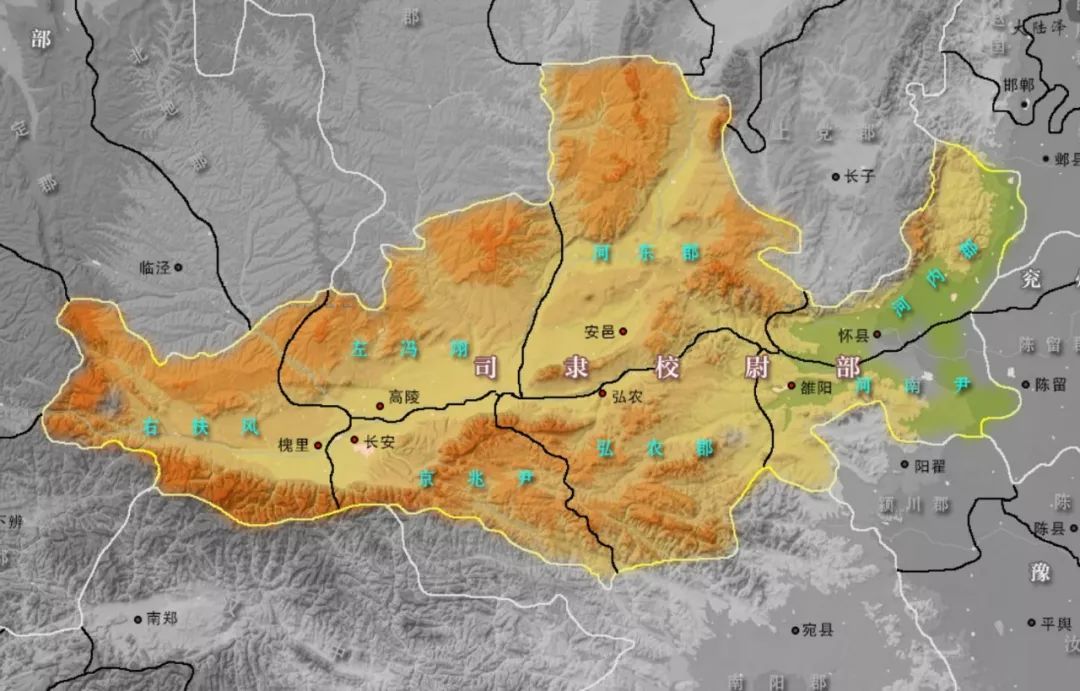

这是因为东汉实际只划定了十二个州,外加一个环卫中央性质的“司隶校尉部”。

尽管负责监察司隶地区的“司隶校尉”在职级上与各州刺史相当,但终究负责的是环首都地区,在官名和权力上都有所差异,

一直到曹魏代汉之时,司隶校尉部才算是真正易名为“司州”,并根据新的地缘政治需求在范围上做了调整。

正因为如此,将汉家天下称之为“十三州部”的说法会更为严谨些。

不过这些名称上的变迁,并不妨碍行文中提前使用“司州”一名,来代指将要展开的这个特殊政治板块。

无论是封建体制还是集权体系,在都城之外打造一个能直接为王权所控的环首都圈,都有其现实意义。这样一片靠近国都的土地,在古汉语中被称之为“畿”。与都城合在一起,被称之为“京畿”。

从承接这一职能的板块角度来说,京畿板块的嵌入,一定程度意味着对旧有地缘政治格局的破坏。最现实的案例是当下由于北京的存在,河北的地缘结构变得支离破碎。以至于除了寄希望于首都反哺之外,没有办法完全立足自身需求而进行规划。

在两汉时期,因京畿之地嵌入而受到最大影响的是雍州,它的存在直接导致雍州之名从行政版图上消失,除划归中央的部分以外,其余大部整合成了凉州。另一个受到重大影响是的豫州。这个原本应该以洛阳盆地为起点,向东拥有大片河淮之地的中州,最终只能变身成为一个淮北属性的监察区/行政区。包括并州部分,其实也被挖走了西南方向的临汾盆地和运城盆地。

之所以一片京畿之地,会造成如此之大的行政区划变动,是因为汉朝所实施的是以长安、洛阳为都的“两京制”。每一个都城都代表着一个地缘地位极其重要的地理单元。

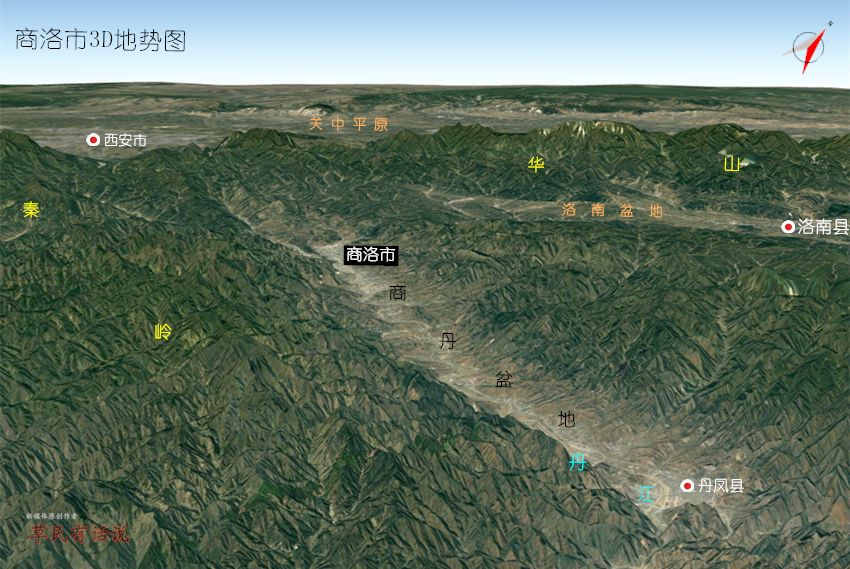

其中长安所代表的是面积约1.7万平方公里的关中平原,滋生洛阳的则是平原面积仅为1000平方公里的洛阳盆地。

仔细观察司州的轮廓,会发现很像热带鱼中的代表鱼种“神仙鱼”。要是用简笔画的方式来描绘的话,就是一个充当头部和身体的大三角形,加上一个充当尾部的小三角形。其中关中平原及其周边地区对应着西侧的大三角形,洛阳盆地及其周边地区则对应着东侧的小三角形。

再往深层次探源的话,这种将东、西两个重要地理单元,同时视作中央之地的做法,又与华夏文明的扩张路径,以及中央之国的地理结构有关。汉王朝并不是第一个在关中平原及洛阳盆地建都的王朝。

以洛阳盆地来说,即便夏王朝的存在有疑问,但商、周二代在此建都无论从史料还是考古发现都是没有异议的。至于位于关中平原的长安,最初出现在政治舞台上时,则是以周王朝所建的丰、镐两城的形象示人(合称“丰镐”)。当然,不管是两京还是五京,总归还是要有个主副关系的。如果要从名字上争个短长,就是谁是首都、谁是陪都。

巧合的是,长安、洛阳两京在周、汉两朝的地缘政治地位,遵循着相似的演化路径。在王朝的前半段,无论是周王朝的丰镐还是汉王朝的长安,都更多充当着首都的职责,并且都已将洛阳定位成另一个都城。在经历一场剧烈的变故之后(周朝为“犬戎之祸”,汉朝为“王莽篡汉”),又都选择了在洛阳重建王朝。由于关中平原在西、洛阳盆地在东,将决策中心放在前者的这段历史,被后世称为西周和西汉;以后者为国都的历史,自然就是东周和东汉了。

从上述历史可以看出,无论对于周王朝还是汉王朝来说,关中平原和洛阳盆地都具备同等的价值。换句话说如果失去对任何一个板块的控制力,都意味着王朝的完整性受到破坏。从周、汉两朝的历史对比中,依然能够体会到这点。

公元前710年,移驻洛阳的周天子,将西线抗击边缘民族的压力托付给了秦人。与此同时,也移交了关中平原的经营权。对于秦人来说,这是机遇也是挑战。苦心经营数百年后,秦人得以复制当年周人的扩张路径成为天下之主,并在丰镐之地打造自己的都城。

反观涅槃重生的东汉王朝,却并没有被迫放弃长安和关中的控制权,而仅仅是根据王朝重建的需要把首都职责偏向了洛阳。由此导致的结果,是东周时代的周天子很快就退化为一个吉祥物属性政治象征,以至于后世更愿意把这段历史时代称之为“春秋战国”时代;东汉则被视为一个经历过:出生、高潮、衰亡等完整过程的王朝。

这段周、汉两朝的比较,让我们意识到长安与洛阳之间并非“瑜亮之争”,而是相辅相成的。

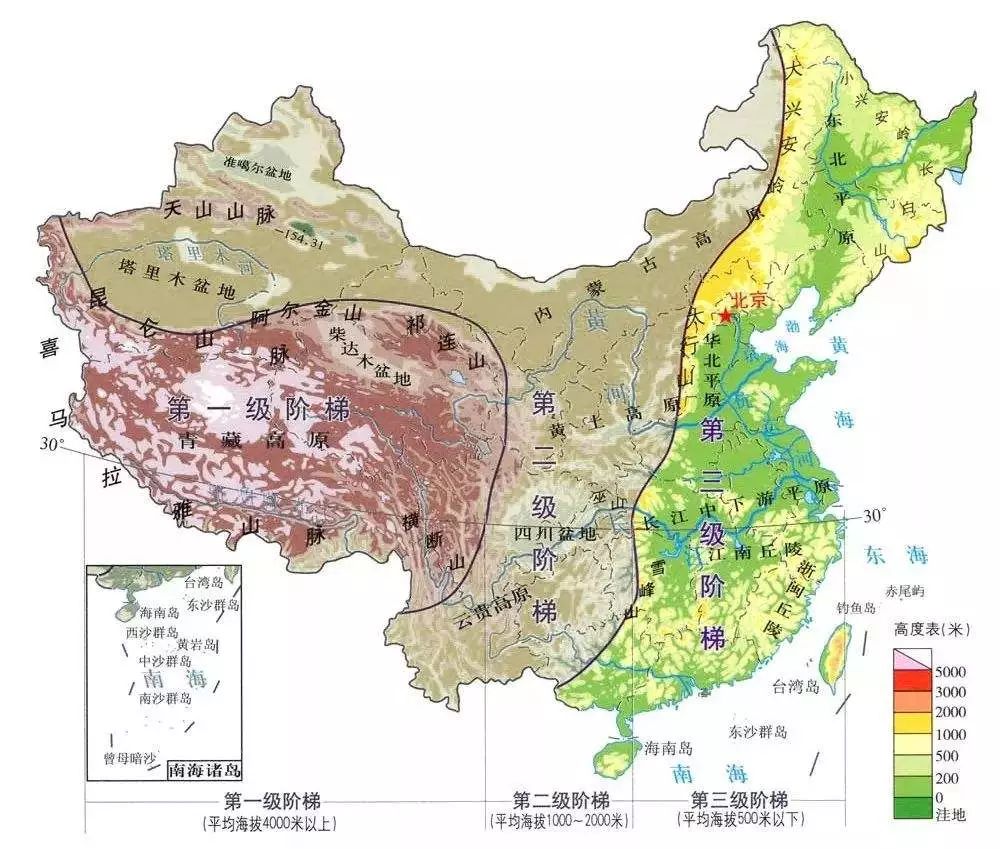

政治意义上的中央之国源起于黄土高原,然后先东向往华北平原扩张。其后再逐步扩张至山东丘陵、江淮等地区,整个个过程中吸收了各地区的文明、文化因子,成就了今天的模样。从经营黄土高原的角度来说,平原面积最大、土地肥沃的关中平原条件得天独厚。这使得关中平原不仅成为周人的兴起之地,在进入中央帝国时代之后,亦成为秦、汉、唐等王朝的核心板块。

然而以身处第二阶梯上的关中平原,经营以华北平原为核心的第三阶梯却会有力不从心之感。

一个最现实的问题,洛阳与长安之间以三门峡为中心的300余公里黄河水道,正处于中条山脉与秦岭之间。河道比降大、水流湍急,通航条件非常差,当中尤以三门峡段最为凶险。在这种情况下,除了想办法用技术手段整修航道以外,于三门峡以东定位一个有山河之险的地理单元,作为统御东部的基地是最好的选择。

正是在这一战略思维指导下,周王朝在代商之后,旋即在洛阳盆地营建新都确保自己天下之主的地位。此后承袭周王朝两京格局,同时又进入帝国时代的汉帝国,

在以“司隶校尉部”之名围绕长安、洛阳划定中央直属区时,一共建制了七个郡级行政区。

包括地处关中、合称“三辅”的:京兆尹、左冯翊、右扶风;位于西河以东,合称“三河”的:河东郡、河内郡、河南尹。此外还有一个处在洛阳、长安两地中间地带,战略上负责管理两京间战略通道的“弘农郡”。

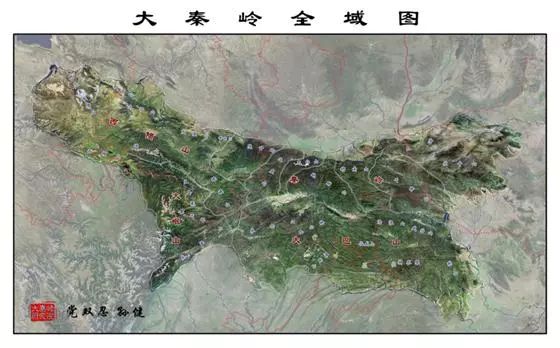

尽管关中盆地和洛阳盆地,看起来是两个独立的地理单元,并且分别位于中国地形中国第二、第三阶梯之上,但这并不代表彼此间就没有共同的地缘属性。纵观两大低地乃至整个司州地区,除了以黄河为地理联系纽带以外,背靠秦岭亦是这一地缘政治板块最大的特点。所谓“秦岭”,顾名思义是秦地之岭。人们最熟悉的一点,是它与淮河一起充当中国的南北气候分割线。

而今天我们所要关注的,是秦岭在地缘政治和文化上所发挥的作用。

公元前207年,项羽在率军攻入咸阳族灭嬴氏之后,将关中盆地分割为了三部分,分封给了三个秦国降将(章邯 、董翳、司马欣),这片土地因此又被称之为“三秦”。这种三分关中的做法,成为了汉朝在关中盆地设立“三辅”的依据。

从这个角度说,秦岭之名也可以被认定为是“三秦”之岭。不管秦岭的“秦”字源出于秦国还是三秦,它都是关中盆地的坚强后盾。在三国时代,围绕着秦岭中的那些古老栈道,更是发生了一系列三国迷们耳熟能详的故事。可以说,如果没有秦岭的保护,诸葛亮很可能就不会有“出师未捷身先死”的遗憾了。

秦岭的主峰为陕西省宝鸡市境内的“太白山”

,海拔高大3771.2米(太白山)。在中央之国核心区的范围中,太白山可以算得上是第一高峰。以此来说,将整个山脉称之为“岭”着实也是有些委曲。好在于“秦岭”一名之外,对应关中盆地的这部分秦岭还有一个又仙又大气的名字——终南山。

在中国文化中,终南山一名始终笼罩着一层神秘面纱,被视为隐居修道的绝佳场所。由此诞生出了寿比南山、终南捷径等寄托着长生不老愿景的成语。险峻的山势加上延绵了两千多年的神秘感,甚至使得当下的终南山中,仍然隐居有数以千记因各种原因而遁世的“隐士”。然而将“终南山”与地理意义上的秦岭简单对应并不正确。广义的秦岭,更应该被称之为“秦岭山脉”。

山脉属性的秦岭,西接青藏高原、东入中原腹地,在它的北面对应的是整个黄土高原。整条山脉可分为西、中、东三段,依序可命名为:西秦岭山脉、中秦岭山脉,以及东秦岭山脉。其中“西秦岭山脉”之北的,是黄土高原最西端的部分——“陇西高原”;“中秦岭山脉”即为直面关中平原的终南山;而“东秦岭山脉”则由一系列呈手掌状延伸的支脉所组成,包括有:崤山、熊耳山、外方山、伏牛山、蟒岭等等。

在关中平原的东、西两端,有两段秦岭向北伸展的突出部,能够帮助大家确定关中平原的东、西边界,并以之为参照物,将秦岭山脉分割为三部分。其中位于关中平原之西的这段支脉整体较为细长,山体由陕西省宝鸡市,一路向北延伸至宁夏南部的固原

。

这当中,位于宁夏境内的北段主峰为“六盘山”;

位于陕西和甘肃两省相接之地的南段,

名字为“陇山”。

受限于视野,古人将一条山脉或者大河的不同段分别命名实属常态。当人类需要从地理层面为之选定一个统称时,有一个通行的基本标准。河流的话,往往会选择最下游河段的名称。比如珠江就是这种情况,狭义的珠江其实还不到100公里,但却因位置原因而得以为整个水系冠名;山脉的话,一般会选择整个山脉中最为著名的那段山体之名,来为之代言。秦岭的概念得以向东、西两端扩张,正是遵循着这一原则。

以陇山和六盘山在历史上的出镜率来说,直面关中平原的陇山要高得多。陇山又被古人称之为“陇坂”、“陇坻”。最初为周王室牧马的秦人,其牧马之地便是位于陇山之中。历史文献及诗词中,关于“陇山”的文字不胜枚举。与之相依的两块黄土高原,亦因之命名为:陇西高原及陇东高原。

值得一提的是,根据古人“坐北朝南,左东右西”的命名原则,陇山以西地区往往不被称之为“陇西”而是“陇右”。相信最近看过热播剧《长安十二时辰》的观众,一定不会对这个地名感到陌生。

反观六盘山之名,在历史中的出镜率就要低的多了,其最原始的指向是宁夏固原市原州区境内的一座山峰。对于六盘山来说非常幸运是,它在1935年成为长征中的一个重要节点,并得到了一阕名为《清平乐•六盘山》的词为之背书。受这一事件影响,原本声名不显的六盘山,得以压倒声明显赫的陇山,在地图上成为整条山脉的代言人。只是就当下所论及的历史背景来说,以陇山之名命名整条山脉显然要更为适合。

在东汉十三州部的划分中,陇山成为了司隶与凉州的地理分割线。包括西秦岭山脉、陇西高原,以及陇东高原大部都被划入了凉州。真正成为司州靠山的是中、东两段秦岭山脉。即将出场的另一个秦岭突出部,可以帮助我们定位这两段秦岭的分割线。与陇山延伸成支脉状不同的是,这个位于关中平原东部的山体,在地图上所显现的轮廓更像是一个馒头。

这个馒头状的秦岭突出部,主峰的名气并不比秦岭要小,它就是享有“西岳”身份的“华山”。提到华山,大家脑海中估计会闪现出“自古华山一条道”这句,用来感叹华山之险的评语来。不过山势是否高大险峻,从来不是评定名山的唯一标准,甚至也算不是重要标准。何况华山2000出头的海拔,也算不上特别高大。

华山能够成为“西岳”,在于它能够直面黄河,并与之形成一条进出关中平原的隘道。黄河自流过前套平原之后,就开始转为南北向,一直在遇到华山之后才开始继续它东流入海的旅程。这一地理结构,使得这段被称之为“西河”的南北向黄河,与华山一起成为关中平原的东部边界。

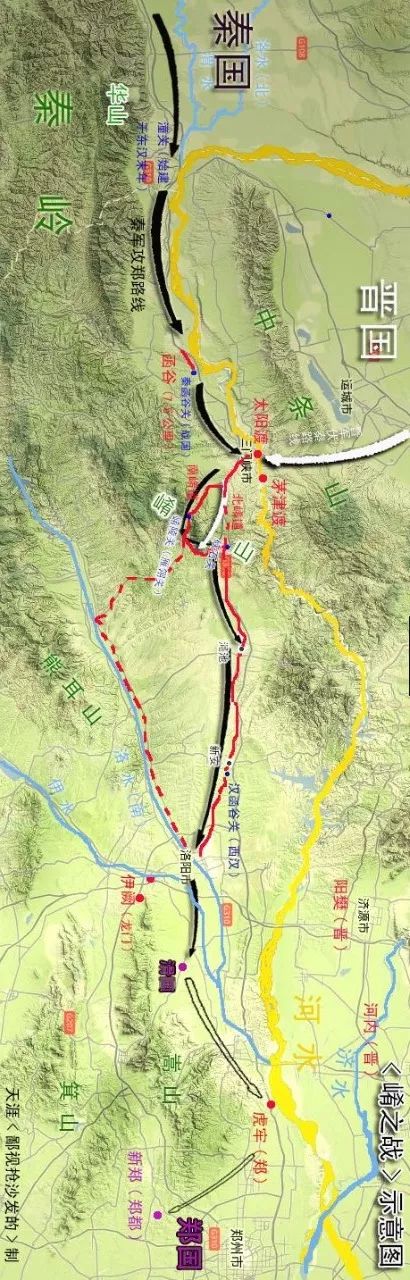

军事上看,如果在华山与黄河之间的隘道上构筑一道关城,便可成为扼守关中东大门的锁钥。

依照这一思路,你可以在相关位置上找到一个以关为名的县——潼关县。

没错,历史上筑就于此的关城,就是著名的“潼关”。在先秦两关的历史记录中,你会无数次的看到疑似以潼关来定位的名词。比如东汉末年,为征讨董卓而集结的各路将领,会被统称为“关东诸侯”。

然而在那个时代,这个频繁出镜的“关”字,指向的并不是潼关。虽然地理层面的“关中平原”一名,的确可以被认定为以潼关为参照物,

但先秦两汉所说的“关东”、“关内”、“关中”等词,参照物却是位于关中平原与洛阳盆地之间的

函谷关

。

由于先秦的函谷关背后所依托的山地名为“崤山”(秦晋于此发生过著名的“崤之战”),连接关中平原与洛阳盆地的古道,亦因之被称为“崤函通道”。相比在先秦就已闻名天下的函谷关,潼关诞生的年代要晚得多。其产生年代,正是烽火连天的三国时代。公元196年,曹操将汉献帝迎往许都的同时,决定将扼守崤函通道的关口,从靠近洛阳盆地一侧函谷关,向西移至关中平原一侧,以在第一时间阻止关中平原的乱军出关。

这个日后声名远扬的关口,在历史中的第一次亮相也非常的引人注目。公元212年,领军攻入关中的马超在潼关一带与曹操交战。这场史称“潼关之战”或“渭南之战”的战役,在《三国演义》中被极尽渲染。演义中的马超甚至一度逼的曹操“割须弃袍”保命。

不过这一情况节其实只是虚构,倒是曹操的确在此战中点赞马超称——“马儿不死,吾无葬地也”。

另一个鲜为人知的事实,是曹操能够在此战中击败马超、韩遂联军,除了大家所熟知的离间之计以外,

还与他先知先觉的将崤函通道的节点移至漳关有关。

关于这部分的解读,将在进入历史线后再行展开。

下一节,我们将把视线越过华山之巅,去看看“东秦岭山脉”在地理、地缘层面上,又将呈现出什么样的状态。