最近重读了《你的灯亮着吗》,很受启发。这篇文章重点来说说解决问题容易陷进去的坑和陷阱。比如以下这些场景:

所谓的“你的灯亮着吗”,意思是

在解决问题的过程中会遇到不易察觉的很多陷阱,我们都要先点亮自己的灯,问一问自己是不是有这些问题,要不要解决这些问题,点亮思考这盏灯才能提醒自己避开这些坑。

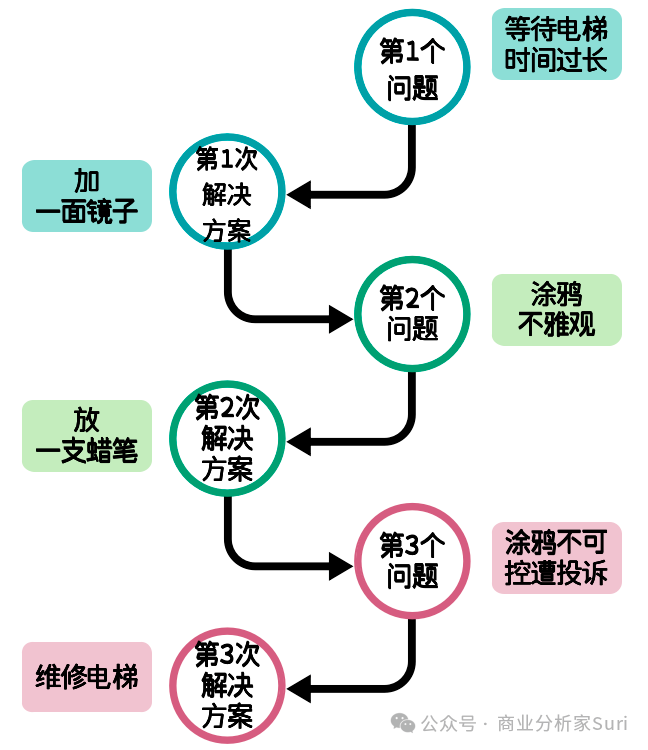

我们还是举之前的“电梯”案例,不过之前只讲了前半场,没有后半场。我们来看看后半场的剧情如何演绎。

某大厦的物业接到很多关于“等待电梯时间太长”的投诉,最后一名保安Jack荣幸地成为解决这个问题的人选。

有人建议加装电梯,有人建议爬楼梯,有人建议在每层电梯放置镜子,最后Jack接纳了放置镜子的建议。

这样大家在等电梯时就会去照照镜子,检查一下自己的仪表,就会觉得等电梯的时间没那么长了。

最后镜子安装上了,果然投诉的声音少了很多。且镜子的安装成本很低,Jack的老板很开心,因为Jack帮他顺利解决了问题,他还给Jack升了职加了薪。

但是好景不长,没过多久,原本很干净的镜子上就出现了很多涂鸦,很多人又开始抱怨,大厦的环境太差,太不雅观了。

Jack又得去解决这个新问题了。他发现,只要大厦的人不要注意到电梯运行慢就行了,至于是停下来看镜子还是看涂鸦,根本没有什么区别!

于是,他就在镜子旁边放了一支蜡笔,等电梯的人都可以在镜子上涂鸦,画自己喜欢的

图案,整个大厦还会显得有艺术感和创意氛围。

果然,问题顺利解决了,大家不再抱怨,反而觉得很好玩很开心。

时间久了,涂鸦变得越来越不可控,一部分很不喜欢涂鸦的人开始投诉举报,新的问题又来了。

Jack不得不再次打起精神解决第三个问题了,正当他绞尽脑汁的时候,电梯厂家来检修电梯了。

在检修电梯时发现,电梯主控箱里面的一个继电器被老鼠咬断了,导致电梯的运行速度下降。厂家重新修复了继电器后,整个大厦的电梯速度就正常了,物业再也不用担心投诉了,Jack也不用去解决问题了。

到这个时候你会发现,此前Jack所有的解决方案都是一个嘲讽,都是在做无用功,所有努力全是无意义的。

4. 电梯案例引发的思考

从这个案例,你看到了解决问题的哪些坑?

坑一:没有了解到全面信息,就采取行动,结果背道而驰。

坑二:问题应该由谁解决?Jack应该解决这个问题吗?

坑三:问题真的需要解决吗?解决一个问题是否会引发一连串更多问题?

我们工作的很多场景,都跟Jack非常类似。Jack在不知电梯有问题的情况下,就错误地定义了问题,立即采取行动解决问题。

同样,我们经常在信息不充足的情况下,被老板委派去解决A问题,结果却发现A根本没问题,有问题的是B。

没有定义好问题,或者定义了错误的问题,结果只能南辕北辙,

干得越多错得越多,越勤奋背锅越多。

所以,在遇到问题时,我们要注意的是,不要一上来就立即解决问题,而是要先去定义问题:

这是什么类型的问题?究竟是谁碰到了问题?问题究竟是什么?

在解决问题时,我们往往更关注“要花多少钱?花多长时间?投入产出比是多少?”。大多数人没有意识到,这些事情往往并不是最需要优先考虑的。

真正要思考的两个关键点是:

问题由谁解决?问题来源于哪里?

1. 问题由谁解决?

弄清楚究竟谁是问题的解决者,谁有能力来解决某个问题。

在电梯案例中,等待时间过长的问题,本不该由保安Jack去解决,然而Jack却因为种种原因成为解决问题的人。

同样,我们很多人在职场中,经常面临这样的情况,当老板让你解决某件事情的时候,你的本能反应就是想:我该怎么做?

其实,在这之前,我们要先想想“谁能够更好地解决这个问题”。

如果有更好的解决者,或者把它交给别人,不要越俎代庖;或者向别人请教经验后,再去着手处理。

有时候,

遇到问题的人和能解决问题的人,并不是一个人。解决问题的人找错了,解决问题的方向大概率不会对。

2. 问题来源于哪里?问题是谁提出的?

鲁迅曾说过:“

如果解决不了问题,就解决提出问题的人

”。

那么为什么要思考“问题来源于哪里”。比如,在大学里考试,如果你知道题目是哪一位老师出的,你就会知道这位老师可能出的题目以及希望看到的答案;如果你知道问题是哪个老板提出的,你大概率就会知道他想解决什么问题。

再举个工作中经常遇到的场景,老板让你拉取某段时间的数据,你问老板谁要数据。

-

如果老板回答是张总要这个数据,你会怎么做?大概率数据取出来之后,你会把数据表整理得井然有序,通俗易懂,格式看起来也舒服,然后再各个维度分析一下,得出你自己的小洞察。最后,你

提交的是一份可读性很高的分析报告

。

-

如果老板说这是XX部门的小张要的这个数据,你会怎么做?大概率数据取出了之后,直接把原始数据扔过去,别说格式和分析了,数据指标代表什么含义,如果你能给他解释一下,就算你服务到家了。最后,你

提供的是一个可读性很差的极为原生态的Excel表。

所以,当我们问清楚问题的来源后,就知道了

问题来自谁?他背后的目的是什么?他可能的利益诉求是什么?

从这个方向思考,就会发现最佳答案的方向是很清晰的,

这样就能更快地聚焦到最可行的解决方案,

就会起到事半功倍的效果。

当我们知道了如何定义问题,思考清楚了问题来源于谁,应该由谁解决后,并不代表万事大吉,还需要学会

弥补自己的思维漏洞

。重新审视一下:

这个问题真的需要解决吗?

为什么要审视这个问题?因为

很多问题,其实并不是解决不了,而是不想解决或不能解决。

有时候看似在解决重要的问题,其实最后的答案可能是没有意义的。

-

比如,一个密码专家,花费了一年的时间破译的密码,发现都是一些不重要的信息。

有一些问题,不解决它反而更好,因为很可能解决方案会带来更严重的副作用或一连串的其他问题。如果带来了其他问题

,那我们还要不要解决这个问题?

-

比如,电梯装了镜子之后出现了涂鸦问题,放置了蜡笔之后又出现了涂鸦不可控的问题,解决了一个问题,一连串带出了很多问题。

-

再比如,一个人被锋利的匕首刺穿胸膛,要不要把匕首拔出来呢?如果直接拔出来的话,很可能造成的大出血加快死亡速度。

-

军火商的目的就是制造冲突和战争,这样他就可以销售军火,获取更多的利益。