哪些城市会成为准一线?

(上篇)

哪些城市会成为准一线(中篇)

写这个专题的时候,是源于微博的地域黑撕逼。然后决定把三个能产生一线城市的地块从城市发展的历史由来讲清楚。

上篇讲的珠三角,由于香港深圳都起来得比较晚,历史地缘上也是广州独大,所以从广州十三行开始写。长三角从大运河兴起的扬州开始写,自然能说清楚上海。华北是最难讲清楚的,因为很难解释为什么珠三角和长三角的城市群可以共生,北京却能搞成灯下黑。所以华北用了整一个中篇,从大禹治水到束水冲沙,讲清楚了黄泛区,才阐明京津冀。

写到这,我才发现标题错了,标题应该是“哪个城市能成为新一线”。哈哈哈,咱们就是聊天,聊到哪算哪,不是写八股文章,就这么凑合吧。

这篇作为下篇,要基于前面两篇,开始阐述哪些城市可以成为新一线了。

如果我们飘到天空上去,在太空站向下看。到了夜晚大概其是这样的

本来想找一抓一张全一点的图,但其实也没多大意义,因为人口主要分布都是在东部。中西部基本是黑的。

看这张图,结合之前我们分析一线城市的成因,就不难明白:人口分布是特大型城市出现的主因。

从人口的角度,我们不难推断:除了已有一线城市的地区,黄河中游、华北北部、长江中游、四川盆地、关中平原、黄淮地区、长三角两翼、东北平原具备人口集中的要素。

这些地区人口已经不少了,如果在现有基础上进行压力测试的话,很快就会发现生态承载能力不行。这一点,看北京就非常明显(全国下雪了,北京还不下,跟沙漠没啥区别,除了夏天下点雨)。

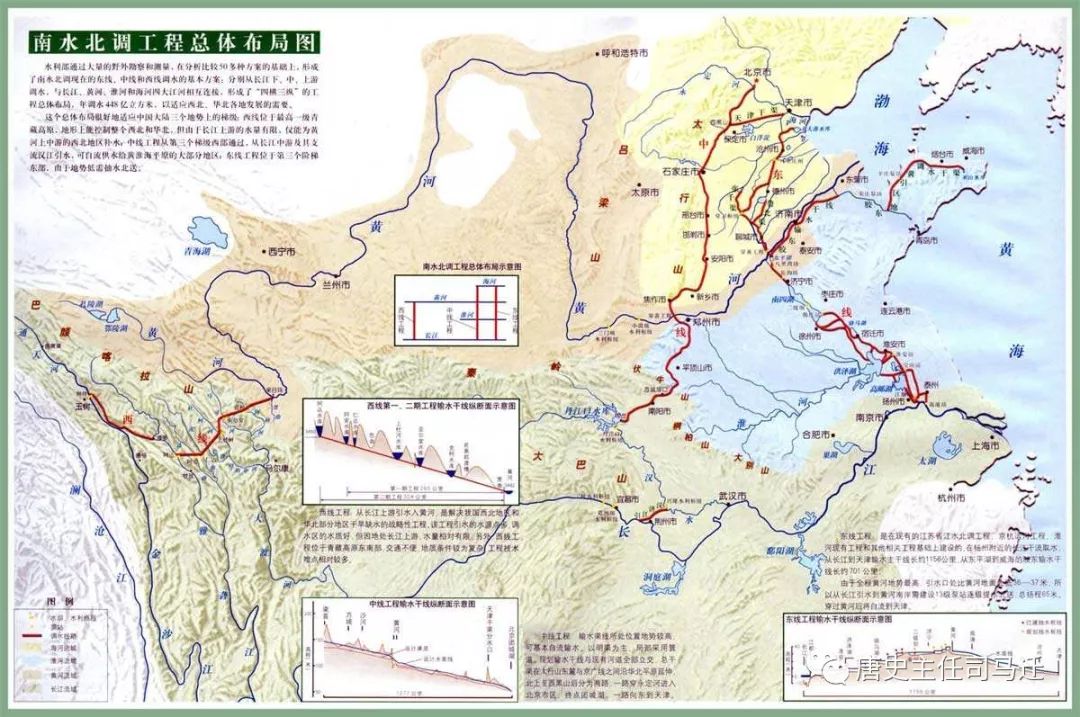

我们会发现,关中平原、华北北部、黄淮地区都被水资源限制。所以,国家也前瞻性地采用南水北调来解决问题。比如引汉济渭+引江济汉,把汉江的上游水调到渭河(凿穿秦岭),补充给渭河平原。再用三峡的水补汉江。

而补了渭河的水,又可以冲刷黄河河道,降低潼关的高程。如图:

更为远程的南水北调中线和东线,工程规模和受益人口则更大。

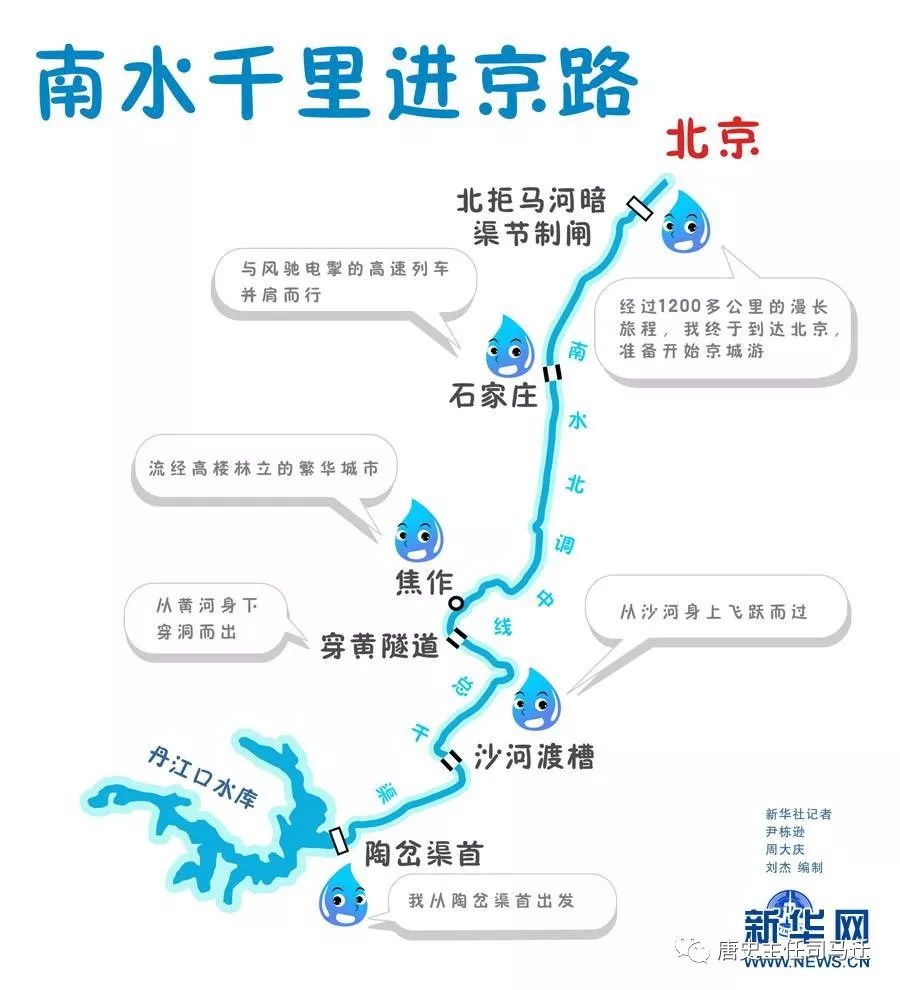

比如中线(见图)

虽然主要目标是为北京补水,但沿途的河南、河北以及天津都会成为受益者。尤其在南涝北旱的年景里,中线工程的意义会更为显著。

而东线放在全图里会看得更清楚。

就是将长江水泵到淮河以北的黄泛区故道上,然后穿黄,沿北面的黄河故道,向华北平原补水,一路补到天津。同时支线向胶东半岛补水。

补完南水北调这一世纪工程后,我们可以得出一个结论:华北平原的生态会因此改善,城市发展的工商业和生活用水能得到基本满足(整体用水成本会远高于长三角珠三角)。

那么基于这个认识,我们来聊一聊华北这个最缺新一线的地块。

按照自然地理,济南也属于华北。在黄河不泛滥、且来水得到长江补充的背景下,黄河北岸才是济南的发展重点。济南在近几年做了一个非常宏伟的城市规划,要跨过黄河向北发展,投资规模达到600亿。但是很不幸,雄安新区的出现,将大大削弱这一黄河新区的吸引力。

所以,暂时来看,济南还是只能偏安于黄河下游最大城市和山东首府的位置,很难作为新一线胜出(同样因雄安推出而没有机会冲击准一线的,还有国际庄。)。至于青岛、和大连、厦门、珠海、三亚这样的沿海新兴城市,都存在着发展空间受限的玻璃天花板,只能作为二线城市的头部存在。一定要自我满足,也可以称为准一线,但无法称为特大型城市。小而美挺好的。

那么整个华北平原,也就剩下制造业比较好,且有港口优势的天津了。如果天津和北京错位发展,承接高端制造业、发展国际贸易,那么可能出现双城互相补位,良性发展。但如果延续以往的正面竞争模式,估计天津也没戏。看天津有两个观测点,一个是滨海新区,一个是武清。

综上,我们在华北平原,就没有其它小组名额了,直接给一个晋级名额:天津。

即使出于没有人PK的角度,把东北三省叫进来参赛,大连首先坐到二线头部的交椅里,弃权了。沈阳抓出来勉强一战,目前也还是不行。

所以,天津虽然最近一段时间很不好,被人GDP挤出前五,但还是晋级。

从黄河下游向上,中游看郑州——西安。虽然说郑州不是洛阳,但实际上郑州继承的便是中国陆权历史上东都地位。“唐都长安,而关中号称沃野。然其土地狭,所出不足以给京师,备水旱。故常转漕东南之粟”这句话足以说明西安和郑州的关系,汉中平原的物产无法支撑过多的人口,所以要到交通更方便的潼关以外建立政权支撑点。从当前两省的人口和GDP看也是延续了这个历史。虽然西安的总量只比郑州少一丢丢,但是河南省的总量却比陕西大不少,郑州通过提高集中度的上升空间,比西安大很多。

从产业上来看,西安由于历史上的原因,军工企业比较多(成都类似,大三线建设的遗产)。而郑州承接东部制造业转移较多。从区位上看,西安有一带一路的优势。郑州则有铁路枢纽的优势。

所以,选取黄河中游的西安——郑州,作为小组赛选手。至于谁会晋级,稍后讨论。

讲完了黄河,要开始讲长江了。讲长江先从上游开始讲,上游最容易打架。

上游小组赛选手不用说了:成都——重庆

每年到排GDP时,重庆和成都就能打起来,成都吐槽重庆直辖计入的郊县GDP多。这种吐槽如果换成另一种标准:经济密度,采用每平方公里的亿元产值来评估,那么成都去年的值是0.92,而重庆是0.23。当然,如果拿这个标准出来比,重庆又会吐槽:老子都是山嘛,啷个平均?成都和重庆难比较,首先是难推出一个双方都认可的竞技标准。

从历史上来看,巴文化和蜀文化差异也是很大的。蜀文化从三星堆、金沙遗址的角度来看,是发展得比较早的文明(这个话题就不展开说了)。农耕和城邦化都比较早。而巴文明则是“崇白虎擅渔猎”,且在历史上与蜀、楚为世仇。你农耕,我渔猎,聊个毛。用四川人的说法:重庆是水码头,成都是旱码头。

在城市的发展史上,重庆城的角色比较重。在秦张仪灭巴国后,在朝天门建城。而后在南宋抗元时期,扩大筑城,抵抗元军好几十年。也因此,川渝人口凋敝:蜀人受祸惨甚,死伤殆尽,千百不存一二。明末又连续战乱,人口锐减。直到清朝湖广填四川才回补了元气(也就是说巴人和蜀人其实多是外来汉人)。

重庆城的角色,在近代最为有名的是中华民国陪都。从上海南京跑到武汉的国民政府资产,又一轮搬到了重庆。所以重庆才有了近现代工商业的发展。

而在建国后,为了盘活这部分资产,打通西南向。重庆又成了铁路交通的枢纽。其工商业在三峡工程过程中进一步优化。

蜀之鄙有二僧:其一贫,其一富。贫(自然地理环境差)的是重庆,富的是成都。但在近代,西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至。重庆在工商发展和交通发展上一度跑在成都前面。但如果速度优势保持不住,迟早要被成都的体量空间优势给跑赢了。

所以“成都——重庆”这一组,很像“西安——郑州”这一组。

至于长江中游,武汉出场就不用写了。唱一首歌:无敌是多么的寂寞,无敌是多么的空虚。

武汉是什么都有啊。以前长江水患,现在三峡加葛洲坝管着。大三线时期搞了那么多工程,最后都搬回武汉了。从现代航空的角度看,比郑州好。从铁路和水运枢纽来看,全中国就没有可以和他比的。武汉唯一要吐槽的就是,长江下游的桥墩子可以抬高点吗?要不然老子的船开不进来(此处安徽江西说不是我不干,是南京不干。南京表示完全没有听见)。