你有多久没有好好休息了?

每天顶着浓重的黑眼圈去上班,整整一个早晨都不在状态。

好不容易熬到中午,吃一顿午饭,就更困了,下午只好硬撑着。

到了晚上8点下班,总算能回家休息了,但躺倒床上却睡不着了,翻出手机玩了一会儿,一看表,又凌晨一点多了。

第二天早晨一睁眼,7点半了,又快迟到了,只好十几分钟内,迅速洗脸上厕所,然后路边摊买点早点,就赶紧去上班。

糟糕的循环一天又一天,也不知道什么时候才是个头。

你有没有想过,每天真的需要睡8个小时么?

睡眠的错误观念

在漫长的几十万年进化史中,人类执行的都是日出而作,日入而息的自然睡眠法则。

每天看见太阳升起,就出来耕地,看见太阳落下,就收拾农具回家。

那时候的人们真的是早睡早起,日理万机的皇帝,每天也是早晨5点起床,晚上不到10点睡觉。

进入到近代,人们的生活习惯就开始发生了根本性改变,

这一切源于1906年,爱迪生改进了电灯。

电灯的确是伟大的发明,它让人类摆脱了自然光的束缚,可以在晚上过起丰富的夜生活。

白天人们都要像个流水线上的机器零件一样,不断工作,丝毫不得停歇。

到了晚上,人们才能开始享受属于自己的私人空间。

8小时睡眠制,就是那时候开始流行的,具体就是晚上10点到早晨6点,这被称为最科学的睡眠方法。

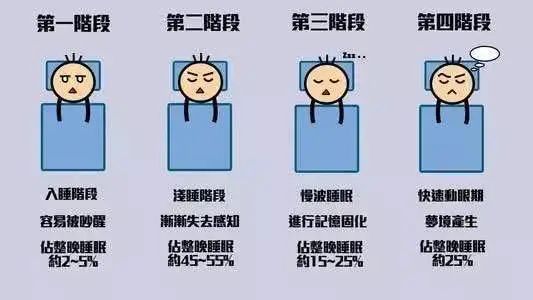

等到现代脑电波技术提升后,睡眠又被精准的分为90分钟的四阶段。

第一阶段:入睡阶段

第二阶段:浅睡阶段

第三阶段:深睡阶段(又名慢波睡眠阶段)

第四阶段:快速眼动阶段

8小时睡眠制,正好是5个睡眠周期,外加半小时预备阶段。

看上去8小时睡眠制,的确非常合理。

但实际上,不同人的睡眠周期,是不一样的,

人们实际的睡眠周期是90~120分钟。

强行按照90分钟睡眠法则进行纠正,最后一个睡眠周期就会被打断。

如果人在深睡阶段或者快速眼动阶段被唤醒,就会变得非常疲惫不堪,相当于根本没睡。

午睡的时候,一般不建议超过45分钟。

原因也是因为一旦超过45分钟,人就会进去深睡阶段,即使被唤醒,整个人依旧处在神游阶段,一下午都会持续犯困。

那到底多长时间的睡眠,是比较合理的?

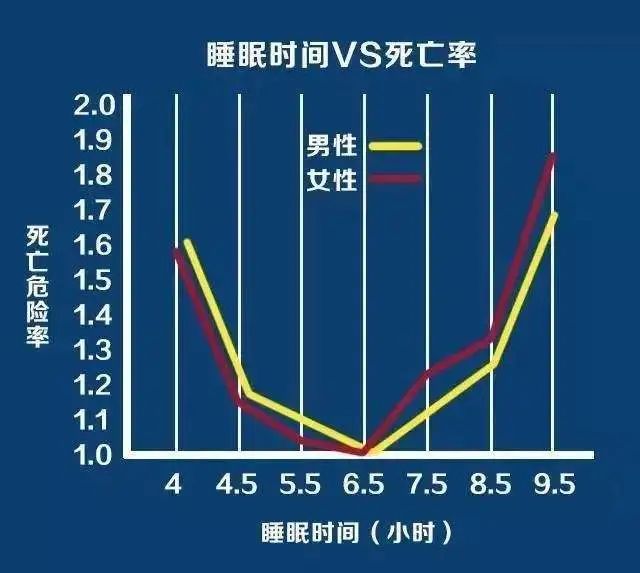

人真正所需的睡眠时间,是比较短的,科学研究表明,

一个人每天的核心睡眠能达到6.5个小时,就足以保证不犯困。

而且这样的睡眠时长,是死亡率最低的。

看上去所用时间很短,人人都能达到,但请注意前面的限制词——“核心睡眠”。

人的核心睡眠阶段,只包括深睡阶段和部分快速眼动睡眠阶段。

但这两个阶段,恰恰是睡眠周期中,时间占比比较小的。

真正良好的睡眠是,闭上眼10分钟内就能入睡,一睁眼,就已经过去好几个小时了。中间没有做梦,没有清醒,甚至没有任何反应。

感觉就像是一眨眼的功夫,几个小时就没了。

如果能保证这样的睡眠质量,人一天甚至只睡5个小时就够了,而且精神百倍。

可大部分人恰恰与之相反。

现在很多人的睡眠都是,躺在床上,半个小时,甚至一个小时都无法入睡。

入睡之后,总是保持在浅睡眠阶段,经常会警醒,或者持续做梦。

这样的睡眠时间非但不能恢复体力,反而会持续消耗体力。

影响睡眠的关键因素

现代人大多都有睡眠问题。

孩子们因为要考试,年轻人因为要加班,中年人因为要加班和家庭,老年人因为身体原因,都会出现比较严重的睡眠问题。

所以现在市面上有各种各样的睡眠解决方案,从身体训练到催眠方案,五花八门。

当然,这些方法并不都是忽悠,起码挨个试一遍,可以保证你一年都睡不好。

分析问题的时候,应该回归到最根本的核心因素上,这样才能拨开现象看到本质。

虽然市面上的睡眠方法非常多,但实际上影响睡眠的核心因素却很少,只有三个:

光照、体温、心理。

一、光照

光是影响睡眠的最核心因素,甚至可以说没有之一。

因为光照会直接影响人体的褪黑素分泌,褪黑素则是影响睡眠的重要激素。

当年脑白金宣传自己能改善睡眠质量,底气就是因为它里面包含这种成分。

光照对睡眠的影响,主要包括两个部分,一个是强度,一个是时长。

别看现在人每天接受的光照比古人长多了,但实际上无论是强度和时长,都远不如古人。

这是因为光照的强度和时长,是有特殊要求的。

现代人大部分时间都待在室内,接受的光照基本来自于各种灯光,这些灯光对睡眠是无用的,甚至部分灯光是有害的。

能帮助睡眠的光线,主要是高强度的混合光,具体来说就是太阳光。

光照强度的单位是勒克斯,lux,简写为lx。

一般灯光的强度为200~500lx。这对睡眠来说,跟纯黑的环境没啥区别。

太阳光的强度为5000~10000lx。这种强度的光线,才能抑制褪黑素在白天的分泌,保证人的清醒。到了晚上会反过来,褪黑素会大量分泌,保证你晚上睡得香。

所以经常晒晒太阳,对身体确实有很大好处。

想要晚上睡得好,除了高强度光以外,还有时长。

一般想要保证睡眠质量,每天接受强光照射的时长,不能低于两小时。

这样才能保证体温周期的正常。

但强光照射的时间,也不是越长越好。最多6到8小时足够了,否则可能因为褪黑素分泌被抑制时间过长,也会导致晚上睡不着。

特别注意,有一种光线对睡眠是有损害的——蓝光。

蓝光是一种短波光,这种光线对褪黑素的抑制作用,几乎是其他光线的两倍以上,长时间照射,会严重影响人体的体温周期,进而影响睡眠质量。

但是,手机和电脑屏幕主要发出的光线,恰恰就是蓝光。

因此,上床后玩手机,会严重影响睡眠质量。

应该在睡前一个小时内,尽量避免与发光类电子设备接触,才能营造良好的睡眠环境。

二、体温

体温是影响睡眠的最直接因素。

人的体温在一天之内,存在一定的周期波动,这就是人的体温周期。

这种波动会直接影响睡眠,简单说就是:

体温上升,人会清醒,体温下降,人会犯困。

古人讲究日出而作日落而息,一方面是因为光照的原因,另一方面就是因为体温周期。

人一般在凌晨4点体温最低,然后逐渐升高,因此人在早上会逐渐苏醒。.

在中午12点左右,体温开始小幅度下降,因此人会犯困。

到下午4点左右,体温达到最高,因此人最清醒。

从晚上6点左右,体温开始逐渐下降,因此人会逐渐进入睡眠。

想要保证好的睡眠,就必须遵守人的体温周期,想要睡得更好,就需要强化体温周期。

具体的强化办法有两个:一个是扩大体温极差,一个人是保证睡眠周期。

扩大体温极差,即扩大体温最高温和最低温之间的差值,说的再具体点就是提升体温的最高点,降低体温的最低点。

提升体温最高点的办法就是,增加运动量。

人在进行高强度体育锻炼时,会大量流汗,加速新陈代谢,产生的一个副作用就是体温上升。

等运动结束后,体温就开始下降,这就会逐渐让人进入睡眠状态。

但不建议在睡前做运动,因为体温下降需要时间。

一般睡前一个半到两小时左右做运动,是比较好的。

让体温降低的办法,最可靠有效的,就是降低周围环境的温度,说人话就是,开空调。

但一般不要开的太低,20℃左右就好了,再低就会对人体有害,容易感冒。

保证睡眠周期,简单的说就是定时起床。

人的身体会有记忆,每天几点起床,最好长期保持,这样身体的生物钟比较固定,人到点就会犯困,到点就会起床。

如果睡眠时间点不固定,就会打乱睡眠周期,即使非常困,躺到床上也只是翻来覆去睡不着。

因此周末的时候,不建议睡懒觉。

实在困的不行,也应该先起床,吃个早饭,等一会儿。如果还是觉得困,那时候再睡,而不是赖在床上不起来。

因为睡眠的时间不是越长越好,

在符合基本睡眠的要求之下,提升核心睡眠时间占比,才是最关键的。

睡眠的四个阶段当中,一般深睡阶段时间占比在25%到40%左右。相同的时长,深睡比例越高,人睡醒后精神状态越好。

单靠拉长睡眠时间,一般只会拉长浅睡眠阶段,这样反而会导致深睡阶段时间占比变低,人睡醒之后,会更加困倦。

因此,如果想要在周末补充睡眠,应该适当增加睡午觉,这样效果更好。

平时不睡觉的时候,也尽量少在床上待。

大脑对床会有潜意识连接作用。

如果上床后立马睡觉,慢慢的大脑就会适应这种模式,上床后很快就会犯困睡着。

但如果上床后开始看电脑玩手机,那大脑建立的连接就是清醒,导致你即使再困,上床后还是习惯性的玩手机,然后睡不着。

三,心理

心理因素是影响睡眠的最广泛因素。

现代人大部分睡不着,主要就是心理因素导致的。

随着通信技术的发达,现在人们已经被信息绑架,养成了随时在线的习惯。而且快节奏生活,也养成了人们立刻反应的下意识。

我们现在似乎很怕空闲,总觉得应该有点事干。

一个人静坐五分钟就忍不住拿出手机,这并不是担心会有什么事情发生,而是觉得每一块时间都应该被填满。

这种心理对睡眠的影响是非常巨大的。

睡眠的一个关键作用,就是屏蔽信息,让大脑进行自我修复。

但现在的生活习惯,导致人们总是担心各种事情的发生,即使休息的时候,大脑一直都在后台运行,

这会直接导致人们在睡觉的时候,入睡阶段比较困难,总是睡不着,浅睡阶段无限拉长,总是无法屏蔽一切信息,安心进入深睡阶段。

对此,主要的解决办法有两种思路:

一种是身体反应训练,一种是心理反应训练。

身体反应训练,主要就是依靠对身体的各种反应进行训练,保证你一躺到床上就想睡。

严格来说,这种方法效果非常好,只要能找到合适的医师,一会儿就能让你进入深度睡眠。

但这种方法操作起来比较复杂,而且不同人需要采取不同的手段,因此合适的医师很难找到。

至于有自学想法的同学,还是省省力的。职业医师专门研究这,都不一定能操作很好,普通人就别凑热闹了。

世面上主要流行的是心理反应训练。换个更通俗的名字就是:冥想、正念禅修、静坐、打坐等等不一而足。

这种训练操作容易,效果一般,但有用总比没用强。如果长期坚持,效果还是比较明显的。

心理训练主要分为呼吸类,和体感类。

呼吸类就是各种呼吸训练,最常见的就是数息或者内观。

具体的操作方法是:一个人或躺或坐,保持身体稳定,然后缓慢呼吸,呼气的时候心中默念数字,从一数到十,然后循环往复,持续时间一般建议在20分钟以上。

体感类最常见则是,身体扫描法。

具体操作方法是,一个人或躺或坐,放慢呼吸,然后把注意力逐渐从脚尖一点一点移动到头顶。如果发现什么地方不舒服,就多观察一会儿。

这两种方法,都比较简单实用,也可以交叉运用。

无论是呼吸类,还是体感类,最重要的都是达到“静”的状态

,

就是无论内心闪出什么念头,都不关心,都不在乎,自己更像是自己身体或者内心的旁观者。

这种训练可以再睡前做,也可以在起床后做,效果都不错,甚至平时工作感到困乏的时候,也可来个十分钟训练,周围不是很嘈杂就可以执行。