知识萃取是将经验萃取为规律,在日常工作中挖掘可以推而广之的工作方法。知识萃取不仅是组织沉淀和传播优秀工作方法的不经之路,更是个人加速自我学习能力的利器。

其实在内训师培养工作中最关键的一个步骤就是知识萃取,所以在我近10年的课程开发和内训师培养工作经历中,最为看中的就是知识萃取环节。所以我们的内训师培养不仅仅是简单的训练呈现技巧,而是

帮助业务专家将最为闪亮的经验挖掘出来,萃取成一颗颗的珍珠宝石,然后串成价值不菲的项链。

在这个过程要解决的三个核心问题是:

1、经验如何挖掘出来?

2、方法论如何萃取出来?

3、萃取后如何建模出来?

总结下来就是三个技巧:自我挖掘和访谈技巧解决如何去深挖自己或业务专家内在经验的问题,本部分结合教练技术可以帮助挖的更深;萃取技巧不仅仅适用于萃取业务专家的方法,也可以提升我们个人的反思总结能力,提升学习效率;建模技巧能够让知识更加逻辑和完整,形成系统化的方法论,利于构建知识体系。

1

、挖掘经验(Mine Experience)

这个是最考验萃取者的技巧,很多专家肚子里有说不出来,而有时候说出来的又不全或者是不是最底层的经验。这里介绍4种挖掘经验的方式:

(1)魔法棒法

这种方式非常适合自我知识萃取。

在我们意识和潜意识中已经有大量可以萃取的经验,只需要给一个信号,就可以总结出有用的方法论。魔法棒是什么呢?

在总结提炼中,有一个非常好用的逻辑梳理方法,我称之为“串联”和“并联”,也可以称为“流程步骤法”和“关键要素法”。显然前者是将关键要点总结为几个步骤,常见的说法是“…的几个步骤,…的几个环节,…的几个阶段”;后者是将要点总结出来构成并列的关系,常见的说法是“…的几个特征,…的几个要点,…的几种方法等”。

魔法棒法,就是基于要萃取的内容,告诉大脑,我现在需要总结提炼了,比如针对向领导汇报工作,可以告诉大脑我现在要萃取“向领导汇报工作的几个步骤”,那现在就可以将刚才挖掘到的专家经验进行萃取了。再比如,也可以萃取为“向领导汇报工作的几个技巧”,然后根据萃取到的知识再进行逻辑整合。

(2)问“HOW”“WHAT”法

这种方式尤其适合于动作技能的自我萃取和一对一对话式萃取。在业务专家眼里,这些技能都是小儿科了,但是只有通过拆分,尤其是将其中的关键点显性化,学员才容易学习和练习。这就需要通过问题进行引导,主要问的问题是“怎么做”和“是什么”。

比如,你擅长做番茄炒蛋,如果要把经验总结出来,那就要不断问怎么做?

你可能会回答“打蛋-切番茄-炒鸡蛋-炒番茄-加蛋-加糖-出锅”,但这时候要想到作为初学者到这个程度能否学会。我们可能还需要再问“怎么打蛋?”“番茄切到什么程度?”“炒鸡蛋炒到什么火候?”而作为业务专家这时候就会回忆自己炒番茄的过程,将隐性信息不断显性化。

(3)访谈法

大量的智慧技能和人际技能是需要通过访谈来进行挖掘的。萃取专家要掌握访谈的技巧,用结构化的方式引导业务专家将经验“倒出来”,同时要敏锐地发现整个故事的结构是否完整、细节部分是否已经充分呈现。

所以我们在访谈技术中融入了教练技术,能够帮助访谈者和业务专家建立亲和,充分放松下来,

利用开放式问题让整个场域流动起来,将其经验像喷涌的泉水一样流淌出来,而访谈者就是记录记录记录

。同时,要适时掌控问题的逻辑层次,帮助对方层层深入,从环境层到行为层再到能力层甚至是价值观层次。而业务专家在整个过程中也会酣畅莅临,受益极大。

在访谈中,我们常遇到的问题是,业务专家可能觉得没什么可以分享的,他们认为其实没什么复杂的。但作为访谈者需要挖掘出更深入的内容,需要将当时的具体情节梳理出来,这

包括当时的时间地点、参与人物、怎么说的、怎么想的、看到了什么等。

所以当对方说的非常简单时,可以用这样的问题来对提问:当时是发生在什么时间?发生在什么环境下?有哪些人参加了?大家当时是如何对话的?你在那样的情境下是怎么想的?

有一次我访谈一个财务人员去客户那追回款的案例。她说:就是去和客户进行了一次洽谈,最后赢得了客户的认可。然后我问:那是发生在什么时间?然后整个对话就开始像泉水一样流动了起来。这样的一个问题就带着业务专家回顾到当时的情境中。

下面是可以参考的问题清单:

-

您从事本工作有多久了?

-

咱们日常的工作任务有哪些?

-

在这些工作中主要的挑战有哪些?

-

您能回忆一个最近一个自认为很有成就感的案例吗?

-

5、(如有必要),当时的背景是?需要实现的目标是?

-

6、(如有必要),当时是怎么想的?怎么说的?怎么做的?(还原整个情境,尤其是细节)

-

7、在这个过程中,您认为哪些关键措施促进了您的成功?

-

8、如果再做一次的话,您可能还会采取哪些优化?

-

9、我们可以带着哪些正向积极的要素去面对类似的挑战?

(4)焦点小组法

这种方法更是一种有效的激发集体智慧的过程,整个过程本身就是一次学习过程,让参与者触碰到智慧的力量。

一般我们选择4-6名业务专家作为焦点小组研讨的成员。基本引导流程是:

(1)说明背景、要求和流程。

(2)邀请被访谈者分析该主题下的工作任务及要求。

(3)研讨不同工作任务下的学员痛点。

(4)针对痛点邀请一位业务专家分享他们成功的案例。

(5)邀请大家对案例中的关键点进行提炼。

(6)其他专家对这些关键点进行确认,判断是否具有推广价值(是个案还是普适性案例)。

(7)其他专家分享更多案例,以进行更多的知识萃取。

(8)对解决该痛点的关键技巧形成共识。

(9)以此类推,对其他痛点进行经验挖掘。

需要说明的是,在对业务专家进行隐性经验的挖掘时,最好是以上几种方法结合使用,焦点小组法可以作为最后确认达成共识时使用。

2

、萃取知识(Extraction Knowledge)

萃取技巧考验的是反思、提炼、概念化的能力,其实不是短时间内能够练出来,但是掌握正确的方法论是关键。萃取高手往往在和业务专家互动过程中,就能和对方共舞,形成共识的方法论。

而

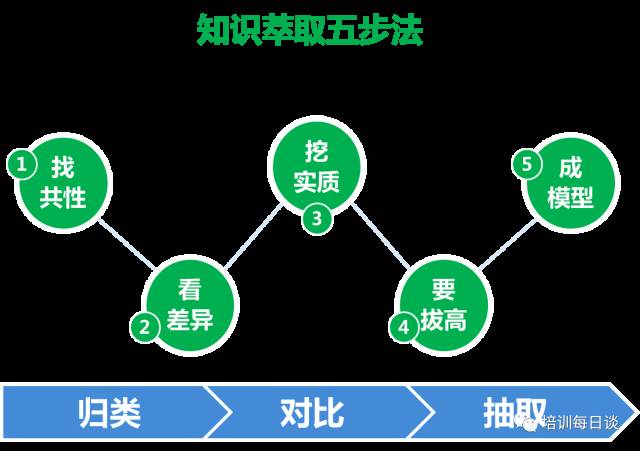

萃取的一般逻辑是归类、对比和抽取

。这个过程中要概括到哪个程度,取决于业务问题和学员对象。浅的层次是一般方法论,深的层次可以到理论。要把握到哪个度,需要围绕着未来要解决的问题和教学目标。

当然能萃取到什么样的内容和养料,取决于萃取师的水平,这个与其知识背景、经验积累和教练状态非常有关系。

归类:

归类的方法可以按照时间线、对象线、情境线、动作线、事物线等进行划分。如客户拜访的内容,我们会按照时间线划分,如拜访前的工作、见到客户时的行为、深入互动的行为等等,而挖掘客户需求的方式可以根据动作线进行划分,比如有的是通过问的,有的是需要观察,有的是需要聆听等。如向领导汇报工作,则可以根据情境进行分类,在不同情境下业务专家采取了哪些不同的方式来向领导汇报工作。

对比:

对比包括优秀经验和一般经验之间的对比,也包括分类后各类别行为之间特点的对比。经过对比来判断各类别之间的特点,比如我们发现优秀的培训管理者在调研培训需求时的特点是会在结束时邀请Sponsor参与到学习项目中来,而普通的培训经理可能不会有意识地开展此项工作。所以就在访谈技巧中加入了“赢得支持”一步。在各类别之间的对比就是找到各种情况下采取的方法的差异点。比如,在《情境领导》课程中,针对不同类型的员工采取的有效领导行为是有很大差异的,作者通过对比总结出其差异点。最终总结出针对“能力高意愿高”的情境可采取“授权式”领导方式;针对“能力高意愿低”的情境可采取“参与式”领导方式;针对“能力低意愿高”的情境可采取“推销式”领导方式;针对“能力低意愿低”的情境可采取“命令式”领导方式。

抽取:

将关键词汇和关键方法抽取概括出来,形成简要的、概括性的、精准的词汇。比如,经过对比,我们发现优秀的销售人员在挖掘客户需求时,不仅关注该组织在业务方面的需求,还关注该产品能为其个人带来什么价值。可以抽取提炼为“关注组织需求和个人诉求”。用需求和诉求两个词将二者区隔开,学员在学习时也可以形象地理解该知识点要表达的要义。当然为了更好地让学员了解具体有哪些组织需求和个人诉求,在萃取时可以将业务专家提供的内容再进行归类总结,以便学员快速掌握。

3

、构建模型(Build Model)

知识萃取出来,如果是很散的内容缺乏逻辑和系统,那显然不能成为经典。我通过对大量知识模型的研究,总结出6种构建知识模型的规律:

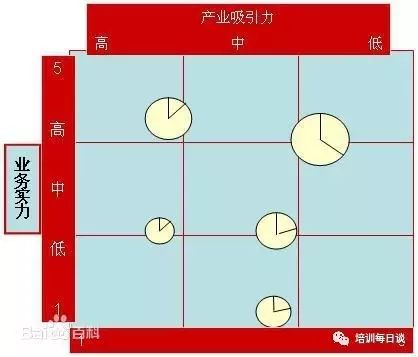

方法1:二维矩阵

二维矩阵这种方法在各种理论流派中太常见了,比如战略里的GE矩阵模型、营销里的波士顿矩阵、情境领导中的领导风格矩阵、人力资源里的定位模型,莫衷一是。2015年时听过人力资源大师尤里奇的一次分享,发现他一天的内容基本上就是十几个二维矩阵。

GE

矩阵分析法

我在课程开发中也经常使用二维矩阵模型,如学习方式匹配模型。

使用情境:需要对研究对象进行分类,不能采取一刀切的方式,通过分类来对不同象限采取相应的举措或者进行取舍判断。

使用方法:

1、找到两个(或3个)分类的重要维度,这两个维度一定是对有后期举措非常重要,如对客户的购买能力和购买频次进行区分;可能在年龄或性别的区分就不是很重要。

2、纵横交错构建成4个象限,个别情况下分成6个或9个象限。

3、给每个象限取一个名字,并确定相应的应对举措。

方法2:流程步骤法

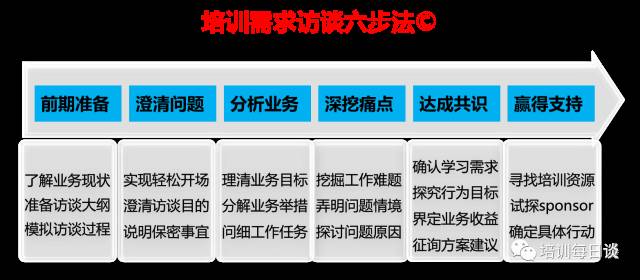

其实流程步骤法到处可用,因为我们在日常工作或生活中的做事逻辑就是一条时间线,先干什么,再干什么。非常经典的模型如PDCA,埃里克森教练的教练之箭,教练里的GROW等。

我在课程开发中也会采取类似方式,比如这种“箭”的方式,在培训需求访谈中的应用。

使用情境:需要对各种方法和举措形成套路,构建成一步步的操作方法,形成整体的框架和逻辑。

使用方法:

1、梳理完成一项工作任务的流程步骤,控制在7个环节以内。

2、用动宾结构(3个字或4个字)概括每一个要点。

3、如果可以的话,将每个要点翻译成英文,或者取其中1个字,连起来形成比较容易记忆的英文单词或者词组。

方法3:三个代表法(重复词法)

这种方法在政府工作报告中很常见,比如一个中心两个基本点、三个代表、八荣八耻、三严三实等;或者是经典理论模型中也非常常见,如战略分析中的五力模型、营销学中的4P等。

我在课程开发中也会用到这种方法,比如学习设计师中的六度模型,培训内训师的“5化”方法论等。