对那些支撑起城市发展的底层群体缺乏认知将让身处时代中的人失去理解和对话的机会。

两位小男孩在一片拆迁工地上玩耍 图:寇聪 澎湃资料

每次产业转型的背后都会有一批人成为“发展的垫脚石”,这些人被排除在主流视线之外,成为中产阶层眼中并不存在的社会灰色人群。在发达国家,他们是“城市贫民”“社会底层”,在中国,他们的身份构成更为复杂,有农民工、贫困户、体制改革后的下岗职工。

对于这些人来说,无法避开的便是寻得在城市的落脚点,一个居住的地方。住房研究一直是经济、社会学领域的重点,但“大多数是出于政情、舆情和商情的考虑”,“都集中于贫困的测量、贫困线的划定以及扶贫政策的制定和实施等方面”。

20世纪90年代,底层叙述兴起,诸多研究开始从底层视角来研究城市贫民。陈映芳教授在2000年初曾经带领学生实地走访过上海城市贫民的住宅区,发现存在着庞大的房屋租赁灰色区域,包括城中村、廉租房、棚户区、违规建筑、洗浴房甚至是学校宿舍。这份调研汇集成《寻找住处:居住贫困和人的命运》一书出版,让我们对正规租赁市场以外的、无法在网络上搜寻到的底层房屋租赁有了直观的了解。

《

寻找住处:居住贫困和人的命运》封面 上海古籍出版社 陈映芳 卫伟 主编

但是这本书中多为调研对象的口述,记录的只是一个个曲折的寻找住处的故事,缺乏对房客生活史的深入研究,也几乎没有挖掘房客这一角色背后的社会关系。阅读本书时,读者只能管中窥豹,无法进一步探索。

遗憾的是,国内目前仍然鲜有著作从城市贫民的角度出发,展现城市贫穷房客的复杂而具体的生活状况和社会关系。

当我们凝望居住在灰色租赁区中的房客时,感受到的却是如同面对大门口的陌生人般恐慌和疑惑。对于那些支撑起城市发展的底层群体缺乏认知,而这种无知将让身处时代中的人失去理解和对话的机会。

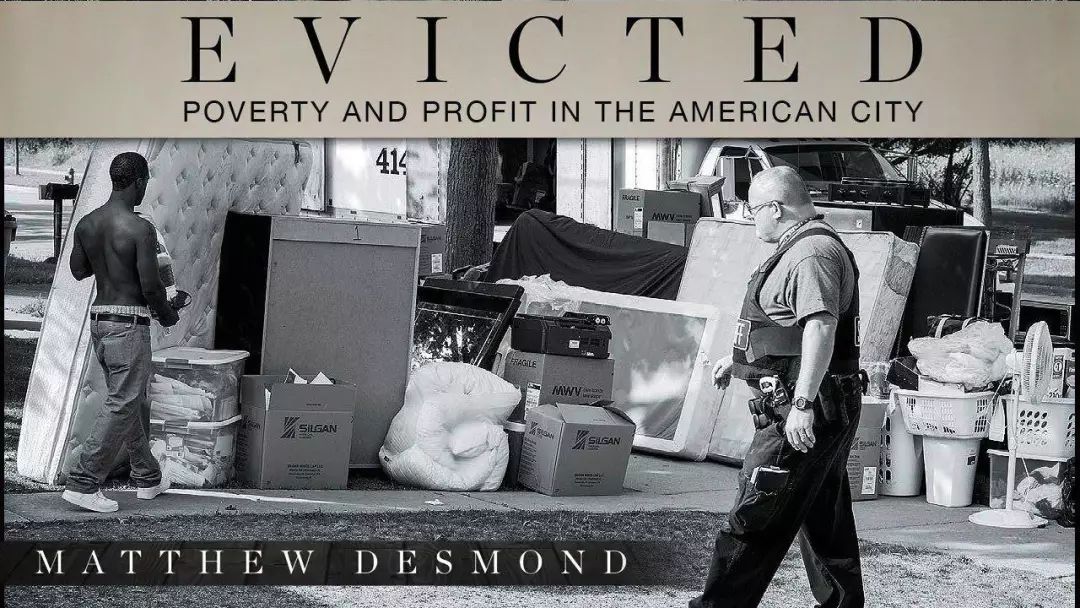

2017年普利策奖获奖作品《扫地出门:美国城市的贫穷与暴利》(

Evicted:Poverty and Profit in the American City

),即着眼于威斯康星州密尔沃基市的底层房客,作者马修·戴斯蒙德从最小的社会关系和社会事件出发,通过房客与房东的关系以及一次驱逐,来说明美国底层房客所遭遇的复杂处境。

《扫地出门》一书的介绍视频截图

房东和房客之间的第一层关系是交易,一手房租一手租房,交不起房租便被扫地出门。听起来是很公道的事情,但是这份关系并不对等。租房市场紧张,让房东有更多主动权,他们会以高于市场价的价格出租房屋,可以挑选房客,申请驱逐房客。

房客却很难为自己争取到权益,即便是房屋破败需要修葺这样基本的事情。房客若是采取攻势,以拒绝支付部分房租来要求房东提供必要的服务,房东便以欠租为由将房客正式或者非正式地扫地出门。

《扫地出门:美国城市的贫穷与暴利》

马修·戴斯蒙德 著

欠租固然是房客被驱逐的主要原因,但同样还有其他因素。比如街区内发生危害公共安全的事件、住房环境脏乱差、邻里纠纷。对于贫穷房客来说,他们能租到的房子已经是能力范围内的最好选择,可是在执法者看来依旧不规范,因此产生的驱逐屡有发生。

马修·戴斯蒙德在密尔沃基市

一旦被驱逐,贫穷房客将不得不寻找更差的住房。作者说道,在一次驱逐之后往往会伴随着第二次驱逐,驱逐的影响远不是一时性的,而提请法院的驱逐记录也会伴随房客一生——很多房东拒绝将房子租给近期内有被驱逐记录的房客,申请政府公租房要求没有驱逐记录,这对贫穷房客来说是很难做到的。

驱逐会加剧贫穷。房客被驱逐时需结清欠交房租,并且准备一笔钱用于搬家,若是不能及时找到住房,还需租赁仓库存放物品,每次变动住址都有可能需要更换孩子的学校。在作者跟踪研究的八个案例中,只有一个人成功摆脱贫穷房客的身份,而他本就属于中产阶级,有可以提供支持的家人,对他来说,落入社会底层是一场意外。但对其他人来说,那却是常态。

密尔沃基市的贫穷问题让底层群体难以维持稳定的生活

图:马修·戴斯蒙德

不过从房东角度看,租房可是一门生意。密尔沃基市曾经是工业大城,20世纪80年代,为了寻求更低廉的人力资源,市区内的许多大企业迁往海外,留下了大批失业人员。这些低收入甚至无收入人群产生了对廉价房屋的高需求,廉价房屋供不应求。有的房东专门做中低端房屋租赁市场,比如书中提到的两个房东Sherrena和Tobin,前者经营廉价群租公寓,后者则出租房车。

即便是在混乱灰色的低端租房市场,他们的房租收入也蔚为可观,Sherrena每个月收租20000美元,扣除贷款等费用,净收入10000美元,而Tobin的年收入直逼百万美元。

《扫地出门》中房东的

钥匙,每一把都对应租给房客的一间房屋 图:马修·戴斯蒙德

身处其中的房客更关心每个月的花销,也许感受不到自己和房东之间的巨大鸿沟。

但是从宏观层面来看,经济产业的转型和制度规范将压力转移到了城市贫民之上,而利益由那个看门人获取。贫者愈贫,富者愈富。阶层分化和固化并不仅仅是数字上的概念,它真切地存在于邻人之中。

在中国媒体中,并没有使用“城市贫民”的惯例。对于这个有着资本主义意味的词,中国媒体通常代以“贫困人口”或者“农民工”,但这两个词的范围和“城市贫民”都有所区别。“城市贫民”是生活在城市的下层或底层人民,他们属于城市人口,“贫困人口”指所有处于贫困线以下的人,不分城市农村,“农民工”则特指那些在城市打工的农村人口,这三者并不能完全等同。

北京一处城中村,居民在户外晾晒袜子 图:竹日门

“农民工”这个词还有一个含义,就是它并没有抛弃“农民”这层身份,这些人有工作时便留在城市,没有工作时便回到农村。“农民工”是因飞速发展的城市化而产生的群体,在资源集中、城市化快速发展的阶段,自愿或不自愿地追逐经济效益,而投身于有限的地区参与建设;在经济转型、城市化发展稳定时期,这些人却被迅速边缘化。

在这种语境下,农民工从一开始就不是城市的一份子,也没有被纳入城市的体系中,而原本可以承接他们的农村故乡的社会关系、经济网络也随着城市的发展不停地萎缩。

这种身份的暧昧在居住上的一个表现就是,他们没有“不被驱逐的权利”。

在承认贫民窟的国家,穷人进入城市,用几根竹竿支撑起几块破布再住上几年,只要能出示相应的证明文件,比如缴费单,就能合法居住,市政用地需要和居于其上的人协商并提供补偿。

国内有棚户区、城中村,但没有贫民窟,穷人进入城市只能住在被承认的建筑内,这些建筑的产权属于城市人口。这意味着,在规模化的驱逐事件(拆迁腾退)中,无论一个穷人在城市中生活了多久、缴了多少的费用,只要没有产权,他都没有在城市居住的权利,也不享有“不被驱逐的权利”,对他们来说,驱逐更多的不是经济纠纷,而是纠正违规的国家行为。

北京一处被拆迁的房屋 图:竹日门

萨斯基娅·萨森在《驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性》中提到,在经济全球化的当下,各经济体呈现出巨大的差异,

但无论是边缘人口更加边缘化,还是社会环境恶化,这一切似乎都有着驱逐的共性,而驱逐是通过经济技术和决策实现的。

“中国可能依旧保有共产主义社会的诸多特征,但是其不断增长的不平等,以及新近出现的中产阶级贫穷化问题,很可能根植于与美国一样的深层次的趋势之中。”

密尔沃基市一处公寓,在被驱逐中,丹妮·肖(左)和亲戚们等着搬运工把冰箱搬走。楼梯间没了火炉,显得空空荡荡 图:迈克尔·基尼茨

《扫地出门》通过讲述个体的驱逐经验,房客被扫地出门,撬开了一个口子,将大环境下的小个体联系起来,揭示出了其背后全球化带来的失业、经济下滑加剧的贫困、资源集中带来的阶层固化,以及制度壁垒导致的需求黑市。

这让读者有了休戚与共之感,从而获得一次短暂的跨阶层跨国别的体验。对于一个普通读者来说,这种体验奢侈而且必需,尤其是在面对本国巨大的看不见的阶层壁垒之时。

作者:竹日门

平头小民,通俗读物爱好者。

配图设计:童画 陈芝

编辑:马特

校对:子川

配图:姜如月

排版:Olivia 姜如月

about 706

706青年空间位于宇宙中心五道口,是中国第一家青年空间。706已经举办了上千场活动,发起了数十个创新项目,世界各地有趣好玩的青年人在此汇流。我们试图创造一种新型的实体空间形态,孵化具有潜力的合伙人项目,通过社群式的学习,倡导一种新的生活方式和教育理念,让青年人探索生活的更多可能性。