是不是有过这样的问题?

明明那家餐馆环境很不咋滴,为啥还有那么一大波人趋之若鹜?

明明那个文案写得不太好,为啥还会要选它?

……

问题很多,不一一详述。

对于问题的回答,套用文章中的一句话

“

市场不是选择好的东西,也不是选择坏的东西——市场只是选择符合市场需求的东西而已

。”

有时候,你想到的,看到的不一定就是问题的全部。

不信?往下看。

来源 | 字典序列

作者 | 刘晨

最近有本新书上市,某媒体向读者征集稿件,稿酬可观。

有个朋友擅长写书评,也计划写一篇应征。

他很快写完一稿,但是觉得不甚满意,决定再阅读更多资料,回炉再造。

就在他重修其稿的时候,却看到这媒体已经刊出同题的书评一篇。按朋友的标准,其内容只是勉强可读,尚不及他的初稿。但这篇稿子一发,该媒体势必不会再用同题稿件,他的努力也就白费了。

在很多做内容的人看来,这或许算是一种

“劣币淘汰良币”

的典型故事吧。

肚子饿的时候,什么东西好吃?

你可能觉得答案是“什么都好吃”——其实不是。

肚子饿的时候,盖浇饭好吃,炒面好吃,麦当劳好吃;大闸蟹不好吃,龙虾不好吃,米其林不好吃。

人对“产品”的需求,分不同层次,

先满足基础、普遍、简单的需求

,才会产生更高级、精细化、个性化的需求。

对于食物来说,基础的需求是“填饱肚子”;对于手机来说,基础的需求是“能上微信和淘宝”。

对于“内容”来说呢?

当一个新闻热点出现的时候,先是对基本事实(而不是深度信息)的了解,然后是自我情绪的表达。

当一本新书上市的时候,先是想弄明白,这本书到底讲了什么,值不值得买。

然后才是其他。

朋友的失误在于,

让读者饿着肚子等自己拿萝卜雕出一朵花来。

等不了。等到了,也不一定爱吃。

就像他自己总结的那样:“还是抢占市场更重要啊。”

或许你会说,这些低级的需求,上不了什么台面。这话没错,但就像食欲、性欲一样,人类大多数真实的欲望都上不了台面啊。

很多做内容的人的问题很简单:“饱汉不知饿汉饥。”

因为工作内容就是寻找信息、消化信息、加工信息,所以我们时常处于一种信息饱足的状态,简单潦草的内容满足不了我们,食不厌精,脍不厌细。

结果就是,我们可能花了太多时间来满足自己的需求,而花了太少时间去理解用户的实际需求。

经常有人说:做产品或者做内容,首先要让自己满意,才能让消费者满意。

这话对吗?说对也对——小野二郎肯定不会把自己觉得难吃的东西给客人;说不对也不对——麦当劳的老板大概不会经常吃麦当劳。

少数时候对,多数时候不对。

不排除有这种可能:一个人坚持做满足自己的事情,但是市场刚好选中了他。但恐怕我们很难据此认为,只要低头雕自己的萝卜花就好——物竞天择很残酷,客观规律比个人选择大。

所以我们也经常听到有人说:

市场早晚会洗牌,下一次会轮到我们的

。

会吗?不好说。

只有输红了眼的赌徒才总是希望重新洗牌

。

“劣币淘汰良币”在经济学上又叫作“格雷欣法则”。格雷欣是16世纪时英国的一位铸币局长,当时社会上流通的货币一般是由等值的贵金属铸成。格雷欣发现,消费者往往倾向于把成色好、分量足的“良币”保存起来,而把磨损严重、成色差的货币拿来流通,由于大多数人都这样做,所以导致市场上流通的货币质量越来越差。

现代人往往用这个修辞来表示对市场自然选择结果的不满。

然而回头看,

这种现象真的有问题吗?

我们都知道,货币的功能分很多种,作为商品交易的中介物,只要交易双方对货币的价值达成共识,就可以发挥作用。

只要1块钱能买回1块钱的东西,不管它的成色是好是坏,甚至它是一张纸,也不影响你使用它。

发展到今天,货币甚至连纸都不是,只是手机里的一串数据而已了。

“格雷欣法则”的真实意义在于:

市场不是选择好的东西,也不是选择坏的东西——市场只是选择符合市场需求的东西而已。

其实,“劣币淘汰良币”这个修辞在今天我们的文化里被如此随意地、脱离本意地广泛引用,正好说明了,什么样的内容,才符合流行文化的需求。

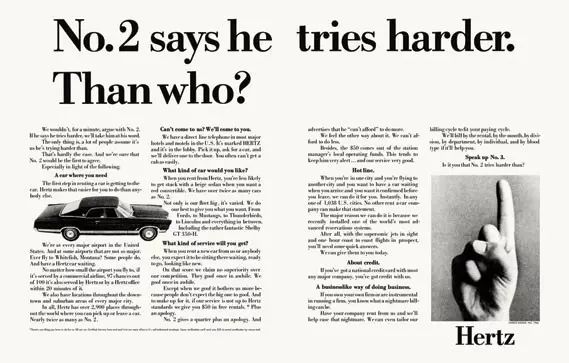

在20世纪,Hertz和Avis的租车大战中,Avis启用过一句非常经典的广告语,给当时行业第一的Hertz造成过成吨的伤害,这句话是:

“我们只是第二,所以我们更努力。(Avis is only No.2 in rent a cars. So we try harder.)”

Hertz对这样的宣传,有过一系列的回应。其中有一句广告语较不知名,但我个人更喜欢,这句话是:

“第二名说他更努力——比谁更努力?(No. 2 says he tries harder. Than who?)”

你以为,淘汰“良币”的“劣币”,是那么好做的吗?

——

旺说公认好文

——

一个仗义的老流氓,和被他征服的四个男人

为什么真正的聪明人,都不玩王者荣耀?

一个leader的失败:靠加班、靠团建、靠个人

做“微信公众号”还能躺着赚钱吗?互联网从业者必看

转载或商务合作,

转载或商务合作,

请联络个人微信:15021504683