真迹,还是摹搨?

李宁

中国书法家协会

摘 要:《伯远帖》素来被认定为是王珣的手书墨迹。本文以《伯远帖》帖前留存的唐怀充押署残影『充』为着眼点,以文献记载和相关法帖图像为依据,从三点论证该押署应为摹搨所为:1唐怀充押署的格式;2摹搨本上裁切的南朝押署;3押署残缺是否为墨迹脱落。由此推论《伯远帖》应为摹搨本。

关键词:伯远帖 南朝押署 唐怀充 摹搨

王珣《伯远帖》,一纸五行,现藏北京故宫博物院。

王珣(

349

—

400

)是王导之孙,王洽之子,王羲之之堂侄。伯远是王珣从兄王穆的表字。该文应当是王珣写给王穆的信函。信中称赞王穆取得的业绩,并认为诸兄弟中王穆是被瞩望的人物。王珣自称因身体不佳,志在悠游的生活。信中的“始获此出”,是指谢安死后王珣任侍中后转为辅国将军、吴国内史之事。谢安卒于太元元年(

385

),故认为该帖写于此年。从书仪及书写内容来看,该帖现存面貌应当是当年信函的前半部分,后半部分散佚。

该帖素来被视为王珣真迹,尤其穆棣先生,曾通过该帖上钤盖的“殷浩”鉴藏印记及相关文献记载,考证该帖为真

[1]

,论述细致,故本文不再赘述。

笔者所关注的是该帖上残留的南朝押署墨痕——“充”,并由此对该帖是否为真迹产生新的怀疑,提供新的论证。

笔者在撰写《南朝押署研究》

[2]

时,曾对唐代以前的法书墨迹及刻帖进行过系统性的整理与查阅,以“彻查”为目的寻找帖上的南朝押署。唐代以前墨迹法书并不多见,虽多次翻检,却因安于所习,反倒未留意到王珣《伯远帖》上残存的南朝押署痕迹。

直到笔者因为工作需要,搜集国内外王羲之相关著作图录,日本放送协会出版的《故宫博物院

九

晋•唐

の

書》

[3]

纳入视线范围。该书印刷精良,笔者时时拿起观赏。一次无意间翻看《伯远帖》时,发现第一行“业情”二字旁有墨痕,漫漶不完,且又钤盖有“养心殿鉴藏宝”鉴藏印记,更令人难以识读。笔者仔细观察后,初步判断为南朝押署的残留痕迹。

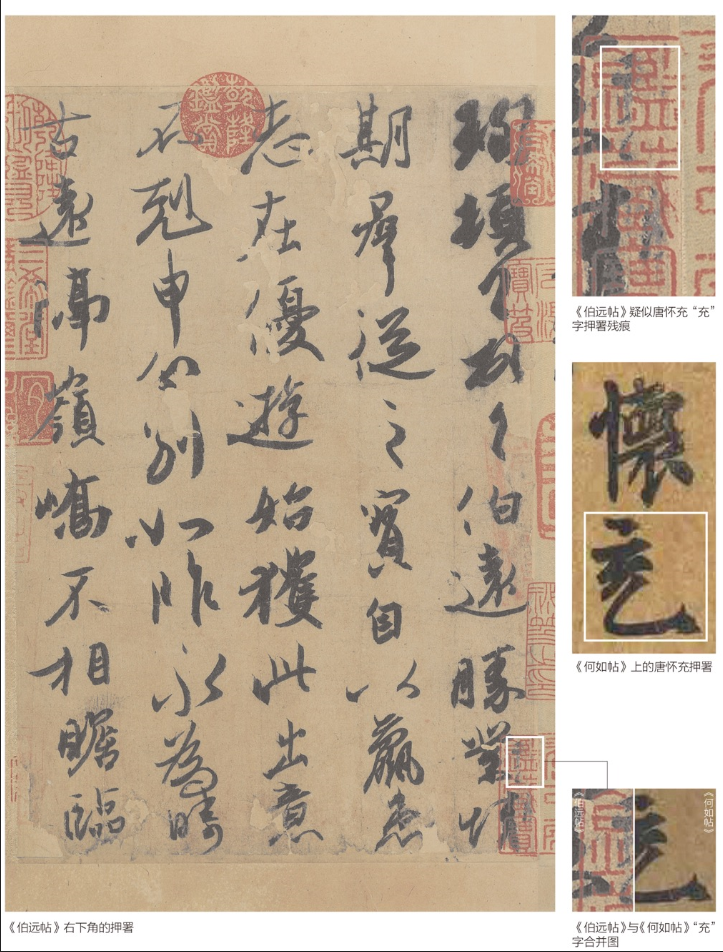

经仔细对比,上下两字,下字不识。上字似与“唐怀充”押署“充”字左半部相似,笔者将《何如帖》唐怀充押署的“充”字与其对比,大小笔画基本吻

合

(图一)

,

可以判定该字为唐怀充押署的“充”字。

图一

从图像上来看,“充”字只保留了左半部,“充”字残影右侧还有

4

mm左右的原作纸张,据此判断右半部的残缺并非裁切所致。本可以留有完整的“充”字却缺失一半,这与摹搨本上南朝押署的残缺样式基本相似。而且唐怀充押署一般书写为“怀充”或“唐怀充”,从未见单字押署。这些令笔者疑窦丛生——王珣《伯远帖》真的是真迹吗?

实际上,

曾有三位学者指出或怀疑该帖并非真迹。一位是明末清初的吴其贞,

在其《书画记》中言“王珣《伯远帖》一卷,纸墨佳,盖唐人郭填也”

[4]

。一位是日本学者外山军治,在《书道全集

四

东晋》的《图版解说·释文》之《伯远帖》文中,将该帖标为“搨模本”,但未说起原由

[5]

。还有一位是刘涛先生,他在《字里书外》的《王珣与王僧虔》一文中对帖中的“远”“期”“如”三字的书写形态提出质疑,怀疑其为摹搨本

[6]

。三位学者,只有刘涛先生对存疑理由进行了阐述。

基于偶然的发现,笔者将立论焦点锁定于

“

充

”

字是否为摹搨,并由此判断《伯远帖》究竟是真迹还是摹搨。照常理来看,东晋的法帖流传到南朝,收入到内府后,须经过鉴识艺人押署,那么,是否存在后代为了增加该帖价值,故意将南朝押署摹搨上去呢?但这种可能性极小,因为摹搨需要涂以黄蜡的专门用纸,无法在真迹纸上再次实施。所以,我们可以将本文的论证逻辑梳理为:如果南朝唐怀充押署的

“

充

”

字确为摹搨之迹,那么现存的东晋《伯远帖》则亦为摹搨本。

自公元二世纪至四世纪,书写材料逐步从简牍转移到纸张。相对于简牍使用韦绳串连成册的方式,卷轴则采用了将纸张粘连覆背的方法裱装成卷。在官府重要文件中,为了防止裁换其中的文字,人们想到可在其接缝处加以标识以示防伪。当时人们的做法是由具体操办人书写姓名于接缝处。又,官府文件来往频繁,因此在接缝处书写姓名时会省去姓,只写名。后来此方式被南朝内府鉴藏所利用,这便是南朝押署的形成背景。

南朝押署是宋、齐、梁、陈内府鉴藏法书名迹使用的主要手段。内府对搜集上来的古法书科简辨伪,区分优劣,重新裱装。负责押署的人物多是围绕在皇帝身边工作又擅长书法鉴赏的官员,大多担任像中书舍人等文官之职。鉴藏者在一卷中的每个纸张接缝处书写个人名姓的方式与官办公文的处理手法相同,省略姓,只写名,如我们在现存二王法书中常见的“僧权”“怀充”“异”等,同时鉴藏者会在每一卷的卷后书写个人的全名,注名鉴藏负责人。凡带有南朝押署的古法书

,

表明该帖曾入藏南朝内府。

南朝诸代皇帝喜好书法,搜集天下古法书,尤以梁武帝为最。天监中,梁武帝敕命朱异、徐僧权、唐怀充、姚怀珍、沈炽文对内府所藏古法书重新裱装,“更加题检”。所谓“题检”,应当包括两个工作:检,即整理核验,登记造册;题,即题写卷名及署名。题写署名便是押署。由于押署写于每卷缝处,所以南朝押署在当时的古法书上随处可见。

唐人对南朝押署并不陌生,可以想象他们鉴赏古法书时所见的南朝押署就像是今人所见到的印记。唐中期以后,大量的内府藏古法书流入私家,为了省去不必要的麻烦,有的私人藏家将其官方痕迹裁去。米芾在《书史》中言:“古帖多前后无空纸,乃是剪去官印,以应募也。”文中虽言官印,但道理相同。古法书上留存的诸多南朝押署随着时间的流失被逐渐裁去。至宋,鉴藏家将其视为判断古法书流传,评价其价值高下的主要依据,而南朝押署也由此成为造假者的作伪手段。除像米芾那样的鉴定家外,人们对于南朝押署就已经变得陌生。比如,在当时流传的《兰亭序》中留有徐僧权押署“僧”字的残影,恰在“不知老之将至”的“不”字右侧,欧阳修等人误将其识读为“曾不知老之将至”,由此,《兰亭序》文章产生了另一种版本。对于该句解读争讼一直延至清代

[7]

。

南朝押署目前尚属研究空白领域,相关资料极为匮乏。南朝押署的文献资料主要有两个方面,一是古籍文献,二是法帖文献。其中法帖文献相对重要,可分为墨迹类与丛帖类文献加以考察。墨迹类文献有摹搨本与伪写本两种类型,其中摹搨本上的南朝押署可以视为南朝押署的真实样式。丛帖类文献则由于流传繁多,情况最为复杂。在研究过程中,笔者曾依据容庚《丛帖目》记载的相关丛帖一一核对,目前找寻到

32

种法帖留有南朝押署,其中墨迹

12

种,所涉及的丛帖二十余种。通过这些法帖资料,我们可以得见南朝押署的基本样式。

唐怀充,南朝梁鉴藏家,晋昌人。据唐张怀瓘《二王等书录》

[8]

载:“梁武帝尤好图书,搜访天下,大有所获,以旧装坚强,字有损坏。天监中,敕朱异、徐僧权、唐怀充、姚怀珍、沈炽文析而装之,更加题检。二王书大凡七十八帙,七百六十七卷,并珊瑚轴,织成带、金题玉躞。”从中可得出与唐怀充有关的三点信息:

1

、唐怀充参与了梁武帝天监年间的一次官方规模较大的收藏活动;

2

、这次活动重点是为保护古法帖而进行的重新裱装;

3

、这次活动除裱装之外,还对其进行了整理,并在这些古法书上(进行)押署。

有关唐怀充的史料记载非常少,但与他一同参与鉴藏活动的朱异、徐僧权、沈炽文在文献中多少有所记载,尤其是朱异,《南史》、《梁书》中均有传记。从三人的相关记载可以推测唐怀充与他们一样,是梁武帝擅长法书鉴定的文职人员。我们在现存古法帖上能见到徐僧权、唐怀充、沈炽文三人并列的押署。

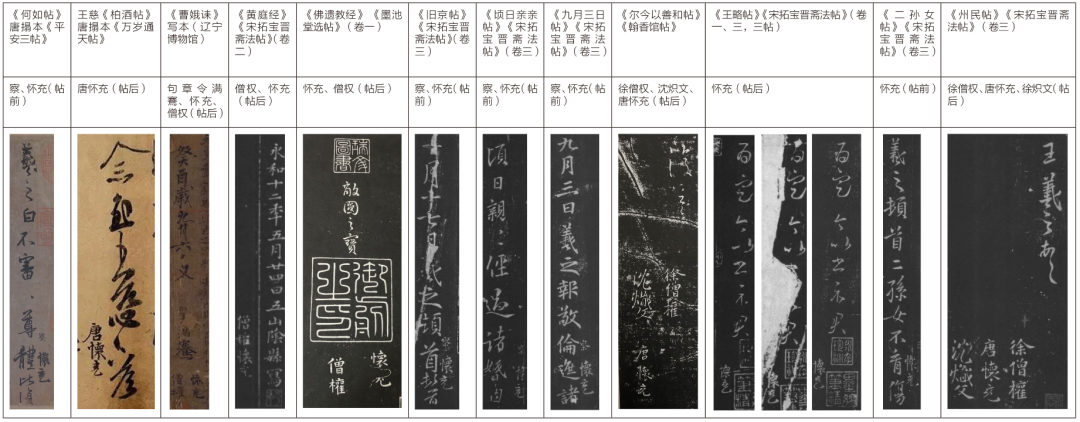

《述书赋》载:“繁多乃怀充”,意即唐怀充的押署在古法帖中比较多。在现存的古法帖中,除《伯远帖》外,带有唐怀充押署的法帖有

12

种。分别是

:

(图二)

1

、王羲之《何如帖》

唐搨本《平安三帖》

《戏鸿堂法书》(卷三)《墨池堂选帖》(卷二)《淳熙秘阁续法帖》(卷五)《檏园藏帖》(卷一)《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

察、怀充(帖前)

2

、王慈《柏酒帖》

唐搨本《万岁通天帖》

《泼墨斋法书》(卷五)《郁冈斋墨妙》(卷八)《檏园藏帖》(卷一)《三希堂石渠宝笈法帖》(卷五)《停云馆帖》(卷二)《邻苏园法帖》(卷一)《真赏斋帖》《玉烟堂帖》(卷三)

唐怀充(帖后)

写本(辽宁博物馆)

僧权(帖前)句章令满鶱、怀充、僧权(帖后)

《宋拓宝晋斋法帖》(卷二)

僧权、怀充(帖后)

《墨池堂选帖》(卷一)

怀充、僧权(帖后)

《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

察、怀充(帖前)

《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

察、怀充(帖前)

《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

察、怀充(帖前)

《翰香馆帖》

徐僧权、沈炽文、唐怀充(帖后)

《式古堂法书》(卷一)

珍(帖前)怀充(帖后)

《二王帖》(上卷一)《宋拓宝晋斋法帖》(卷一、三,三帖)

怀充(帖后)

11

、王羲之《二孙女》

《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

怀充(帖前)僧权(帖后)

12

、王羲之《州民帖》

《宋拓宝晋斋法帖》(卷三)

徐僧权、唐怀充、徐炽文(帖后)

图二

以上法帖中,《何如帖》《柏酒帖》虽为摹搨本,但上面的唐怀充押署可视为其真实样式。《何如帖》帖前“怀充”是一卷之内纸缝上的押署样式,《柏酒帖》帖后“唐怀充”则是一卷卷尾后的押署签名样式。

《曹娥诔》《佛遗教经》两帖问题较大。除此以外,其它刻帖也可以佐证唐怀充押署的样式。

张彦远《法书要录》卷十《右军书记》收录王羲之

四六二5

件作品的内容,在帖语后附小字注。被记录带有押署的帖目有

二十三

处,其中带有唐怀充押署的有两处:一是第

三八二

帖“农敬亲同日至

……

”后注“怀充”;二是第

三九五

帖“省示,知足下奉法转到胜理极此

……

”后注“怀充,褚映。”两帖的押署样式皆为“怀充”二字。

不管从法帖还是文献资料来看,唐怀充的押署样式有两种,一是押于一卷之内各单帖纸缝上的签名——“怀充”;一种是写于一卷之后署名——“唐怀充”。未见一例单写“充”字的样式。古人简化署名的习惯素来为仅简其姓而全称其名,如徐僧权的押署写为“僧权”,朱异、满鶱的押署写为“异”“鶱”。

《伯远帖》上仅存“充”字,却不见“怀”字,从“充”字上部纸张的保存情况来看,“怀”字完全脱落的可能性很小,因此可以作出的推论是:由于摹搨对象(即那件真迹)上的唐怀充押署只残留有“充”字使然。这一点是笔者质疑该帖为摹搨本的第一个依据。

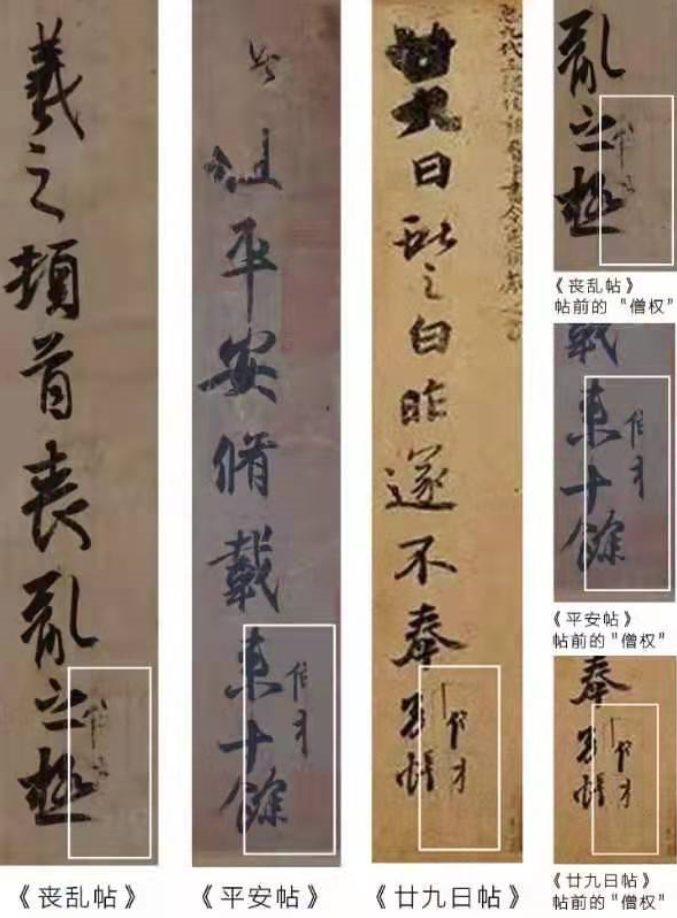

写于两纸接缝处的南朝押署,经后世重新裱装、再次排列时,多被左右裁断,这是现存古法帖上的南朝押署会出现一半残影的主要原因。在诸多集帖中,可以看到多个帖中留有这种被裁切的押署残影,如宋本《宝晋斋法帖》中就有七处,分别是卷一《王略帖》(火前本)帖前姚怀珍押署“珍”、卷二《兰亭序》帖中的“僧”、卷三《平安帖》帖前的“僧权”、《何如帖》帖前的“怀充”、《建安灵柩帖》帖前的“僧权”、卷四《十七帖》帖前的“僧权”。

现存的留有南朝押署的摹搨本中,有三个帖最能体现

南朝押署的裁断样式:

1

、《丧乱三帖》中《丧乱帖》帖前的“僧权”;

2

、《平安三帖》中《平安帖》帖前

的“僧权”;

3

、《万岁通天帖》中《廿九日帖》

帖前

的“僧权”。

(图三)

此三帖皆留存徐僧权押署“僧权”的左半部。依常理,真迹上的押署裁断样式是由于裁切纸张导致的,因此裁断的押署一侧当是纸张的边缘。上述三帖皆为摹搨本,摹搨时或将残帖重新辑录,或将真迹置于便于搨摹的位置,所以我们在上述摹搨本上看到的被裁断的押署一侧均有余纸,并未抵纸张边缘。

《伯远帖》上的“充”字右部不见,其断裂样式与上述三帖中的“僧权”基本相似。且“充”右部还有足够写完该字的空间,并非纸张边缘,符合摹搨本上断裂押署的形态特征。所以,通过摹搨本上的押署裁断样式考察“充”字形态,此为质疑《伯远帖》为摹搨本的第二个依据。