大航海时代 [第48节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:由竹先生

长篇连载,每周三、五更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在本号主页回复:地图

从自治领到英联邦

在统治方式上,大英帝国是所有殖民帝国中最为灵活的,从内政角度来说同样如此。当欧陆诸国尤其是法国,还在想着坐大王权的时候,英国已经磨合出了“君主立宪”制。在人类发展的历史中,“王权”代表着权力集中。虽说人类之所以出现文明,本质就是因为形成了一套权力集中使用的机制,但过度集中又势必导致创新乏力。从这个角度说,权力集于一人或者一个家族手中的统治结构,是没有长久生命力的。

君主的存在却又并非毫无正面意义。任何一个稳定的政治体,都需要在意识形态上有一个粘合剂。这个粘合剂可以是宗教,可以是民族,可以是语言,甚至可以是一种生产方式。比如成吉思汗就成功的让所有住在毡房里的部落,相信他代表的是整个游牧民族的利益,即便后来蒙古诸汗国,因地制宜的皈依了不同的信仰,最初的游牧认知依然是最高层级的意识形态粘合剂。

对于世界上大多数人类社群来说,宗教是最有力量的意识形态武器,这在民族繁杂的欧洲表现得尤为突出。大航海时代开启之后,西班牙、葡萄牙、法国等国的天主教传教士,无论主观动机是什么,其海外传教行为都在客观上为殖民帝国的稳定作贡献。只是凡事都是有利有弊,这种做法反过来又限制了他们的上升空间。回想一下在北美殖民问题上,坚持使用纯洁天主教徒的法国是如何败给英国的,就知道这种影响的存在了。

像威尼斯人、荷兰人那样做一个纯粹的商人,是另一个极端的表现。忽视意识形态建设,使得威尼斯与荷兰能够有一时风光,在历史长河中却只能是昙花一现。如英国这般,对殖民地(无论是新移民还是原住民)不做信仰要求,管理上倾向于让殖民地自我管理,同时又用对君主的效忠来做粘合剂的做法,在当时是最优解。

准确的说,历史上但凡宣示向英王效忠的英国海外地区,都可以被视为英国的殖民地。在殖民序列里还有一种情况争议比较大,那就是“保护国”。一个国家虽没有认可英王为君主,却与英国签定有军事保护条约,交出外交甚至部分内政管理权,则被称之为“保护国”,比如尼泊尔当年之于大英帝国就是这种情况。

基于不同的政治视角,保护国是否被算作殖民地有不同的说法。比如不丹当年就是英国的保护国,在外交上接受英国的指导,军事接受英国的“保护”。印度独立后,印度通过拟订新的条约继承了这项权力。至于说不丹算不算印度的殖民地,那就见仁见智了。

在英国殖民序列中,“自治领”是等级最高的存在。自治领可以完全制定内政及经济政策,并且拥有自己的军队,在与帝国利益保持一致的情况下,可以与其它国家、地区建立外交政策。宪法、司法体系,乃至对外战争权,则统一由英国管理。比如第一次世界大战时,澳大利亚、加拿大等国的军队,就是在英国的统一调配下投入欧洲战场。

加拿大是最早实践这一体制的国家,时间在1867年。这一年英国议会通过法案,允许魁北克、安大略、新不伦瑞克、新斯科舍,等一个世纪前从法国那里夺取过来的殖民地,合并组成了“加拿大联邦”。20世纪的第一个10年,澳大利亚、新西兰、南非相继获得这一地位。1922年,英国本土属性的爱尔兰也取得了这一地位。

从大历史的角度看,半独立国家性质的“自治领”,势必是一个迈向全面独立的过渡性产物。除了最初这些与英国血缘关系密切的殖民地以外,后来印度等国在独立前,很多也走过先“自治”(印度自治领)再独立之路。英国允许这样做,本质是避免出现美国独立战争那样的硬脱钩现象。

1931年,英国国会通过法令,认可自治领可以自行制定宪法,从法律层面成为独立国家,但国家主权仍在名义上属于英王。这意味着英国与海外殖民地的关系,开始走向“共主邦联”模式,由此也形成了现在大家熟悉的“英联邦”。只是这个中文名称,就像之前内容解读过的那样,更应该被译为“英邦联”。

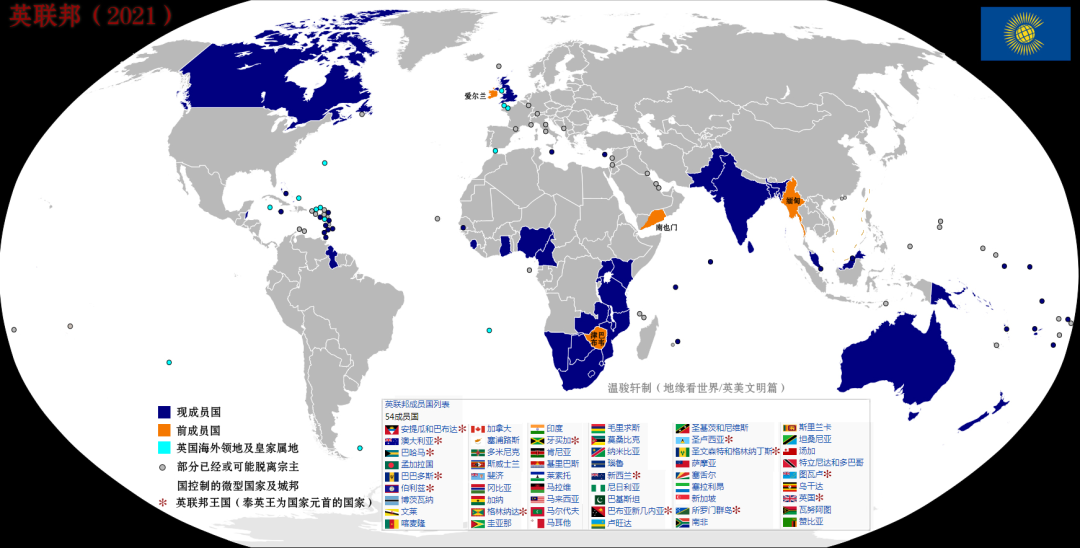

二战之后,随着越来越多的前殖民地独立,英联邦的法律属性也发生了变化。如今的英联邦,性质更像一个经合组织。那些基于民族自尊心,不愿意接受英王作为虚位国家元首的国家,同样可以成为英联邦的成员。到目前为止,英联邦共有54个成员国,其中仍奉英国女王为国家元首有16个国家(包括英国)。

五眼联盟的形成

英联邦固然是英国延续帝国遗产的一个平台,但于当下的全球地缘政治来说,却并不算重要。原因不外有二:一则是一个联盟是否够强,不取决于有多少成员,而取决于处于核心位置的那个实力是否强大。一是英国在二战之后,就已不再是世界舞台的主角,决定了这个邦联体的影响力有限;二是时下留在英联邦的五十多个国家,大多数的出发点只是经济。作为群主的英国最多能做的,只能是提议将某个成员国移出群(通常是人权问题)。并无法依托这个平台,在涉及其它国家的问题上集体发声。

并非所有的前殖民地,都不能与英国维持更为紧密的政治盟友关系。加拿大、澳大利亚、新西兰,这三个前英国殖民地就是例外。你会发现在国际新闻中,代表这三个国家出场的是总理,而非国家元首性质的总统。这是由于三国至今仍奉英王为君主,而英王在这几个国家会分别派驻总督,象征性代行自己的君主权力。

这意味着英、加、澳、新四国现在于法律上处于“共主邦联”模式。严格来说那些仍奉英王为君主的国家,都与英国处于这种关系。只是这三个国家都与大英帝国有着最深的亲缘关系。当初英国在还没有衰弱之前,就同意它们晋升为半独立性质的“自治领”,便是认为这些地区即使政治上独立,也可以依靠共同的种族、文化背景,对之施加影响力。这与二战之后,英国被迫让那些身处第三世界的殖民地独立,有着本质的区别。

上一节内容我们解读过,澳大利亚非常为它的不列颠属性自豪,至今仍有70%的澳大利亚人,属于不列颠后裔。甚至澳大利亚国旗也只是在英国国旗的基础上加了七颗星,分别代表澳大利亚的七个联邦。只是不知道,万一有一天苏格兰及北爱尔兰独立,英国被迫把“米”字旗中代表苏格兰的蓝底斜白十字,以及代表爱尔兰的白底正红十字去掉,澳大利亚和新西兰的国旗将作何改动。

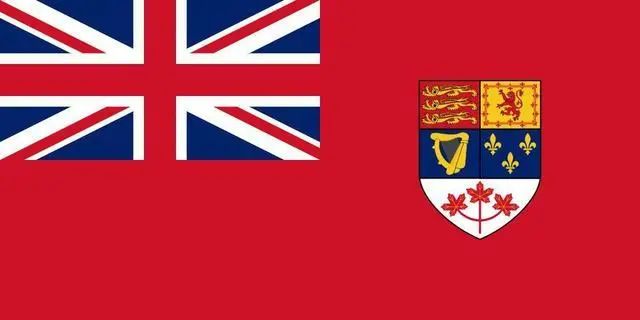

最早这样做的,是早在1867年就取得自治领地位的加拿大。当时的加拿大国旗同样是类似澳大利亚国旗的布局,既把英国国旗镶嵌在左上角。不过整个旗帜却是红色打底,有别于澳大利亚的蓝色。然后再在米字旗的右下方,加上一个代表四个初始联邦成员的盾徽。

这个红底+米字旗的设计有一个叫法——红船旗,更早的时候是英国皇家海军的军旗,后来被英国商船队作为护身符广泛使用。加拿大最初加上联邦盾徽的这面国旗,因此被称之为“加拿大红船旗”。随着新联邦成员的加入,盾徽的内部结构也在不断调整,以容纳新成员的标志。

一直到1965年之前,加拿大红船旗都是作为国旗使用,虽然在法律上没有经拥有立法权的国会确认。此后经过激烈的讨论后,红底中间镶嵌白方格,白底方格上再绘有一片枫叶的“枫叶旗”成为了加拿大的正式国旗。之所以会有这种变化,根本原因在于加拿大最初的西方开拓者是法国,法裔居民至今在魁北克占据着主导地位。这导致英国属性明显的红船旗,从来就没有在魁北克流行过。

去除掉旧宗主国标志,使用更能彰显本土特点的“枫叶旗”,有助于弥合加拿大内部的民族裂痕。相比之下,澳大利亚乃至新西兰就不存在这个问题。从西方视角来说,英国是这两个国家的开拓者。即使是后期加入的其它欧裔居民,亦不会抱团去挑战这个认知。只是说随着时间的推移,亲缘关系总归会越来越远的。如今澳大利亚、新西兰内部,同样有声音在讨论要不要抛弃英王这个虚位君主,变身成为“共和国”。如果真有那么一天,国旗肯定是要变的了。效仿加拿大的话,澳大利亚说不定会在新国旗中间放一只袋鼠。

不管怎么说,英国都与加拿大、澳大利亚、新西兰,能够在民族结构、文化、价值观问题上保持较高的一致度,具备组建一个更紧密同盟的基础。唯一的问题,仍然是英国已经不够强大。就算拉起这样一个同盟,也无法在国际政治舞台上发挥更大的作用。不过要是把美国拉进来,情况就不一样了。

美国与英国的渊源自不必说。尽管当初是硬脱钩,但在第二次美国独立战争之后,英美两国就都已经知道,维持北美现状对双方都有利。问题只在于,英国能否接受美国在二战后,变身为带头大哥的现实。好在这种身份转换,对于务实的英国人来说从来不是问题。哪怕英国和其它欧洲列强的海外殖民地,在二战后纷纷独立,有美国推波助澜的因素在里面(对于准备打造全球霸业的美国来说,海洋上的那些重要节点,被欧洲那些老大帝国牢牢掌控可不是什么好事)。

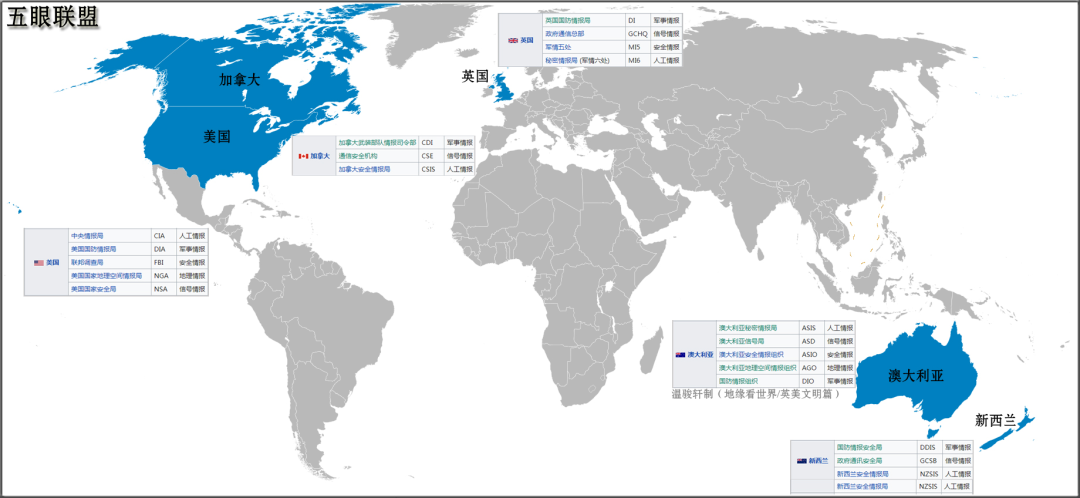

最终,一个由美国这个前英国殖民地主导,英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这四个仍奉英王为国家元首的国家参与的联盟——五眼联盟,于1948年成立。这个联盟的成立初衷在于情报共享。情报工作相当于一个人的眼睛,这也是为什么联盟内外会将之称为“五眼”的原因。