大家好,我是犀牛。

最新一期《十三邀》给了我久违的通透感。

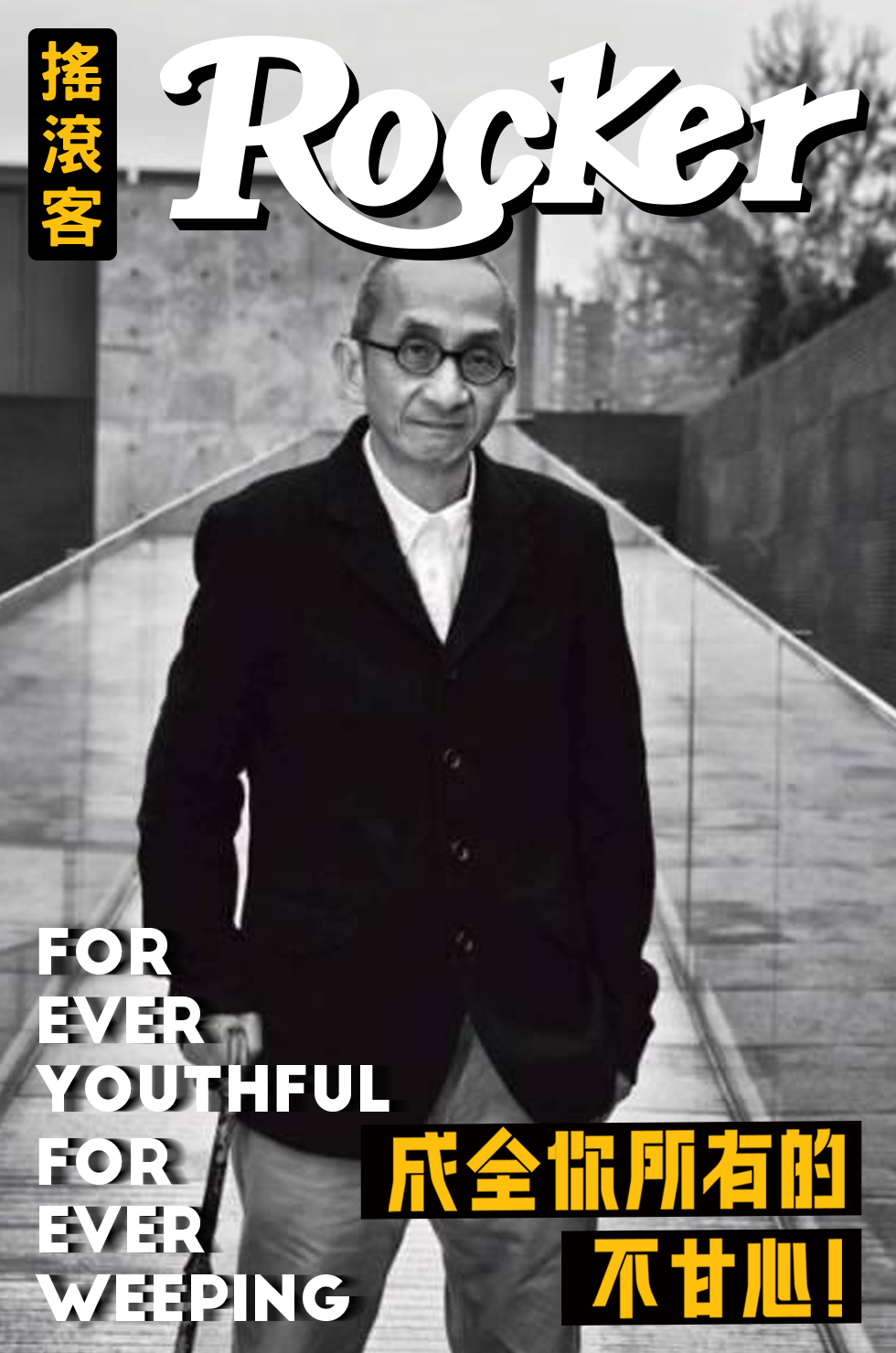

许知远身边的被访者,是一位饱经风霜,依然保持着绅士风度的老者。

深色大衣包裹着清瘦的身体,黑色礼帽下掩盖着双鬓银白,圆形的框架眼镜下,是一双越过真理、看透世界的锐利眼神。

老人步伐很慢,缓缓走进屏幕。

这个老人叫陈传兴。

他是一个睿智的学者,

对人类文明的未知,人性的未知进行不遮掩的探讨。

面对世界的精神文明,他说:

"一切坚固的都烟消云散。”

“这个世界其实是走向一种更不确定。”

他也是《十三邀》中唯一敢正面戳穿许知远的嘉宾。

节目中一语道破许知远的伪装。

许知远说他几乎不做梦,因为自己是个非常理性的人。

陈先生顺势接下话茬:

“不是非常理性。”

“是非常虚伪,以为自己是理性的人。”

许紧张到端起水杯掩饰自己的尴尬:

“可能吧。”

“我有很多假装的疯狂。”

没想到这句话并没有拉回话题,陈老反倒再次拆台。

“没有。”

“你在扮演疯狂。

”

三言两语把许知远剥得干干净净。

略显不安的许知远又接着问:

“这个东西会改变吗?”

“需要改变吗?”

老爷子又抛出了致命的疑问。

一个把自己伪装起来的人当然知道自己的本我在哪,问题不在于需要,还是在于想或不想。

这里老爷子更犀利。

“其实你最清楚,你根本拒绝改变。”

与其说是许知远采访他,不如说他点醒了许知远,同时也点醒我们。

我对陈先生了解不多,但知道他是个很有意思的老头。

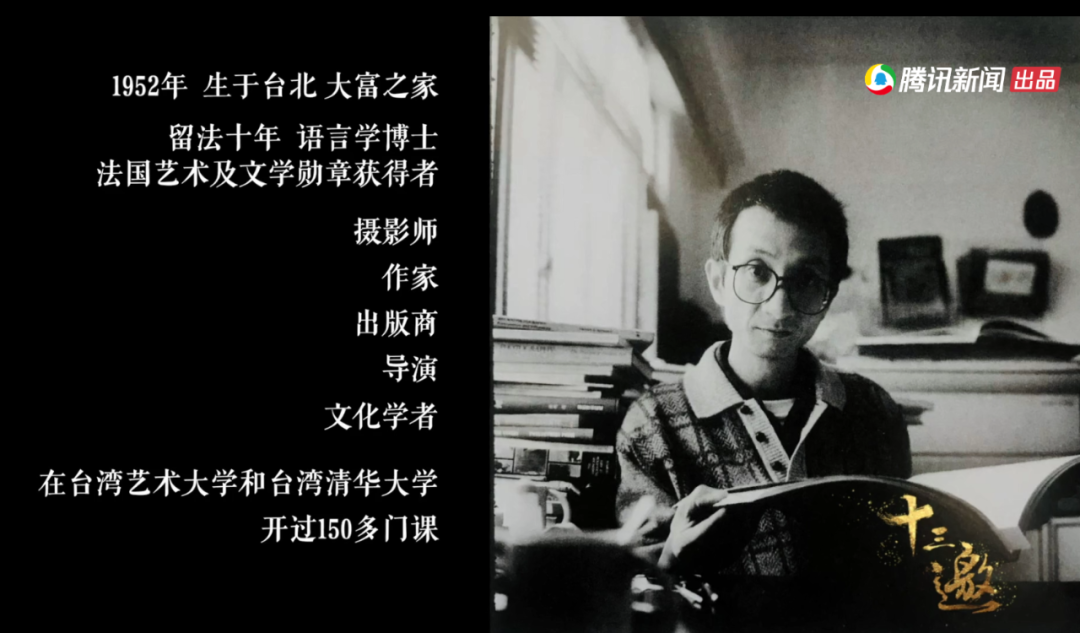

陈老的身份很多。

他是个摄影师。

从大学开始就背着相机,一个人在外面穿乡走镇、上山下海的拍摄。

大半生的时光里他拍摄了无数作品,从六十岁那年开始,他每两年办一次展览,展示自己过去四十多年拍摄的照片。

他是个作家。

先后出版了《道德不能罢免》、《木与夜孰长》、

《忧郁文件》、《银盐热》、

《岸萤》

。

他的作品有学术研究,也有哲学的思考,

2015年,面对银盐时代结束的焦虑,他出版了书籍《银盐热》。

他是个导演。

他监制的文学纪录片系列《他们在岛屿写作》,记录了

周梦蝶、余光中、郑愁予等

诸位

文学巨擘的创作灵魂。

中国的最后一位女先生,古诗词传承人叶嘉莹女士的纪录片《掬水月在手》正是他导演的作品。

他也是个文化学者。

作为上世纪70年代留学法国的文化先行者,陈传兴亲历了巴黎最后的黄金时代。

游走法国十年,是一场盛大的思想暴食。

而后,他又把这些文化果实带回台湾,先后任教于国立艺术大学、中央研究院、清华大学。

他在清华大学教书整整二十年,没有一门课是重复的,直到退休。

退休后他还是坚持做文化路演,甚至是开始电影创作。

我最近一次听说陈老的名字,是在南京先锋书店的一次文化活动中。

陈先生作为嘉宾,出席

《岸萤》的图书分享会。

他说:

“我现在已经快七十岁了,可我还是非常疯狂地在国内路演,我也不晓得我到底哪一根筋不对。”

彼时,他指导的纪录片《掬水月在手》刚上映不久。

而这期《十三邀》的

访谈,许知远也跟随陈老从北京辗转到南京。

他们在北京胡同里透过门缝看往日。

他们站在南京中山码头,眺望着浦口火车站交错的铁轨,哀思惨痛的历史。

视频中的他像个老顽童,对过去、现在、未来,侃侃而谈。

这是一次洗刷灵魂的对谈。

他被扔进黑暗中,走向世界,又从世界中归来。

规矩越多,自由越多

也许在现在人眼里,追求真理显得过分矫情。

人们不关心文化,他们只关心粮食和蔬菜,世人为细碎银两造一场虚空的梦。

但这个时代还是需要追求真理的疯子,而陈传兴则是那个疯子。

生活在一个动荡不安的年代,越发有一种不安于世的挣扎。

漂泊、离散、逼迫,使得他们这一代人,对思想的追求,自由的向往,如饥似渴。

对于这个世界,他认为:

“要有批判精神,

你要有参与,要有介入。”

他生于台湾贵族,

却成了家族的反抗者,留起长发,一年四季踩着双凉鞋,背着相机晃来晃去。

终日沉浸于探索精神世界。

最早在台湾读大学时,每次考试估摸着能考六十七分就提前交卷,因为要腾出更多的时间去看世界。

在那个一个高压时代,他是学校里偷书的坏小孩。

当时和一位同学一起,他们不比谁的考试分数最高,而是比谁偷看的书最多。

偷看鲁迅,偷看《资本论》。

许知远问到:

“你们怎么偷偷找这些书看呢?”

老先生慢慢说道:

“图书馆有个地下室,是锁起来的,可窗子是不锁的。”

说道这里时,他扬起脸,露出孩子般的骄傲。

许知远也俏皮一笑:

“是盗取知识,那种过程。”

老爷子戏称,真的是盗火。

后来,去巴黎那十年,又打开了更大的世界,

简直就是思想上的酒池肉林。

“来自世界各国、各种最激进的、最想去开创的思想。”

“其实是在一种思想空虚之下,忽然之间就觉得,在这个有限的时间之内,我几乎就是要抛头脑的绝对暴食。”

“我等于全心全意,就在这一条搞思想、追求学问真理的路上走。”

就像是一块永远无法吸满水的海绵,把自己完全抛给真理。

“我就是把自己重新像哪吒一样拆解掉,把血肉骨头全拆了。”

“然后晚上掉着眼泪再慢慢地一块一块地接回去,拿个针线慢慢缝。”

在众多规则枷锁下,对自由自由渴求。

“头五年真的整天在那里就是撞山壁,然后慢慢地终于找到一条小路。

但是也还是一样,一天也都是花了十几个小时,上课不用讲,就算你回到家里,还是永远不停地啃、不停地啃这样子。”

好像是在黑暗里,寻找一束光。

许知远问到那种时代氛围,那种沉闷和压抑,对他有影响吗?

陈先生的答案很坚定:

“规矩越多,自由越多。”

这个世界其实是走向一种更不确定

整个采访过程中,陈先生不断提到他需要通过梦来保护自己。

“有一天我突然梦到我自己把我自己头拿下来提在手上,然后就走路,走着一条我自己也不知道路,然后我跟我自己讲说,我现在到底要去哪里,我为什么要把我自己拿在手上。”

陈先生为什么提起这样一个梦。

把自己的头提在手上,这对于他来说是一种自省和自我解剖。

因为这个世界有太多未知。

文化在不断衰落。

文明正在进行一种必要的消失。

世界其实是走向一种更不确定。

所有的这种1789年的那时候整个的大理想启蒙的这些东西,其实都一直烟消云散。

一百多年前,马克思的那句:

“一切坚固的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了”

,在当下的人类文明中不断应验。

我们总是在问,这个世界会好吗?

其实何尝不是对,这种未知和不确定的恐惧。

谁也不知道,人类的贪婪和欲望会将这个世界推向哪里。

那些坚定不移的信仰会崩塌。

真理会被推翻。