原名:柳维长和“柳氏速成编码法”(

2014-12-11)

谢振声

1983

年,浙江宁波慈城籍高级工程师柳维长研制成功的

BCT

—

4

微型电脑汉字处理系统,是电脑汉字处理技术的重大突破,为我国推广电脑的应用开辟了广阔的前景,并开创了中国微型电脑出口的历史。

柳维长在给技术人员讲课(1989年5月14日)

柳维长研究员是我国第一批从事计算机技术的专家之一,是1956年

中科院第一届电子计算机训练班学员。

他于

1935

年出生在浙江慈溪县城(现宁波江北区慈城镇),自幼敏而好学,又活泼好动。

1947

年在慈溪县立初级中学(今宁波市慈湖中学)毕业。他对母校有很深的感情,曾谈及:“两年的慈中生活中,给我印象最深,使我受益最多的是当时慈湖中学给予我全面发展的素质基因。……正是这样一个学校给予我慈母般的温馨与严父般的教诲,正是她给予我德智体美全面发展的基因。”

他在宁波中学高中毕业后于

1952

年考入上海交通大学,攻读工业企业电器化专业。

1956

年大学本科毕业后分配到中国科学院计算机研究所,他除了认真做好本职工作以外,还积极开展计算机的理论研究。

正当他决心将学到的知识和自己的青春年华献给我国新兴的电脑研究领域时,不幸降临到他的头上。

1957

年,年仅

22

岁的柳维长被强制调出计算机研究室。他虽处逆境,但并不气馁,以顽强的毅力克服种种困难,除原有英语、俄语基础外,他又自学了德、日、法和世界语。用笔名“莫莎”发表了不少译文,并撰写了《零剩余误差检校码》《计算机除法的改进》《计算机逻辑设计》等好几篇在当时具有先进水平的论文。

1959—1966,柳维长发表的部分专业文章,看到这些文章,让人肃然起敬。

众所周知的那十年期间,为了及时更新自己的知识,他每天往返几十公里,到位于北海西岸的北京图书馆(国家图书馆)阅读相对论、量子力学、电动力学等方面的著作,进一步打下宽广且扎实的理论基础。他坚信总有一天能将学到的知识报效祖国。

这一天终于来临了!党的十一届三中全会以后,柳维长得到彻底平反。从解除掉精神枷锁的第一天起,他就废寝忘食地投身于电脑研究工作。

1979

年起任北京市计算机技术研究所总工程师、所长,在理论研究上与微机应用方面,取得一系列可喜的成绩。

柳维长研究员认为:“从事科研必须看到远处,干在实处。在祖国需要‘雪中送炭’时,我的良心不允许自己去雕刻‘象牙之塔’。我现在的工作,就是要和成千上万的人一起,为发展我国的微型计算机技术搭好阶梯。”他系统整理了自己多年的研究成果,提出了计算机电路自动故障诊断新理论;他主持研制了计算机汉字处理机,在所内其他同志的配合下,夜以继日,齐心协力,奋力攻关,终于研制成功

BCT

—

4

微型电脑汉字处理系统,首创电子计算机软件汉字处理,在国际上被誉为“柳氏速成编码法”。

BCT

—

4

汉字处理系统采用新的计算机辅助汉字输入法,基本字库

5000

字,用户能自己生成汉字。在保留通用微型计算机系统全部功能前提下,系统能输入、显示、编辑、处理和打印汉字文件。有关该系统的介绍,后收入吴季良、李襄筠主编的《微型计算机应用

100

例》(机械工业出版社

1985

版)一书中。

1983

年

3

月

15

日

,大洋彼岸的美国旧金山《时代报》以“中国书生为振兴中华作出成绩”为题,在头版头条的显著位置报道了新型汉字电脑系统“柳氏编码法”问世的消息,称这是电脑汉字处理技术的一次重要突破,开创了中国出口微型电脑的历史。内中提及:“在电脑上处理汉字,是一项比较困难的尖端科研项目。‘柳氏速成编码法’被认为是这方面的一大突破,为中国今后推广电脑技术,跟上第三次产业革命的步伐,作出了一定的贡献。”

还在第二版详细介绍了新型汉字电脑系统“柳氏编码法”问世的经过。

《人民日报》《光明日报》和《中国建设》等报刊在

1983

年以“让计算机进入我们的生活——汉字处理机研制者柳维长”、“柳维长用软件实现汉字处理”为题及时报道了这一重大科研成果。

《人民日报》所载文章写道:“利用微型电脑代替人工作,首先要实现人与计算机的对话。我国使用的是汉字,怎样实现人机对话呢?北京市计算机技术研究所所长、高级工程师柳维长研制成功的汉字处理机,使人机对话变成了现实。……为计算机迅速进入我们的生活,立了一功。”

这位著名学者并不满足于已取得的成绩,紧接着又使计算机辅助汉字输入法在

BCT

—

3

微型机上实现,这种微型计算机已进入国际市场,受到联邦德国、新加坡等国家和香港地区的欢迎,开创了我国微型电脑出口的历史,为中华民族争了光。

1984

年

6

月

6

日

《人民日报》曾以“我国独创汉字输入法在微型计算机上使用”为题报道。

柳维长曾任北京市经委副总工程师、计算机技术研究所研究员兼所长。

1984

年被评为北京市特等劳动模范,

1985

年被评为全国优秀科技工作者、荣获全国“五一”劳动奖章,

1988

年被授予北京市有突出贡献专家称号。他是北京市第

4.

、

5

、

6

届政协常委兼教科文专业委员会副主任、北京市人民政府计算机顾问、北京市电子学会副理事长。他先后访问过美、英、德、法、日、意、东欧诸国,参加科技交流和国际学术会议。

著译有《计算机入门》(北京日报出版社

1984

版)、《微处理机开发与开发系统》(人民邮电出版社

1985

版)和《

Intenet

实用教程》(中国商业出版社

1997

版)等,发表过《无线联接技术及其在商业自动化中的应用》《自动识别技术在流通领域的应用》《射频识别及其在流通领域中的应用》《网上支付的安全技术》《实现全球物联网存在的几个问题》《黑客——电脑高手中的败类》《快速发展中的

RFID

》《组合开关网络故障诊断的新方法》《正确认识商业智能

BI

》等论文多篇。

这位中国汉字处理系统软件开创者退休后任北京市计算机研究所专家组首席专家、《信息与电脑》杂志主编以及北京几家

IT

公司的高级顾问,仍在为祖国的科技事业而辛勤工作着。

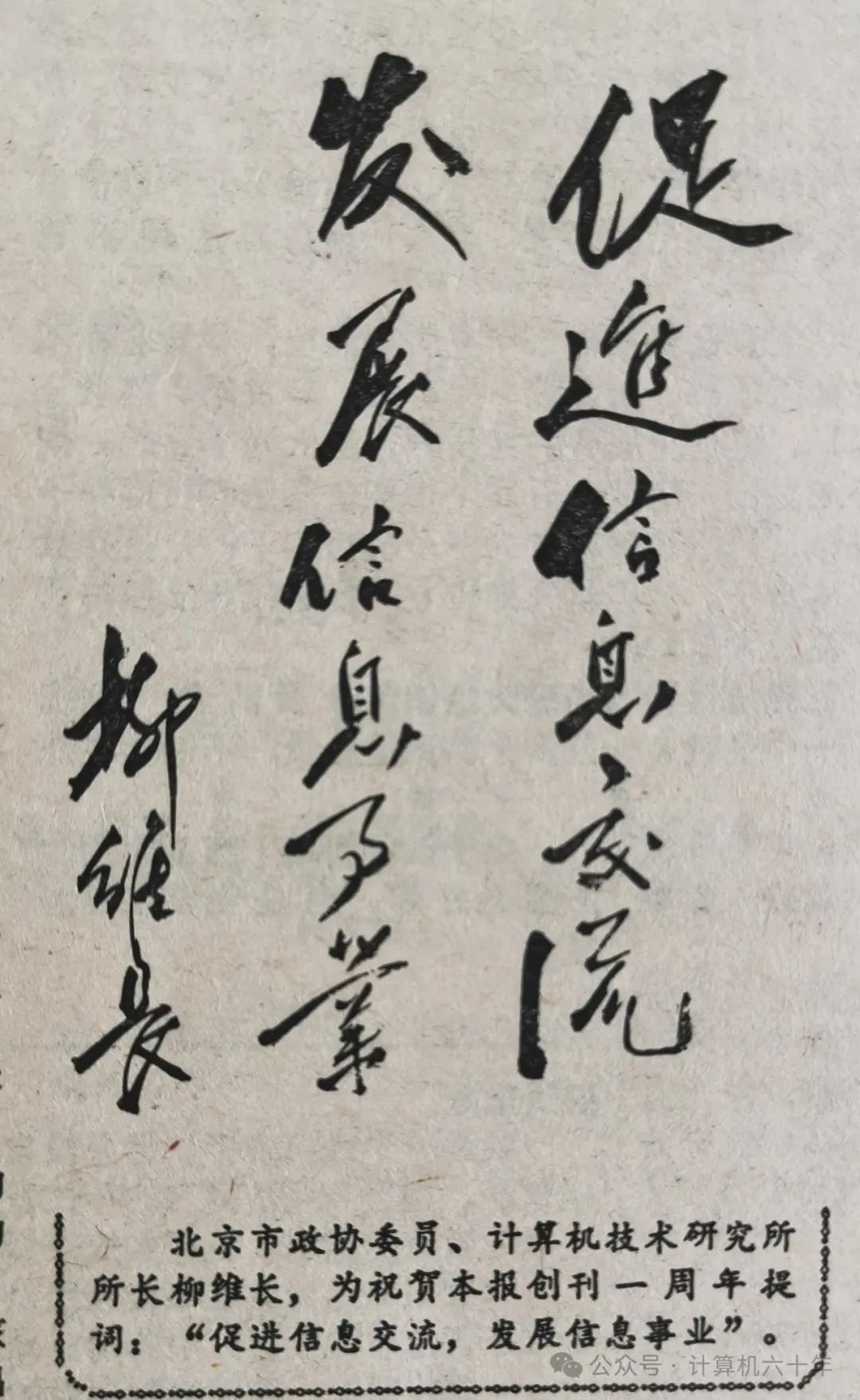

1988年,柳维长所长应徐祖哲邀请,为《信息产业报》创刊一周年题字。

柳维长在“计算机动态”上发表的文章目录截图。

附

:

让

计算机

进入我们的生活

——汉字处理机研制者柳维长

【人民日报

1983

年

10

月

10

日

第

3

版,

作者:

林玉树

;

陈晓伟】

利用微型电脑代替人工作,首先要实现人与计算机的对话。我国使用的是汉字,怎样实现人机对话呢?北京市计算机技术研究所所长、高级工程师柳维长研制成功的汉字处理机,使人机对话变成了现实。

柳维长今年48岁。1952年,他考上了上海交通大学,学的是工业企业电气化专业。毕业后分配到中国科学院计算机研究所,参加了我国第一期电子计算机训练班。他除了做好本职工作以外,还积极开展计算机的理论研究。

六十年代,他连续写出《0剩余误差检校码》、《计算机除法的改进》、《计算机逻辑设计》等论文。这些论文在当时都具有世界先进水平。在十年动乱期间,为了更新自己的知识,他每天往返几十公里,到北京图书馆阅读相对论、量子力学、电动力学等著作,进一步打下宽广而又扎实的理论基础。

1973年5月,柳维长被分配到北京计算机一厂工作。党的十一届三中全会以来,他废寝忘食地主持研制计算机汉字处理机,终于获得成功,为计算机迅速进入我们的生活,立了一功。除此之外,他还系统地整理了自六十年代以来的研究成果,提出计算机电路自动故障诊断新理论。几年来,他在国内许多学术和生产单位讲学,还应邀访问了美国、西德、法国、日本等国家的十多个城市。他的理论和实践,获得同行的赞扬。

《中国建设》1983年8期

在柳维长领导下,北京市计算技术研究所成果倍出。

柳维长,

研究员,

1935年生于

慈溪县,1947

年在慈溪县立初级中学毕业,

1952

年在宁波中学高中毕业后考入上海交通大学工业企业电气化专业。

1956

年大学本科毕业后分配到中国科学院计算机研究所,后被调出,

1973

年到北京计算机一厂工作,之后任

北京市经委副总工程师、北京市计算机技术研究所所长。

1984

年被评为北京市特等劳动模范,

1985

年被评为全国优秀科技工作者、荣获全国“五一”劳动奖章,

1988

年被授予北京市有突出贡献专家称号,是北京市第四、五、六届政协常委兼教科文专业委员会副主任、北京市人民政府计算机顾问、北京市电子学会副理事长。

《溯源中国计算机》,三联书店隆重出版!

公众号《计算机六十年》文章选读:

许榕生:从66届到互联网第一人