王中秀

(蒋立冬绘)

采访︱郑诗亮

首先想从“出发点”开始谈起,您最初是从什么时候,又是因为什么样的原因研究黄宾虹的呢?

王中秀:

其实我从来没想到要搞美术史论。有一次我和郎绍君先生说,我完全是一个票友,是一不小心跌到黄宾虹研究这个坑里面来了,研究黄宾虹的学者,水平比我高、本事比我大的人多得是,但是有两件事情促成了我深入黄宾虹研究,而这些学者却始终被堵在门外,不得其门而入。

第一件事情是,我有机会看到黄宾虹捐赠的全部的东西。第二件事情是,在编黄宾虹文集的时候,借助图书馆,发现了很多美术史论研究者的研究盲区:民国时期的旧报纸。他们没有意识到,这是一个巨大的、有待发掘的宝库。这两件事情促成了我研究黄宾虹二十多年——这个过程没有什么计划,而是自然而然、一步一步走过来的,甚至感觉有点连推带拉。

我进上海书画出版社是在1987年,当时我已经快五十岁了,三年之后,一个偶然的机会,我“碰见”了黄宾虹。我帮一个同事到浙江博物馆拍黄宾虹的几张画。就是这次机会,我见到了骆坚群女士,那时她管理着黄宾虹纪念室。闲聊中无意提到,能不能够打开黄宾虹捐赠的、没有整理过的东西,让我们编一本全新画册。我知道这个事其实很难,当时的情况很复杂,希望渺茫。此前张仃、赖少其、李可染等前辈已经成立了黄宾虹研究会,他们也想看黄宾虹捐的这些东西。然而,之前上海人民美术出版社和浙江人民美术出版社合出了一本《黄宾虹画集》,用了浙江博物馆的一些藏品,但是既没有寄样书,也没有付劳务费,而且没有注明出处。浙博方面对此非常不满,就拒绝外人来看这批东西。赖少其和张仃都是人民代表、政协委员,因此多次写了提案,也没有解开这个“结”。作为局外人,我无疑收获了“渔翁”之利。等我从浙江回到上海,就接到浙博方面的电话,说他们愿意提供这批材料,希望由上海书画出版社和浙博来整理、出版——事实上也就是由我来整理:我们社里有一条不成文的规矩,谁发现的选题就归谁来做。

这里还有一个插曲。刚赴杭与浙博主持馆务的副馆长杨陆建先生达成合作意向,前脚归来,北京某出版社一行人后脚就到——他们正在为《黄宾虹精品集》搜集作品。浙博方面告知了这个消息,我很紧张。但还好,他们仅仅要征集来自己编纂,被打发走了。

我们先从画册做起。随着《黄宾虹画集》《黄宾虹抉微画集》的相继问世,文集的编纂便呼之即出。但是有一个关键问题:黄宾虹捐的手稿数量有多少,搞不清楚,只有个笼统说法是“整整一箱”。这“整整一箱”的手稿是怎么个状况,也是未知数。后来出版的汪世清先生在此期间和我不断的通信中,大致可以看出文集编纂的过程。汪先生很早就对这批材料感兴趣了,他一度很绝望,以为此生没机会看到了,所以他对我编文集这件事情寄予了很高的期望,并给予了莫大的帮助。

上海书画出版社版《黄宾虹画集》

您编《黄宾虹文集》期间,遇到过哪些问题?

王中秀:

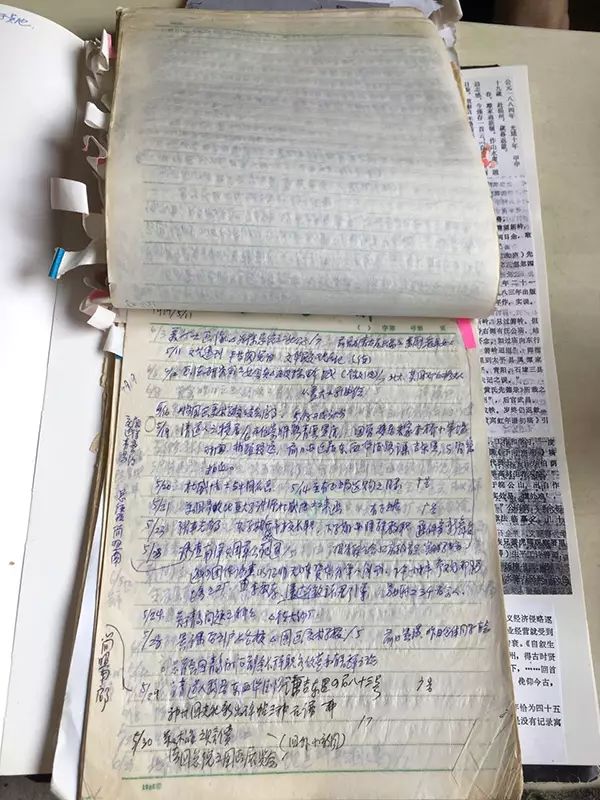

最大的挑战是,黄宾虹的手稿很杂很凌乱。这些手稿包括了老人随手所记的纸片,数量不少,但纷杂无序。文稿有些有头没尾,有些有尾没头,有些你可能似曾相识,大部分却摸不着头脑,没有“户口”,需要考订出处。这些文章当中,发在杂志上的,大多数已经被前人发现了,因为杂志翻阅起来容易些。如果发表在报纸上,报纸浩如烟海,休想花一两个月就解决问题。对一种大报的搜索,更得以“年”为单元来计时,否则无异于盲人摸象。

举个例子,过去好几种黄宾虹年谱都说,黄宾虹1915年或1916年在《时报》工作,为节省时间,我就把这两年的《时报》分割成若干个小时段,在里面搜索黄宾虹的影子,结果没有发现,看来年谱记载的时间有误。但是手稿里面有一份贴的剪报,应该是黄宾虹发表过的一组文章,但既不知道发表时间,也不知道是哪家报刊,这就麻烦了,就像一宗无头案件一样。我始终百思不得其解。偶然一次,脑海里又出现了这份剪报旁的“九三六”这些数字,显然是黄宾虹本人用毛笔写的。我突然眼前一亮,“九”可能指的是民国九年,后面的数字则是几月几日。那时上海图书馆藏书楼还在徐家汇漕溪路,我马上跑过去调出那一天的时报,果然就出现了黄宾虹的名字。这样一找,前后几百篇文章都牵出来了,也就弄清了黄宾虹最晚是1919年到《时报》工作的。

检索报纸是很累人的,因为信息量实在太大。海量的信息常常让你摸不着头脑,可能一天、一个礼拜下来都一无所获。但这给了我一个提示:报纸是一座宝库,过去搞不清楚的问题都藏在这座宝库的角落里。为了编黄宾虹文集,我有整整两年时间在图书馆里寻找、抄录跟黄宾虹有关的文章。藏书楼阅览室门口的石榴树,阅览室幽暗的灯光,夏天咬脚的蚊子和熏人的蚊香,以及抄录新获得材料的暗暗自喜,如今都成了我二十年前那段时光的追忆。

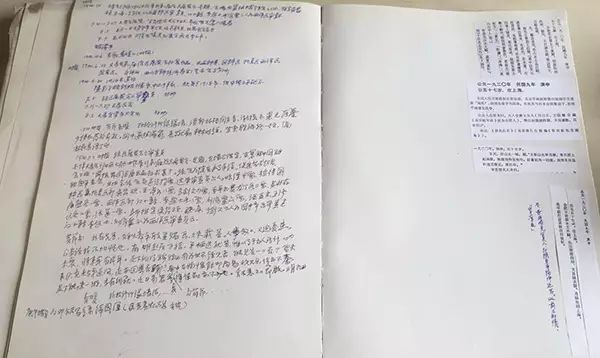

按照编年抄录的民国旧报史料

感觉这个考订黄宾虹文章的过程,给您打开了一扇门。

王中秀:

一次次经历让我越来越感受到,旧报纸是个宝库。如今放着近现代的报纸对该时代书画家的真实记录不用,而动用那些也许口口相传而失真的材料,不是缘木求鱼了吗?后来我做的曾熙、王一亭年谱,以及现正在做的刘海粟年谱,大部分材料都从这里面得来。在图书馆我观察到,有具体年月日的索引可能还有人来查找,其他的就没人来大海捞针了。上海的旧报纸包括清末的小报里面,史料很丰富。李叔同1899年刚到上海的一份润例,就是我在小报里面发现的——我那本《近现代金石书画家润例》,就是这样做出来的。我把早期《申报》全都梳理了一下,发现好多问题。电影史上讲徐家花园某年某月某日放“西洋影戏”是中国第一次放电影,其实有更早的记载。李叔同的母亲去世,他给沪学会捐了两百块钱,会长是马相伯,这条史料没人注意到,我提供给了复旦的李天纲教授,他感到很惊异。我还发现,《时报》上最早登有西冷印社的广告,在这之前是打着“小长芦馆“”的招牌。这些都是很有意思却而久霾时日的材料。

大家习惯说板凳一坐十年冷,好像翻旧报纸是坐冷板凳的死工夫,很枯燥。其实这个板凳不全是“冷”的,钻进去以后,很有趣,别有洞天。感觉跟看悬疑电影差不多。我每次去翻旧报纸,都带着一个问题去,常常一个问题没解决,出来更多新的问题,很有意思。所以,后来干脆搞了一部《黄宾虹年谱》,现在增补了二十万字的材料,不久将问世。

《黄宾虹年谱》(此书即将推出增订版)

《近现代金石书画家润例》

您的年谱跟已经有的年谱相比,有什么不一样的地方吗?

王中秀:

主要还在掌握的材料方面。我发现我掌握的材料跟过去的黄宾虹年谱不一致的地方不少。黄谱有好几部:汪已文《黄宾虹年谱初稿》,简称“汪谱”;王伯敏、汪已文《黄宾虹年谱》,简称“王谱”;裘柱常《黄宾虹传记年谱合编》,简称“裘谱”;赵志钧《画家黄宾虹年谱》简称“赵谱”。我按照编年,一年年地把这些年谱里的说法排在一起,做了一张表,我发现这些年谱的说法各不一样,不知该取信哪种。到我自己做黄宾虹年谱,就以旧报纸的即时报道为准了。

将各黄宾虹年谱里的说法排在一起所做的表格

您有没有考虑过这样一个问题:万一民国报纸也出错的话,那该怎么办呢?

王中秀:

首先,我会注意采信不同报纸的相一致的说法,尽量避免孤证。另外,即便报纸出错,那也是当时犯下的错误,与后来回忆时出错不一样。举个例子,《申报》曾报道黄宾虹老师汪仲伊的行踪,汪世清先生觉得这里面的介绍有点误差,这是因为当时写这篇报道的记者对相关情况不了解,但即便如此,这篇根据亲身见闻写成的报道,也比后来第二手的口述和回忆要更接近于真实情况。再举个例子,黄达聪在回忆录里说他1928年入上海中国文艺学院学画,其实1928年这个学校还没成立,时间上早了两年。当然,报道出现的时间差错,不排除有这种情况:记者昨天写的报道,或当事者投的新闻稿寄到报馆,后天才登,编辑又失察,于是就出了错,但也不会错到哪里去的,何况这种情况少之又少。

近现代的画家的形象在报纸上是很活泼生动的,进到画史著作之后,就扁平化变得枯燥无味起来了。所以我有时候在想,古代没有报纸,不然古人的形象肯定比现在我们读到的还要有趣得多。设想苏轼时代若有报纸的话,就用不着通过想象来填补史料的缺失了。

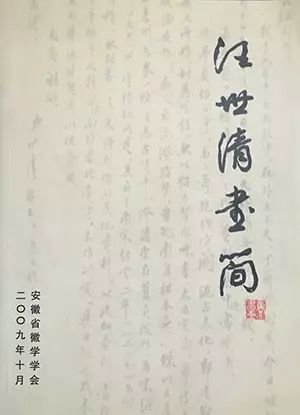

安徽省徽学学会内部出版的《汪世清书简》,收录了致王中秀信五十九通,围绕黄宾虹著作相关问题展开。

在研究黄宾虹的过程中,您都翻阅过哪些报纸?

王中秀:

《时报》《时事新报》上的美术资讯是比较多的。此外就是《申报》《神州日报》,后者黄宾虹1911年至1915年去工作过。北京还有些报纸,黄宾虹固定给它们写稿,我也找到了。北京的报纸不是很多,量也没有上海大,比如《时报》1904年创刊,一直持续到抗战,胶卷就有四百多个,《申报》就更多了。

去您家拜访好多次,对您电脑里面存储的上海近代美术史料印象深刻。这是您为自己的研究而做的数据库吗?

王中秀:

我的所谓数据库其实就是卡片的电子化。最开始是手抄,2004年才开始用电脑。这次《黄宾虹年谱长编》就用到了数据库。但用的时候要提防重名者。像“滨虹”,我就发现数据库里就有重名的;黄宾虹的别署“予向”,我也发现还有另一个人也叫此名。所以,我做《王一亭年谱》,干脆把《时报》全都搜索了一遍,因为他这个人比较复杂,不仅书画,还涉足政治、慈善。做的时候我汲取了一个教训:一次性把所有关心的不关心的大小画家——譬如刘海粟、曾熙等——的材料都作了记录,放到同一个“篮子”里,不然再翻一遍就要几年工夫。做曾熙的时候,又补了一些《时事新报》的材料,其实这里面更多的是刘海粟和黄宾虹的材料。做曾熙的时候,李瑞清的大部分材料也就都在里面了,他的经历比较简单,又五十多岁就死了。

另外,还有一个教训,我在翻旧报纸的时候习惯做索引,那么做的时候,要把所有相关人名都包括进去,我是以人物来顺藤摸瓜的,台湾出过一本《民国美术风云》,我和编者讲过,它的缺点是按事件而非人物来编辑的,这样使用价值就大打折扣了。我的办法就是不管大名人还是小人物,所有人物都包括进去。因为很多事情不光是那么一两个大人物做的。举个例子,大家都知道的《美术丛书》,现在都说是邓实、黄宾虹编的,其实最早那一辑的十本是胡朴安编的。当时出版的时候都没有具名,但是南社出的《太平洋报》说胡朴安在编《美术丛书》时余下的边角料,放在了该报的“美术杂录”里面。这是研究者所忽略了的。有一次研讨会,我写了一篇《晨光会和天马会》,台湾的周方美教授问过我,你是怎么把分别受徐悲鸿和刘海粟影响的两个美术组织的矛盾搞得那么明白的?我说,我自己做了一个旧报纸的数据库,那段历史大概十年左右吧,把所有的活动按照编年梳理出来,放在一起,你来我往,互动得很热闹,很多问题就自己跳出来了。有学者形容是这是把两只蟋蟀放在一个泥盆里。黄宾虹的早年活动,现在只能靠他自己的口述和回忆,但是他后来的活动,我都是根据旧报纸的记载,作了全面的梳理和考证。

《王一亭年谱长编》

您会利用口述材料吗?我记得您做过黄宾虹的学生石谷风的口述,这批材料现在怎么样了?

王中秀:

石谷风和黄宾虹认识是在北京,与我掌握的民国报纸史料相比,时间上其实已经很晚了。石老的口述现有鲍义来先生的《亲历画坛八十年》,已出版。老人最早想叫我给他做的,2001年夏在万佛湖,我和他谈了一个多礼拜,录有四十多卷录音带,已经搁置了很久,音质不太清晰,最近他公子找北京电影制片厂修复了,现在很清楚了。正在找人全部整理出来。

您在撰写美术史著作的时候,会采信掌故轶闻吗?

王中秀:

这个问题我和郑重先生讨论过,我们的路子好像不同,他重掌故,我重史料。他有点类似郑逸梅。郑逸梅笔下的掌故,常常无法查考出处,不过,若是他的亲身经历,倒是比较可靠,比如他笔下的程瑶笙,和我从民国旧报纸上找到的史料就能够吻合。我一般不采信掌故,一个美术家没那么多故事,故事一多,往往就是编的。比如张大千,又比如刘海粟。北京中央戏剧学院的沈宁先生说,他研究滕固的时候发现,1925年刘海粟参与孙传芳禁止女模特的辩论时,有些具名刘海粟的文字实际上是滕固代笔的。画家倪贻德也给刘海粟代笔过。江苏省教育会美术研究会成立的宣言是一篇古文,显然也不是刘海粟写得了的,他没这样的古文功底,很可能是传说中马宗霍代笔的。傅雷也帮他代笔过。所以,这些佳话细细考辨,往往并不是看上去的那样。

傅雷给黄宾虹的第一封信里,就开门见山地说,黄宾虹的画,既是古法复光,也可与西洋近代画理互相参证。黄宾虹似乎并没有傅雷以回应,这是怎么回事?

王中秀:

中西沟通、中西合一是黄宾虹从上世纪二十年代开始就关注的问题。第一封信里傅雷就提到这个问题,让他大为震动,因为其他朋友从来没有提到这个触及黄宾虹内心深处的课题。为什么黄宾虹没有回应呢?其实黄宾虹给友人、学生包括林散之、陆丹林、朱砚英、顾飞、张谷雏、黄居素、苏乾英等的信中,不止一次提到中西合一的问题。这不是黄宾虹回避的一个问题。

为什么会出现你提的问题呢?其原因不难理解。黄宾虹写给傅雷的信,是傅雷在六十年代初选出来的,那时候政治气候是讲阶级斗争,傅雷是有顾虑的。包括审定《宾虹书简》的时候,有些信件的词句显然被他修改过了。傅雷选了二十多封,但是傅雷写给黄宾虹的信有一百多封,黄宾虹回给他的信起码也得有八九十封,但是除了那二十多封,其余下落不明。我问过傅敏先生,他也说没办法找到了。傅雷给黄宾虹的信现在都收在浙江省博物馆,但是傅雷给黄宾虹的信就找不到了。也许其中会有这类讨论。相信神物自有神护,书信再度问世是早晚的事,问题也会大白。

现在发现一篇材料,是黄宾虹1935年在无锡国专做的演讲,谈到中西绘画的问题。他说,西画家看不起国画家,国画家也看不起西画家,这是不合理的。其实中西绘画在最高层次上是相通的,他们之所以会彼此瞧不上,是因为还没有达到最高层次。在和傅雷交往之前,他就孜孜于探究中西画学,对西方现代绘画情有独钟。可以说,没有世界艺术新思潮就不会有黄宾虹,他一生追求的“内美”艺术观就是中国现代绘画的灵魂。现在的情况是,传统拥趸者看到的是黄宾虹的传统笔墨,现代追求者看到的是黄宾虹突破传统的精神。 所以我们看到了一种独特的现象,当今非常前卫的艺术家群体对黄宾虹有特别浓厚的兴趣。最近读到一篇画《绿狗》出名的画家周春芽的访谈,其中提到,周春芽一度对黄宾虹特别关注。这就是一例。“艺术长沙”的策展人谭国斌先生对黄宾虹的这一属性也有类似的思索。这是值得研究并关注的。

曾经傅雷审定的《宾虹书简》

民国时期,似乎很多人都把黄宾虹当作美术史论家,或者认为他是在传统美术当中讨生活的那一类人。