那时我们有梦

关于文学

关于爱情

关于穿越世界的旅行

如今,我们早睡早起

保温杯碰在一块

都是新泡的枸杞/胎菊

……

鼓手赵明义的保温杯火了。

火的程度,不亚于二十年前的一场黑豹live。

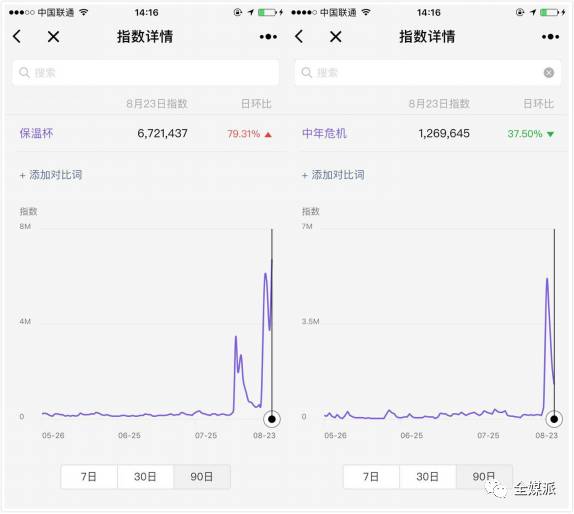

“保温杯”微博指数

从网友的围观戏仿,到公号的组团蹭热点,再到专业媒体花式解读几番跟进,“保温杯”被瞬间符号化,成为名副其实的流量漩涡。

综观近期多篇爆文,似乎都带着些许“丧”的气质,焦虑会是爆款文的母胎吗?本期全媒派(ID:quanmeipai)从传播路径入手,解析一场场意外走红背后的社交迷因。

一个保温杯的意外走红

传播链条中,谁在设置议程?

保温杯作为一则话题的走红,本质上是一个符号化的过程。

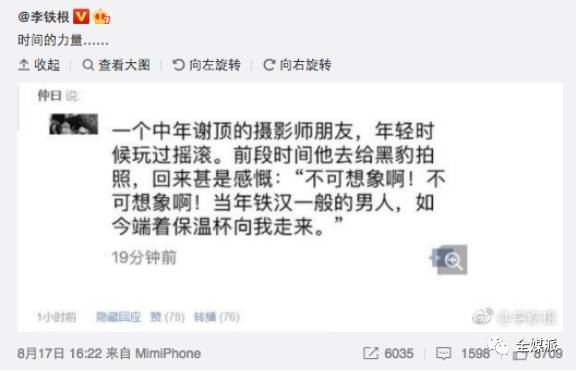

8月17日下午

,网友李铁根的一条微博感叹黑豹成员:当年铁汉一般的男人,如今端着保温杯向我走来。文字画面感强烈,在加上黑豹三十周年的背景,

很快触动社交网络话题阀

。

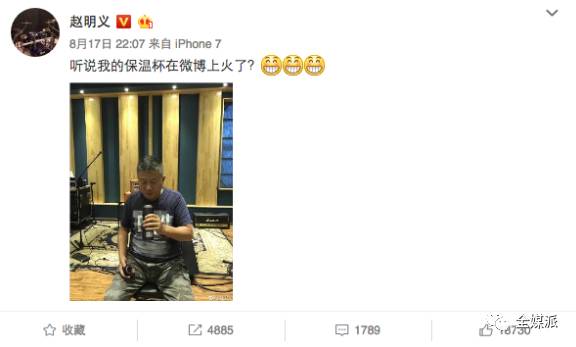

随着转发增多,

17日晚间

,黑豹鼓手赵明义本人发声:“听说我的保温杯在微博上火了”。内容得到本尊证实,

传播开始进入第二个节点——网友围绕黑豹作品及保温杯的戏仿式狂欢

。

最开始的戏谑集中在“江南大野花”、“我的朋友是个呆B”等段子手改写歌词:“你不必多说,你自己清楚,你的杯里到底放了什么~”

随后经由“来去之间”、刘春等大V转发,在加上当事人的积极参与,戏仿的外延开始扩大到同款保温杯,到文学作品再创作,到中年形象调侃,到养生产品关联……带了一波内容节奏。

8月19日,经历了一轮社交预热之后,在专业媒体和公号大V的跟进之下,“保温杯”开始了正式的符号化过程。并产生了一系列的10w+文章:

截止到8月23日,“保温杯”与“中年危机”之间已经建立了强关联

,这从微信指数惊人的波动曲线上就可见一斑。

纵观整个传播链条,可以看到的是,

在保温杯的符号化过程中,社交网络起着预热和发酵的作用,而真正的议程设置来自媒体和大V的选题解构。

其实赵明义本人也曾解释过:“我二十年前就开始用保温杯了。”可见,从“保温杯”到“中年危机”的关联也并不那么顺理成章。

但在强大的议题设置和社交讨论中,即便是当事人的声音,也不免遭遇沉默的螺旋。

爆款文流量版图透视

谁在指挥注意力?

近一个月出了不少爆款文章,每一篇都自带热点体质,推出几分钟便长成流量引擎,引发广泛社会讨论。

呼啸的流量是如何在不同媒体平台生发的?又各自呈现怎样的特点?

我们不妨解剖下最近的两篇刷屏文。

“假装在生活”:反驳文成流量生发点

如果说“保温杯”的走红,是话题外延逐步缩小,最后聚焦在一个点的过程,那么《北京,有2000万人假装在生活》则完全相反,它从一开始,话题点就非常明确。

7月23日,自媒体作者张五毛发布文章,随机引发病毒效应,截止到7月24日下午文章删除,共累计700w+的阅读量。有趣的是,在这场爆文引发的话题讨论中,

反驳文成为最大的流量生发点

。

资深人士评价:“这篇文章很可能创造了一个记录,反驳文中10w+最多的。”我们来看几个代表性的例子:

《北京,有2000万人在勇敢生活》10w+

《这位张先生,你又不是北京孩子装什么大尾巴狼》10w+

《北京,有2000万人等着你丫的道歉!》10w+

话题蔓延至微博,再到专业媒体跟进,反驳文的趋势然明显。

微博发酵:

7.24 人民日报官方微博 《北京,有2000万人真实在生活》

7.26 央视新闻微博 《世界不会辜负任何一个努力的人》

7.27 新京报 微博 视频《你在北京有生活吗?》

媒体跟进:

7.27 人民日报《不是假生活,恰是新生活》

7.29 经济观察网《专访作者:我道歉!》

7.31 中国城市报《北京的2000万人,是不是在假装生活》

985/211话题:媒体文章的社交第二春

除了自媒体人,近期还有一则发端于媒体平台的爆款文——《上了985、211才知道,读书无用论都是骗人的》该文最先在网易新闻谈心社刊发,随后被思想聚焦、人民日报、中国青年报、清南师兄、意林等媒体的微信端转载,每篇阅读量都在10w+。

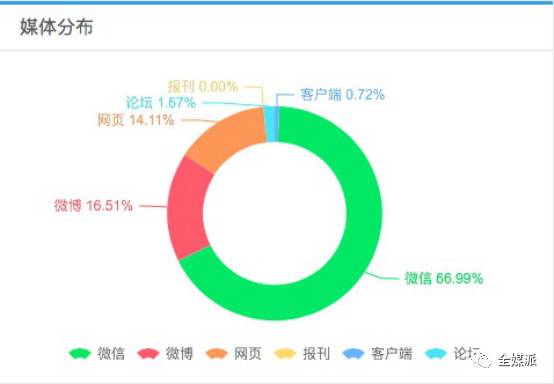

如果对本文的流量分布地图做个可视化,我们可以发现,文章虽然首发于客户端,

但在话题发酵过程中,朋友圈起到了决定性的作用

。

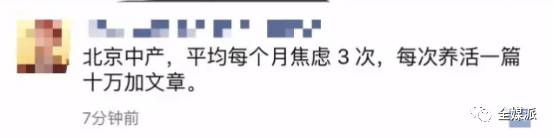

总结来看,从《北京,有2000万人假装在生活》再到《月薪三万,还撑不起孩子的暑假》,再到“保温杯与中年危机”,

无一不在摩擦中产阶级的焦虑点

。从城市归属,到对阶层下滑的恐惧,再到可能被新主流文化边缘化的担忧,有人戏称:“北京中产,平均每个月焦虑3次,每次养活一篇10w+文章。”

传播迷因解析

焦虑文何以刷屏?

迷因(Meme)由进化生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)于1976年首次引入。来自希腊语“mimema”(意为“仿效”)。

道金斯将迷因描述为一种文化传播的形式,这是人们互相交流社会记忆和文化观念的一种方式,它像感冒病毒一样,会通过社交媒体在人与人之间流动

。近期最典型的例子莫过于《我们是谁》表情包的刷屏。

焦虑迷因的真面目

戏谑的焦虑在传播过程中是否也在扮演着迷因的角色?我们对发布与《北京,有2000万人假装在生活》有关内容的200个公众号进行关键词可视化,得到下图: