今天,《情绪》一书简体中文版正式上市了。作者是世界知名神经科学家、心理学家莎·费德曼·巴瑞特(Lisa Feldman Barrett)教授。巴瑞特教授是美国艺术与科学学院院士,加拿大皇家学会院士,也是美国心理科学协会主席与 TED 演讲者。

这是一本远超预期的杰作。作者带着我们步入一个情绪 2.0 新时代。

目前,我们关于情绪的理解,深受达尔文影响,包括平克、达马西奥等杰出认知科学家在内,无不将情绪看作进化影响产物。

也许

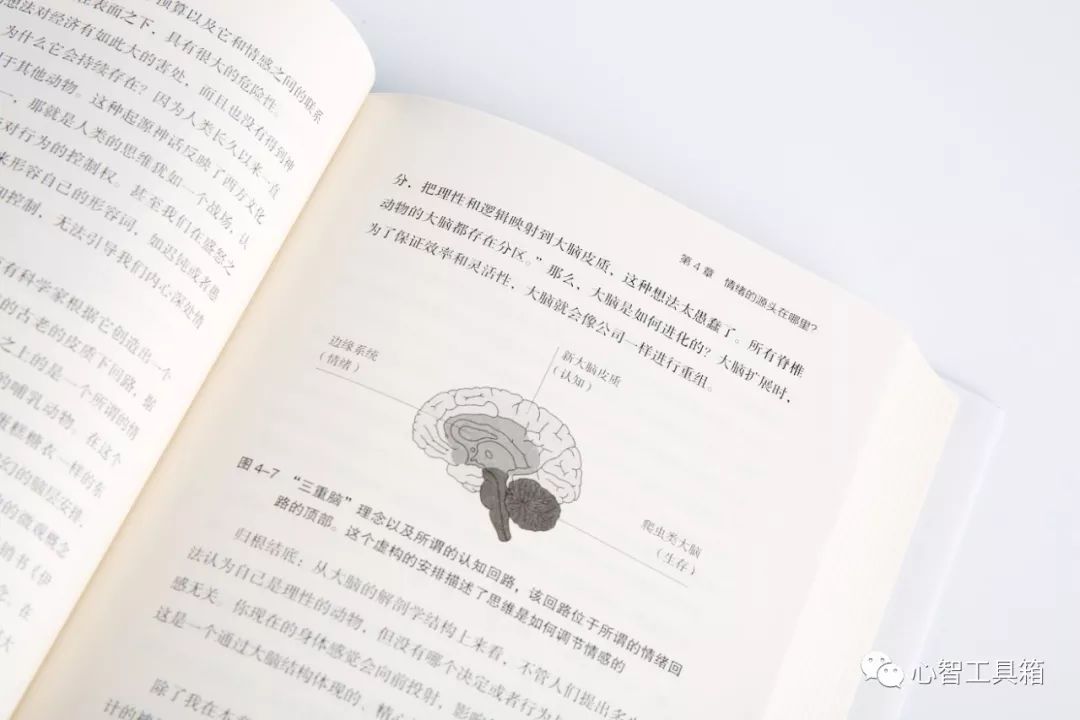

,你听说过这类说法,人性是“理性”和“兽性”相互博弈;情绪好比大象,控制情绪好比骑象人;因为进化的不同,因此,我们的大脑会复现人类演化的历史,最终在大脑中呈现为爬虫脑、哺乳脑和皮质脑三重脑,情绪控制不当往往在于三重脑失调。

然而,巴瑞特教授用数十年如一日的研究以及众多同行证据,证明它们统统错了。

如何理解情绪的本质?成为情绪专家?是时候升级你大脑中关于情绪的认知了——这就是作者原创的情绪建构论。

知名心理学家,哈佛教授吉尔伯特将此书称之为:达尔文之后最重要的情绪理论。名副其实。

这本书更令我兴奋的是,包括但不限于巴瑞特教授,

我们在见证认知科学的大转向:从本质主义到操作主义;从小实验到大理论;从粗陋进化论到复杂科学论。

21 世纪,我们终究将对人性理解更深刻。

以下,是我为简体版写的推荐序正文。

二十年前,我在一所大学的心理系就读本科时,恰逢心理学家郭德俊先生退休后,被学校返聘,担任情绪心理学课程导师。她生于 20 世纪 30 年代,与其丈夫同为知名心理学家,在学术界德高望重,被后辈们尊称为“先生”。郭老师有大师风范,授课举重若轻,深深吸引了我们这些年轻学子。

郭老师授课与国外同步,那时,莉莎·费德曼·巴瑞特(Lisa Feldman Barrett)教授主编的《情绪手册》(Handbook of Emotions)第二版出版不久,郭老师即将其引入,让大家翻译。我认领的是第一章——“情绪与认知的哲学基础”。

《情绪手册》是情绪科学领域研究的经典读物,从 1993 年的第一版到 2016 年的第四版,见证了情绪研究的突飞猛进。遗憾的是,它是一本大部头的学术著作。幸运的是,

巴瑞特教授撰写本书,用通俗的笔法,向各位读者介绍情绪科学研究领域的重大突破:情绪建构论。

而她,正是该理论的创立者。

传统情绪观

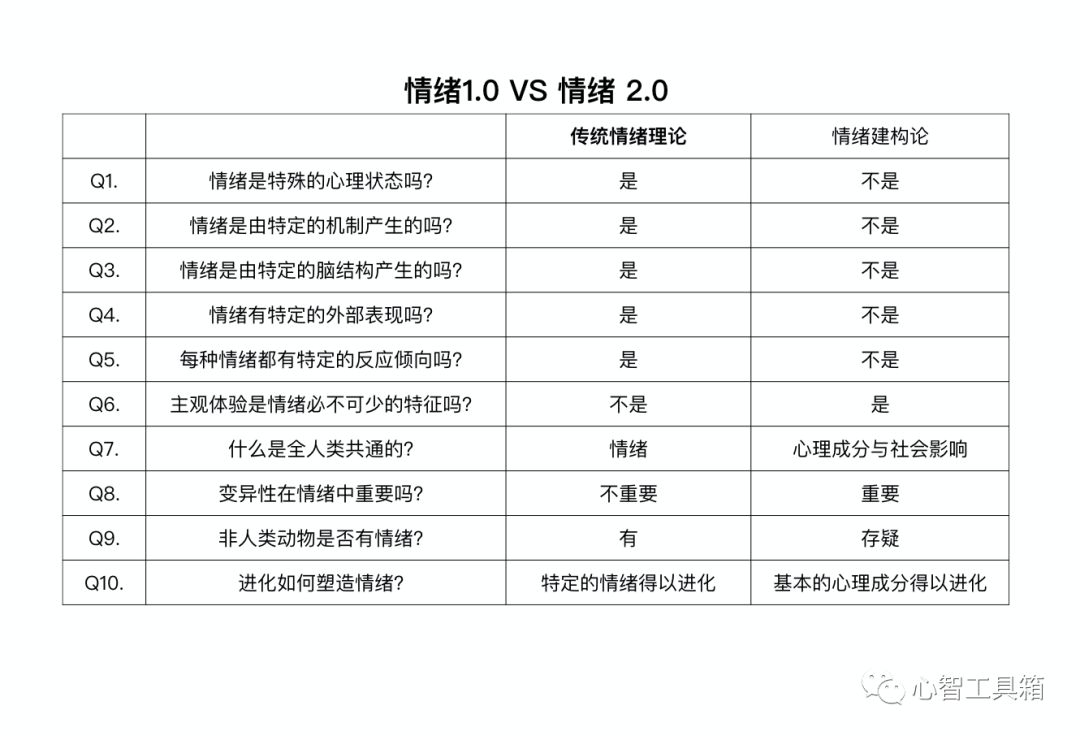

如果说传统情绪理论是“情绪 1.0”,那么,情绪建构论正是“情绪 2.0”。

两者之间有何区别?请尝试完成以下题目。不要翻阅任何参考资料,快速回答。

-

Q1. 情绪是一种独特的心理状态吗?

-

Q2. 情绪是由特定的机制产生的吗?

-

Q3. 情绪是由特定的脑结构产生的吗?

-

Q4. 每种情绪都有独特的表现,比如面部、声音、身体状态吗?

-

Q5. 每种情绪都会有其独特的反应倾向吗?

-

Q6. 主观体验是情绪必不可少的特征吗?

-

Q7. 情绪是全人类共通的吗?比如不同种族都拥有某些普遍情绪?

-

Q8. 情绪的变异重要吗?

-

Q9. 非人类动物是否有情绪?

-

Q10. 因为进化的不同,因此,我们的大脑会复现人类演化的历史,最终在大脑中呈现为爬虫脑、哺乳脑和皮质脑三重脑?

如果你是心理学家保罗·艾克曼的粉丝,看过美剧《别对我撒谎》,你在 Q1、Q2 上会回答“是”。如果你是神经科学家安东尼奥•达马西奥的粉丝,读过《笛卡儿的错误》,那么你会学到一个名词:躯体标记论,在 Q3 上会回答“是”。如果你是情绪识别爱好者,你会在 Q4、Q5上 回答“是”。如果你是斯蒂芬·平克的粉丝,深受《语言本能》影响,那么,你会在 Q7 上回答“是”。如果你是小动物关爱协会成员,你会认为动物也有情绪,在 Q9 上回答“是”。

如果你爱读商业畅销书,你准会接触到三重脑这些内容,在 Q10 上回答是。

反之,你会认为主观体验并非情绪必不可少的特征,我们能客观地识别出某种情绪;你也会认为情绪的变异不重要,所有人的情绪都是一样的,白日放歌须纵酒,悲欢离合总无情。

但是,巴瑞特教授却告诉你,这些观点统统都是错误的。

她将这些错误的但构成流行文化与心理学教材的理论称之为“传统情绪观”:

传统情绪观表现形式多样,已存在了数千年,最早的代表人物包括柏拉图、希波克拉底、亚里士多德、勒内·笛卡儿、西格蒙德·弗洛伊德和查尔斯·达尔文,以及佛教圣僧。当今,一些著名思想家,如斯蒂芬·平克、保罗·艾克曼,他们对情绪的阐述都源于这种传统情绪观。

几乎每本大学心理学入门书籍中都可以发现传统情绪观,绝大多数讨论情绪的杂志或者报刊文章也多以这种观点为本。在全美所有的幼儿园里,都张贴着带有微笑、伤心以及生气等面部表情的海报,这些面部表情全球通用,人们可以通过它们判断他人的情绪变化。……

传统情绪观深深扎根于我们的文化中。电视剧《别对我说谎》也据此提出了假设:你的心率或者面部动作会暴露你的内心情感。儿童教育节目《芝麻街》告诉孩子们,情绪是我们内心独特的属性,它们可以通过面部表情和肢体语言表达出来,就像皮克斯动画工作室出品的电影《头脑特工队》里描述的那样。

情绪建构论

巴瑞特教授的情绪建构论与传统情绪理论究竟有何不同?

2011 年,她与斯坦福大学科学家詹姆斯·格罗斯(James J. Gross)在《情绪评论》上合作发表了一篇论文。在文中,两人沿着上述问题,将情绪理论整理成一个光谱。

他们发现,情绪科学家采取了四种典型的取向:基本情绪论,情绪评价论,心理建构论,社会建构论。

基本情绪论,以艾克曼为代表;情绪评价论,以理查德·拉扎勒斯(Lazarus)为代表;心理建构论,以巴瑞特与詹姆斯·拉塞尔(James A. Russell)为代表;社会建构论,以巴塔·梅斯基塔(Mesquita)和布莱恩·帕金森(Parkinson)为代表。

我们拿恐惧情绪举一个例子。有三个人走在郊外,走在最前面的男生突然发现路中间有一条蛇。蛇的形象经过视网膜-视神经-视皮层的传输,出现在他的脑海中。

此时,他大脑中的情绪是怎样形成的?

-

基本情绪论:

脑干负责产生恐惧,皮层负责调节脑干产生的情绪,具有情绪的决定权。情绪产生和调节是两个独立的过程。

-

情绪评价论:

脑干和皮层的责任界限开始模糊,它们对男生脑中的恐惧情绪都有相对平等的发言权,互相投射,共同决定情绪的最终状态。

-

心理建构论:

恐惧情绪产生是一个由分布式的不同脑区多次建构的心理过程。男生的认知会对情绪进行加工,比如男生如果是一个动物专家,他能识别出这是一种没有毒性的蛇,那么他可能会表现得很平静。

-

社会建构论:

情绪受社会因素制约,是一种自我调节的行为倾向。“如果我表现得很害怕,是不是会被朋友嘲笑啊,所以我一定要淡定。” 于是,这个在意朋友评价的男孩会表现得情绪平静。

巴瑞特教授在此书中,博采众家之长,将基本情绪论、情绪评价论称之为传统情绪理论;而将心理建构论、社会建构理论以及近些年发展的神经建构论称之为情绪建构论。我们会发现,传统情绪理论与情绪建构论截然不同。如下图所示:

什么是情绪?情绪如何产生?

情绪不是进化而来的,而是大脑构建出的体验。

人类大脑好比一位厨师,不断地将各种原料,如触觉的、嗅觉的这些感觉输入,与头脑中已有的知识混合在一起,最终形成概念。大脑得先理解情绪概念,才能构建出情绪实例。就像巴瑞特教授所言,

在每个清醒时刻,你的大脑都会根据过往的体验形成概念,从而指导你的行动,赋予你的感觉以意义。当涉及的概念是情绪概念时,你的大脑就会构建情绪的实例。

在构建情绪时,大脑依据的原料并非只来自特定大脑区域,而是来自大脑网络的协同。

巴瑞特教授的突出贡献是发现了内感受大脑网络对情绪生成的重要性。

什么是内感受?你的任何身体运动,都伴随着体内运动。甚至当你处于睡眠中,你的体内运动依然在不断进行。那些体内运动产生的感觉,巴瑞特教授将其称之为内感受。当你看到蛇,你会血压上升、心跳加速。你的大脑对血压、心跳的感受,就是一种内感受。

内感受网络存在一些非常重要的网络。其中一组被称之为“身体预算分配区域”,它是指我们加快心跳、放缓血压这些对身体内部的操作,主要由大脑凸显网络与大脑默认模式网络构成;另一组被称之为初级内感受皮质,即后脑岛。