省会中心城市是区域经济发展的动力源,也是构成区域竞争力的核心要素。

按理说,各省会城市汇聚了全省最优质的资源,基本上代表了该省生产力发展的最高水平,是全省的“长子”。

根据第一财经的统计数据,可以发现有一些省会城市在省内并非处于“一家独大”的绝对强势地位。

经济首位度,一定程度上反映该地区的城市规模结构和人口集中程度(经济首位度=该城市GDP总量/全省GDP总量)。省会经济首位度越高,说明该城市在这个地区的经济实力、地位越高。反之,亦然。

图源:第一财经

从2019年中国各省会城市GDP首位度的最后几名来看,以济南、南京为代表的七八个城市,相比其他省会在全省的地位,稍显弱势。并且,除了呼和浩特和南宁,

其他几个首位度靠后的省份,都面临着一个同样的挑战,那就是省内强势“兄弟”城市的奋力追赶。

关于各省“头把交椅”的争夺,一直以来都是众人津津乐道的话题,而本文则基于高等教育的视角,来看看“弱省会”和“强地方”在高校上的PK。

不少人提到福建,第一印象是花园城市厦门;

提到广东,深圳是离不开的话题;

提到江苏,总有最强地级市苏州的身影

;

提到山东,马上想到沿海重镇青岛。福州、广州、南京、济南这些位于东部及沿海发达省份的省会,不仅GDP总量并不是全省第一,在高教方面更多多少少都受到了来自省内“强第二”的压制。

2019年福州的GDP位于福建省第2,全国第22,然而全省的唯一一所一流大学并不在福州,而是在GDP总量并不大的厦门。主要原因还得追溯到厦门因为得益于得天独厚的沿海地理优势,成为历史上全国重点的华侨之乡,中国近代教育史上第一所华侨创办的大学——厦门大学就是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办。改革开放后,厦门更是发展为重要的通商口岸、经济特区。

从两地的本科高校数量来看,福州的高教规模较大;但从两地的顶尖学科数量来看,厦门还是更具有学科优势。

虽然由于厦门体量较小导致GDP总量不高,可在人均可支配收入上厦门还是超过了福州。这些年福州已经大跨步飞速发展,可或许是因为全国闻名的厦大和厦门美景所带来的光环,厦门的名声远远大于省会福州,甚至还有不少人误以为福建的省会是厦门。

新浪视频截图

福州就这样处在一个不上不下的尴尬位置。

比经济,离全省GDP总量第一的泉州还差一口气;比高教和知名度,拼不过厦门。

2019年广州的GDP总量和人均可支配收入和深圳胶着。目前广州共有37所本科高校、2所一流大学、3所一流学科高校,而深圳仅有5所本科高校且并无“双一流”高校。

在高教上广州看上去似乎具有压倒性优势,然而这并不代表着广州就此坐稳“广东高教第一城”。

深圳本土的深圳大学和南方科技大学,近年来都飞速崛起。此外还有深圳海洋大学、深圳音乐学院、深圳师范大学、深圳创新创意设计学院等等正在紧锣密鼓地筹建中…

引进海内外名校的研究生院或研究院,是深圳最大的“杀手锏”。从2000年起,深圳开始与北大、清华、哈工大等国内名校合作,建立研究生院,此后中山大学(深圳)、暨南大学深圳旅游学院等纷纷落户。此外还有上海交通大学深圳研究院、厦门大学深圳研究院等一众名校的分支机构。

深圳还引进了众多海外名校,除了已有的香港中文大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学,目前已与牛津大学、剑桥大学、耶鲁大学及加州大学-伯克利等多所大学洽谈了合作事宜。

在短短40年里,深圳就做到将如此之多的海内外顶级高教资源汇聚于一身。

广州,正面对着这样一座“年纪轻轻”,却有着磅礴野心的城市。

传统“高教强市”南京,可能是全国最难服众的“带头大哥”,除了“散装江苏”本身的文化,很大程度上是因为旁边这座地级市中的“战斗机”——苏州。

南京拥有2个一流大学及10个一流学科,其中南京大学更是“华五高校”成员之一,“双一流”高校数量仅次于北上,是当之无愧的“科教大城”。

从当前的情况来看,苏州只有苏州大学这一所“双一流”高校。虽然近年来学校取得了突飞猛进的进步,被称为“全国进步最快的高校”。在2020软科中国大学排名中苏大位于第38,在地方高校中一马当先。

但要是从整体规模来看,苏州和南京,眼下似乎难以抗衡。

但如果往后看个二三十年呢?

苏州和深圳一样,也引进了多所海内外知名高校,牛津大学、加州大学洛杉矶分校、新加坡国立大学、莫纳什大学等国际顶尖名校都在苏州有所布局。

图源:洛加大苏研院官网

并且苏州与各高校的合作模式更加深入。中国人民大学、南京大学、西北工业大学、杜克大学、利物浦大学等高校均在苏州设立分校区或合作办学,把“本硕博完整的高等教育培养体系”都带到了苏州,算是真正意义上的在苏州“扎根”。

苏州被定位为国家高新技术产业基地、长三角重要中心城市之一,拥有14个国家级开发区,其中有9家国家级经济技术开发区,上海也就仅有6个。在2018年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果中,苏州工业园区位列第一。这在地级市中是绝无仅有的。

经济,则是南京在这场竞争中最大的短板。或许是由于苏州与上海相邻,经济投资由全国经济中心上海向辐射周边,

在过去10年里,苏州的经济发展都将南京远远地甩在了身后。

2019年苏州的人均可支配收入超出南京4000余元,GDP总量高出南京多达5205亿元。

南京和苏州的Battle,不仅体现在GDP总量上,更是成了盖在江苏省人民脑海里的思想钢印。江苏省,人送外号“大内斗省”,

以“苏锡常镇”为代表的苏南地区,则是站在鄙视链的顶端。

因此也难怪苏州有这个底气和魄力,大力发展自己的高等教育。

山东省会济南的经济首位度是所有省会中垫底,在经济发展上被山东GDP第一的青岛抢尽了风头。高教上,亦是如此。

济南的高校的确比青岛多,可如果比“双一流”高校数,虽然2020软科中国大学排名中山东省排名最高的山东大学在济南,但青岛不仅有一流大学中国海洋大学,还有一流学科中国石油大学(华东),在数量上更胜一筹;

济南也是全国唯一一个,双一流高校数少于本省其他城市的省会城市。

比顶尖学科数量,在第四轮全国学科评估中,济南高校仅有一个A+学科,而青岛高校共有4个A+学科。

近几年,青岛更是引进了不少外部“双一流”高校的优质资源,

如复旦大学青岛研究院、西安交通大学青岛研究院、北京航空航天大学青岛研究院、对外经济贸易大学青岛国际校区、中央美术学院青岛校区等等。就连大本营在济南的山东大学,也布局了青岛校区。

图源:山东大学(青岛)官网

通过观察这四组城市对比,可以说,东部发达省份基本不存在“一家独大”的情况,省内强市林立,

并不是福州、广州、南京、济南这些省会城市弱,而是隔壁邻居“老二”实在太强,才遮掩了省会的光芒

。

石家庄和郑州,这两座“新贵”省会城市,更是面临着争议颇多的尴尬处境。

石家庄,头顶着北京和天津这两座世界级大都市,可不仅没有一流大学,甚至是全国唯一一个当地没有“双一流”高校的省会。

石家庄不仅和其他省会比起来没有实力,即便是在河北省内也很难得到其他兄弟城市的认可。

论经济发展,离老工业基地唐山还有距离,GDP首位度仅有16.55%;论高教资源,2020软科中国大学排名中河北省排名最高的高校燕山大学位于秦皇岛,省内又一“领头羊”高校河北大学及“双一流”高校华北电力大学分校区均位于保定。虽然GDP总量、人均可支配收入、高教规模上石家庄都优于保定,可知乎上也时不时出现“保定是不是比石家庄更能被称之为河北省的高等教育中心”等讨论。

知乎截图

这一点上,其实河北省飘忽不定的省会选址需要背一部分锅。

全国所有省份中,可能没有一个省像河北这样频繁地变更驻地。从1913年至1969年的短短50多年时间内,河北省会搬迁就有11次之多。

《河北省会变迁记》一文的作者总结道,新中国以来,河北省会是时而保定又天津,天津又保定,保定又石家庄。1966年天津直辖,省会由天津搬至保定,1968年又迁至石家庄。1970年河北大学由天津迁往保定,而不是省会石家庄,大概率是认为省会在石家庄只是暂时,最后还是会回到保定。然而没想到1971年当河北省再次申请迁省会至保定时被驳回,中央明确批示“河北省会不要再迁”,这场省会之争才落下帷幕。

图源:河北大学官网

而河北大学在此次迁校中损失惨重,原有的71个实验室减少到51个。然而到了保定后,省会宝座已“花落”石家庄。这次河北大学实在跟不上脚步,于是就留在了保定。

而石家庄自1968年坐实省会身份后,至今也仅有52年,尽管如今已发展成了“国际庄”,

在高教实力和号召力上依旧任重道远。

同样面临着被质疑“作为省会不够格”的郑州,恐怕是最尴尬的。1954年河南省政府由开封迁往郑州,郑州成为河南省省会。

2019年郑州的GDP总量上万亿,冲到了全国第15名,可是在名气上总比临近的GDP总量仅有2000多亿的开封差一些。

虽然

眼下开封的经济发展

无法和郑州相抗衡

,可人家的历史

文化

和知名度

,一点也不差

。

知乎上“为什么河南省会是郑州,不是历史名城开封或洛阳”的问题底下,也引起了不少热议。

知乎截图

郑州之所以能成为省会,并非空穴来风。

从地理位置上看,郑州位于河南中部,不仅沟通河南东西,更是中国东西南北交流的交通要道。陇海、京广铁路这两大全国重要的干线在郑州形成十字交汇,此外有多条国道、省道、高速路横穿郑州,使得郑州成为中国最为重要的交通枢纽之一,给了郑州经济腾飞的力量。

这一点上,将洛阳作为中心城市就存在一个弊端:它距离富庶的江南距离稍远。相比郑州,洛阳获得南方的财力支持需要更多的转运成本。

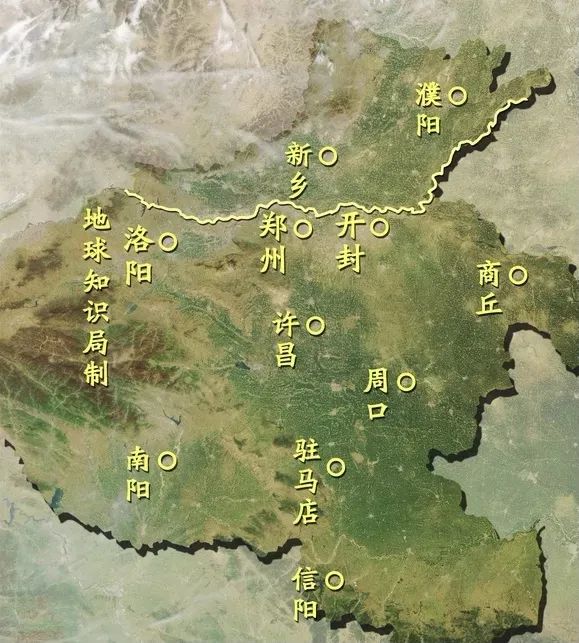

河南地图(图源:公众号“地球知识局”)

从地质结构上来看,开封身处黄泛区,土质松软。张之洞在《清史稿 交通志》中记载了设计京汉铁路路线的诸多考虑,其中就提到京汉铁路绕过开封的一大原因是“德济一路,黄河岸阔沙松,工费太钜”。

开封和洛阳确实是显赫的历史文化古都,开封也拥有河南另一所“双一流”河南大学,然而

单靠历史文化地位不足以成为省会

,在交通优势上郑州赢了一局。这座被称为“火车拉来的城市”成为“河南第一城”的短短66年时间里,已经迎来了新一轮的发展。如今无论是在经济发展还是高教上,开封、洛阳都不能再跟郑州同日而语。

但相比其他省会城市,郑州仍面临着高教规模不大、一流高校不足、科研实力较弱、高级人才短缺等诸多问题。截至2020年6月30日,郑州共有26所本科院校以及全省唯一的一流大学郑州大学。然而教育部的统计数字显示,2020年全国高考报名人数1071万,其中河南省考生有115.8万,全国有十分之一的考生来自河南省。

作为省会,郑州的高等教育资源现状与全省的高教需求不相匹配是目前郑州高教发展的难题之一。

省会如果在经济和高教发展上不能充分发挥引领作用,省域的竞争力会随之受到影响,在重大国家战略的竞争中也会存在短板。那这些省会城市该如何破局,找到适合自己的发展路径?

对于一些本身经济体量还不够大的省份,先集中力量发展省会高教实力是当下最务实的选择。

近期石家庄的高校获得了来自政府的大力扶持。2020年2月26日,科技部发布了《科技部 河北省人民政府关于批准建设省部共建交通工程结构力学行为与系统安全、华北作物改良与调控国家重点实验室的通知》,

石家庄铁道大学

获批成为省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室的依托单位。

河北师范大学

也获市政府支持建设成为一流大学。2020年7月,省委常委、市委书记邢国辉表示,将全力支持河北师范大学事业发展,助力学校进一步提升办学水平和层次。

在政府的支持下,这些高校或许会提拔为石家庄的第一个“双一流”。

对于位于东部发达省份的省会来说,尽管省内“遍地开花”属于正常现象,但在高教发展上仍不可掉以轻心,继续做大做强省会依旧有着重要意义。

即使高教实力强如南京,在面对“弱省会”焦虑时,也选择着力提高城市创新能力,利用丰富的高教资源和人才储备这笔宝贵的“财富”来推进创新名城建设。2018年初,南京市委书记张敬华在讲话中再一次强调“创新”:“创新是发展的第一动力,也是南京的唯一选择。” 南京日报也发文报道:“从创新态势来看,全国地区之间、城市之间呈现出你追我赶的白热化竞争态势。南京如果不高点定位、下决心打造创新名城,必将在创新大局中受挤压,被边缘化,沦为一座平庸的城市。”

2019年南京市创新名城建设推进大会(图源:凤凰网江苏)

福州则选择引进外部一流大学资源。2019年5月20日,福州市长乐区发展和改革局发布《关于天津大学福州校区项目建议书的批复》。天津大学福州校区项目工程投资匡算约60亿!2020年6月23日,福州市教育局回复网友时表示,天津大学福州校区总规划面积为2010亩,拟分六期进行建设,按照规划建成后,全部建成后可容纳学生15000人。天津大学落户福州,相信能为福州的高教实力带来提升。

图源:福州市长乐区人民政府网

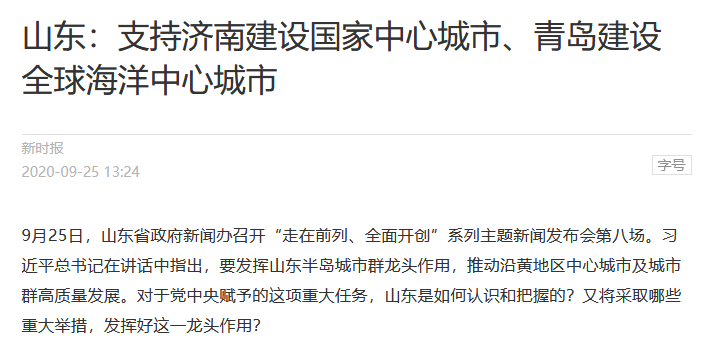

济南的发展更是获得了来自省政府的重视。2020年9月25日,在山东省召开的一场新闻发布会上,指出

“支持济南建设国家中心城市”

。2020年8月19日,国家健康医疗大数据研究院在山东大学成立,接着10月28日,由山大牵头的山东国家应用数学中心正式揭牌。目前,济南市正在与中科院空天院积极磋商,计划合作创办中国空天信息工程大学。

澎湃新闻截图

让省会在高等教育领域不断实现突破,形成和“兄弟城市”亦敌亦友的良性竞争,从而推动全省快速发展。

近年来出现了不少群众对于“省会吸血”的批评声。如果省会集中了所有的高教资源发展,但是对于省内其他城市的带动作用小,由此就会产生极化效应,省会与其他地市之间的差距越拉越大,导致整个省内出现高教资源不均衡。除了省会以外,往往全省找不到另一个在高教上稍有影响力和知名度的城市。

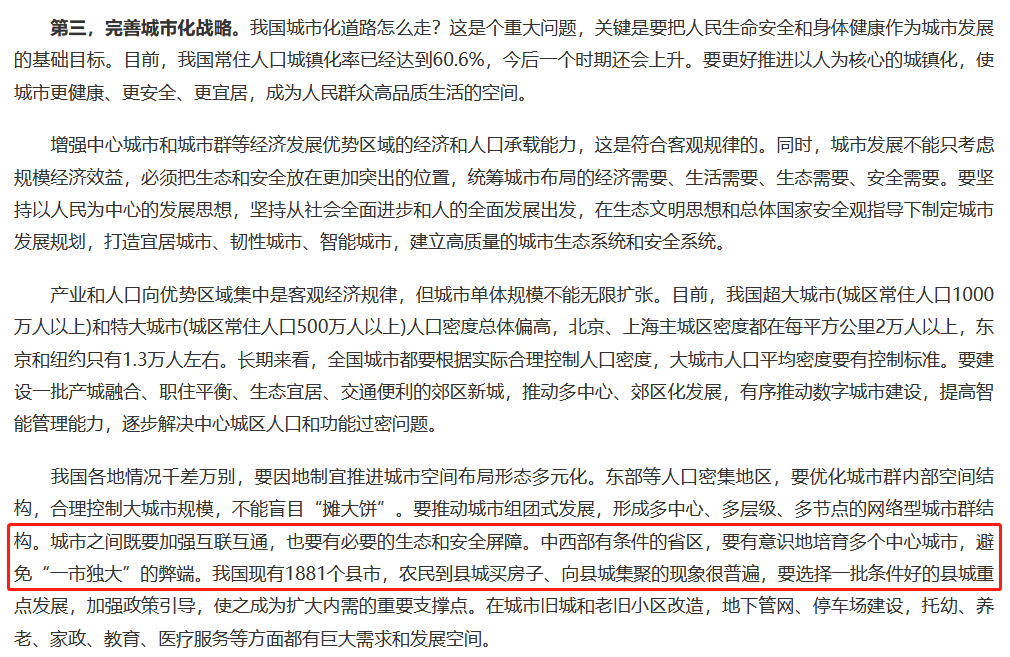

2019年末,《求是》杂志刊发高层重磅文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。在“完善城市化战略”一章中,文章指出:

东部等人口密集区不能盲目“摊大饼”,要推动城市组团式发展,形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群结构;中西部有条件的省区,要有意识地培育多个中心城市,避免“一市独大”的弊端。

来源:《求是》

避免“一市独大”,尽快培养出一批省域副中心城市,作为省会城市与一般城市之间的城市,给予资源倾斜,带动周边区域高教的发展,也是打造“高教强省”的重要支撑点。

如何在“强省会”和“多中心”之间取得平衡,无疑是每个省会乃至每个省面临的一大考验。