摄影|

张博原

撰文|

轻舟

编辑|美里

周安

出品|腾讯新闻

谷雨

工作室

当张博原一头扎回新疆,像孩童扎进母亲的怀抱,又像是学成归来的年轻人,想用见识过世界的头脑和身体回报点儿什么。用本地人的话说,他“一哈子就老实了”。

那时,他在英国学习摄影,已经能拍那种看起来很厉害的照片,但到了新疆,拍片似乎只需用到本能。

他驾车在河边闲逛,走到一片村落,决定下车转转。转着转着,他转进了一家维吾尔人的餐馆。和许多当地人开的餐馆一样,客人一进门,先看见灶台,再往里,才是用餐的地方。

面粉和着水,黏糊糊的面疙瘩经过和面、揉面、醒面,在老汉手里变成又筋又韧又细的几十根面条,经沸水一煮,冷水一过,拌上羊肉、辣皮子、西红柿、白菜和各种时令蔬菜炒成的配菜,就成了新疆人一辈子也离不开的面食——拉条子。

“我一辈子都离不开拌面、牛肉面、抓饭、烤肉。太香了。”对于出生在乌鲁木齐的张博原,这些新疆食物是自身最重要的能量来源。不管走到哪儿,他都要找到它们。身在北京,他能告诉你哪个摊子的羊肉最接近新疆味道,哪个馆子能吃到和田的油包肝。

每年秋季,就是新疆人把新鲜的红辣椒晒成辣皮子的时节,从库尔勒的博湖县到焉耆县,用不着别人提醒,张博原知道该走国道。道路两旁,晒好的辣皮子会摊在炽烈的阳光下。农人用的还是最简单的工具,一把钉耙,扬着尘土,把它们拢成长龙,码在干燥的土地上。没有辣皮子,新疆人的大盘鸡和拉条子就不能成立。

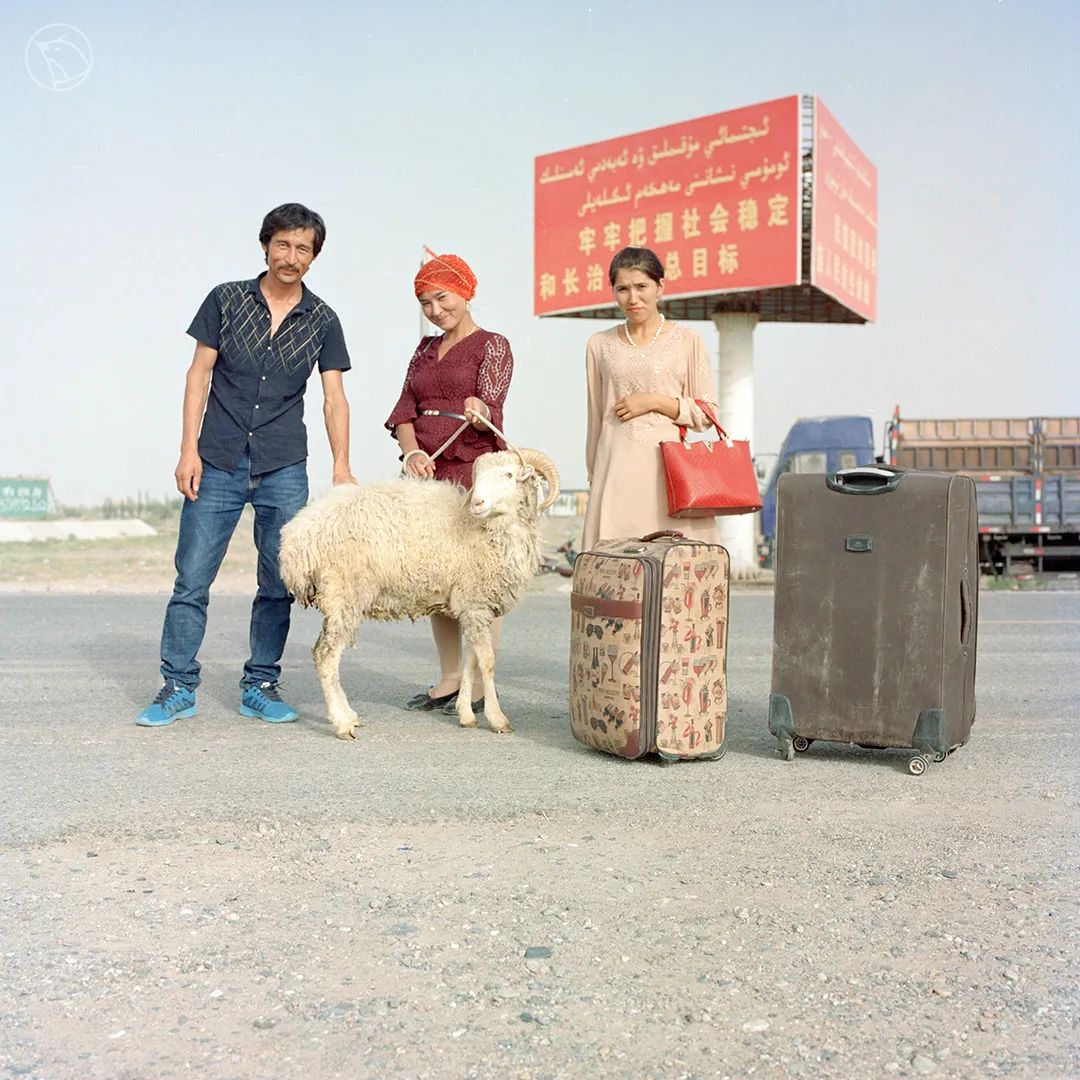

张博原也爱羊。准确地说,作为新疆的城里人,他爱的是鲜香的羊肉。古尔邦节前一天,他从和田出发,想赶在节日那天到喀什拍萨满舞。车开到莎车县附近,余光瞟到了路边的一只羊。他没停。等车开出去几百米,心里一紧,他又掉了头。

赶回家过节的辛苦人,带着两个大行李箱,男人手臂上暴着筋,人也单薄,脸上是长年辛苦留下的痕迹。女人们穿得比平日更喜庆。他们也许是朋友,也许是家人,也许是路上相遇的陌生人。那不重要,重要的是,他们带了一只羊。

在新疆,大概只有维吾尔人或者哈萨克人,才会带一整只活羊回家过节。有车的家庭把羊塞进后备箱,没车的人就带着它搭公交车。不管是用什么方式回家,带上一只羊,就是一年辛苦的回报,人就有一种单纯的快乐。

张博原回忆起儿时的节日,他住的家属院里总会有人家把羊拴在楼下,用来庆祝节日。但在羊来到城市前,人与羊的关系要更复杂些,转场的时候,牧羊的小伙儿常把走不动的、掉队的小羊抱在怀里。靠近羊群,你冲它们“咩”一声,它们也会以“咩”回报。它敢于与你对视,留下一个平静的正脸。

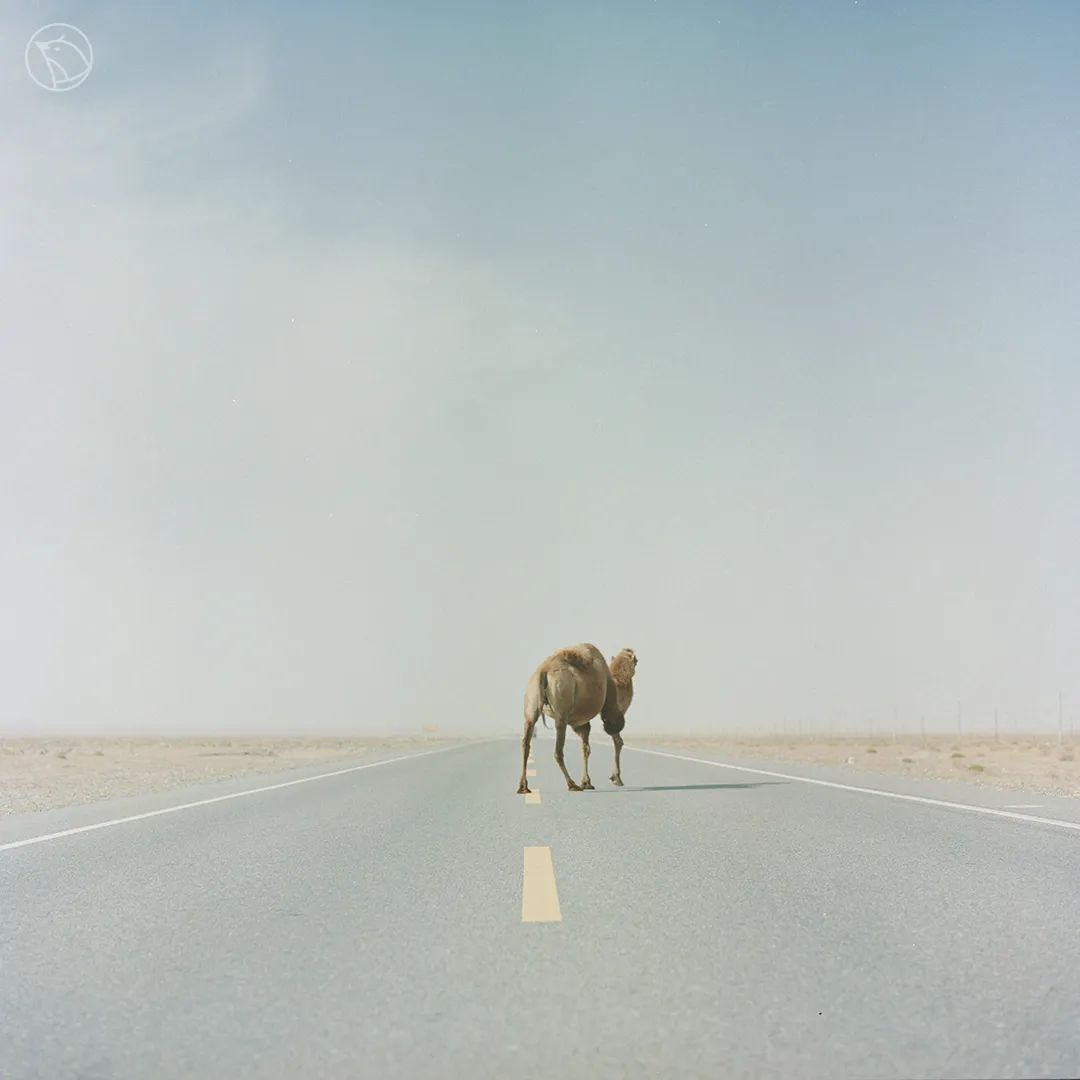

“羊通往餐桌,骆驼通往远方。”张博原喜欢对比两种不同的生命形态。他尤其喜欢没被戴上驼铃的野骆驼。中国境内,内蒙与新疆两地的双峰野骆驼加起来也不过700只。

深入塔里木,他有幸碰上过好几回。有人类稍稍靠近,它们便会掉头远离,偶有一位好奇的朋友,通常也只会站在远处望望你。但骆驼给了他机会,他靠近,它没有立即走开,他赶紧抢下这个瞬间。

张博原目送它远去,天大,地大,它不疾不徐,穿过沙漠空无一车一人的柏油路,给人留一个沉默的背影。没人知道它在这片远离人群的大地上的故事。它自己也不在意。“野骆驼总是从一个水源走向另一个水源,它们也一定是死在去找水的路上。”

除了骆驼,沙漠里也藏着人的传奇。见到楼兰故城发现者奥尔德克的孙子司马义老人的时候,他一身烟灰色细纹西服套在裹着衬衣的毛衫上,黑色皮质的小礼帽压低了耳廓。因为苍老而淡到几不可见的眉毛下,一双眼睛依旧有神。“我面对着一双曾经看到过楼兰故城发现者的眼睛,我正在跟他对话。”

奥尔德克的雕像与被黄沙吞没的墓

奥尔德克的雕像与被黄沙吞没的墓

当张博原向老人询问奥尔德克墓园的方位时,老人毫不犹豫地决定与他们同去。“你走的地方,我可以走!”墓园几乎被沙漠掩埋,奥尔德克的碑文也被人破坏,破碎着躺在沙地里。

司马义老人走向爷爷的雕塑

司马义老人走向爷爷的雕塑

“我们也好久没来了,以前不是这个样子。”司马义老人的儿子告诉张博原。没有人知道,对先祖和家族历史无比珍视的司马义老人心中是怎样的况味。

九零后的张博原是从乌鲁木齐“走出去”,先是走到“口里”,后又走到欧洲的新疆人。在新疆人眼里,“口里”——广袤的中国内地,一个与自身所处的边疆相对的概念——意味着更大的世界,更发达的经济,更高的收入,更好的前程。

事实上,即便在作为新疆首府的乌鲁木齐,人们对“走出去”也有一种近乎本能的执著。

2011年,他艺考到四川大学,学了编导。走出双流机场航站楼,湿热空气扑面的那一刻,他知道自己真的离开了新疆。

塔克拉玛干的沙丘

塔克拉玛干的沙丘

5年后,他到英国读书。学费是父母资助的,他不能再像人在成都时那样,想家了就回去。隔着大洋,家乡不再是一个概念,对她的渴望先是压迫了情绪,后又压抑了精神。远离故土,他开始怀疑自己的选择。

他一遍又一遍地看一部关于塔里木河的纪录片。张博原没有真正游历过南疆,那里的地貌、生产方式以及人们的生活习俗也与乌鲁木齐颇为不同。但他在其中隐约看到了自己的来处。他决定去南疆,拍塔里木。

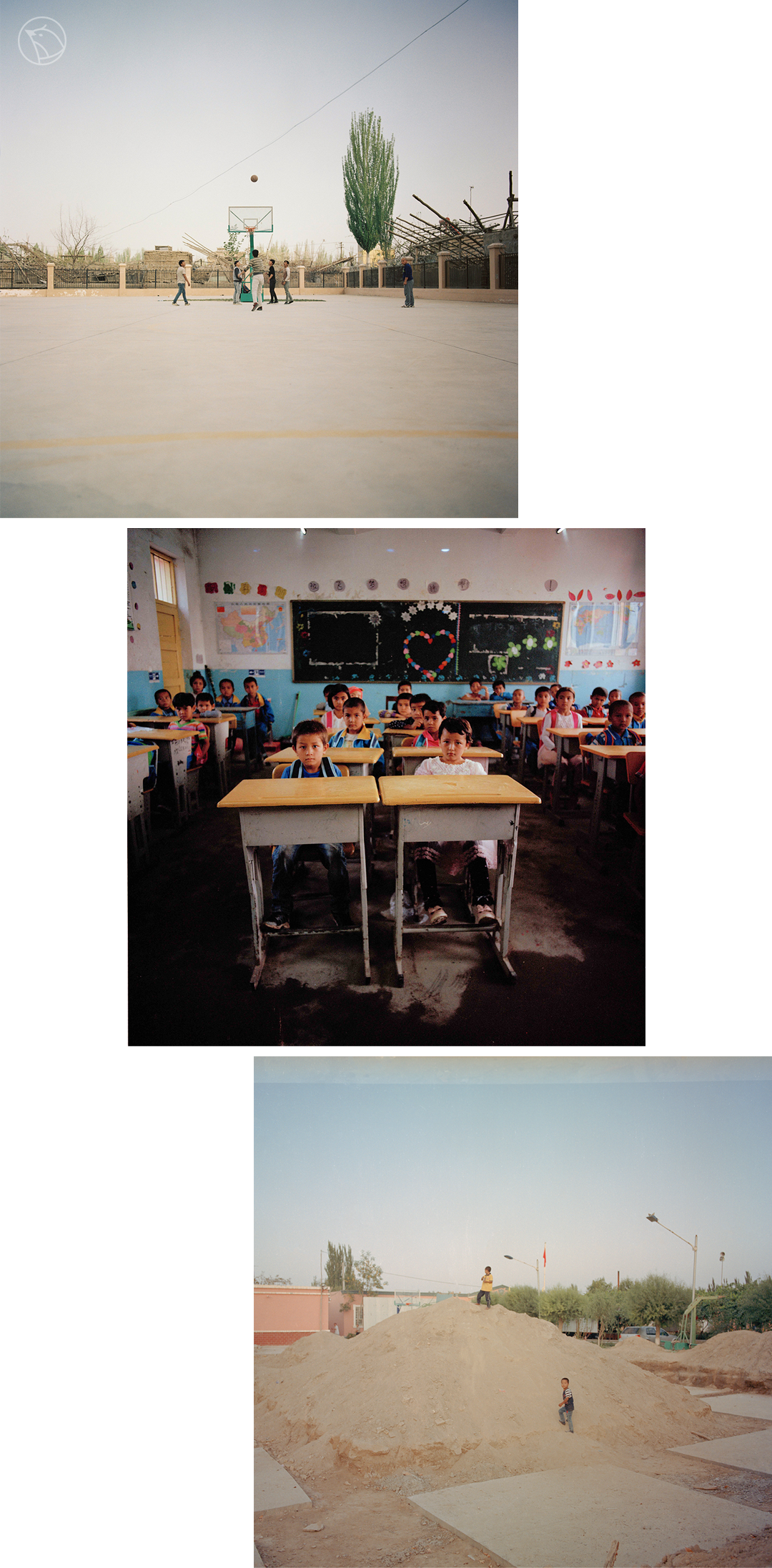

在塔里木,张博原本能地捕捉自己熟悉的风物,也有意去追寻历史的遗产。但真正使他与这片土地建立起联结的,还是一个个温热的人。

沿着孔雀河干流,沙丘连绵,张博原看到一座小小的由草木编成的小房子。一对来自尉犁县的维吾尔夫妇坐在小屋前的地毯上,羊群则在沙丘土坡间寻觅青草。那对朴实的夫妇邀他坐下,请他吃他们仅有的瓜和馕。

他们不能说流利的汉语,但这并不妨碍他们对陌生的汉人朋友表达热情和善意。那是张博原熟悉的交往方式,他一直以为,人与人之间本该如此。

那天,张博原和牧羊的夫妇聊了很久很久。他为他们拍照,直到天色已晚,他不得不告别。在新疆,天大地大,脱离了效率的约束,衡量时间的尺度也变得很大。

几年的时间里,他以孩童般的好奇与依恋,三进南疆。第一次去时碰上的那些朋友,他还要再去拜访,目的只是看看他们还在不在,以及送上头一年他给他们拍下的照片。

古尔邦节的萨满舞

古尔邦节的萨满舞

2018年秋天,当张博原带着冲洗好的照片找到那片沙丘和那间小草屋,那对夫妇可

能已经赶着羊群迁徙到了别处,只留一间空屋。

他留下了照片,无数次祈祷他们能看到从过去投递而来的影像。

蒲昌城遗址外的棉田

蒲昌城遗址外的棉田

这一次,他在塔里木待了整整3个月。

但他从未想过要猎取什么,也不想把塔里木裁剪、收割。

他已认定塔里木是自己精神上的故乡,只想重新建立与故乡的链接。

如果没有主动认识家乡,即便生长于兹,人的根系也只是浮在浅表,外部环境稍有变化,人就被连根拔起,从此便不知来处,亦找不到归途。

许多异族朋友都记得他。在墨玉县,他找到去过的面粉站和拍过的阿姨。再见到他,阿姨也很惊喜,拉着他到自己家。葡萄架下,大人在他的镜头里留下最松弛和真挚的笑容,孩童则把所有的懵懂和好奇都写在脸上。

人深深地扎进土地与人情,归根结底,作为新疆的孩子,他与塔里木难分彼此,他也是塔里木的一部分。

看到水,他便想起作为因缺水而亲水的新疆人,与父亲一起去河边、水库钓鱼的经历。他不能旁观,总忍不住涉足,走近一点儿,再近一点儿。

核桃树下,两个女孩在休息嬉闹

核桃树下,两个女孩在休息嬉闹

然后,他看到了台特玛湖的故事。位于塔里木河的下游,它无法把控自己的命运,枯水期时湖岸会向内蔓延。他看到搁浅的小鱼经由小鸟的啄食,只留一副鱼骨,躺在印着小爪印的泥滩上。他看到散落的浅水里的鱼鳞,那一定是一条先搁浅死亡,又被涨水浸泡,最后被鸟叼走的鱼留下的痕迹。

左图:父亲走在台特玛湖边;右图:鱼被鸟叼啄后留下斑驳鳞片

左图:父亲走在台特玛湖边;右图:鱼被鸟叼啄后留下斑驳鳞片