8世纪的印度佛教已经进入晚期大乘佛教的阶段,密教逐渐成为佛教主流,而赤松德赞时期苯教势力依旧强大,吐蕃因为与唐朝的交往,以禅宗为代表的汉传佛教的影响也到达藏地,诸种势力在藏地彼此较量,暗流涌动,由此产生了佛苯之争、渐顿之争、显密之争等重要的事件。我们一一道来。

佛苯之争的焦点是吐蕃社会需不需要引进佛教的问题,冲突的表现形式是苯教杀牲祭祀仪式为佛教反对,冲突的解决是在赞普主持下,双方以对辩的方式一决胜负。这是藏史所记载的唯一的一次佛苯两派面对面的争论。辩论以佛教的胜利而告终,赤松德赞发布禁苯命令,苯教徒四散逃亡,苯教作为国教的地位就此丧失。

渐顿之争的焦点是吐蕃社会应该主要从哪个地区引进佛教的问题,冲突的表现形式是从内地来的汉僧摩诃衍(即大乘和尚之意)宣扬顿悟禅法,激起主张渐修的印僧及其追随者的不满,冲突的解决也是在赞普主持下,双方以对辩的方式一决胜负。印僧方面以莲花戒为代表,汉僧方面以摩诃衍为代表,双方对辩往来,持续三年,藏史记载辩论以印僧的胜利而告终。之后莲花戒应赞普之请,专门写了三篇阐述其观点的《修道次第论》,该作品至今保留在《丹珠尔》中。

藏文佛教文献的构成

:

往往有人称藏文佛教文献为藏文大藏经,这也是不严谨的称呼。“大藏经”是汉语语境下对佛教经典的总称,藏文文献本身并没有这样的说法。与佛教文献传统的经、律、论三藏的划分不同,藏文佛教文献主要由三部分构成,一部分称之为《甘珠尔》,“甘”意为“佛语”,“珠儿”意为“翻译”,两者合起来指的是“翻译(成藏语的)佛语”,简称“佛语部”,主要包括的是释迦牟尼亲口宣说的经(显教和密教)和律;与此对应,另一部分称之为《丹珠尔》,“丹”意为“论典”,“珠儿”意为“翻译”,两者合起来指的是“翻译(成藏语的印度)论典”,简称“论疏部”。《甘珠尔》和《丹珠尔》代表了藏文佛教文献中的翻译文献。藏文佛教文献的第三部分主要由大量的藏族本土人士撰写的佛教论疏构成,其中也包括格鲁派兴起后,信仰藏传佛教的部分蒙古族高僧用藏语撰写的佛教文集。这些注疏并没有包括在《甘珠尔》和《丹珠尔》中,而是以《松绷》,即个人文集的形式保存在藏区各大寺院中。

显密之争的焦点是佛法如何系统化,并诉诸实践的问题。当时的印藏人士各执一端,一些认为应以显教经论为指导,一些认为应以密教,尤其是无上密法为指导。冲突的表现形式是密法的一些修持仪轨为包括苯教在内的反对者不理解并妖魔化。冲突的解决则是赞普被迫将一些密教高僧流放边地,限制某些密法典籍的翻译,并且禁止公开传授密法。

寂护、莲花生和赤松德赞因为在弘扬藏传佛教方面的开创性贡献,被藏族人尊称为“堪洛曲松”(师君三尊),即堪布(亲教师)寂护、洛本(即阿闍梨,轨范师)莲花生、曲杰(即法王)赤松德赞。

(师君三尊,画中的剑代表文殊菩萨和赤松德赞,经函代表金刚手菩萨,中央莲花代表观音菩萨和轨范师莲花生,双头黄鸭代表亲教师寂护,双头鹦鹉代表译师。)

赤松德赞后,继任的几位赞普继续先代崇佛抑苯的政策。牟尼赞普(761–798)在桑耶寺创办供养三藏的法会,并三次均分属民财物。赤德松赞(774–815)时期修建了谐拉康(帽子神殿)和噶穹寺(小星寺),两寺的建立都有美丽的传说。谐拉康是印度高僧无垢友为了试炼赤德松赞的师僧娘·定埃增,将一顶无顶竹帽置于粮仓顶上,让娘·定埃增用青稞将帽子装满,娘·定埃增完成了任务,后来用这批粮食建了神殿,即命名为帽子神殿。寺内立有两通石碑,是赤德松赞授予娘·定埃增的盟书誓文,石碑尚存。噶穹寺建立则是由于赤德松赞想继承先代事业,修建一所大如太阳、巨星的寺院,经臣下劝谏,改为修建一所大如小星的寺院,寺内立有赤德松赞的兴佛证盟碑,至今尚存。

(今日所见谐拉康石碑)

(今日所见谐拉康石碑)

赤德松赞兴佛的措施还包括让娘·定埃增进入领导核心层,担任“曲论”(宗教大臣),参与军国大事的讨论,史称“班第钦波”(大沙门),即《唐书》所载“鉢掣逋”,创造了僧人干政的先河。

赤德松赞时期,佛教经论大量译出,僧人也积累了很多翻译实践的经验。为了统一译例,也为了编目需要,此时开始了编订佛经目录、梵藏辞书、厘定文字等的工作,指导梵藏翻译的辞书《语合二章》也在这一时期问世。

经过几代赞普的推崇,至赤祖德赞(802–841)时期,佛教的发展在藏地到达了一个顶峰。赤祖德赞本人极端崇佛,他效仿释迦牟尼前生供养燃灯佛,布发掩泥,请佛践履的事迹,在头发上系上长丝巾,分铺身体两侧,让僧人坐在上面,以此表示顶戴僧伽,因此被称为热巴巾(长发王)。他还制定了七户人家供养一位僧人的制度,并把政权交给师僧贝吉云丹管理,822年吐蕃和唐朝会盟时,吐蕃方面的主盟大臣,位列第一的就是贝吉云丹。

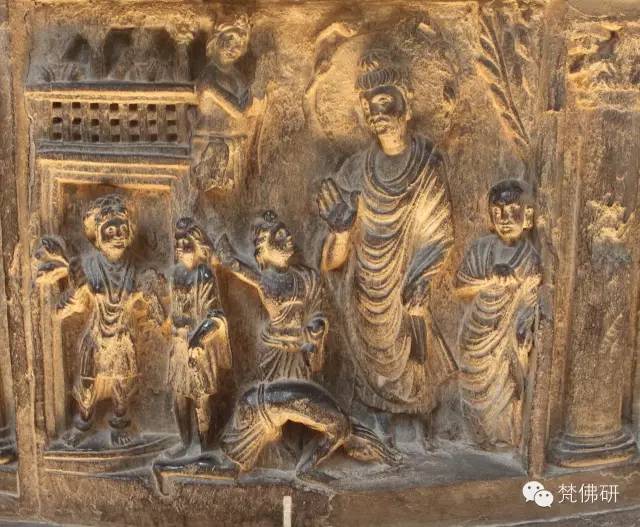

(表现释迦牟尼前生布发掩泥,供养燃灯佛的浮雕)

赤祖德赞时期,《旁塘目录》、《丹噶目录》、《青浦目录》三部译经目录相继编成,此时还编订了藏族历史上第一部大型的梵藏辞书《翻译名义大集》。梵藏翻译术语的对应、翻译的指导原则、音译、意译、直译和改译的方法等翻译实践也经由王室命令而统一颁布,对规范佛经翻译起到了深远的影响。

赤祖德赞由于佞佛而遭臣下杀害,达玛乌冬赞(814–842)继位,传说他前生为印度的一头大象,因赞普前往印度找寻蛇心旃檀时,恰逢其躺在旃檀上,而被驱赶,因此发恶愿,后世将与佛教为敌。由此因缘,达玛乌冬赞也被称为朗达玛,即大象(转生的)达玛。达玛即位后,采取种种措施毁灭佛教,停止对僧人的供养,关闭大昭寺、桑耶寺,掩埋佛像,将经书投入水火,僧人或令还俗,或令改信苯教,不然就强迫打猎为生。据说一批被强迫打猎的僧人有一次来到了拉隆(今山南洛扎地区),该地有一位在洞穴中修定的僧人,叫贝吉多吉,他从僧人口中得知了灭法的情况,于是为了拯救教法,乔装打扮,用黑炭把一匹白马涂成黑色,穿上一件里白外黑的斗篷,前往拉萨行刺。到拉萨后正值达玛在阅读吐蕃与唐朝的会盟碑文,于是趁其不备,发箭射死了达玛,在混乱中度过拉萨河,然后把斗篷翻过来穿,以白衣白马的样子逃往青海西宁一带。

达玛被弑后,诸子争位,权臣各拥其主,守边大将也分为不同派系,彼此征伐,吐蕃全境陷入内乱。不久又爆发了平民起义,并逐渐蔓延至整个藏地,导致吐蕃王朝分崩离析,藏族地区再也没有形成过强有力的统一政权。藏族中心地区,即卫藏地区陷入没有佛法、没有统一政权的时期,前后将近百年,史称“黑暗时期”。

从松赞干布到达玛之间,佛教在藏地经历了初传、发展、兴盛,直至灭亡的一个周期,藏族史家也将这一时期称为藏传佛教的“前弘期”。在这期间,吐蕃赞普、印度高僧、藏族大德通力协作,对藏传佛教的发展起到了奠基性的作用。其中,从赞普方面而言,对佛教贡献至巨者首推松赞干布、赤松德赞、赤祖德赞三人,因此藏族人称他们为护持佛教的祖孙三王,寺院里也往往供奉他们三人的身像。印度高僧方面首推寂护和莲花生,他俩也几乎代表了藏传佛教日后最鲜明的两个特色,即在理论上注重论理,极富辩论色彩,在实践上注重实修,极富密法色彩。藏族大德方面,首推被称之为“噶焦尚松”的三位著名译师,噶瓦·拜则译校经论90多种,焦若·鲁益坚赞译校经论30多种,尚·意希德译校经论220多种,是吐蕃时期译校经论最多的译师。

观音菩萨与六字真言

:

观音菩萨无疑是影响藏传佛教最为深远的菩萨之一。雪域被认为是观音的化土;松赞干布被视为观音的化现,所以其塑像顶戴阿弥陀佛,后世格鲁派的历辈达赖喇嘛也被视为观音的化现;松赞干布始建的、位于拉萨市西北玛布日山(即红山)上的王宫也因观音所住的普陀洛伽山而得名为布达拉宫。而观音六字大明咒,即六字真言“唵嘛呢呗咪吽

(oṃ maṇipadme hūṃ)

”在藏地上至老妪,下至孩童,人人能诵,人人皆诵,称之为“念嘛呢”,藏地随处可见的嘛呢石堆,所刻的绝大部分也是六字真言。

这里要多说一句,虽然大部分佛教真言咒语从文献学角度而言不符合标准的梵文文法,从宗教角度而言意义深刻广大,因而不可解释,但具体到六字真言,很多人将其解释为“唵!莲花中的珍宝,吽!”,并且试图从密教的角度对其进行诠释,由此衍生出种种匪夷所思的误读。其实,藏文文献从未支持过这种解释,藏文文献清楚地指出这是对名为“珍宝莲花”的大悲观音的呼唤,即“唵!珍宝莲花(观音)!吽!”

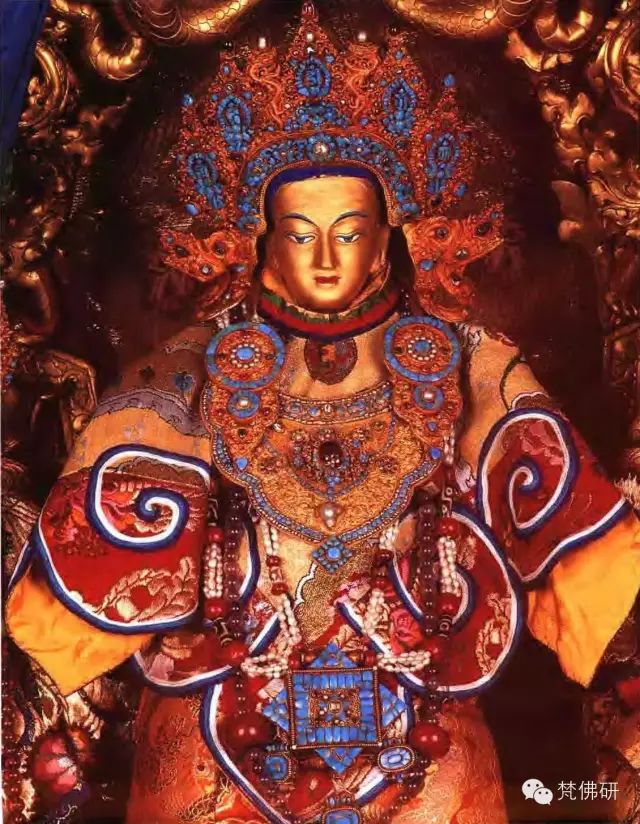

(布达拉宫镇宫之宝,传说天然形成的旃檀观音像,系松赞干布从尼泊尔迎请)

虽然达玛时期佛教遭到严重迫害,但种种迹象表明,遭破坏的主要是僧团及其戒律,佛教的典籍虽然也有损毁的情况,但多数佛典还是以种种方式保存了下来。我们现在能看到的几乎所有的显教经论,都是在吐蕃时期翻译完成,这即是明证。另外,佛法的修持只是在表面上和以拉萨为政治中心的地区遭到了禁止,实际上并没有禁绝,而且追随莲花生的部分密法修行者因为是以在家俗人父子传承的方式修习佛法,并没有遭到过多打击。这一方面,不仅藏史有所记载,敦煌藏经洞发现的大量藏文佛教文献也从一个侧面反映了藏传佛教在当地的流行。

以上主要是根据佛教史家的资料,辅之以汉文史料,大致勾勒的藏传佛教前弘期的历史,真实的历史情况是否果真如此,现代的研究者也有不同的看法,比如,历史上是否真的发生过渐顿之争,有人即认为这是由后代佛教史家建构出来的历史。再如,达玛乌冬赞在藏传佛教史上的地位,他是否真的灭法,如果是,他的灭法动因是否仅仅基于对佛教的仇视?在面对相隔千年,零星、破碎、彼此矛盾的资料时,这样的疑问和争论恐怕会一直延续下去,从某种意义而言,这也是对历史的另一种书写。

讲到这里,有一个问题恐怕需要回答,就是藏族人,或者更准确地说,吐蕃时期的王室贵族为何会接受佛教?前面我说极端环境下人类对宗教有天然的亲近,这是从地理环境维度的解释;而藏族人信仰佛教纯粹出于观音菩萨的点化和藏族人天生的佛教情怀的说法是佛教史家从宗教维度的解释;从世俗的维度,我愿意提供如下猜想:一是当时吐蕃新兴的政治力量需要为自己的统治寻找合法性和神圣性的支持,作为旧有势力代表的苯教显然不能承担这种任务,而吐蕃周边地区,唯一能从理念、制度等方面提供一整套支持系统的无疑是佛教,佛教的业果理论十分适合新兴势力巩固政权的努力。在这样的背景下,松赞干布依十善法制定吐蕃律法的记载恐怕不是空穴来风,而且佛教是当时流行整个亚洲地区的宗教,适合新兴势力对外交往和扩张的需要。而藏区近些年各处发现的吐蕃时期大日如来摩崖石刻除了反映当时流行大日如来信仰外,其更深的涵义恐怕反映的是吐蕃王室借以大日如来为代表的佛教世界图谱(大日如来曼荼罗),从而间接构造吐蕃新兴势力的统治图谱的意图。

藏传佛教的前弘期从时间上看只持续了两百年,但其对藏民族的心理塑造、文化建构等方面的影响却至为深远,可以毫不夸张地说,前弘期对藏族后来逐渐定型的集体意识、以及文化发展起到了奠基性的作用。

达玛灭法时,僧人纷纷逃离吐蕃的政治中心拉萨,前往边地,其中有名为藏·饶塞、约·格迥、玛·释迦牟尼的三位僧人携带戒律等佛教经论,辗转逃至安多藏区(今青海西宁一带)。达玛的后裔则有一支在王室争位中辗转逃至西藏阿里地区,与当地豪族联姻,后来以古格为中心建立了地方政权,俗称古格王朝。安多和阿里地区在随后的岁月中成为佛教再次传入卫藏地区的大本营,藏传佛教迎来了再一次勃兴的契机。欲知后事如何,敬请诸君关注下一期的介绍。