李激 | 新冠肺炎疫情期间城镇污水处理厂消毒设施运行调研与优化策略

编者按

:

在新冠肺炎疫情期间,全国各地的城镇污水处理厂特别关注污水消毒设施的运行。由于有关城镇污水处理厂消毒工艺参数和运行效果评价正处于不断完善过程中,目前在实际运行管理方面还存在不少难题。江南大学李激教授团队联合多家运营单位,对全国

56座城镇污水处理厂的消毒情况开展了调研和研究工作,在此基础上对目前城镇污水处理厂消毒设施运行现状、存在问题等进行了分析,并提出针对性的优化策略,可为城镇污水处理厂的消毒设施运行提供技术指导。由于调研的样本数量有限,文章的结论和分析可能还存在不足,欢迎读者积极留言,反馈意见,以期达成共识,为管理部门决策提供参考。该论文拟安排在《中国给水排水》2020年4月正式发表,敬请关注。

摘要

:我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)将病原微生物指标粪大肠菌群数列为出水基本控制指标之一,要求污水处理过程中必须进行消毒处理,以降低病原微生物对人畜产生健康风险。为了解污水处理消毒设施运行的效果,对全国56座城镇污水处理厂进行了调研,总结了消毒单元中存在的问题并提出相应的应对措施。调研结果表明,超过80%的城镇污水处理厂采用次氯酸钠和二氧化氯作为消毒剂。次氯酸钠和二氧化氯消毒的优势在于消毒的持久性效果较好以及运行管理相对简单。不过,在调研中发现由于各种原因,29.4%的城镇污水处理厂有效氯投加量超过4 mg/L,部分污水处理厂因为消毒接触时间不足,因此通过采取增大氯投加量实现水中粪大肠菌群的去除;此外,50%的污水处理厂未对消毒后的总余氯进行过测试,在已检测该指标的污水处理厂中,总余氯浓度在0.20 mg/L以上的占比达到70%。针对调研中发现的问题,结合文献报道以及试验数据,提出了污水处理厂消毒设施优化运行建议,并展望未来的主要研究方向,以期为城镇污水处理厂更合理地设计、运行消毒设施提供理论依据和技术指导。

李激

1,

2

,

3

,

王燕

1

,

熊红松

4

,

谈振娇

5

,

吕贞

6

,

郑凯凯

1

,邹吕熙

1

,罗国兵

7

,

叶亮

8

,

张正豪

1

,王慕

5

(1. 江南大学 环境与土木工程学院,江苏 无锡 214122;2. 江苏省厌氧生物技术重点实验室,江苏 无锡 214122;3. 江苏高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏 苏州 2150094;4. 武汉市城市排水发展有限公司,湖北 武汉 430073;5.无锡市政公用环境检测研究院有限公司,江苏 无锡 214000;6. 常州市排水管理处,江苏 常州 213017;7.无锡市城市排水监测站,江苏 无锡 214011;8.无锡市水务集团有限公司,江苏 无锡 214000)

作者简介

:李激(1970— ),博士,教授,博导,业内知名专家,长期从事污水处理厂建设、运行管理、提标改造、科技攻关等工作。承担和参与“十二五”“十三五”等国家及省部级科研课题14项;获国家环保部科学技术奖和华夏建设科学技术奖等8项;参与近10部行业技术规程和导则编制;国内外期刊累计发表专业论文80余篇。现就职于江南大学,主要从事教学和科研工作。

未经消毒灭菌的城镇污水处理厂出水中含有大量的病原微生物,这些病原微生物随出水排入自然水体后,在适宜的环境条件下可存活很长时间,存活的病原体可通过直接接触、飞沫或气溶胶等途径传播给人畜而产生健康风险

[1]

。因此,我国在

2000年6月由原建设部、国家环保总局和科技部联合发布的《城市污水处理及污染防治技术政策》文件中明确规定“

为保证公共卫生安全,防止传染性疾病传播,城市污水处理设施应设置消毒设施

”

[2]

。

2002年12月发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)首次将病原微生物指标粪大肠菌群

数列为出水基本控制指标之一,要求污水处理过程中必须进行消毒处理

[3]

。

目前我国城镇污水处理厂采用的消毒方式主要有:紫外、次氯酸钠、二氧化氯和臭氧等,常单一应用或组合联用。紫外消毒是利用紫外线对微生物的核酸产生光化学危害,从而产生消毒作用

[4]

,但紫外线没有持续消毒作用,存在光复活现象

[5]

;次氯酸钠为中性小分子,极易扩散到带着负电的细菌表面,穿透细菌细胞壁,氧化并破坏细菌的酶系统达到消毒目的

[6]

。次氯酸钠消毒过程中会产生余氯,余氯依然具有持续消毒能力,能有效抑制残余细菌的复活和繁殖,但余氯对水生生物和鱼类也会造成一定的毒性影响,不同鱼类对氯的敏感性也不一样,一般在

0.1~0.001 mg/L之间

[7]

;二氧化氯消毒是利用其强氧化性来破坏微生物的酶系统,从而导致反应产物的分解破坏,使细菌死亡

[6]

。相对于次氯酸钠消毒,二氧化氯消毒在抑制消毒副产物三卤甲烷形成以及降低总有机卤的生成等方面具有一定的优越性

[8]

,但二氧化氯制备成本较高;臭氧消毒的机理是利用其强氧化性来破坏微生物的细胞膜结构继而达到灭菌的效果。臭氧在水中半衰期大约

30 min

[6]

,由于其消毒持久性相对较差,一般需和氯消毒配合使用。

上述每种消毒方式均具有各自的优缺点,并且消毒效果易受消毒药剂投加量、接触时间、进水水质水量等因素影响。目前国内对污水消毒的研究主要集中在这些消毒方式在不同条件下的消毒效果评价上,如郑晓英等对次氯酸钠、臭氧及其组合技术进行再生水消毒研究,结果表明:在次氯酸钠消毒过程中,有效氯投加量为

5 mg/L时,总大肠菌群和粪大肠菌群

数去除率分别为

99.91%和99.99%;在次氯酸钠和臭氧的组合工艺中,当臭氧剂量为2 mg/L、有效氯投加量为0.5 mg/L时,出水总大肠菌群和粪大肠菌群

数去除率分别为

99.94%和99.87%

[9]

。何敏等

[10]

研究了次氯酸钠对污水处理厂二级出水消毒效果的影响因素如氨氮浓度、

pH值、水温和接触时间等,结果表明:当氨氮浓度≤0.2 mg/L时,次氯酸钠最佳投加量为 15 mg/L;氨氮浓度为0.2~0.4 mg/L时,次氯酸钠最佳投加量为8 mg/L;氨氮浓度约 0.6 mg/L时,次氯酸钠最佳投加量为6 mg/L;氨氮浓度为0.8~1.2 mg/L时,次氯酸钠最佳投加量为5 mg/L。一般消毒接触时间为 15~30 min时消毒效果最佳。从上述不同研究结果可以看出,不同文献研究条件不同次氯酸钠的适宜投加量相差较大。赵琳等

[6]

对次氯酸钠消毒研究的结果表明在氨氮含量<

15mg/L,次氯酸钠含量<6 mg/L时,随着氨氮浓度升高,次氯酸钠消毒效果降低。该研究结论与何敏等人的研究结果不一致。另在对组合消毒工艺研究中,郭美婷等

[11]

研究发现先次氯酸钠消毒后紫外消毒协同效果优于先紫外后次氯酸钠消毒,张永吉等研究认为先紫外后次氯酸钠消毒协同效果优于先次氯酸钠后紫外消毒

[12,13,3]

。由此可见不同的应用条件研究结果相差较大。

2020年1月传染性强的新型冠状病毒在全国爆发蔓延,为了严防冠状病毒通过污水传播扩散,2月1日生态环境部印发了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》(环办水体函[2020]),其中特别指出“地方生态环境部门要督促城镇污水处理厂切实加强消毒工作,结合实际,采取投加消毒剂或臭氧、紫外线消毒等措施,确保出水粪大肠菌群数指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)要求。”目前各地城镇污水处理厂均在积极落实该通知要求,为了确保出水粪大肠菌群数指标稳定达标,一些原设计为紫外消毒的污水处理厂临时增设次氯酸钠投加设施,将两种消毒方式串联使用;部分污水处理厂由于缺少接触消毒池,采取加药消毒后直接通过管道混合处理出水;部分主要以次氯酸钠作为消毒剂的污水处理厂则将原来的

有效氯

投加量

从

1

.

5 mg/L增

大至

4~5 mg/L。这些消毒方式的可行性和必要性尚缺乏实际数据支撑。

由于

目前我国尚缺乏对城镇污水处理厂消毒的工艺参数和运行效果的统一认识,因此有必要开展污水

消毒

运行效果

调研

和

研究工作,掌握目前国内城镇污水处理厂消毒设施运行现状,分析主要存在问题,提出针对性优化策略,为城镇污水处理厂的消毒设施运行提供技术指导。

污水的消毒处理可使排放污水或再生水的微生物学指标满足防止水体污染或进行安全利用的要求,而消毒工艺的选择会影响到污水处理厂出水的消毒效果、运行管理以及运行成本等,因此选择合适的消毒工艺对于出水的达标排放及运行管理至关重要。针对消毒设施的运行情况,

2

020

年

2月对江苏、浙江、上海和福建等省市的

56座城镇污水处理厂

进行了调研

,调研概况统计结果如表

1所示。

表

1 56座城镇污水处理厂消毒设施运行概况调研汇总表

备注:

①“

/

”表示数据缺失;② 带“*”的数据为二氧化氯实际在污水处理厂可发挥消毒效果的有效氯含量。

① 消毒方式多种,各种消毒方式均能有效杀菌:

56座城镇污水处理厂中有41座采用单独消毒方式,主要为次氯酸钠、二氧化氯、紫外和臭氧,数量分别为3

1

、

5、4和1座;有18座采用组合消毒方式,其中14座采用紫外+次氯酸钠的组合工艺,2座采用二氧化氯+次氯酸钠,2座采用芬顿氧化+次氯酸钠的组合工艺,从调研出水的粪大肠菌群数值来看,各种消毒方式均能有效杀菌

(其中仅

1座紫外消毒的污水厂提供了粪大肠菌群数据,结果可能稍有偏差)

;

②

目前多数污水处理厂存在消毒接触时间不足现象:

调研的污水处理厂消毒接触时间范围为

1~90 min,我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)明确规定

“

为了提高和保证消毒效果,规定二氧化氯或氯消毒的接触时间不应小于

30 min

”

,但调研数据显示消毒接触时间

≥30 min

的

污水处理厂

仅占

4

3

%

,消毒接触时间

≤

10 min

和

≤

2

min

的污水处理厂

分别

占

28%

和

17%;

③

实际运行中消毒药剂加药量和消毒接触时间存在一定的相关性:

消毒接触时间

≥30 min的污水处理厂

次氯酸钠

平均

有效氯

投加量为

3.25 mg/L,消毒接触时间<30 min的污水处理厂平均

有效氯

投加量为

3.86 mg/L,消毒接触时间≤5 min的污水处理厂平均

有效氯

投加量为

4.27 mg/L,说明实际的污水处理厂的加药量和消毒接触时间存在一定的相关性,停留时间越长,加药量越低;

④

次氯酸钠和其他消毒方式的组合消毒加药量低于单纯次氯酸钠消毒,其中

采用深度处理末端采用

芬顿

等高级

氧化对消毒具有显著效果

:

单独

次氯酸钠消毒的平均

有效氯

投加量为

3.69 mg/L,采用组合工艺的

次氯酸钠

消毒的

平均

有效氯

投加量

为

2.93 mg/L,其中采用芬顿高级氧化+次氯酸钠工艺平均

有效氯

投加量为

0.88 mg/L,采用二氧化氯+次氯酸钠工艺平均

有效氯

投加量为

2.50 mg/L,采用紫外+次氯酸钠工艺的平均

有效氯

投加量为

3.34 mg/L,说明次氯酸钠和其他消毒方式的组合消毒加药量低于单纯次氯酸钠消毒。

⑤

污水处理厂均存在余氯过高现象:

56座污水处理厂中有24座有出水余氯的测试数据,出水总余氯在0.09~8.5 mg/L之间,平均值为1.12 mg/L,总余氯浓度在0.20 mg/L以上的占比达到70%。

另实际调研中有数据的

43座污水处理厂的出水粪大肠菌群数均低于1000

M

PN/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A的排放限值要求,低于方法检出限20 MPN/L(《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》(HJ 347.2-2018)15管法)的有17座,虽然均无超标,但表中数据均为各厂2019年平均

瞬时样

数据,在实际采样中仍存在个别厂出现粪大肠菌群

数

偶然超标的现象。

为了验证调研数据结果,特在消毒接触时间分别为

1

2

min和

30

min的两座城镇污水处理厂开展不同次氯酸钠加药量的生产性验证试验,具体实验数据分别如表2、表3和图1所示。对表2数据进行分析,该厂

现场无消毒接触池,次氯酸钠投加后经管道混合,消毒接触时间约

12

min,

实验期间

水温

1

4

℃,次氯酸钠有效氯投加量需5

mg

/L

,出水粪大肠菌群

数

才小于

1

000 MPN/

个。表

3为污水处理厂有消毒接触池,接触时间3

0

min,实验期间水温1

7

℃,

有效氯投加量为

4 mg/L

,出水粪大肠菌群数小于

1

000 MPN/

个。验证试验结果来看,粪大肠菌群

数

达标所需有效氯投加量需

≥ 4

mg

/L

,与目前调研的次氯酸钠消毒有效氯投加量平均值

3

.7

mg

/L

相近。

此外,

氧化还原电位(

ORP)可反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性,

氧化还原电位越高,氧化性越强,故可考虑根据

ORP数值判断消毒出水氧化性,从而间接预估消毒情况。

由图

1可知,出水O

RP

和出水粪大肠菌群数存在较好的相关性,污水处理厂可考虑根据出水

O

RP

判断消毒效果。

由表

2和表3

实验数据

及

常州排水管理处运行经验表明执行

G

B18918-2002

一级

A标准的城镇污水处理厂加氯消毒后出水口O

RP

数值大于

600 mV

时,出水粪大肠菌群数能够小于

1

000 MPN

/

L

。

因此,可考虑在加氯消毒后出水口检测

ORP数值,辅助判断消毒效果。

表2 城镇污水处理厂不同次氯酸钠加药量消毒前后数据(无接触消毒池,管道混合,接触时间12 min)

表3 城镇污水处理厂不同次氯酸钠加药量消毒前后数据(消毒接触时间30 min)

图1 粪大肠菌群与游离氯和ORP的关系(a:接触时间12 min;

b:接触时间30 min)

2.2 消毒方式分析

紫外消毒由于

具有光强易衰减、易光复活性等特点

,且当尾水悬浮物浓度较高时,会显著影响紫外消毒效果

[14]

。因此,随着我国执行一级

A标准的城镇污水处理厂逐步增多,以及对于粪大肠菌

群数指标的逐渐重视,应用紫外消毒工艺的城镇污水处理厂逐渐减少

[15]

。

次氯酸钠作为消毒剂具有投加成本相对较低、运行管理方便、持久性效果好等特点,因此应用较为广泛。

由图

2所示,

在本次调研中发现,

56座城镇污水处理厂中的31座单独采用次氯酸钠作为消毒剂,有4座污水处理厂仍采用单独紫外作为消毒工艺,另14座在紫外的基础上增设了次氯酸钠消毒方式,另有少部分

污水处理

厂采用二氧化氯

+次氯酸钠

或

芬顿氧化

+次氯酸钠的组合工艺,前四者之和所占的比例总计高达83.1%。

二氧化氯作为一种强氧化剂,具有易爆的特性,因此需采取现场制取的方式以确保安全。常用的制备方法为盐酸还原法

[16]

,由于原料为盐酸和氯酸钠,这两种原料分为为易制毒、易制爆化学品,运输、保存、使用等要求较高,因此在城镇污水处理厂使用的较少,在本次调研中,仅有

5座污水处理厂采用单独二氧化氯进行消毒。

另二氧化氯发生器的产物中有消毒作用的主要为二氧化氯和氯,产物产量常以有效氯计,目前常用测定方法为《二氧化氯消毒剂发生器安全与卫生标准》(

GB 28931-2012)中的五步碘量法

[17]

,即

Cl

2

、

ClO

2

、

ClO

2

-

、

ClO

3

-

在不同

pH时与碘离子反应生成I

2

,并用硫代硫酸钠溶液滴定游离

I

2

,测得各物质含量确定有效氯含量。但城镇污水处理厂出水

pH一般在6.5~8之间,

二氧化氯仅转化为亚氯酸盐

[18]

,按照产物中二氧化氯和氯的比值为

1

估算,实际能发挥作用的有效氯量仅为发生器产生有效氯量的

42%

,因此,在实际运行中建议以实际能发挥作用的有效氯量来调控加氯和衡量其效果。

臭氧具有接触时间短、无消毒副产物产生等优点,但也同样存在运行成本高、无持久性杀菌效果的缺点

[19]

,因此应用较少,在本次调研中,仅

1座污水处理厂

采用该方式,且该厂使用臭氧工艺的主要目的是去除难降解

COD,兼顾消毒功能。

由于受进水水质、污水处理工艺等多种因素的影响,我国城镇污水处理厂消毒处理单元情况较为复杂,本文针对以下

4种常见情况分别给出建议:

①

目前仍在单独使用紫外消毒的城镇污水处理厂,建议进行不同时间的粪大肠菌

群

光复活率实验

,也可结合当地环境监督部门取样检测方法,判断能否满足实际要求;并充分考虑已有紫外消毒设施的

紫外线剂量范围

,确保在水量出现波动等最不利条件下出水粪大肠菌

群数

的达标排放。如无法满足上述要求,需考虑增设其他消毒方式;

②

目前使用次氯酸钠消毒的城镇污水处理厂,建议

关注药剂

投加量

,

定期检测粪大肠菌群数

等

指标

,掌握其

与

相关

因素的

关系,

在确保出水粪大肠菌群数达标的情况下,

尽量降低次氯酸钠的投加量,减少余氯对于受纳水体的影响

;

重视次氯酸钠药剂的存储

、使用等

管理,

并关注次氯酸钠

药剂中有效氯含量的变化,

以

及时调整药剂投加比例,确保消毒效果

。

③

目前使用二氧化氯消毒的城镇污水处理厂,建议

对比设备厂家给出的有效氯数据和实际在污水消毒中可发挥作用的有效氯数据的差别

(设备效率、检测时不同

p

H

的影响等),

加强二氧化氯发生设备的维护保养,并确保有可正常运行的备件;此外,需加强盐酸、氯酸钠等原料运输、保存、使用的管理,确保产品合格、使用合规,

在确保出水粪大肠菌群数达标的情况下,

尽量降低药剂的投加量,减少余氯对于受纳水体的影响。

④

新建及扩建的城镇污水处理厂,

在深度处理末端

已设置了芬顿、臭氧等高级氧化工艺,

且出水粪大肠菌群数稳定达标的情况下,

可不另外单独设置消毒处理单元

。

2.3 加氯消毒药剂投加量分析

由调研的污水处理厂消毒方式分布情况可知,

目前大部分城镇污水处理厂采用

加氯

消毒

。

为确保

加氯

消毒效果,

消毒工艺环节

应当保证一定的消毒药剂投加量和接触时间

,一般采用

CT值(即接触时间T

(min)×接触时间结束时消毒剂残留浓度C

(mg/L))

确定各污水处理厂相应的氯

消毒参数

,指导生产运行。鉴于

目前

我国

尚缺乏针对粪大肠菌群数达标的

普适性

CT值数据

,

建议各地污水处理厂根据实际工艺运行摸索和总结适宜的

CT值

,

以优化消毒工艺运行

。

当前

可

根据有效氯投加量、接触时间和出水余氯

含量

等参数调控消毒效果

,同时加强出水悬浮物浓度的控制,确

保出水的粪大肠菌群数稳定达标

。

图

3

有效氯投加量分布

首先,含氯消毒药剂的投加量会直接影响尾水的消毒效果与经济成本,因此有必要对调研污水处理厂的有效氯投加量分布进行分析,掌握目前污水处理厂药剂投加量现状。

由图

3

可知,在调研的城镇污水处理厂中,

72%的污水处理厂有效氯投加量在1~4 mg/L的范围内,14%的污水处理厂的有效氯投加量过高,超过了6 mg/L,其中有效氯投加量最高的污水处理厂高达11.3 mg/L。

这可能是因为部分小型污水处理厂存在进水水量波动较大,对药剂投加量计量不准确等问题,使得有效氯的投加量偏

高。王雨等

[20]

针对次氯酸钠消毒过程中的消毒副产物进行了研究,发现随着次氯酸钠投加量的增加,消毒副产物三卤甲烷和二氯乙腈的生成量均随之增加。由此可见,过高的加药量容易造成出水消毒副产物的增加,易对受纳水体的生态环境造成损害

[21]

。

国内有很多学者研究了不同有效氯投加量对粪大肠菌群数的影响。李璐瑶

[22]

探究了不同浓度次氯酸钠投加量对二级出水消毒效果的影响,当次氯酸钠与二级出水的接触时间为

30 min,当有效氯的投加量为3 mg/L,二级出水中的粪大肠菌群数能够低于1000 MPN/L,当提高有效氯的投加量为4 mg/L时,粪大肠菌群数可以控制在200 MPN/L以内。赵琳等

[6]

研究了

30 min内有效氯投加量对灭活的影响,结果表明,当有效氯投量小于2.5 mg/L时,灭活率随着有效氯投量的增加而升高,在有效氯投加量为2.5 mg/L时,已经实现了100%的灭活,并建议污水处理厂在处理尾水时控制有效氯的投加量为2.5~3.0 mg/L。濮晨熹等

[3]

探究了接触反应时间为

10 min时不同有效氯投量对MSBR工艺出水的消毒效果,发现当有效氯的投量大于3.3 mg/L时,出水的粪大肠菌群数可以达到一级A的标准。由上述文献中有效氯投加量与粪大肠菌群数的关系可以得知,对尾水中投加有效氯的量在2

~

4 mg/L范围内比较合理,能够保证粪大肠菌群数可以达到一级A的标准。

本研究团队对

2座一级A排放标准的城镇污水处理厂出水进行次氯酸钠消毒实验研究,厂一接触时间3

0

min,

有效氯投加量为

4 mg/L

,实验期间水温

1

7

℃,出水粪大肠菌群数小于1

000 MPN/

L;厂二现场无消毒接触池,次氯酸钠投加后经管道混合,消毒接触时间约

12

min,实验期间水温1

4

℃,次氯酸钠有效氯投加量需5

mg

/L

出水粪大肠菌群小于

1

000 MPN/

L。

出水中的氨氮等指标的浓度差异会对污水消毒中次氯酸钠投加量产生的影响较大。祝明等

[23]

研究了氨氮浓度对次氯酸钠消毒的影响,结果表明:水中总余氯的浓度随次氯酸钠投加量的增加呈先升高后降低再逐渐升高的趋势,整个反应过程符合折点加氯消毒理论;当次氯酸钠投加量与氨氮的比值为

25:1时,氨氮消耗的次氯酸钠量最多,生成的总余氯量最少。何敏等

[10]

进一步研究了氨氮变化对次氯酸钠消毒效果的影响,发现随着氨氮浓度的升高,最佳次氯酸钠的投加量呈降低的趋势。而赵琳等

[6]

的研究结果却表明,在氨氮含量<

15 mg/L,有效氯含量<0.6 mg/L时,随着氨氮浓度升高,次氯酸钠消毒效果降低。由此

可看出:

①

目前国内学者对于城镇污水处理厂次氯酸钠消毒的工艺参数和运行效果尚缺乏统一的认识;

②

出水中氨氮等存在不一定会增加次氯酸钠的用量;

③

在不同的氨氮浓度和有效氯的组合下,次氯酸钠的消毒效果也存在一定的差异。因此有必要在规范条件下进行次氯酸钠加药量对氨氮、总余氯及粪大肠菌群数的关系进行系统的研究。鉴于当前大部分执行

GB 18918-2002一级A标准的污水处理厂出水氨氮含量较低,表1调研数据中污水处理厂出水氨氮年平均值为0.41 mg/L,92%的污水处理厂出水氨氮年平均值小于1 mg/L,因此氨氮浓度对次氯酸钠的投加量影响相对较小,

一般情况下不需考虑此指标的影响,只有当污水处理厂进水受有毒有害物质冲击影响,导致生化系统硝化性能大规模丧失的情况下,氨氮对于次氯酸钠的投加量会产生较大影响。

由于受进水水质、

水量、消毒前

粪大肠菌群数、接触时间和水温等因素影响,消毒药剂投加量会有所差异,各

污水处理

厂应

关注药剂

投加量

,

定期检测粪大肠菌群数等

指标

,掌握

药剂

投加量与相关因素的关系,及时调整加药量。我国《室外排水设计规范》(

GB

50014-2006)规定

“无试验资料时,二级处理出水有效氯投加量可采用6

mg

/L~15 mg/L

。

”该数据是依据2

003

年

6座污水处理厂的加氯消毒数据确定的,和当时的条件相比,当前的污水处理厂在运行工艺和出水水质(氨氮、S

S

、

C

OD

和粪大肠菌群数等)要求上有较大区别,所需加药量也会有较大差别。

对当前大量污水处理厂加氯消毒设施运行调研、相关文献总结和大量实验室和现场验证的结果表明

,

执行

G

B18918-2002一级A

标准的污水处理厂

,消毒接触时间

≥30 min时,有效氯投加量控制在2.0~4.0 mg/L范围内,

粪大肠菌群数

可达到排放标准要求;消毒接触时间<

30 min时,需适当增大有效氯投加量。

2.4 加氯消毒接触时间分析

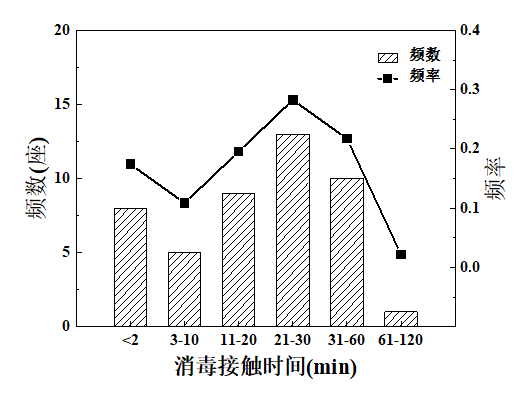

消毒接触时间对污水消毒效果会产生一定的影响。由图

4

可知,调研的污水处理厂消毒工艺的接触时间主要集中分布在

11~30 min之间,所占的比例达到47.7%;同时也存在2%的污水处理厂消毒接触时间在60 min以上。但消毒接触时间少于10 min的污水处理厂仍占有27%的比例,17%的厂甚至不足2 min。这可能是由于部分的污水处理厂内并

未设置专门的消毒接触池,因此仅依靠管道混合接触消毒;或设计的消毒接触池容量偏小,而进水水量超过了设计容量,使得接触时间较短。何敏等

[10]

探究了反应时间对次氯酸钠消毒效果的影响,结果表明,在反应时间低于

2 min时,次氯酸钠消毒的效果较差,当反应时间在15~30 min时,次氯酸钠的消毒作用才可完全发挥,而超过30 min后,粪大肠菌群数则基本不出现下降。由此可见,消毒接触时间过短可能会造成消毒效果的降低,还会使出水总余氯的浓度大大升高,增加产生出水消毒副产物的

风险(调研中发现个别厂,消毒药剂投加量低且消毒接触时间低,但出水粪大肠菌群数仍合格,是因为取样时氯药剂未反应完全,在采样瓶中仍在继续反应,所以存在采样的偶然性,不能代表实际消毒效果)。

朱彩琴等

[24]

研究了次氯酸钠接触时间与消毒效果的影响,当接触时间为

5 min时,有效氯投加量为3.51 mg/L时取得较好的消毒,粪大肠菌群数未检出;而当接触时间为30 min 时,达到较好的消毒效果只需1.76 mg/L的投加量。该研究讨论了采用A/A/O-SBR工艺中情况,不过,不同的处理工艺如MBR等次氯酸钠接触时间与消毒效果也不尽相同。由表1可以看出,一些按照规范控制有效氯投加量与接触时间的污水处理厂(如W10,W16,W49,W53等),其出水的总余氯和粪大肠菌群数均能够保持较低的数值,在确保充足的接触时间条件下这些厂的有效氯投加量并不高;而一些污水处理厂的有效氯投加量虽然偏高,但出水粪大肠菌群

数却高于按照规范投加有效氯量的污水处理厂(如

W12等),这可能是因为该厂的加氯消毒接触时间较短,仅为1 min,使得次氯酸钠与尾水还未充分接触就排出;另外,还有一些污水处理厂在相同的接触时间下,有效氯投加量虽然较低,但出水粪大肠菌群数依能保持较低的水平,如W13,W32等,通过调研分析发现这些污水处理厂在消毒工艺前段增加了如芬顿等高级氧化工艺,能够预先杀灭一些粪大肠菌群。

我国《室外排水设计规范》(

GB50014-2006)规定二氧化氯或氯消毒的接触时间不应小于30 min。由图5可知,结合文献中有效氯投加量与消毒接触时间之间存在的相关性:在一定的接触时间范围内,停留时间越长,所需加药量越低。

因此,建议

执行

GB 18918-2002一级A标准的污水处理厂

:

①

加氯

消毒接触时间控制

应

≥

30 min

,条件受限的污水处理厂

应

尽量

控制

接触时间

≥15 min

(

15min内

消毒剂对粪大肠菌群的杀灭效率最快,时间延长后杀灭效率放缓),

在冬季气温较低时可适时延长接触时间;

②

对于一些

消毒前端

采用了高级氧化或

MBR等工艺的污水处理厂,可在充足接触时间的条件下根据实际情况适当的减少次氯酸钠的投加量;

③

对于无法改变接触时间或通过管道混合的污水处理厂,则需根据实际情况,通过试验来确定具体的投加量,同时关注出水端余氯。

朱彩琴等

[24]

研究了次氯酸钠接触时间与消毒效果的影响,当接触时间为

5 min时,有效氯投加量为3.51 mg/L时取得较好的消毒,粪大肠菌群数未检出;而当接触时间为30 min 时,达到较好的消毒效果只需1.76 mg/L的投加量。该研究讨论了采用A/A/O-SBR工艺中情况,不过,不同的处理工艺如MBR等次氯酸钠接触时间与消毒效果也不尽相同。由表1可以看出,一些按照规范控制有效氯投加量与接触时间的污水处理厂(如W10,W16,W49,W53等),其出水的总余氯和粪大肠菌群数均能够保持较低的数值,在确保充足的接触时间条件下这些厂的有效氯投加量并不高;而一些污水处理厂的有效氯投加量虽然偏高,但出水粪大肠菌群

数却高于按照规范投加有效氯量的污水处理厂(如

W12等),这可能是因为该厂的加氯消毒接触时间较短,仅为1 min,使得次氯酸钠与尾水还未充分接触就排出;另外,还有一些污水处理厂在相同的接触时间下,有效氯投加量虽然较低,但出水粪大肠菌群数依能保持较低的水平,如W13,W32等,通过调研分析发现这些污水处理厂在消毒工艺前段增加了如芬顿等高级氧化工艺,能够预先杀灭一些粪大肠菌群。

我国《室外排水设计规范》(

GB50014-2006)规定二氧化氯或氯消毒的接触时间不应小于30 min。由图5可知,结合文献中有效氯投加量与消毒接触时间之间存在的相关性:在一定的接触时间范围内,停留时间越长,所需加药量越低。

因此,建议

执行

GB 18918-2002一级A标准的污水处理厂

:

①

加氯

消毒接触时间控制

应

≥

30 min

,条件受限的污水处理厂

应

尽量

控制

接触时间

≥15 min

(

15min内

消毒剂对粪大肠菌群的杀灭效率最快,时间延长后杀灭效率放缓),

在冬季气温较低时可适时延长接触时间;

②

对于一些

消毒前端

采用了高级氧化或

MBR等工艺的污水处理厂,可在充足接触时间的条件下根据实际情况适当的减少次氯酸钠的投加量;

③

对于无法改变接触时间或通过管道混合的污水处理厂,则需根据实际情况,通过试验来确定具体的投加量,同时关注出水端余氯。

2.5 加氯消毒后出水余氯的控制分析

城镇

污水处理厂

如

采用

加氯消毒

,

消毒后的出水中携带的余氯会一并排入自然水体,如排入自然水体余氯量过高,会

对受纳水体中鱼类和水生生物造成毒性影响

,因此有必要关注消毒后出水余氯数据

。

加氯消毒出水若直接排入水体,会对鱼类或水生生物产生毒害作用,因此有必须对排入水体的尾水余氯量进行严格控制

[2

5

]

。美国国家环保局规定尾水中总余氯应小于

0.011 mg/L

[2

6

]

,而我国暂无相关标准。柏育材

[2

7

]

等研究发现,当余氯浓度为

0.2 mg/L

时,大黄鱼仔鱼的死亡率为

20%左右;江志兵

[2

8

]

等研究发现,

0.1~0.2 mg/L的余氯浓度已接近甚至超过海水鱼类的30 min半致死浓度。由表1数据可知,调研的56座污水处理厂中有24座有出水余氯的测试数据,出水总余氯在0.09~8.5 mg/L之间,平均值为1.12 mg/L,总余氯浓度在0.20 mg/L以上的占比达到70%。

因此,建议各污水处理厂:

①

优先确保

出水粪大肠菌群数达标

,在此

基础上,尽量降低

消毒药剂

投加量

,

从而降低出水余氯浓度,

减少对受纳水体生态环境的影响。

②

对于接触时间充足的,根据自身消毒接触时间进行投加次氯酸钠后水中总余氯量衰减的实验,确定在不同的接触时间下需控制尾水中总余氯量为多少能够保证出水粪大肠

菌群数的达标;

③

对于接触消除时间较短或采用管道加氯消毒的污水处理厂,则需要进行短时间按内或管道模型实验管道中余氯含量的衰减情况,确定最佳的余氯含量。

1) 紫外消毒具有持久性差的缺点,结合已有设施的紫外线剂量范围,应进行不同时间、不同水量条件下的粪大肠

菌

群

光复活率实验,确保实现出水的稳定达标排放;如无法满足实际需求,应考虑设置其他消毒方式

作为补充

;

目前使用二氧化氯消毒的城镇污水处理厂,建议

对比设备厂家给出的有效氯数据和实际在污水消毒中可发挥作用的有效氯数据的差别(设备效率、检测时不同

p

H

的影响等),加强二氧化氯发生设备的维护保养,并确保有可正常运行的备件,

在确保出水粪大肠

菌群数

达标的情况下,尽量降低药剂的投加量,减少余氯对于受纳水体的影响

;

新建及扩建的城镇污水处理厂,

在深度处理末端

已设置了芬顿、臭氧等高级氧化工艺,且出水粪大肠菌群

数

稳定达标的情况下,可不另外单独设置消毒处理单元

;消毒前端采用膜处理工艺的污水处理厂,因膜对病原微生物具有截留作用,可根据实验结果相应减少消毒药剂投加量。

2

)

调研结果表明,加氯消毒(次氯酸钠和二氧化氯)应用最为广泛,当前我国部分城镇污水处理厂无接触消毒池,消毒剂与污水的接触时间较短,无法充分发挥消毒作用,是导致药剂投加量偏高的原因之一。研究结果表明,

对出水执行

GB 18918-2002一级A排放标准的污水处理厂,当消毒接触时间≥30 min时,有效氯投加量控制在

2

~4 mg/L,粪大肠菌群数

可达到排放标准要求;

当消毒接触时间<

30 min时,有效氯投加量需适当增大。

由于受进水水质、水量、粪大肠菌群数、接触时间和水温等因素影响,消毒药剂投加量会有所差异,各厂应关注药剂投加量,定期检测粪大肠菌群数等

指标

,掌握药剂投加量与相关因素的关系,及时调整加药量。

3)

建议

执行

GB 18918-2002

一级

A

标

准的污水处理厂

,

加氯

消毒接触时间控制

应

≥

30 min,条件受限的污水处理厂

应

尽量

控制

接触时间

≥15 min

(

15min内消毒剂对粪大肠菌群的杀灭效率最快,时间延长后杀灭效率放缓),在冬季气温较低时可适时延长接触时间;

对于一些

消毒前端

采用了高级氧化或

MBR等工艺的污水处理厂,可在充足接触时间的条件下根据实际情况适当的减少次氯酸钠的投加量;

对于无法改变接触时间或通过管道混合的污水处理厂,则需根据实际情况,通过试验来确定具体的投加量,同时关注出水端余氯。

4

)

城镇

污水处理厂

如

采用

加氯消毒

,

消毒后的出水中携带的余氯会一并排入自然水体,如排入自然水体余氯量过高,会

对受纳水体中鱼类和水生生物造成毒性影响。

建议我国城镇污水处理厂优先确保出水粪大肠菌群数达标,在此基础上,再尽量

减少

消毒药剂投加量,

从而降低出水余氯浓度,

避免

对受纳水体生态环境的影响。

5

)

城镇污水处理厂应加强游离氯、总余氯及粪大肠菌群数等指标的现场检测

。

针对

游离氯

和

总余氯

的检测,如现场未安装在线余氯监测仪,可采用便携式余氯仪

快速测定余氯指标

指导生产

运行

。

针对

粪大肠菌群数指标

的检测,如

现场检测

到

水样中含有余氯时,应及时加入适量硫代硫酸钠试剂脱氯以消除

对

粪大肠菌群数指标检测中的干扰,确保粪大肠菌群指标检测的准确可靠。

6

)

另因氧化还原电位(

O

RP

)

可

反映

水溶液中所有物质表现出来的宏观

氧化还原

性

,

氧化还原电位

越高,

氧化

性越强

,故可根据

O

RP

数值判断消毒出水氧化性,从而间接预估消毒情况。

根据常州排水管理处多年运行经验和无锡市政公用环境检测研究院

出水执行

GB 18918-2002一级A排放标准

的污水处理厂加

氯消毒后出水

口

ORP数值大于600 mV时,出水粪大肠菌群数能够小于1000 MPN/L。因此,

可考虑在

加氯

消毒

后

出水

口检测

ORP数值

,辅助

判断消毒效果。

结合已有的研究结果和目前城镇污水处理厂实际面临的问题,在以下几个方面尚需深入的研究:

1) 城镇污水处理厂MBR工艺与常规工艺对于消毒药剂投加量的影响;

2) 进水粪大肠菌群数、pH、氨氮、还原性干扰物等因素对于不同消毒工艺运行效果的影响,重点研究

我国城镇污水处理厂加氯消毒

适宜

的

C

T

值,即

加

出水余氯

和消毒接触时间与

粪大肠菌群数的相关关系;

3) 城镇污水处理厂进水余氯衰减规律及对活性污泥的影响机理,为城镇污水处理厂应对含消毒剂来水时的运行调控提供技术指导;

4) 城镇污水处理厂出水不同余氯及消毒副产物浓度对于受纳水体

生态环境

的影响。

[1]

赵海静. 城市污水中新型病原细菌的生物学特征及杀灭效果研究[D]. 2010.

[2]

《城市污水处理及污染防治技术政策》原建设部、国家环保总局、科技部联合发布的通知[s].2000,06.

[3]

濮晨熹.城市污水处理厂消毒技术应用研究[D].广州大学, 2012.

[4]

Brahmi M, Modeling of secondary treated wastewater disinfection by UV irradiation: Effects of suspended solids content[J]. Science Direct, 2009.10.16:1218-1225.

[5]

张永吉,刘文君.紫外线消毒对光复活时粪大肠菌群活性的影响[J].中国给水排水,2006,09:22-17.

[6]

赵琳

.紫外与次氯酸钠消毒效果及影响因素研究[D].西安建筑科技大学,2014.

[7]

Stefan P, Xavier P. Chemometric modeling and prediction of trihalomethane formation in Barcelona’s water works plant[J]. Water Research, 2007.05.18:3394-3406 .

[8]

黄君礼,曹亚风,王学凤

.二氧化氯对氯仿形成的影响[J].环境化学,1994,13(5):466-473.

[9]

郑晓英,王靖宇,李魁晓,等

.次氯酸钠、臭氧及其组合再生水消毒技术研究[J].环境工程,2017,35(11):23-27.

[10]

何敏,许小燕,牛璐瑶,等.次氯酸钠对污水处理厂二级出水消毒效果的影响因素探讨[J].净水技术,2019,38(01):7-11.

[11]

郭美婷,胡洪营.紫外线和氯组合方式对粪大肠菌群灭活效果的影响研究[J].中国给水排水,2007,09:23-17.

[12]

张永吉,刘文君,张琳.氯对紫外线灭活枯草芽孢杆菌的协同作用[J].环境科学,2006,27(2):329-332.

[13]

葛洁榉.紫外光——氯联用强化回用水消毒效果的试验研究[D].中山大学,2009.

[14]

陈健,王长生,张国占,等.紫外线消毒技术在给排水中的应用[J].中国给水排水,2002(07):29-31.

[15]

刘淑琳,唐玉霖.城市污水处理厂紫外线消毒常见问题控制及发展趋势[J].中国给水排水,2017,33(22):24-28.

[16]

王璐璐.饮用水中二氧化氯与氯气消毒效果对比与研究[J].内蒙古石油化工,2018,44(06):32-33.

[17]

刘怡

,

吴明松

,

周秀艳

,等

.磷酸改进五步碘量法对二氧化氯发生器产物测定[J].中国消毒学杂志

,

2018

,

35(12)

:

890-892+897.

[18]

陈飒

,

李志梅

,

苏子行

,等.

复合二氧化氯消毒剂有效含量的定义[J].净水技术

,

2012

,

31(01)

:

12-15.

[19]

Zhao Q, Kugel, Günter. Thermophilic/mesophilic digestion of sewage sludge and organic wastes[J]. Journal of Environmental Science and Health. Part A: Environmental Science and Engineering and Toxicology, 1996, 31(9):2211-2231.

[20]

王雨,程丽华,毕学军,等.污水深度处理次氯酸钠消毒副产物二氯乙腈的生成影响研究[J].水处理技术,2014,40(6):50-53.

[21]

Zhou X, Zhao J, Li Z, et al. Enhancement effects of ultrasound on secondary wastewater effluent disinfection by sodium hypochlorite and disinfection by-products analysis[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2016, 29:60-66.

[22]

李璐瑶

. 次氯酸钠深度处理城市污水厂二级出水的试验研究[D]. 青岛理工大学, 2012.

[23]

祝明,杨雅雯,赵燕,等.氨氮浓度对次氯酸钠消毒中水的影响[J].环境工程学报,2011,5(12):155-158.

[24]

朱彩琴.城镇污水处理厂次氯酸钠消毒实验与分析[J].资源节约与环保,2015,3:109.

[25]

王荣生,黄翔峰,谢浩,等.城市污水厂尾水氯消毒及其余氯控制技术[J].环保科技,2003(4):8-11.

[26]

Helz G R, Nweke A C. Incompleteness of Wastewater Dechlorination[J]. Environmental Science & Technology, 1995, 29(4):1018-1022.

[27]

柏育材,李鸣,徐兆礼,张光玉,阙江龙.冷排水中余氯对鱼类毒理效应和资源损失量估算方法的研究[J].生态毒理学报,2011,6(06):634-642.

[28]

江志兵,廖一波,高爱根,陈全震,曾江宁.余氯对鱼类毒性影响的研究进展[J].海洋学研究,2009,27(04):86-94.

投稿咨询:

022-27835707

广告咨询:

022-27835639

发行咨询:

022-27835231

官方网站:

www.cnww1985.com

联系邮箱:

[email protected]

王领全 13752275003(主办、协办、报告等)

任莹莹 15122360102 (论文投稿,预订房间)

金晟 会计 18622273726 (发票,预订房间)

电话:022-27835639 27835592 13752275003

李激教授做大会报告

2018

年

9

月

3-6

日,由《中国给水排水》杂志社等主办的

2018

年中国污水处理厂提标改造高级研讨会于安徽合肥召开。参会代表主要来自中国工程院院士、中国城镇供排水协会、建设部、中国市政工程华北设计研究总院、江南大学、东南大学等高校,设计院、污水处理厂和设备厂家共

60

多家,参会人数逾

1000

人,专题报告场次超过

50

场。

研讨会上,我院(江南大学环境学院)李激教授受邀主持了半天研讨会并作主题为“新一轮污水处理厂提标改造达标技术路线疑点分析与对策”的学术报告。李激教授结合自身多年的一线工作经验、丰富的理论知识和近些年对污水处理厂的研究结果详细报告了高排放标准背景下污水处理厂现有工艺能力评估、优化运行及提标工程措施分析。

针对现状污水厂的准III、准IV类提标改造的重点难点,从污水厂的全流程分析、管理性提标、工程性措施、已有提标工艺路线等方面作了详细的解读。

报告受到参会人员的一致好评,为高标准要求下污水处理厂新一轮提标改造开拓了思路,提供了设计依据和理论基础,对今后相关工作的开展具有借鉴意义。

此次研讨会中,与会人员紧扣主题,深入探讨了高排放标准下中国污水处理厂提标改造工作的政策、设计理念和技术应用,分析了当前污水处理厂提标工程措施的技术发展,为大家奉献了一场场精彩的知识盛宴。

新一轮污水处理厂提标改造达标技术路线疑点分析与对策

江南大学环境与土木工程学院教授&全国污水处理厂绩效评比专家组组长&全国建设领域节能减排检查环保组专家

擅 长:城市污水处理厂的建设、运行管理、相关行业标准编制等工作,专业领域涉及城市污水处理、污水处理厂建设、污水再生利用、污水处理站的设计、调试等各个方面

专家领域:城镇污水处理工艺技术、污水处理厂运营管理、污水深度处理与再生利用工艺技术、排水系统及管网技术与管理

参加学术组织及担任职务:住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、江苏省土木工程协会给排水专业委员会委员、《中国给水排水》杂志编委会委员、无锡市土木工程协会给排水专业委员会委员、无锡市安全生产专家、无锡市突发环境事件应急处置专家组成员、国家注册二级建造师、无锡市“巾帼建功”标兵