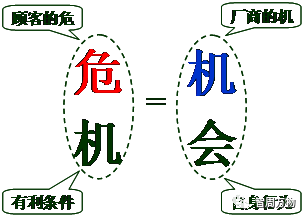

机会与危机本来就是同一问题的不同表述,并非两个不同事物的并存。任何事物并无好坏,就看如何看待它。这一点到底是危机还是机会?有人看成机会,有人却看成危机。非典来了,有人惶惶不可终日,而马云将阿里巴巴举起;战争来了,有人拖家带口避难了,有人建功立业了……

危机

因此,万世万物本身是没有好坏对错的,从哪个角度看它,只是同一个问题的不同表述。常人把危机更多地看成“危”,而高人把危机更多地看成“机”

----

越有“危”的地方“机”越多。

机会

一般的理解是在“机”上,但问题的关键是看你敢不敢、会不会去把握它。经济危机是危机还是机遇?常人理解永远是危机,高人理解永远是机会。可谓是几家欢喜几家愁。

同时,按照一般人的理解,“危”和“机”都是从自身的角度来定义的,就是对我有好处的叫“机”,对我有坏处的叫“危”。但营销不是如此,顾客的问题对顾客来讲是“危”,但对顾客的对立面——厂家来说就是“机”,如果没有顾客这个“危”,厂家的“机”是出不来的。因此“危”越大“机”越大。打仗越深入,骨灰盒一定走俏;疫病蔓延,疫苗一定好卖。

越是顾客的“危”,厂商的“机”就越多,这两个是对应的,是一体的两面。而这个“机”是一个有利的条件,有利的条件出现就看我们会不会主动出击,而不是等着“机”自动敲门。

只要消费者(顾客)问题得到有效解决,公司的问题就迎刃而解。只要把顾客问题解决了,公司的问题一定解决了;顾客问题解决不了,公司的问题是解决不了的;如果顾客的问题解决了,公司就有钱,公司有了钱还有什么问题是不能解决的。

有需求才是产品,没有需求就永远不是产品,最多是那个“东西”,甚至不是东西。一切问题最终都是消费者和用户的感觉问题。

市场无小事,公司无大事。

顾客的问题是公司天大的事。

从来没有真正的绝境

智利北部有一个叫丘恩贡果的小村子,这里西临太平洋,北靠阿塔卡玛沙漠。特殊的地理环境,使太平洋冷湿气流与沙漠上的高温气流终年交融,形成了多雾的气候,可浓雾丝毫无益于这片干涸的土地,因为白天强烈的日晒会使浓雾很快蒸发殆尽。

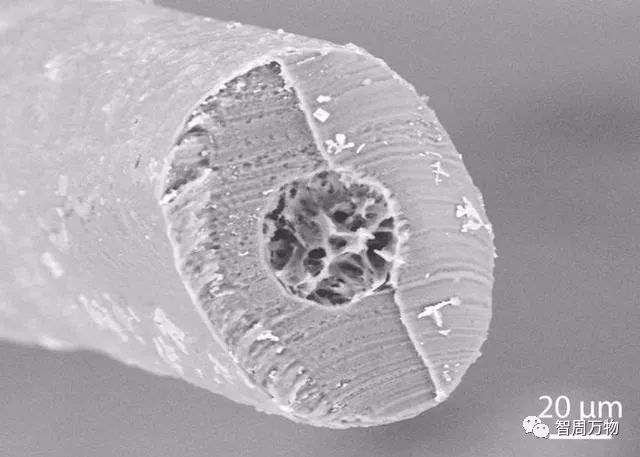

一直以来,在这片被干旱统治的土地上,看不到绿色,没有一点生机。加拿大一位名叫罗伯特的物理学家在进行环球考察时经过这片荒凉之地。他住进村子。不久,他发现一种奇异现象,这里除蜘蛛没有其他任何生物。处处蛛网密布,蜘蛛四处繁衍,生活得很好。

为什么只有蜘蛛能在如此干旱的环境里生存下来呢?这引起了罗伯特极大兴趣。

借助电子显微镜,他发现这些蜘蛛具有很强的亲水性,极易吸收雾气中的水分。而这些水分,正是蜘蛛能在这里生生不息的源泉。

在智利政府支持下,罗伯特研制出一种人造纤维网,选择当地雾气最浓的地段排成网阵。这样,穿行其间的雾气被反复拦截后形成大量水滴,水滴滴到网下的流槽里,经过滤、净化,就成了新的水源。

如今,人造蜘蛛网平均每天截水 10580 升,浓雾季节,每天可截水131000升,不仅满足了当地居民生活之需,而且还可灌溉土地,让这片昔日满目荒凉、尘土飞扬的荒漠,长出了鲜花和青绿的蔬菜。

这则故事告诉我们这世界上,从来没有真正的绝境,有的只是绝望的思维,只要心灵不曾干涸,再荒凉的土地,也会变成生机勃勃的绿洲。一个优秀的企业对顾客的一举一动都相当细腻,他就知道到底这里有什么问题,然后就举一反三,这就是创新。

许多公司关心物品甚于关心产品所提供的服务;钟爱自己的物品而忘了顾客购买产品是为了满足某种需要,而不是为了这样东西本身。

顾客到店里来,我们根本没有必要介绍,要把机会留给顾客,让顾客多说,让顾客说说有什么问题,等他讲完了,再告诉他在我们这里可以解决这个问题。而现实,销售人员噼里啪啦说了半天,顾客无动于衷,毫无兴趣。

如今的做生意不是当年的做买卖,做买卖这些都只是把注意力集中在物品上(如产品外貌描述等)而不是在顾客的真正需要与欲望上。把说话的机会留给顾客,多一些思考,多一些分析,我们就多一些机会。所以说,今天会说的搞不过会听的,会听的搞不过会思考和分析的。

铁棒与钥匙