又一个花季少女殒命!

又是DiDi!

这两天,舆论场被发生在浙江乐清的一桩命案刷屏了。

一名20岁的温州乐清姑娘赵某乘坐

DiDi

顺风车遇害,

这距离今年5月发生的21岁空姐顺风车遇害案只过去3个月。

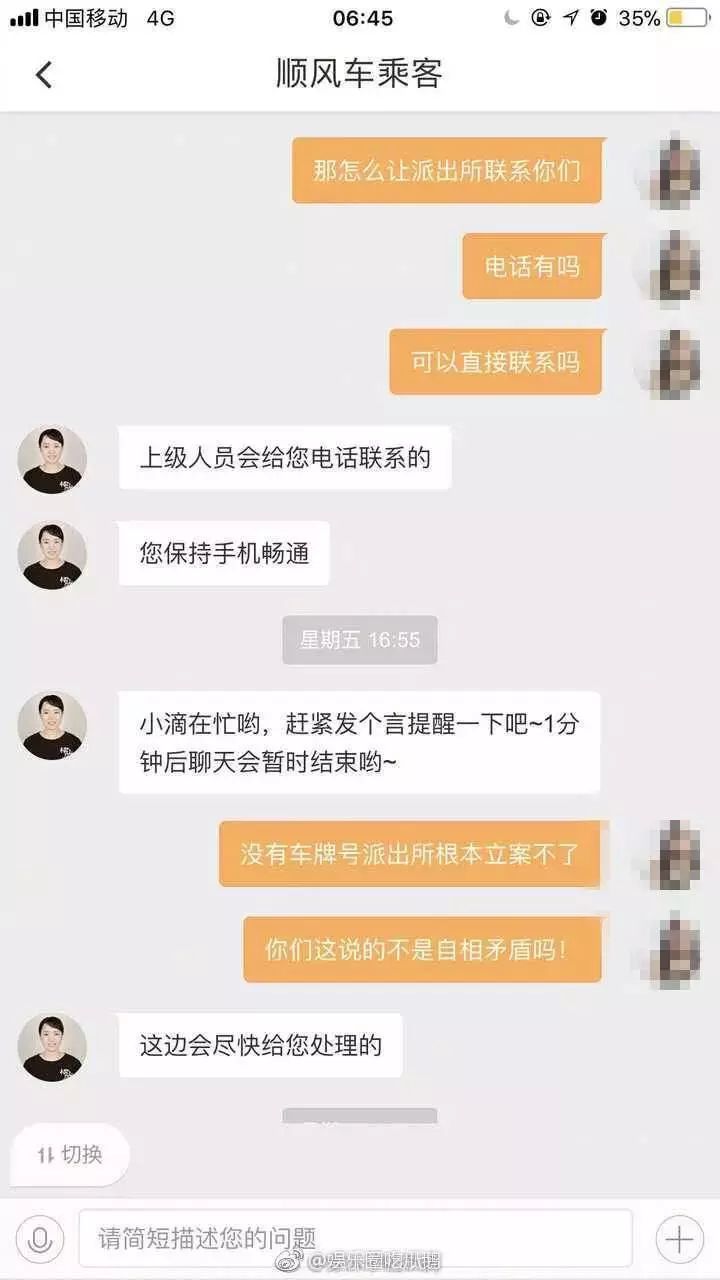

比上次事件更令人愤怒的是,被害人在车上曾向好友求救,而该好友也一次又一次地联系

DiDi

客服,但是没有得到任何满意的答复。

女孩的亲友心中牵挂亲人的安危,已是五脏俱焚。面对如此冷冰冰的机械回复,心里的痛苦和绝望无以复加。

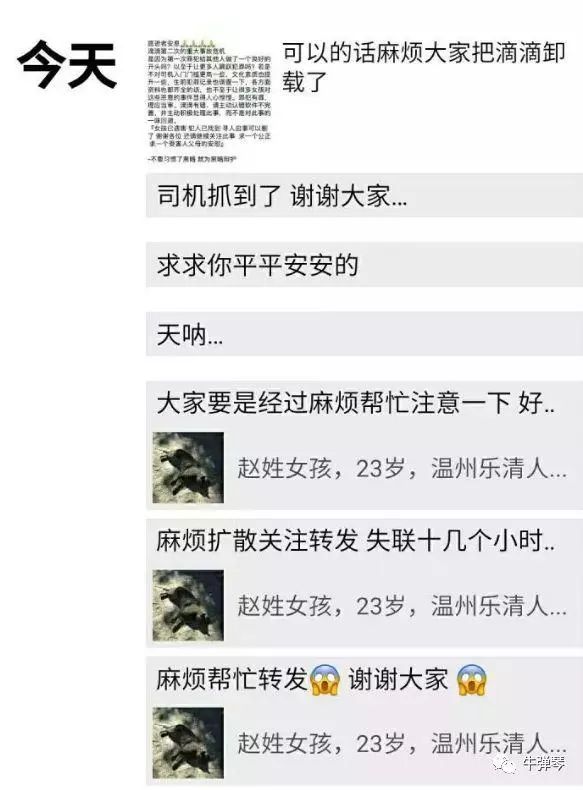

据说这是其亲友的朋友圈截图。我们可以充分调动人类的同理心,感受那种绝望和愤怒的心情。

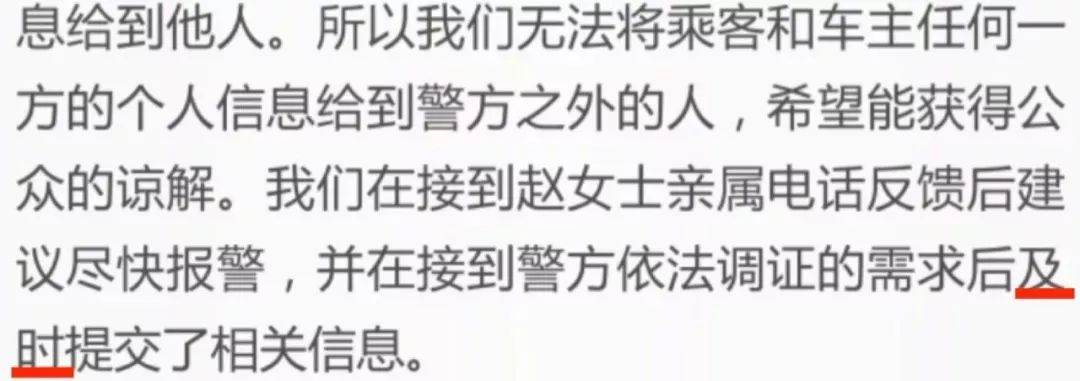

更发指的是,事件发生后,

DiDi

发出了一则声明,其中是这么说的:

大意是,一开始的拖延是因为我们是为了客户的信息隐私着想。后来我们及时把信息交给了警方,出了事不是我们的责任啊!

这就把自己的责任轻轻地摘了出去,把锅甩到了当地警方的头上。

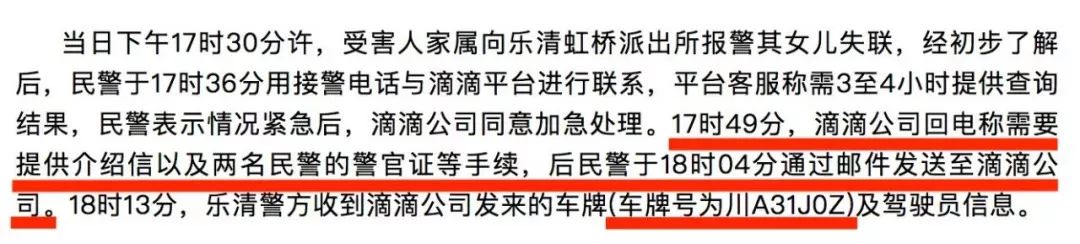

于是,费了一夜劲到处找人的乐清警方也坐不住了,明确表示,这锅我们不背!于是就有了如下的警方声明:

根据警方的声明,事情经过大概是这样的:

16:41

警察蜀黍(此刻用的是报案朋友的手机):XX客服,我是警察蜀黍,请配合一下,提供下车辆信息。

XX客服:你怎么证明你是警察?你的心情我们可以理解,但是冒充警察是不对的哦。请耐心等待一个小时,我们有安全专家介入。放心吧!

(警察蜀黍的心理活动:你妹的专家!我们才是安全专家!)

17:13

客服:乘客在14:10就取消了订单,没有上车哦。

警察蜀黍:上车后也可以中途取消订单,你快提供下车牌信息和电话。

客服:你证明你是警察先,否则我们不可能给你提供什么信息,要为客户的信息安全负责。

警察蜀黍:~!@#¥%

17:30

警察蜀黍(用接警电话):你看我用的是警察局的号码,我真的是警察。

客服:好吧,那你等3-4个小时,本科技出行公司,给你提供查询结果。

警察蜀黍:我很着急啊。

客服:哦,那你提供下介绍信,附上两名民警的警官证,还要…手续。

警察蜀黍:@#$%^&

18:04,警察蜀黍的邮件发到了。

18:13,乐清警方收到

DiDi

公司发来的车牌(车牌号为川A31J0Z)及驾驶员信息。

收到信息后,警方对司机钟某开展布控,并在次日凌晨4时许抓获犯罪嫌疑人,后者迅速交代了犯罪事实。

显然,

DiDi

摊上事了,摊上大事了!

DiDi

想强行甩锅,但是这个锅是甩不掉的。

首先,

DiDi

想要做社交的商业野心,成为引发悲剧的导火索。

三个月前空姐被害案,最大的诱因就是

DiDi

希望将顺风车打造为社交平台,于是司机和乘客之间可以互相看到对方个人信息,并且评论带有大量涉及个人信息的内容,为潜在心怀不轨的人搜寻猎物提供了便利。案件发生后,

DiDi

痛下决心整改,并关闭了互评内容中涉及个人信息的内容,并将个人信息设置为默认保密。而在本次案件发生前,

DiDi

悄悄地修改了安全级别,又变成了信息公开。

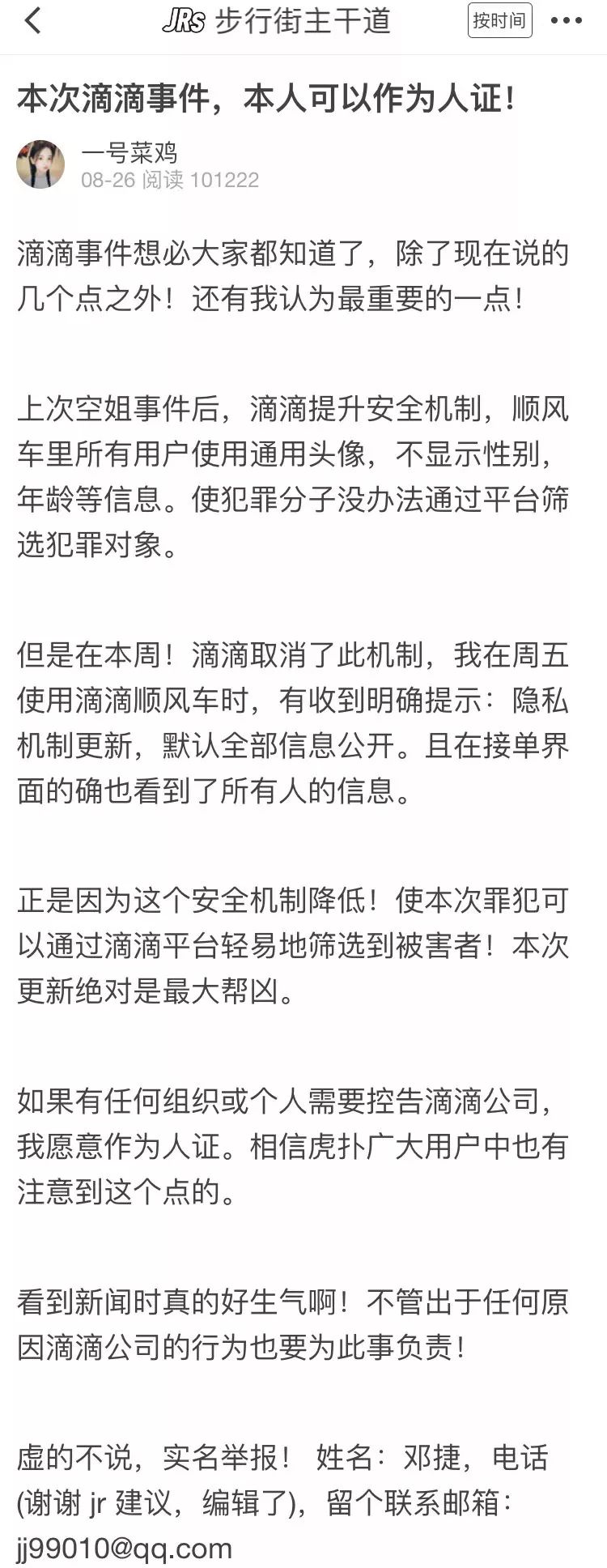

如虎扑上这个实名举报帖:

其次,

DiDi

客服的缓慢僵化,难辞其咎。虽说从事后复盘看,警方接到报案时,姑娘已经遇害,但是看

DiDi

客服的反应就知道,其客服工作的原则,就是以拖延应付为第一要务。

这就意味着,一旦出事,只能指望当事人的自救能力,完全不要指望

DiDi

客服做出什么积极反应了。

根据以上两点,

DiDi

负责顺风车业务的总经理和负责客服的副总双双被免职,也不算太冤了。

好了,情绪就发泄到这里。下面再用理性分析一下,这样的事情是否能够避免。

分析来分析去,我无奈地发现,

这是一个难以解开的死结。

首先,大家都认为,

DiDi

提供的网约车平台,是导致命案的罪魁祸首。但真相恰恰是反直觉的:网约车平台的出现,极大降低了发生恶性案件的概率。

在网约车平台出现之前,私家车搭载陌生人的情况由来已久,这种没有运营许可的车辆被统称为“黑车”。

我用“黑车+命案”作为关键词搜索,得到了659,000个结果,截图如下:

由于黑车完全在监管范围之外,黑车司机作案的事例屡见不鲜。即使在滴滴出现之后,仍然时有黑车司机犯案的报道。

DiDi

覆盖全国的网约车数量约1.2亿,从概率上说,与

DiDi

有关的命案发生率,

实际上

远低于没有网约车平台的情形。

为什么网约车会极大降低犯罪发生率?

因为只要通过网络约车,就会留下数据

。事后很容易顺藤摸瓜找到元凶。而黑车则不然,很容易逃脱监管。事实也正是如此,

DiDi

出事后,总是能迅速破案,无一漏网。这种几乎百发百中的概率对于潜在的图谋不轨者造成很大的震慑,因此极大降低的案发的概率。

但为什么我们的感觉恰好相反?

原因有两个。

首先是滴滴的“名人效应”。

DiDi

身为估值数百亿美元的独角兽企业,

树大招风,

新闻价值极大。一旦出事,就会引发媒体的争相报道,并迅速引发关注。这就好比王宝强离个婚,找个新女友,马上弄得天下皆知,而普通人发生类似的事,估计都不一定能传遍他自己的朋友圈。

其次,

跟我们的同理心有关。

由于网约车的普及,今天我们可以做到不坐黑车(其实也很难完全避免),但是几乎每个人都有用app叫车的经历。发生这样的恶性案件,每个人都会把受害人的悲惨经历代入自己身上,几乎是感同身受,从而引发极大的愤怒和关注。而黑车犯案,除非就发生在自己的身边,否则很难进入人们的视线。这就好比中国出现yi苗问题,马上闹得天翻地覆,因为我们每个人都有注射问题yi苗的可能。而印度作为各大国际医药公司的人体试验田,几十万人成为“小白鼠”,每年因为药物反应致死成百上千人,在中国几乎无人关心。因为这事情跟自己毫无联系。

事件发生后,很多人把矛头对准了网约车平台。但如果因为发生了这样的悲剧,就此叫停网约车,那才是真正的因噎废食。类似的恶性事件的发生概率只会上升,而不是下降。

就如同因为发生了医疗事故,而关闭所有医院一样荒谬。

如果网约车不能一棒打死,干掉

DiDi

,换别人来,行不行?

本次案件,将

DiDi

客服的低效僵化呈现在聚光灯下。说实话,

DiDi

的客服确实存在很大的问题,但是想要避免类似悲剧的发生,不像某些人拍脑袋想得那么简单。

这就好比有些公知批评政府无比欢实,换成他自己坐到那个位置上,做得更好的可能性很小,做得更烂的可能性倒是很大。

有人说,客服建立快速响应机制,一旦接到有人报案,就立即对司机进行定位、核查,排除隐患。

但只是外行小白一厢情愿的美好想象而已。

我们这个世界迅速进入互联网社会,实际上各个方面对于如此迅速的改变都很不适应。从客服的角度,根本没有处理如此大规模并发事件的成熟机制。

可能很少有人认真想过这件事的规模。

DiDi

的客服面对的是1.2亿司机,每个司机平均每天拉十单,假设其中千分之一出现客服投诉,就是120万/天的天文数字。

假设一个电话需要3分钟,那么光是接电话的一线客服人员就得一万人。由于投诉发生在时间上分布不均匀,要保证每通电话能都接通,实际需要的一线客服还得翻几倍,更别提后续各种处理人员了。

DiDi

的客服根本就无法应对如此规模的客服需求,只能大量外包。

工作这么辛苦,压力这么大,薪资不高,也没有良好的上升空间,但凡有点能力的人都不会去干一线客服,因此也留不住什么高素质的人。

更坑爹的是,客服的工作是干好了没有奖励,干不好被投诉就会被罚款,于是形成了敷衍应付、不求有功但求无过整体氛围。

不是

DiDi

一家如此,这是客服行业的通病。

可能大家平时都是不惹是生非的好乘客,但是对于客服来说,他们每天被海量投诉所淹没(说实话,换成任何一个人,每天接一百多通电话,思维早就麻木了,早就形成了机械应付的

自动

模式),而且常常碰到恶意投诉的客人。

恶意投诉的目的很简单:

骗取赔偿

。

举个简单的例子。美国电商亚马逊在最初进入中国的时候,曾经实行和美国一样的赔付政策:只要接到用户投诉,涉及金额在一定范围以内的,不做核实直接退款,客户也不用退货,或者直接再发一件新的。该政策的假设是:客户都是善意的,怕麻烦的,一旦投诉就肯定是真有问题。于是有人就抓住这个漏洞,不断购买符合政策的商品再投诉,然后再把未拆包装的商品以一定折扣二手卖掉。依靠这种空手套白狼的方式甚至可以发家致富,挣个几百万。后来亚马逊的客服部门终于醒悟过来,关停了这项服务。

另外一个例子是京东。京东的政策是七天内无条件退换。于是就有一些人利用这一规则“试用”各种商品。京东花费大量物流成本不说,还导致大量商品包装被拆后再次销售,落下“二手东”的恶名。

还有与网约车相关的例子。在司机骚扰女乘客的新闻曝光后,各个网约车平台有一类投诉呈爆发式增长,就是女乘客投诉司机性骚扰。这种投诉的后果,就是平台为了息事宁人,退钱并给予一定的补偿。我相信其中肯定有真的性骚扰,但不乏大量为了占小便宜而故意投诉的案例。

大家都听说过“狼来了”的故事。客服的困境,就是每天都要应对大量这种“狼来了”的信息。本来平台的利润就十分微薄,如果对于每一个投诉都上升到一级战备,那平台就只剩下亏损倒闭一条路。

实际上,各大电商平台都建立了风控部门,建立黑名单制度,通过数据分析定位出恶意投诉的账户,将其加入黑名单。但现在的大数据技术还很初级,相对于实际问题只是聊胜于无而已。

如果要想彻底解决客服的问题,靠人是不行的,只能指望建立在大数据基础上的AI客服的进一步成熟。

也许有人会说,如果建立乘客黑名单不可行,是否可以建立司机的黑名单,或者提高司机的准入门槛呢?

这个提案比刚才那个稍微靠谱一些。但深入分析,这里面可能涉及四方面的问题。

其一,滥用规则的问题。大家都知道X宝的评价制度催生了一个职业——差评师,就是通过故意给差评敲诈卖家。如果对司机处罚严厉的话,这种现象就会立即蔓延到网约车平台。

与电商平台不同,

DiDi

对于车主的约束机制并不强。如果这种情况大量发生,在竞争压力之下对于

DiDi

是致命的(关于竞争后面再说)。

其二、提高准入门槛,对于降低悲剧发生概率的作用,有可能微乎其微。

如前所述,网约车司机犯案,破案率几乎是100%,到目前为止还没有漏网之鱼。如果作案者是一个“理性人”,那么他面对这种情况,就不应该作案。

然而,我们人类说白了,只不过是有时候会进行理性思考的哺乳动物而已。正是因为相同的原因,传统

经济学理论看起来推理严密,但是由于其前提——“理性人假设”不成立,导致其结论基本不能解释现实世界。

根据脑神经科学的研究结果,在情绪冲动的情况下,负责理性思考的大脑前额叶会暂时失效,被戏称为前额叶的自我阉割,陷入这种状态的人不过是人形的哺乳动物而已。这也是为什么会有所谓的“下半身支配”,“激情杀人”的现象。

网约车提供了一个短暂的陌生男女近距离相处时段。对于平时很难与女性打交道的年轻男性来说,此时可以看见样貌,听见声音,嗅到体香,可能会瞬间激发生物本能,做出不计后果的事情。某些种类非洲田鼠为了交配连命都不要了,人类本能激发也可能干出类似的事情。此外,创业失败,感情不和,赌博欠债等种种情况造成精神压力过大,都有可能一时冲动干出不计后果的事情。

但是,又不可能直接出台禁止单身青年男子作网约车司机的规定,因为这一人群正是司机主力。

提高准入门槛,除了减少网约车供给,抬高价格,对于降低案发概率几乎没有什么影响。

其三、即使借助大数据技术,真的建立司机黑名单,可能会引发更加深层次的社会矛盾。

我们知道,每个人都有可能会犯错。一旦犯错后被记录在案,是否要给这个人改过自新的机会?

按照大部分人的意见,似乎是加入黑名单,永不录用。但

如果

有前科的人无法被社会接纳,丧失了正常谋生的机会,那实际上就是逼迫他继续在犯罪的道路上,越陷越深。

那么这个毫不宽容的社会就很可怕了,稍有越轨可能就会万劫不复。那样的话每个人生活在极大心理压力之下,可能反而会导致心理崩溃,做更加出格的事情,最终导致社会失控。

这也给将来的大数据社会提出了一个严重的问题。如果每个人的行为都被事无巨细地记录下来,并作为评判他将来行为的依据。到底是普遍互信的社会还是压力重重的社会?

也许,这就是奥威尔所写下的《1984》所描述的那个世界?

其四、市场竞争的问题。

很多人认为是

DiDi

垄断造成的不作为,导致了悲剧的发生。但是我这里又得出了一个反常识的结论:

恰恰是竞争压力导致

DiDi

不敢乱作为,留下了隐患

。

DiDi

虽然财大气粗,但它本质上只是一个平台。平台都面临相同的问题,就是如何留住服务提供商。

DiDi

虽然量上去了,但是它的护城河并不明显。

当年X趣曾是中国最大的C2C电商平台,面对X趣收入驻费的政策,X宝直接推出前三年免费的政策,导致卖家用脚投票,纷纷投奔X宝。

于是,市场上只有X宝,再无X趣。

正是因为入驻条件宽松,所以X宝上假货泛滥。由于开店成本实在太低,有人买就是赚到,就算被举报,打不了换个马甲再来,所以假货屡禁不止,甚至越演越烈。

后来,X宝逐渐提高了入驻标准,其中主打X猫商城还要交进场费,并严查假货商家,于是驱赶了大量假冒伪劣商家。然而,这些假货的供给和需求并不会凭空消失,被X多多成建制收编了,打造了一个三百亿美元的财富帝国,还给X宝树了一个强劲的竞争对手。

如果

DiDi

对司机用严厉的条件管控,X德、X嗒、X到都可以通过更加宽松的政策吸引司机入驻。甚至主打送外卖的X团也可以横插一杠,进军网约车业务。

DiDi

的网约车帝国就会如同当年的X趣一样土崩瓦解!

大家还记得网约车是怎么来的吗?其实无论是电话叫车,还是路边打车,原先的出租车体系已经很成熟了。但是出租车公司有一个很让人诟病的政策:高额的份子钱。份子钱使得出租车司机面临很大的盈利压力,并且准入门槛高,出租车少,打车难。正是瞄准了这一问题,网约车极大降低了司机的门槛,加大了出行的供给,才造就了上万亿的网约车市场。

换句话说,网约车本就是通过降低准入门槛而出现的,是一个

颠覆式创新

的典型案例,如果

DiDi

抬高准入门槛,就相当于自掘坟墓,自造窘境,等着被别人颠覆式创新。

有人不理解,明明顺风车只占

DiDi

总营收的5%,为什么

DiDi

甘冒巨大风险,也不愿意放弃顺风车这块市场。

按照颠覆式创新的逻辑,顺风车是所有出行服务中最低端的部分,但是却连接着海量用户,其中蕴藏着广阔的潜在市场。如果

DiDi

不占,被竞争对手占据,迟早会出现一个可怕的竞争对手。

这就像X宝放弃了最低端的商家,结果造就了X多多;蒋介石放弃了农村,结果成就了毛泽东。

关于颠覆式创新,可以参阅《

破解“创新者窘境”依靠毛泽东思想?(数理看世界之三)

》,或者直接看这本书:

至于

DiDi

为什么不肯放弃社交?

因为

DiDi

的护城河之浅,就是CEO心中的痛。

网约车客户谈不上什么黏性,司机端和乘客端都是。只要

DiDi

提高价格,立马就会有搅局者闯入,客户纷纷用脚投票,

DiDi

不过是培育了市场,为他人做嫁衣;而如果不提高抽成,又会陷入赔本赚吆喝的尴尬境地。

按照互联网的逻辑,提高用户黏性的终极法门就是做社交。

互联网公司,最终都会走上关系链这一条路,要么2B,要么2C,或者两者兼顾。

朋友圈是很难整体转移的,T

讯的辉煌反复证明了这一点。

没关系链,或者关系链较浅的公司,最终都会被做关系链的公司反复吊打,自己前期的努力付诸东流,无非是替他人做嫁衣而已。

另一方面,对于乘客来说,陌生人社交也是非常有吸引力的糕点。现代都市剩男剩女现象蔓延,越来越成为一种社会问题。快节奏的生活,高负荷的工作,使得适龄男女很少有机会相互接触。于是各种陌生人社交工具应用而生。要知道,光是一个陌生人社交概念,就打造出MOMO这个平台。

顺风车,借着上下班打车的机会进行社交,既不显得目的性太强,又不耽误额外的时间,还通过“有车”这个条件做了财力方面的初筛,而且还是基于地理位置(便于长期发展甚至婚后生活),其潜在威力比MOMO强大不知道多少倍,简直就是最佳的陌生人交友平台。

因此,就算

DiDi

不做顺风车,也很快会有其他平台迎风而上。甚至可以预言,就算这次事件后顺风车被暂时封掉,用不了多久也会披着其他马甲再出现。

无他,社会需求和商业机会太大。

对于

DiDi

来说,如果不考虑舆论压力造成政府直接干预关停公司的可能,那么最佳应对方案就是计算风险和收益后,用钱来摆平事端。通过事前干预成本太高,而且也不可能完全避免事件发生,那还不如等事情发生后赔款就好了。按照中国现行的法律,赔款金额也不太贵。

当年X特公司就曾进行过类似的冷静计算:汽车有一定几率发生事故的隐患,但是全部召回损失太大,于是就静等事故发生,赔偿金比召回损失要小得多。

在资本逐利冲动面前,人命只不过是一串数字而已。

也许我们可以效仿国外,用高额的赔偿金来迫使企业进行整改,也许可以动员身边的熟人选择不坐顺风车,避免自己和亲友落入险境。但是只要市场竞争机制存在,这类的悲剧就一定还会时不时出现在媒体。

造成这一悲剧的责任不仅在于

DiDi

,还在于资本的逐利天性,也在于我们每一个人的逐利本性(追求低价、方便,利用规则套利),还在于城市的快节奏生活方式,更在于隐藏在人类精神深处的非理性。

真正杜绝这一悲剧,唯有指望无人驾驶技术的成熟。只有这样,才能彻底隔离陌生的司机和乘客在私密空间相处的机会,保证乘客安全。再加上车内全方位监控,就算是陌生人拼车,也被全程记录,一有问题立即自动干预,才能防患于未然。

等等,人类完全把控制权完全交给AI?

那可能就是更加严重的问题了。

人类创造技术,目的是解决问题,却制造出更多的问题,不得不用更加复杂的技术来解决。如此循环往复,最终毁灭于无法控制的技术之手。

这恐怕才是人类的终极困境。

请扫描以下二维码,关注本公众号:北山浮生谈古论今(BSFS_View),观看更多精彩内容!

热帖推荐:

破解“创新者窘境”依靠毛泽东思想?(数理看世界之三)

“人穷不能怨社会”这句话居然是错误的?(数理看世界之二)

从量子力学模型看互联网时代的”强者通吃“(数理看世界之一)

GE退出道指,这个世界要变天了……

和谐的金特会?磨刀霍霍的大棋局!

中美和解了,中兴也赔款了,贸易战接下来怎么打?