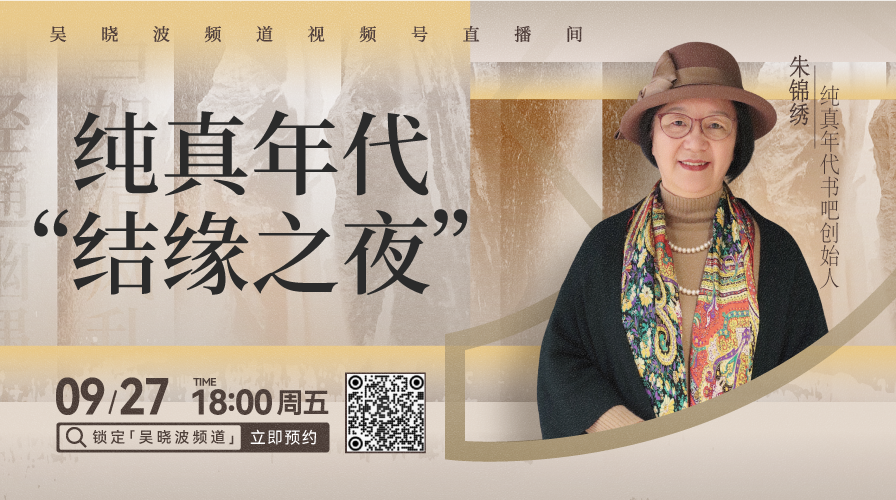

吴晓波频道为纯真年代书吧发起“纯真年代·结缘之夜”活动,为

维持书吧日常运营,我们

邀

请大家捐赠物品并通过

直播

售卖的形式,为书吧建立一个小小的资金池

。

结缘之夜

将于9月27日晚18点在视频号直播间正式开启

,欢迎预约直播,前来围观

。

今天的文章来自书吧第二代主理人、盛子潮与朱锦绣的儿子盛厦,他用文字叙述了接班书吧以来的点滴生活与感悟。在他看来,真正的生活,就是在理想与可能两者之间不断妥协,但若生活还有妥协的余地,那就让理想多一点。欢迎品读。

时间是过得快了些,转眼妈妈已经快七十了,书吧也24岁了。

墙上的老照片还没完全泛黄,但记忆好像有一些模糊了。

回望一下,24年前,在杭州城西的文三路上,突然一天挂出了一面旗幡上书

“纯真年代”

几个字,在整条以卫浴瓷砖为主的街上,显得格外出挑(当时的这条街附近有着一个很大的装饰市场)。

就是在这么一个意外的位置,我们最初的书吧开张了。那时谁能想到,这之后的20多年书吧还将经历无数的意外,但我们都幸运的度过了。以至于在多年后,我会跟妈妈开玩笑:我都很好奇,书吧怎么交付到我这第二代的。

后来好多年都有人问起,为什么当时的书吧不开得离闹市区近一些,或者离浙大近一些,大抵是因为妈妈当时大病初愈的身体,只能支持她从家走到这个地方。

1999年的时候,她生了癌症,手术过后,紧接着是更漫长的化疗,自己觉得精力大不如前。不得已,她离开了钟爱的大学讲台,但却意外地把英文课堂里的“莎士比亚书店”搬到了现实中。

那之后,杭州就出现了一个奇观,外地来杭开会的作家,会后都会相邀到访一个城西的小小“黑店”,这就是开在文三西路、丰潭路口的纯真年代书吧,充满复古艺术气息的店招有层次地挂下,铁艺和玻璃橱窗内,陈列推荐书和黑胶唱片,那都是妈妈得意的设计。

到达这里的人,或门口小坐或挑帘入内,整面的书墙,桌子上和书架上都摆满了书,墙上挂着那些我们从书本上认识的作家的照片。

在吧台上点一杯喝的,轻轻的音乐声中,有复古的怀旧气息,大家都说这里是一个温暖而惬意的去处。

余华、阿来、法国作家图森都是那些年来到书吧的。难怪后来余华感叹:锦绣生病,生出一个书吧来。朱锦绣,就是她的名字,纯真年代书吧的创办人。

书吧的前12年,是属于她的,我并不知道它过得好不好,当年的我,更多的是一个享用者,与大多数的书吧书友一样,

如果不是妈妈写下了许多书吧日记,我可能不知道一路上会有这么多的坎,不知道她是如此坚毅的性格。

在她的书吧日记里有这么两段:

2003

年

5

月

12

日,昨天读报纸知道是母亲节,可我没有提起此事,一是没心情,二是没

MONEY

。真的是

NO M

ONEY NO FUNNY

。又想着

SARS

期间,书吧更是艰难,尽管对生死很达观的我心里也是怕怕的。

不怕自己怎么着,反正都死过一回的,就怕影响到儿子。

如果现在真的谁会付给试验对象五十万元我都愿意。但书吧不可能不管,来了心里也真惶惶不可终日的,尤其是看到窗外亚洲城那幢房子门口守着了两个人。窗都不敢开,生怕外面空气侵入。但还是下了决心开了窗。中饭本不想回家吃的,子潮电话来催,想想儿子难得在家,一家人吃饭有个气氛。

2006

年世界杯,我提前做了大量的准备工作,想吸引更多的球迷光顾书吧,和我们共享世界杯的激情。

子潮准备了很多关于足球知识的书本,摆满进门的书架。

在书吧门外的人行道上挂满了吹气足球和宣传彩带,远远看去蔚为壮观。

书吧门沿上挂了一条醒目的横幅:书吧也爱世界杯。当天来了两家电视台采访书吧,晚上新闻联播时会播出,我们静等着球迷们兴高采烈地上门来。可是,就在当晚,一辆大卡车停在书吧门口,卸下机器与帐篷,又开始修理永远完不了工的马路,把来往路人的视线遮挡得干干净净。满怀的希望又一次落空了。

而那些年,对于少年的我来说,书吧是一个乐园,是一个可以招呼同学一起写作业、做课题实践的地方;是一个每晚可以近距离接触小说家,听他们聊一些听不懂的构思和有趣的琐事的地方,有时他们为一点小事争得面红耳赤,第二天可能就被某人写进了素材;是我可以收到很多签名书(像金庸、余华)跟同学炫耀的地方;也是我可以独自享用牛排大餐,可以一夏天疯狂肝网游的地方。

这段时间,家里有这么一间书吧,是一件值得别人羡慕的事情。在那个时候,我也没有准备好为这间书吧付出什么,大学毕业面临工作还是继续考研时,妈妈问过:是否来书吧实践两年呢?当时我的回答是:我志趣不在此。谈话到此为止。

直至2013年,一道晴天霹雳后,我从证券公司辞职回到了这家书吧,这年,我失去了爸爸,妈妈失去了爱人,书吧的半边天塌了。

在妈妈的视角里,会觉得我为了她和她的书吧辞去还不错的工作,做了一份原本不属于我的事业。也总听到身边的好友说,书吧的平台太矮,让盛厦趁着年轻做些大事情。

她是有一些担心和愧疚的,直到两三年后,听爸爸的好友转述,我说已经挺喜欢经营书吧了,她悬着的心才终于放下。

的确,在爸爸离开后,陪着妈妈一起做书吧是一种牵挂,挑下经营的大梁是一份责任。

我荒废过时间,也沉迷过游戏氪金,但躲避不了多久,悲伤还是会在心底浮起。如果不是这份牵挂加责任,我可能很难走过这段特别艰难的时候。

在我们家里,书吧也是家庭的一份子。爸妈戏称书吧是他们的女儿,关于这点我还一度有点嫉妒心,好像家里真的多了一个成员与我争宠。2012年,爸爸第一次手术成功后,也是书吧12周年的店庆日,我们举办了一场名为“生命的礼物”的朗读会,借了诗人胡澄的赠诗,妈妈在朗读册的封底写道:此生是前生的礼物,我是你的礼物,书吧是你我互赠的生命的礼物。

那之后我才开始笨拙地学习,如何开一家店。开一家店原来有如此多的琐事!更何况我们书吧兼具了餐厅、咖啡厅、书店三种不同的形态。以前我还会总嫌弃我妈,做表格慢,“怎么一个工资表要做这么长时间啊”。

等到自己接手,才知道没有专职的财务、人事,每个月的营业数据、采购、绩效等等就要一一核对,别提还要改进餐厅的SOP、挑书、策划文学活动、宣传等,每一项都排队出现在我的待办事项里。也就是在这些日子,我养成晚起晚睡的习惯,早上晚起一些就能逃避一会儿,晚一点再面对这些琐事,但无奈总是会被电话叫醒。晚上打烊后,面对不会再变长的waiting list,再一项一项划去,多少是有一些解脱感的。

2014年冬天,店里的生意非常惨淡,就会一个人躲到外面去游荡,一来眼不见心不烦,二来也是一个难得的出门学习的机会。

我承认,出门学习最开始就是一个借口,但所谓念念不忘必有回响,我脑子了装满了有关书吧的方方面面,会学习人家的陈列和选品,会观察每家进门醒目位置的堆放,有多少比例的客人把注意力停留在上面?会看书架的倾斜角度和光源位置,就连上个公厕都会想到,书吧厕所今后使用卷纸必须装一卷备一卷。

但倘若这时,手机里蹦出店里的来电号码,心就突然被揪了起来。是不是又有顾客纠纷了,会不会是哪里来检查了,不至于又停水停电了吧(那几年停水、停电的次数有点多)。

倘若在下班时间,接到店员个人手机的来电,就更是要先经历一通心理建设,如果他说请假我能同意吗?她最近干得开心吗,不是要提离职吧?这种紧张感是什么时候消失的,不太记得了,1年后或者2年后,当我意识到已经能云淡风轻地面对这各种繁琐时,我也已能正视爸爸去世这件事了。

之后的几年,是我和书吧最顺利的几年。

在这些年里,我买了婚房,出了几次国,与相恋多年的女朋友结婚,并且在2018年9月,拥有了一家从设想、设计到装修都属于自己的书吧,就开在杭州的城东边,东站以东的杨柳郡小区,也是我安家的地方。关于为什么在小区里开一家书吧,当时决定的过程非常草率,就听说小区里想要规划一个书店,想着不如由我来做。

“在小区做书吧还是挺冒险的,但我愿意在这个小区做,是因为即使失败了,我也为邻居留下了一个好印象”,这是我常常对外的说辞。但现在想来其实这更是我的需要——在生活的小区里有一间书吧,当杨柳郡小区喊出“惟有生活最珍贵”的口号时,我已经被说服了大半。

在小区里有了一间书吧,让我与居住的环境有了更具体的联系。用项飚老师的话说,是获得了“重建附近”的能力。

小时候,听说我的社交能力很强,被好多长辈们称呼公关先生,跟着爸爸外出采风、笔会,总是第一个能和周遭打成一片。家里又常常因为是一个文学根据地,每晚高朋满座,即便不融入其中,我也想往着客厅里的觥筹交错。可伴随着长大,老邻居一家又一家搬走,再没有嚎一上子“出来玩”,十个八个小孩跑下来的景象;亲戚们住得越来越分散,每年固定只有清明扫墓和小年聚会;毕业转校班里没有一个旧同学,骑车回家的路上经常落单;家门口小摊贩的叔叔阿姨也换了几茬,再没有买炸串可以多送或者赊账的福利……

周围的熟悉变得陌生,我就不怎么喜欢往外跑了。我变得害羞、腼腆,不那么自信,也不自觉地回避与陌生人交流。在游戏、书这样的虚拟里更让我自在。但与此同时,我也仍想回到一个热络的邻里氛围,一个慢节奏的生活环境,一个想交流交流、不想交流轻松离开的空间。

书吧就是这样的一个地方,书吧是一个手势。

20年前,妈妈在一篇介绍书吧的文章中写道:

书吧是人们走近的最好方式。不管陌生的人在哪相遇,他们不会因一杯酒的香醇,一杯咖啡的浓烈,一杯茶的清雅而说长道短提起话头。但书本本来就是人们的谈资。对生活,对人

生,人们各自有各自的理解与方式;对有关生活、人生的书本,谁都可以发表自己的意见,都可以仁者见仁智者见智,不管是共鸣也好,争执也好,都是一种思想的开放,心灵的交流。因了某一个共同的话题人们就会话遇知己千言万语都嫌少。因了书,书吧可以是人们走近的最好方式,这就是书吧存在的理由。

杭州话里常讲“没手势”,形象生动地把两手空荡荡的样子,拓展为人们的无措状态。书吧给予不知所措的我一个支点,可以应对某些内心虚无、尴尬的时刻。与人的交往、与周围的连接,都在这里自如生长。

初中时,它是我炫耀的工具,2001年我有幸得到了金庸的题签,逢人便说。

往后一点,书吧变成是一个社交的手势。2012年10月,杭州再次举办西湖烟花大会,为了这个久违的节日,许多人为了占得一个地利不惜提前一天占座。交通限流,交管部门早早拉起了警戒线,而书吧的邀请函,成为突破重重封锁的最佳凭证,靠了宝石山书吧独特的地利拍了无数朋友的马屁,其中也就包括我现在的夫人和她的闺蜜。再后来,书吧成为我生活里的大部分。

以前我不无嘲笑地说过我妈,说她生在书吧里,长在书吧上。几乎从她开始做书吧起,她的那些美味妈妈菜就停在记忆里了,我们的家庭旅行也中断了。但如今这个症状渐渐在我身上显现,由于书吧离家太近,经常上一刻还在家里洗碗,下一刻就踩着平衡车溜达到了书吧里。在离开学校后,遇到的很多真心朋友,也都与书吧有关。