对我们而言

夏天总是酷热又漫长

而俄罗斯则相反 冬天持久得很

当地的雪还来不及融化

年轻人便匆匆开起“摩托车派对”

在众人聚集的雪地上

有一个

这是让人好奇的影像

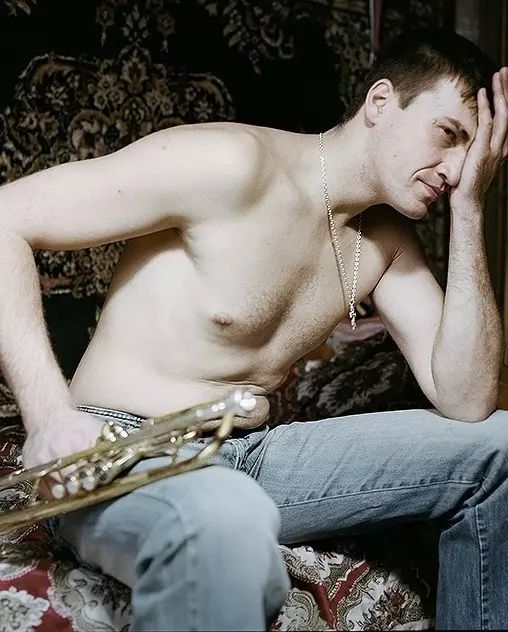

一位年轻人

跨在像是

飞机引擎一样的圆柱体上

底下是一块雪橇板

搁在独轮上保持平衡

年轻人近乎趴着

目视前方 正准备发动

他身后围观拍照的人们

似乎准备记录某个历史性时刻

他可能是整个旧大陆

唯一自己制造并骑过土火箭的人

我们来看看

他是如何一直坚持这个

“不可能完成且又玩命”的梦想

👇

俄罗斯

摄影师

米沙·彼得罗夫

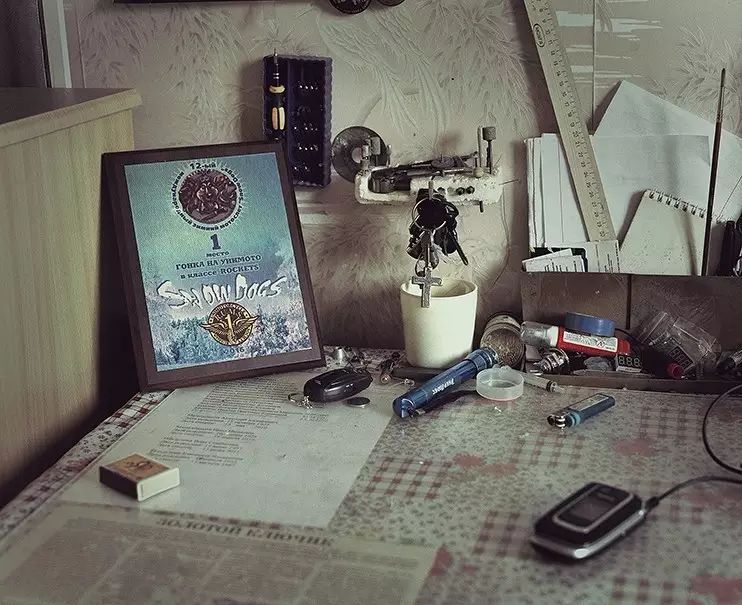

在一次改装摩托车派对上,

遇到29岁的

阿列克谢·伊利杜托夫

,

不过他带来的座驾远远超越改装后的摩托车,

他要来试射

自己发明制造的土火箭

。

阿列克谢出生并一直生活在陶里亚蒂,

俄罗斯的汽车工业重镇。

从童年起,他就有着航天的梦想,

然而残酷的现实是,

他的视力太差,

无法被航空航天学校录取。

但梦想并未随着年龄的增长而向现实屈服,

阿列克谢对天空的向往

以各种古怪的方式“还魂”

,

其中之一便是自造土火箭,

可以“载人”、以喷射发动机驱动的真正的火箭。

虽接近而立之年,

但阿列克谢依然和父母住在一起,

他没结婚也没有女朋友,

除了在一个热能发电厂当工程师的工作,

其余时间他都花在自己的地下车间里。

对阿列克谢来说,

火箭的强度和安全性

并不是他主要关注的问题,

他的

首要任务是更大功率和更快的速度

。

最初,因为安全问题,

他的父母也严格禁止火箭的制造,

但他们最终还是让步了。

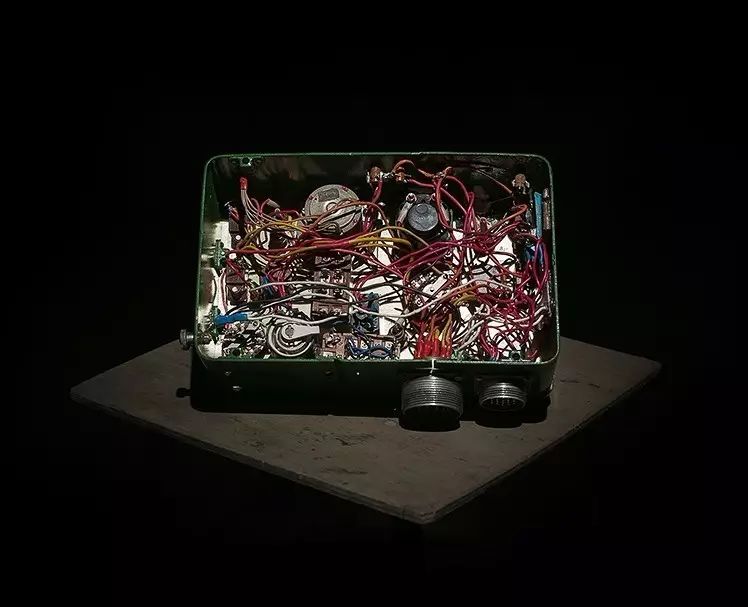

制造火箭所用的喷射发动机时,

阿列克谢从未进行过精确的计算,

也没画过图纸,

他的引擎不是诞生于实验室,

而是在手工车间里拼凑而成。

而这位发明者居住的地方,

正是城市的工业区,

他家周围到处是堆放废旧金属的垃圾场。

因此发动机最主要的部件涡轮,

实际上是

从废旧卡车上拆下来的

;

而拼装火箭用的金属也是类似的来源。

正如他自己意识到的,

“没有人会手工制造这样的设备”

,

因此阿列克谢很可能是

整个旧大陆唯一自己制造并骑过土火箭的人。

然而,太多次失败的发射之后,

从来没有人认为他真能成功。

第一次试射中 ,

火箭冲出三米就停了。

在实验之初,

他不得不使用沙袋替代真人作为乘客,

而

这些沙袋好几次救了阿列克谢的命

。

之后的一次发射中,火箭彻底失控,

没办法停下来。

它带着巨大的冲力,发出尖叫,

然后爆炸了,

周围14米的范围内都能找到碎片;

在摄影师彼得罗夫遇到阿列克谢的那次摩托车聚会上,

他第一次真正骑上自己的火箭,

然而,这也是一次失败的尝试:

用橡胶做的燃料系统发生了泄漏,

燃料落到滚烫的补燃器上着火了,

他差一点把自己点着

。

这些事件

都没有浇灭

阿列克谢的决心和创造力,

这种勇气感染了彼得罗夫,

在五个月时间中,

后者多次跨越两家相隔的100多公里,

去拍摄阿列克谢的故事。

尽管在这些摩托车派对上能遇到

各种对速度与激情的极端追求,

但阿列克谢这样的梦想家却是唯一的。

事实上,在彼得罗夫的镜头中,

这位梦想家也总是一个人

,

在地下车间幽暗的灯光中工作,

在自家的平房前实验,

但是在一片贫瘠的雪地里,

喷射出了火焰。

唯一出现了许多人的照片,

便是吸引我们的那第一张,

其中有两个层面的勇敢引人注意:

除了梦想家所冒的切实的生命危险,

他的勇气还在于将自己几乎注定失败的梦想

置于众目睽睽之下

,

即便会被视为疯子,

或者被嘲笑自不量力。

生长在崇尚集体化的环境中,

对于不合群、不被接纳或者被看作失败者的恐惧植根太深,

似乎照片中后一层面的勇气更让我们动容。

在这个励志故事早已让人厌倦的时代,

谈梦想总显得不合时宜,

然而正如二十世纪的德裔作家

埃里希·玛利亚·雷马克(Erich Maria Remarque)所说,

“我们有梦想,因为如若没有,

便无法承受现实的真相 ”。

或许正因为如此,

摄影师才会在阐述中说,

他将这个故事

“献给所有疯狂的浪漫主义者,

他们不愿向现实妥协,

而试图为自己创造非凡的新世界 ”

,

他们带着西西弗斯推石头的悲壮和徒劳,

付出一切,

只是为了一个不可能的梦想。

●

●

●

《城市画报》6月推出

年中特辑

「梦想实现中的样子

」

他们为了做自己喜欢的事

创

造了美好的场所:工作室

他们在那里大声地放音乐,N种姿势造作,

他们通宵熬夜或者黑白颠倒,只为做一件事——创造,

创造自我认可的、标准化产品以外的作品,

并凭借它们,

过上标准生活轨道以外的另一种生活。

致敬所有不放弃

点击下图把这些实现梦想的努力带回家!

▼

文章作者 周仰 图 米沙·彼得罗夫(Misha Petrov)

编辑 仇敏业 设计 钟远超

今日微信主编 酷儿

合作请联系

[email protected](新媒体事业部)

[email protected](整合营销部)

投稿请扔至:[email protected]

未经许可不得转载