推荐 | 良大师(ID: liang_da_shi)

现代社会里,许多人常见的症状,就是「空心病」。

什么是空心病呢?

类似这样:

我知道要有目标,但我就是不知道想做什么,感觉对一切事物都提不起兴趣,没有动力,怎么办?

这个问题,这几年里,我曾经反反复复地听到。

比如,在一线城市里打拼,收入还行,但每天996,下了班身心俱疲。

也想过要有自己的生活,却一直缺乏动力,周末就是看剧瘫倒、打发时间,接着开始新一周的循环。

或者,在三线小城市里,守着一个无聊且清闲的岗位,衣食无忧,但生活也一成不变,平淡单调。

想着要有一些变化,但又限于身边的圈子,不知道从何着手。

再如,奋斗到30来岁,成家立业,孩子也过了需要人带的阶段,想重新开始自己的事业,却发现找不到方向。

糊口不难,但却不知道自己究竟喜欢什么、想做什么……

如果你或身边的人,也有过「空心病」,那希望今天的文章,能给你一些启发。

我们先从一个经典的理论开始。

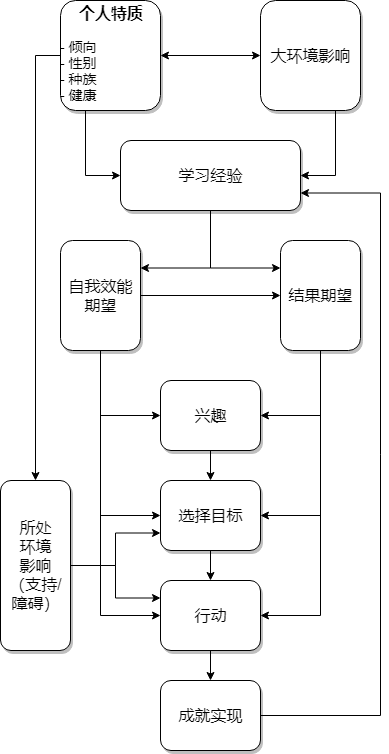

这是由心理学家 Robert w. Lent、Steven d. Brown 和 Gail Hackett 等人,于 1994 年开发的「社会认知生涯理论」

(Social cognitive career theory,SCCT)

。

这可以帮助我们更好地思考这个问题。

这张图乍一看很复杂,但不要紧,我们可以把它分成3个基本环路来理解。

我们在日常生活中,经常用到一种说法,叫做「找到你的目标」「找到你的兴趣」……

英语里面也是一样的:to find your passion,找到你的激情所在。

这就导致了,许多人会产生这样的想法:

我现在什么都不想做,没有目标,没有方向,是不是因为我「没有找到」我的兴趣?

他们会觉得,这世界上一定存在着某件事情,是最适合自己的。

我只有找到它,才能把它做好。

我现在做得不好,只是因为没有找到最适合的那件事而已。

其实并不是这样。

兴趣永远不是「找到」的,而是被「培养」出来的。

这就像感情一样。

世界上真的存在完美契合的、如同柏拉图所说的「灵魂的另一半」吗?

很遗憾,并没有这回事。

绝大多数时候,我们都是找到一个令自己心动的人,然后在相处的过程中,发现种种不足、抵牾和摩擦,再慢慢为了对方而改变、调整、适应,磨去彼此相对的棱角,最终达到「契合」。

这是一个螺旋上升的过程,从来不存在任何一步到位的情况。

同样,「兴趣」并不是一开始就摆在那儿,等着你去发现。

而是在你一步步探索这个世界的过程中,逐渐建立自己跟这个世界的联系,逐渐形成自己对世界的干预和影响。

这种影响反过来构成你的驱动力,这就是兴趣。

如同我说过的:

兴趣的微观本质,就是大脑中奖赏回路稳定的强化和正反馈。

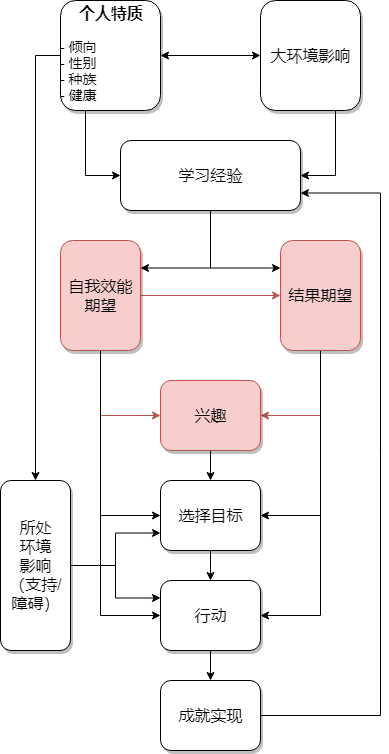

同样,从宏观来看,SCCT 理论认为,兴趣是什么?

就是自我效能期望和结果期望,在方向一致下的合力。

什么叫自我效能期望呢?

你可以把它理解为「

特定的自信

」。

简而言之:认为自己擅长某项技能,在某个领域上能做得比别人好,这就是自我效能期望。

而结果期望,指的是对结果的预期和信念

。

一件事情,你预期到它会产生更大的价值,对整个世界带来意义,这种结果期望就越强烈。

举个例子:为什么我会喜欢写作,并把它作为自己的事业呢?

一方面是因为,我知道自己擅长写作,能够把复杂的理论拆解开来,条分缕析地传达给读者,并得到反馈和肯定 —— 这是自我效能。

另一方面,对我而言,写作不仅仅是一个习惯,一种学习的方式,更是「帮助更多的人」的形式。

我会绞尽脑汁去想,怎样使到这些思想被更多的人所看到、所了解到,怎样解决他们的困惑,怎样给到他们力量和启发?——

这就是结果期望。

当这两个变量在某件事物上取得一致时,你就会体验到强烈的意义感(

它很重要)

、胜任感

(我能完成它)

、使命感

(非我不可)

——

这就是兴趣。

但是,你也许会注意到:在这模型里面,有一个非常重要的因素,那就是

你和世界的联系

。

无论是自我效能,还是结果期望,它们都基于「你和世界的联系」—— 「我能做到」,和「它能带来什么」。

前提都是:

我已经经历了很多事情,并且对这些事情有充分的认识。

问题也恰恰在这里:我们从小所接受的教育,恰好是把我们跟真实世界区隔开来的。

我们被告知,不需要去探索世界,也不需要有「自己的想法」,只需要遵照一套已经被定下的规则就好。

别人让你做什么,你就做什么。

这就导致了:我们直到大学毕业之前,对这个世界还一无所知;

而毕业后,却立刻被抛进这个世界里面,被逼着去寻求「激情」「目标」「方向」……

这怎么可能做到呢?

我们已经习惯了「被安排」,很少有人能主动意识到,要自己去「安排」自己的命运。

所以,有非常多的人,一直做着自己并不喜欢的工作,却以为那就是世界的全部;

也有非常多的人,在社会里摸爬打滚、兜兜转转,像无头苍蝇一样,好几年了才回过头发现,好像什么都没有积累下来……

还有一些人,到了30多岁,成家立业,有一份稳定的工作和收入,

但内心深处,仍然有着深深的怀疑:

这就是我要的生活吗?

我一辈子就这样了吗?

这就是由于缺乏「自主性」所带来的「目标缺失」。

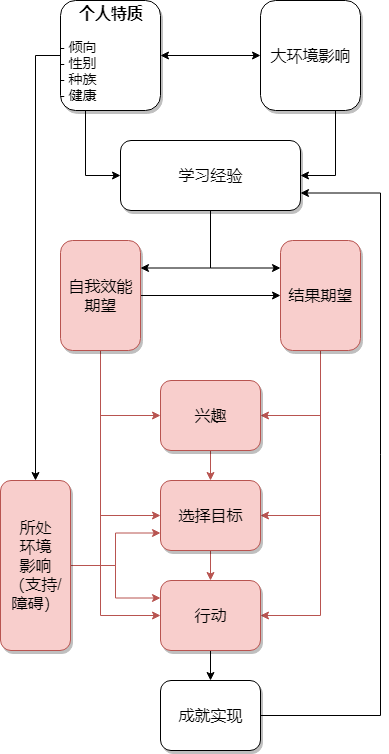

也就是第二个环路:

目标环路。

自主性是什么?

就是一个人发自内心认为「我能决定我的选择」,并基于这种动力不断前进的模式。

是「我想做」,而不是「必须做」。

它基于两个因素。

一部分,是由自我效能期望和结果期望所共同构筑起来的兴趣,这是内因;

另一部分,是外在环境所造成的阻碍或支持,这是外因。

一个好的模式是什么呢?

一方面,我们有强烈的自信和好奇心,愿意去探索世界,也相信自己具备干预世界、影响世界的能力;

另一方面,现实总会给我们一些机遇和出路,让我们有机会把想法「放大」,找到能够青睐它的人,去试一试它是否可行。

然而,真正的现实是:一方面,我们从小习惯了被规训,习惯了按照既定的道路去走。

从没想过跳出来,丧失了探索世界的激情和好奇心

(也许从来就没有过)

;

另一方面,外部环境又阻力重重,我们不得不奔波于996、大城市的车水马龙里、家人的殷切期望和催婚里、社会比较里、「六个钱包」里……

但我想说的是什么呢?

分清楚哪些是「自己真正想要的」,哪些是「别人告诉你,你想要」的,非常非常关键。

绝大多数烦恼,其实都源于欲望和能力的不对等。

所以,我在很多文章里面都提过这一点:

你真的需要拼尽全力去工作、去996、去获取世俗意义上的成功吗?

有时候并不一定。

你真正想要的未必是一座大房子,也许只是一个能让自己过得舒服的房间。

有时候,分清楚内心的声音,把欲望稍微降低一点,会更加有利于我们从迷茫的生活中解脱出来,「发现」自己的目标和使命所在。

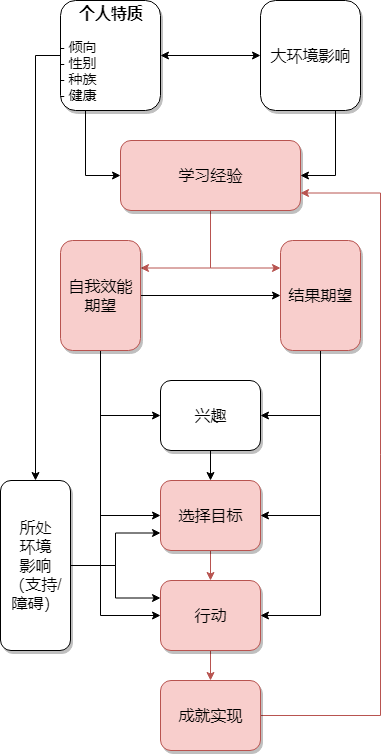

最后是第三个环路:

成就环路。

前几天在学员群里讨论时,有学员说:

我好像知道我的问题是什么了。

我把「成为什么样的人」,默认成一个终极问题了,就会迟迟不敢定位,怕错了。

就好比目标太宏大了,没有拆分就不知道第一步怎么迈出去。

的确如此。

这就是第三个环路给我们的重要启发:

兴趣环路和目标环路帮助我们定位,而成就环路呢?帮助我们检验和修正这个定位。

它会通过经验,反作用于我们的自我效能期望和结果期望,从而修正我们的目标和方向。

简而言之:没有人是一开始就知道自己「想做什么」「想成为什么样的人」的,一切都是在探索和试错中,不断培养和生成的。

你可以把它理解为一条「S」形的路径 —— 我可能看不到终点在哪儿,但每往前走一步,我都可以根据环境给我的反馈,来判断「我有没有走在合适的道路上」。

只要我能够及时调整方向,就一定能抵达目标。

另外,你可能会发现,在这个模型中,并没有「能力」的位置。

为什么呢?

是因为能力不重要吗?

其实不是的。

如同「自主性」隐含在环境的影响里面,能力同样隐含在「成就 → 经验 → 自我效能/结果期望」这条环路之中。

我们所实现的成就,内化为我们的经验,再反过来指导我们的定位 —— 这实质上就是一个自我更新和迭代的过程。

有许多研究表明,自我效能感是能力的重要补充。

许多研究表明,在相似的能力水平下,自我效能感更强的个体,比起自我效能感弱的个体,表现会高出一截。

这种情形不断反复,通过成就环路,就会造成这样的结构:

高自我效能感的人,通过正反馈不断强化和提升自己的能力,最终其表现和能力,都会显著高于与他处于同一起跑线的人。

也就是说:

认识自己,明确目标,才是让自己变得更好的前提和动力。

那么,了解了这些,可以如何帮助我们找到自己的人生定位和目标呢?

有几点小小的建议,或许可以帮到你。

1. 发现自己的倾向

如前文所述,兴趣、激情、目标……这些,都未必是能够「发现」的。

但有一样东西是可以发现的,那就是

我们的倾向

。

实际上,在你二三十年的成长历程里,在你不知不觉的时候,你的人格已经被先天基因和成长环境塑造了一遍。

在你跟外界交互的过程里,你已经有一些特质得到了反馈和强化,另一些特质被抑制。

你要做的,就是去找到前者。

有些人可能能言善辩,特别擅于跟别人沟通;

有些人可能非常细心,能体察到别人的情绪;

有些人可能有很强的「钝感力」,不容易被打垮、击退……

这些,都是你可以去发现和利用的「倾向」。

一般来说,我会建议对方从这3个方向去思考:

-

-

有没有哪些工作我做起来最得心应手、最容易受到别人肯定的?

-

如果我能向身边的人「出售」我的时间,他们会愿意花钱让我来帮什么忙?

这可以帮你找到你擅长的特质,从而建立你的自我效能感,开启定位之旅。

2. 从微小的行动开始

我们总是觉得:喜欢一件事情,才能把它做好;

但实际上恰恰相反:

很多时候,正是因为我们对一件事情做得好,学得快,我们才会喜欢上它。

所以,如何形成自己的兴趣?

最简单的逻辑就是:

去做你比较擅长、且你感到有意义的事情。

一旦能够从中形成稳定的、持续的反馈,你就会自然而然地对它产生兴趣。

这里要特别注意的就是:不要急于求成,要充分利用「微小的成就感」,来训练我们的「奖赏回路」,建筑起足够持久和强力的价值感。

一个简单的事实是:

无论多么有趣的事情,你在做它的过程中,是感受不到快乐的 —— 因为你会投入在其中。

此时此刻,快乐对你来说是一种干扰。

只有在什么时候会感到快乐呢?

在你完成它的时候。

打过了一个小关卡,写了一篇很满意的短文,手头的工作终于告一段落,尝试新的菜谱又取得了成功……

很多时候,成就和价值感往往就藏在这些日常的细节里,正是它们,稳定地堆起了你的幸福感。

所以,找到你的倾向后,不妨在生活、工作中去创造机会,创造场景。

做一些微小的事情,让你从中获得成就感,让它们成为你的基石,帮助你踏出更加坚实的一步。

3. 走出去,别待着不动

如前文所述,在建立定位的过程中,许多人缺的是什么呢?

跟世界的互动。

这就会造成一个恶性循环:

越缺乏跟世界的互动,越感到这个世界是「不确定」的,是「难以理解」的,从而,越发不敢走出去。

碰到问题,要么求助别人、做伸手党,要么回避它、绕开它,始终不敢迈出自己的舒适区。

但这样一来,你也就把自己的世界,局限在小小的一片空间里了。

你将永远无法建立有效的「自我效能感」。

所以,试着自己动手,去直面一些困难的问题,去做一些麻烦的事情,把它们解决掉。

举个最简单的例子:

被动者问大的、空泛的问题 —— 我该怎么做?我应该如何选择?

因为他们不愿意去思考;

而主动者会问小的、明确的问题,他们有自己的思考框架,需要的只是获取信息、来填补这个框架。

自我效能感不是从天上掉下来的。

它来自于哪里呢?来自于对世界的探索,来自于你发现:「原来这一切也不过如此嘛,原来我也是可以做到的。」

4. 做不同,别追求最好

很多人常常有一种迷思:我也知道要走出去,要探索,要尝试……

但是,我感觉自己就是初学者的水平,实在拿不出手,怎么办呢?

这就又陷入「终极问题」的陷阱了。

我一定要准备完毕再出发吗?当然不是。

准备是在路上。你不出发,就永远不会有「准备好」的时刻。

记住:

我们要做的是,通过有效的成就和反馈,来强化「自我效能」,实现正向循环。

在这个过程中,我们需要做到最好吗?

完全不需要。

我们需要的是:让自己体验到「我的行为有意义」的价值感。

所以,一个简单的建议就是:

追求不同,不要追求最好。

不妨想一想:

-

在你所处的环境里、行业里、领域里,大家都在一窝蜂扎向什么?

-

-

在他们所忽略的可能性里面,又有哪些可能是有价值的,是你可以去垂直切入、深耕运作的?

当你跟别人不一样时,无需跟别人比较,你就是「最好」。

5. 多元化,别固步自封

有一段时间,我经常和一些优秀的同行交流,每次交流完,都会有一种感觉:原来还可以如此。

这就是我对自己的警醒:

在自己熟悉的模式中待太久,你就会习惯这种节奏。

慢慢的,你的感知能力会变得迟钝,对外界的变化会充耳不闻,更别说改变自己去适应新变化。

怎么应对这个问题呢?

你可以试着去学习一些技能,无需精通,只需利用20%的业余时间去入门和涉猎即可。

通过学习,去拓展自己的认知边界和可能性范畴,接触到更多的生活方式;

你可以试着跟不同领域的人交流,看看他们在做什么、想什么;

可以试着跳出自己现在的圈子,去寻找新的圈子、新的群体,去跟他们碰撞。

慢慢的,你会发现,自己的世界正在被一点一点打开,许多以前全然不曾了解过的社会规则和形态,逐渐展现在你的面前。

这个时候,你要做的,就是不断地去尝试,找到那个让自己觉得「最合适」的状态。

在这个过程中,你会不断地更新对自己的认识:

你会更清楚地了解,你喜欢什么,想要什么,适合什么,追求什么。

这些,都是为你最终找到属于自己的使命,所打下的坚实基础。

如果你喜欢今天的文章,欢迎留言讨论,以及给我点「在看」和分享喔。

另外,2020年已经过去四分之一了,你年初的目标,完成得怎么样了呢?

不妨跟大家一起聊聊吧。

本文来源于微信公众号 L先生说(ID:lxianshengmiao),作者:Lachel,25万人关注的高效思维达人,知识管理专家,多家媒体专栏作家,36氪年度优秀作者。良大师已获授权转载,如果需要转载,请联系原作者。

扫一扫上面的二维码,加我微信

扫一扫上面的二维码,加我微信

“走,去树上隔离”:印度抗疫,真不是搞笑

“控制了石油,就控制了所有国家”:中国也不例外

“窃格瓦拉”成为新偶像,张文宏沦为“崇洋范”:我们终于迎来了反智时代

若你喜欢这篇文章

给良叔点个“

在看

”吧