利维坦按:魔宙(mzmojo)是个很有趣的订阅号,这个“有趣”,当然和它定期推送的半虚构都市传说有关,不论是“北洋夜行记”系列,还是“夜行实录”系列,都非常适合“夜阅读”。当然,一个聪明的做法就是,这些半虚构故事其实都是好电影的原生剧本,就等着有眼光的导演把它们拍成影像了。

这一篇故事,严格意义上讲的并非“畸形人体秀”,而是残忍的“采生折割”。《辞源》上对此的解释是:“旧时迷信的一种罪恶行为。歹徒残害人命,折割生人肢体,采取其耳目脏腑之类,用以和药,以欺骗病人。” 听起来不可思议?嗯,何止是不可思议,简直是反人道反社会了。是真是假?魔宙说书人金老师给你们慢慢道来。

前几年在各地跑的时候,经常见到残疾的乞丐,有大人,有小孩。最近好像少了些,但也会在北京的天桥地下道见到。

每次,我都会想起小时候去大兴县看的“奇观表演”。一个帐篷里,有各种走穴演出的团体,其中一种是畸形人体秀。

这种东西,看一次就再也难忘。尤其是,当你了解到,这背后是一个秘密犯罪团伙在操控,表演奇观的孩子,是人工改造而成。

今天要讲的故事,是我太爷爷金木在1916年调查的一个案子。看完有种陌生又熟悉的感觉。

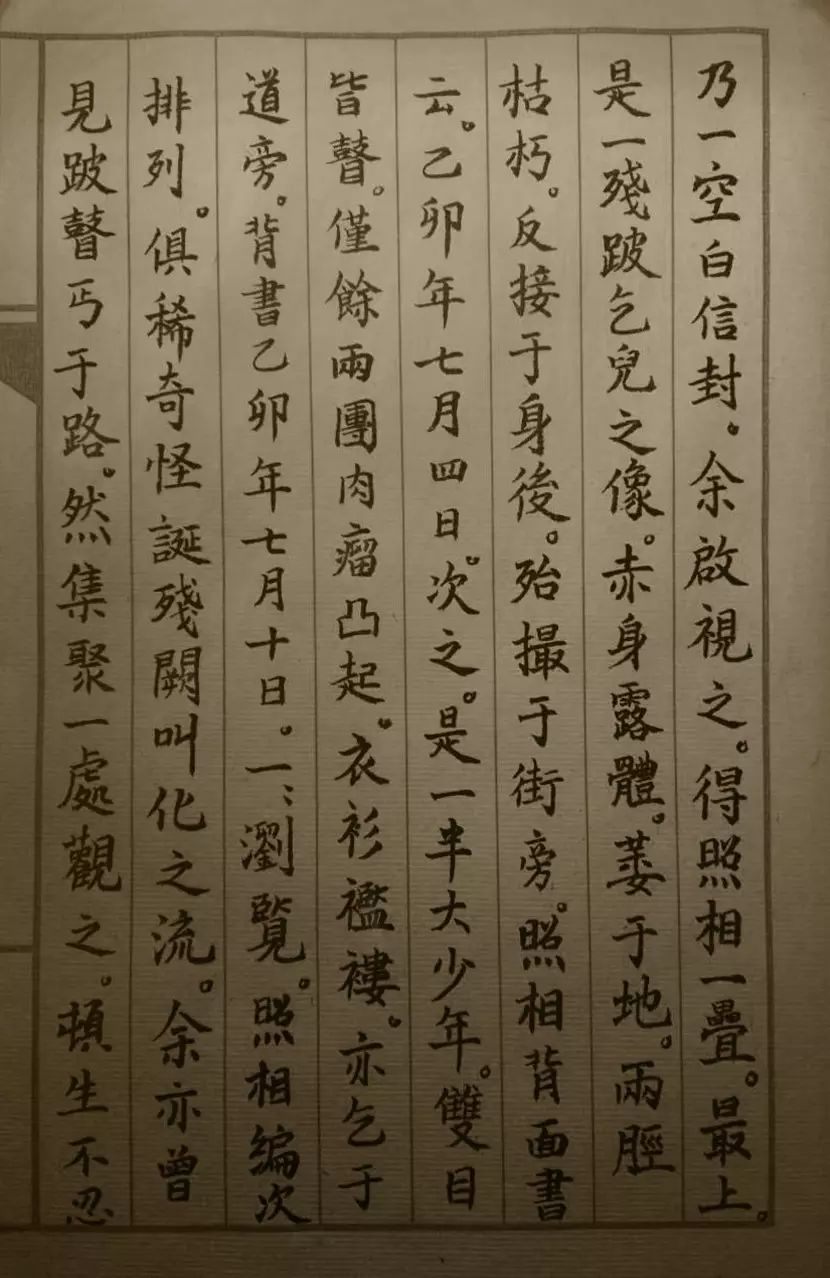

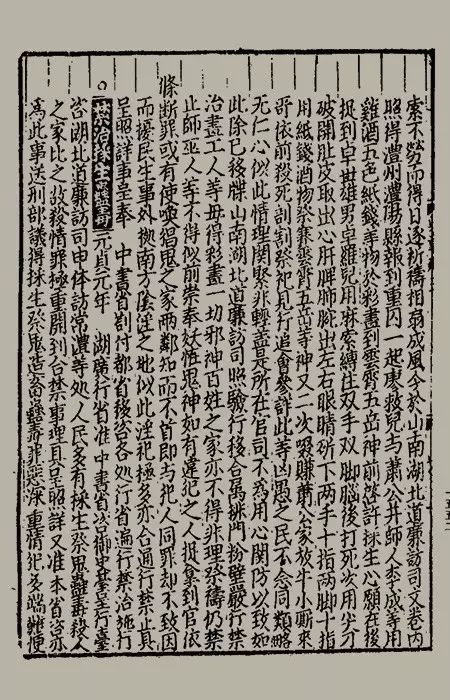

我太爷爷金木留下了一本民国初年的神秘笔记《夜行记》,里头讲的都是历史上没说的事儿,看似离奇魔幻,却是残酷的真相。上图为金木对这次事件的记载。

事件名称:奇闻马戏

记录时间:1917年1月

事发地点:阜成门外

上个月的一天早上,十三来接我出门,说车行里一个姓穆的兄弟丢了女儿,能不能帮着找找。

小姑娘四岁,住在朝阳门神路街。

吃过晚饭和邻居小孩在街上玩,到夜里也没回家。

母亲上街打听,一个孩子说,有个大爷拿着好看的画片儿,小姑娘就跟着去了。

之后,三四天都没音讯。

家人报了内一区(今朝阳门内地区)警署,却说城外的事情管不了。

拐孩子的事情,确实难查,尤其是城外的拐子,十分猖獗。

永定门外,阜成门外,经常有“武拐子”在街上游荡,乘人不备抱起小孩就跑。

丢掉的小孩,很快会被卖到外地,大点的孩子,甚至会被当做“猪仔”卖到南洋。

我带十三去了《白日新闻》编辑部,刊了寻人广告,托几位记者帮忙打听朝阳门外的动静。

下午,又找到韩斌,让他到东郊警署找人查查。

我很清楚,这些没多大用,已经这么多天,拐子很可能已经把小姑娘卖出了北京。

事情过了半个月,没一点下落。

几天后,却又有一件怪事找上我。因为这件事,穆家的小姑娘找了回来。

然而,我却宁愿自己从没帮上这个忙。

冬至那天,天气干冷,我本想和十三在家吃顿饺子,但有人送来名帖,说一位姓袁的朋友请我喝茶。

中午,十三拉我到鼓楼东大街的天汇茶园,那朋友已经在包间里等着。

竟然是袁寒云。

他梳着油光的分头,穿丝绸棉马褂,一边跟着台上咿咿呀呀,一边喝茶。

他身后站着两个跟班,都是西装背头。

我四下看了看,整个包间只请了我一个。这个少年时结识的朋友,从小就是个人物,出手阔绰。

袁克文(1889-1931),字豹岑,号寒云,河南项城人,袁世凯次子,民国四公子之一。

三月份,他父亲搞了场做皇帝的闹剧,这事儿我觉得很可笑。但父亲归父亲,儿子是儿子。况且,他父亲已经死了。

我寒暄几句,跟他聊最近北京的状况。

寒云却不提政事,跟我讲最近新淘来的古钱币。

聊一半,他忽然停下,说有正事,招呼旁边的一个跟班,递上个空白信封。

他前天逛鬼市,发现了一些奇形怪状的照片,就买下来,想送我做素材。

我一边接过信封,一边笑说:“鬼市卖的照片不就是西洋春宫照吗?你又不缺女人,还喜欢这个?”

寒云没笑,说照片不是我想的那种。

打开信封,我不笑了。这确实是“奇形怪状”的照片。

最上面一张,是个黝黑的男孩,十几岁的样子,两腿萎缩,以古怪的角度折在身下,站在街边。

民国时期,北京街头的残疾乞丐。

再翻一张,是个十几岁女孩的侧面照。

女孩衣衫褴褛,抱着一个旧竹筐,坐在街边乞讨。

她梳着松散的辫子,头发耷拉在额头,仔细看,却发现眼睛是瞎的,两块肉瘤糊在眉毛下面。

我往下翻,都是身体扭曲的残废乞儿,每张照片后面都记着日期。

时间不远,就在上个星期。

我问:“是丐帮吗?”

寒云没回答,让我先看完。

我接着翻,后面的照片不再是乞儿,却更畸形。

有个人头大如瓮,看起来十多岁,却长了个婴儿的身子。

一个女孩身着戏装,甩着水袖表演,伸出的手臂却只有骨架,光秃秃白生生的。

最后一张照片很模糊,像是抓拍时摇晃了。

照片里没有人,中间是个阴森的祭坛,旁边摆着瓶瓶罐罐,供奉着一个黑木牌位。

我掏出放大镜看,看牌位上写的字:云霄…门。中间两个字看不清。

我合上照片,点了一根烟,问寒云照片中是什么地方。

寒云说,这是南城的马戏表演,照片是摆摊的捡来的。

我弯腰用手指在地上擦了擦,拿出一张照片,在角落上抹了抹,相纸上隐约显出一行凹陷的小字:修德照相号。

寒云放下茶杯,拿起照片看。

我告诉他,这是修德照相号的专用相纸。拍照的人,应该是连修德。

连修德是修德照相号的老板,算是我的朋友。

我的怀表相机用微缩胶卷,经常借用他的暗房洗照片,平时也有些来往。

清末民初,北京照相馆很少,一般称作“照相号”或“照相楼”。

修德照相号只有一位摄影师,就是老连。

半年前,他去天津租界跟法国人买了一台二手便携照相机,经常四处拍照片,调查些古怪的事,但他从不卖这些照片。

这么多张流到了鬼市,有点奇怪。

我向寒云告辞,打算去老连那问问。

寒云叫我别急着走。他招手叫来跟班,说:“把老钟叫来。”

跟班的出了包间,很快又回来,后面跟着个中年男人,四十来岁,也梳着背头,穿着干练,右手食指带着个宽边金戒指。

我看了他一眼,他朝我点头,眼神锐利。

寒云介绍,这人叫钟树海,是他手下得力的人,在黑白两道都有些门路。

我有点不解,为什么介绍这个人。

寒云认为,照片里的事看起来不简单,老连可能遇到了麻烦,有个人帮着,放心。

我谢了他,让十三先回,和钟树海离开了茶园。

我问一旁的布绸店老板,说已经关了好些天。

我们绕到后门,敲了很久门,没人应。

正要离开,门里问找谁。

我说,是金木。

连大嫂开了门,她披着件旧棉袄,好像刚起床,显得很憔悴。

我问他老连在哪,她没说话,看了看钟树海。

我说:“一起的,这是钟先生。”

她这才把我们让进院,关了院门,插上门栓。

老连四岁的独子,上个月在东四牌楼走丢了。

当天,老连就报了警,却半个月没音信,去警署打听,才知道根本没立案。

老连怀疑是给拐子拐走了,就自己出门找,来来回回一个多月,老连也失踪了,一直没回家。

“金先生有能耐,您一定帮帮我们。”连大嫂说着,就要跪下。

我扶住她,问这段时间,老连有没有交代什么话,或留下什么东西。

连大嫂进堂屋,从供桌上的菩萨像后面拿出一叠照片,“老连搁下的,说谁也不能给看。”

我翻看照片,也是一些乞丐的照片。

其中一个残疾乞儿,我见过。

他经常出现在正阳门门楼下,没有胳膊,用右脚夹支笔,抄写经书。

我把照片递给钟树海,他翻了几张,说:“这些可能是连兄弟找儿子时拍的,照片流了出去,应该是暴露了。”

如果真是丐帮,老连可能有危险。

我打算去正阳门,找找那个用脚写字的孩子。

离开老连家,钟树海却让我别着急去正阳门。他叫了两辆胶皮,带我去了东安市场的东来顺羊肉馆。

进了馆子,钟树海叫上一份涮羊肉,半斤二锅头。

北京东来顺最早创建于1903年,最初售卖小吃,后来加入羊肉,改名东来顺羊肉馆。

我没多问,先喝了两杯,等钟树海开口。

他果然有话说,一边往铜锅里夹肉,一边说:“金兄弟,丐帮这事,我觉得算了。”

我没接腔,他继续说:“那连兄弟,我想想办法找回来,但你要真惹上什么,没法和袁先生交代。”

我问他,觉得这事是怎么回事。

他说:“照片上小孩的样子很明显:采生折割。敢做这个的,肯定不是一般的乞丐,背后应该还有人。”

清代掌故遗闻的汇编《清稗类抄》中,有对采生折割致残乞丐的描写。

采生折割的说法,最早出现在宋元时期,“采生”是指摘取活体的器官,“折割”就是以刀斧等器械伤害人体。

丐帮用这种古怪残忍的手法致人残废,为的利用畸形的婴儿或年轻人乞讨钱财。

这种罪行,按照明清律法,要凌迟处死。

《明律》 中,对采生折割罪行明确规定要凌迟处死,并流放家人。

我不太相信,采生的事,我确实在史书上见过,更多还是讹传。

西医刚进来时,也曾被哄传是妖法采生。

西医进入国内时,外科手术曾被当做采生折割看待,引起民众恐慌。

钟树海连喝了几杯,鼻子有点发红。

他笑着说:“金兄弟是读书人,知道的典故多。不过这帮人,就连我们道上的人也难摸得透,还是小心点。“

我想再问,他却岔开了话题,也没再劝我。

吃完涮肉,天已经黑透,我和钟树海约好,第二天去正阳门找乞丐。畸形表演的地方,他会找人打听。

这几年,北京几道城门附近和公园里,常年栖息着成群结队的乞丐,大大小小,有本地的,外地逃荒来的,也有落魄旗人。

北京北海公园的乞丐,照片由美国社会学家甘博拍摄于1917年左右。

我和钟树海一早赶去,那个用脚写字的孩子果然在,穿着破成碎片的棉袄棉裤,却光着脚丫子,趾头冻得黑红。

他斜倚在城门洞的墙上,用右脚夹起一支破毛笔,抛向半空,再准确地接住,然后沾了墨,在宣纸上写《金刚经》。

因为没有胳膊,动作摇摇晃晃,扭着脖子维持平衡。他用脚写的小楷,比我的字好看。

我看了看四周,都是围观的过路人,没看见哪个像是丐头。

我朝钟树海使了个眼色,朝写字的孩子走过去。

我弯下腰,看他写字,突然一拍大腿,大声说:“小幺!你不是宋老三家小幺吗?你爹正找你呢,胳膊怎么了…...”

那孩子愣住,写字的脚丫子停在半空。

我伸手拽他起身,扯住空荡荡的袖口便走。

围观的都没反应过来,没人吭声。

刚走出门洞,晃出一个人,拦在我面前,说:“老兄,认错了人了吧,聊聊?”

这是个比我高出半头的大块头,头上缠着辫子,镶了一嘴金牙,正在啃肉包子。

我看了一眼他身后不远处的钟树海,松开那孩子的袖口,跟着金牙沿城墙根往西走去。

沿着城墙走了几百米,墙根蹲着两个戴皮帽的人。见金牙过来,两人起身迎过来。

看样子,我遇到了麻烦。

三人将我围住,金牙问我:“你认识那要饭的?”

“不算认识。”我说着,往外走。

金牙伸手扒住我的肩膀,手上多了把手刺,问:“你是探子?”

手刺,旧时候用于近战的一种武器,一般是钢质或者铜质。

另外两个皮帽也掏出了刀子。

这种问话,遇到过不少次,我什么都愿意假扮,但就不爱假装自己是侦探。

我笑了一下,推开他的手,说:“那倒不是,打听点事,用不着这么当真。”

“你算哪根葱哪头蒜?敢管这事!”

我把手摁在腰里,打算掏枪,却听见钟树海的声音:“你看我算哪根葱?”

回头一看,钟树海到了跟前。金牙见着他,声音软下来,朝钟树海点头哈腰。

钟树海掏出烟卷,递了我一根,说:“这位兄弟是我的人,有事儿想打听。”

金牙摘下手刺,朝我点头:“海爷的兄弟,有事您尽管问。”

我点上烟,看看两个皮帽,也已经收起了刀子,低头杵在墙根,随时等吩咐的样子。

这个钟树海,比寒云介绍的还不简单。

金牙是个丐头,前门一带的丐捐都由他收缴,写字的孩子,归他管着。

丐捐,丐帮陋习。每年旧历二、八两月,或是端午、中秋、农历年三节期间,丐头公然带领成群结队的乞丐进入城中,向市面上的商户们强打秋风、索讨规费。缴纳丐捐能避免多次被堵门乞讨。

我问他,朝阳门和东四丢了孩子,要找谁问。

金牙歪头嗨了一声,说:“这您问错人了,拐人拍花,我们不干这个。”

金牙说,用脚写字的孩子,是他买来的,“贵着呢,用脚写字的小孩,不好买。”

这丐帮的生意,比我想的要更复杂。

丐帮的人,都分片管理,走街串巷的叫花子,有些并非丐帮的。

这些人明着要饭,暗里拐人。

还有些稳婆,遇到生女孩不要的人家,就自己养几个月转手给人牙子。通州、大兴偏僻的乡里,也有人挑着担子卖自己孩子的。

“卖孩子的都弄残了卖?”

“直接干这个太危险。宣武门有个女花子,扮成好心老太(女拐子的黑话叫法),摘了个叶子(拐了个女孩),割了手脚筋,背到街上,被人认出来,当场打死!”

金牙说,因为割折的手段残忍,只有够狠的人才做,更多的乞丐是“改相”,把自己装扮成残疾人。

钟树海打断他,让他交代自己都做了什么。

金牙叹了口气,说:“我就是个二道贩子,倒个手,换换货。”

“怎么个倒法?”

“找五岳门。”

我想起那张照片上的牌位,问五岳门是什么。

金牙说,五岳门是庚子年间冒出来的一个门派,拜云霄老祖。

五岳门和丐帮是交易关系,各地的丐头将买来的孩子卖给五岳门,五岳门将小孩制作成各式各样的残废,再卖给丐帮。虽然不便宜,却能用残疾乞儿挣来更多钱。

“妈的,五岳门是厉害,但也太不是东西,我在他们那亏了不少钱!”金牙边说边骂。

我问:“既然残疾小孩挣得多,怎么会亏?”

“最近戏班子进货太多,都抬价了!”

“戏班子?”

金牙骂骂咧咧,说:”就是杂耍卖艺的,五岳门买下几个戏班子,自己做起生意,让我们怎么办?”

“怎么才能找到这个五岳门?”

金牙说,晚上在先农坛有个聚会,各地的丐头都去,拜见五岳门门主。

我问能不能带我们去,金牙直摇头,“最好别去,这事儿担不起。再说,去了也白去。”

钟树海笑了笑:“意思是我够不上了?”

金牙也笑,呲起一嘴黄灿灿:“海爷您面子是大,但是这个五岳门谁的账也不买,下手太狠。万一被蛇咬了,咱也不能咬回去不是?”

我说:“我自己跟你过去,到了地方,什么也不做,就看看,咱俩也不认识。”

金牙摸着脑袋琢磨了一会儿,答应了。

我看了看钟树海,他抽着烟,没吭声。

从正阳门回了城,我问钟树海,跟金牙什么关系。

钟树海含糊了几句,没细说。过了一会儿,又说:“我的身份,跟袁先生有关,不如你改天问他。”

我就没再多问这事,和他讲了朝阳门穆家小姑娘的事,“既然道上都熟,就帮忙打听打听。”

钟树海一口答应,说记下了。

晚上九点,我和金牙去了先农坛。

这里前年改成了城南公园,但实在荒僻,冬天基本没什么人来。

1916年,废弃已久的先农坛被政府辟为城南公园,位于现今北京市西城区东经路,为重点保护文物,图为先农坛的观耕台。

聚会在先农坛的观耕台。我们到时,台阶上已经站了几个人,陆陆续续有人聚集过来。一共二三十个,几乎都穿着长袍马褂,还有几个穿西装的。

我低声问金牙:“这是丐帮?”

金牙白了我一眼:“大爷,您真以为我们都是穿破烂的?”说完,他让我别吱声。

我躲在人群后面看。

过了一会儿,远处过来几个人,在观耕台四周点上了火把,旁边的林子被火光映照得影影幢幢。

一顶轿子晃悠悠抬了过来,竟然是个骡轿。

清末民初,由两匹骡子前后驮着的轿子还很时兴,叫骡轿,比人力轿子快。

这应该就是金牙说的五岳门门主。

骡轿停住,门主没下轿,隔着帘子和跟班的说了几句,那跟班朝台阶上的丐头们招了招手,说了声:“一个个来吧。”

丐头们一阵议论,上去了一个,向跟班的点点头,附身在轿子边上说话。

一个丐头下来,另一个上去,下来的人有的乐呵呵,有的直摇头,相互聊的都是买卖小孩的黑话。

我有点想笑,拍拍金牙,问他上去要和门主说什么。

不等回答我,金牙弯腰抻抻衣服,上去了。

金牙上了台阶,隔着帘子说话。

没讲几句,却大声嚷嚷起来:“说好的新鲜玩意儿,到现在也没做出来!我搬来的石头(指男孩)不下一百个,钱都赔进去了!”

嚷嚷完,金牙拿手拍打轿子,跟里头争吵起来。

台阶底下的人闹成一片,我向前凑了凑,想看看怎么回事,却见金牙仰面一倒,惨叫一声,从台阶上跌落下来。

他挣扎着站起来,捂着唔呀呀地乱叫。见到这情形,下面有几人走了。

金牙掏出刀子,朝虚空里乱刺,挥舞了一阵子,反手往自己胸口就捅,一边捅一边喊“捅死你”,连捅了七八刀。

金牙栽到地上,嘴里咕嘟着血泡子,不知死活。

抬头看台阶上,骡轿已经走了。

剩下的丐头乱成一团,纷纷往外走。

我跟在一个丐头后面,出了先农坛。

走到外面,我问那丐头金牙怎么回事。

丐头小声说,这是摄魂术。说完,就匆匆走了。

我回了西四,半宿没睡,琢磨五岳门怎么回事。

在元代的古书里,我查到了云霄五岳神的记载,这是一个湖北山里土人信奉的一种邪神,能驱使猖鬼。

沈刻《元典章》中,详细描写了采生祭神的过程,极其残忍。

当时的“采生”,是为了祭祀五岳神。

采生者将儿童绑住手脚,击打后脑致死,再用尖刀剖开肚皮,取出心肝脾脏,剜下眼睛,砍掉手指脚趾,向神献祭。

钟树海打听到了照片里的表演班子,就在阜成门内大街的白塔寺庙会。

第二天一早,我们赶到了庙会。

已近阳历年,庙会上全是人,很多带小孩看热闹的。

庙会一角,空中飘着一个幌子,上面写着四个大字:奇闻马戏。幌子下面,是个巨大的棚屋,里里外外围了几层人。

透过人群,我瞄见棚屋围墙上画着奇形怪状的图案,人头蛇,双生儿,侏儒。图案一旁,写了一行字:猴子唱歌,敬请期待。

我们挤到围墙跟前,门口有人卖票,一人俩铜板。钟树海买了票,我们进了场,场中有两个帐篷,一个写着“奇闻”,一个写着“马戏”。

我们钻进“奇闻”,里头也是人挤人。帐篷里摆了个很长的弧形舞台,上面陈列着一排“奇观”。

我一眼看见白骨精和大头娃娃,和老连拍的照片里一样。

金木手绘的大头娃娃和白骨精(扫描文件)。

白骨精穿着戏服,头插花翎,做出戏里的模样,水袖一抖,露出两只胳膊,胳膊上只有森森的白骨。

围观的人一片惊呼。

那个大头娃娃趴在台上,每次挪动一下,就像脑袋要滚下来。旁边是人头蛇身,应该是障眼法。有个双生儿,像是个天生畸形。

钟树海看得兴致勃勃,从头逛到尾,还跟着其他观众起哄。

我不想再多看,去了旁边的“马戏”帐篷。

说是马戏,其实是玩杂耍,跟天桥班子没差别。

看了一会儿,我又回到“奇闻”帐篷,却没看见钟树海。

我瞅了个空,挤到前排,靠近白骨精,隔着围栏叫了她两声。

白骨精扭过头,水袖一敛,朝我施了个礼,还在演戏。

我掏出照片,找出有她的那张,问她记不记得给她拍照的人。

她回过神来,脸上的表情松懈下来,靠近一点看照片,一脸不明白。

我给她比划,“相机,一个黑疙瘩。”

白骨精皱起眉,似乎想起什么。正要开口,突然看了看戏台尽头,低头退了回去。

我一看,是钟树海,他从马戏班子的后台走了出来。

他看了一眼白骨精,问:“怎么样?”

我收起照片,说:“啥也没说,有点傻。我们走吧。”

离开庙会,钟树海要拉我去前门吃爆肚。我说家中有事,和他告辞离开。

在阜成门附近绕了一圈,我拐进一个小胡同,抄上近道,跟在了钟树海后头。

他没去前门,又回了白塔寺。

我不远不近地跟着钟树海,回到了庙会,庙会已经散场,奇闻马戏也在收摊。

钟树海跟收拾场子的人说了几句,就进了棚屋。

这时,天已经暗下来。我跟着散场的人群走了一会儿,找到奇闻马戏棚屋后头的一处空隙,扒开个口子,钻了进去。

里头的两个帐篷已经亮了灯,但不知道钟树海进了哪个。

我躲在角落里,等他出来。

突然,后背被人拍了一下,回头看见一只骷髅手,我差点喊出声。

白骨精站在我身后嘻嘻笑。她换上了棉衣,头上梳起了一条辫子,和外面的姑娘没什么两样。

我看了看四周,问她:“你可以随便跑?”

白骨精抬起骷髅手,手上挂着一个小木桶,“我给班主打水。”

我问她:“你们班主是谁?”

“班主就是班主,他和你的朋友在大帐篷里。”

我又掏出那张照片,问她是否见过老连。

“他被抓走了,你也快跑吧。”说完,她拎起木桶走了。

我溜到最大的帐篷边,找了个没灯光的地方蹲下,听见里面有人说话:“这件事还得靠钟老大帮忙。”

“门主的意思是?”这是钟树海的声音。

我往帐篷上贴了贴,两人却突然不吭声了。

这件事果然是五岳门干的,而我要对付的,又多了一个人。

二十四号早晨,我又找了钟树海去阜成门看奇闻马戏。

这天,是猴子唱歌露天表演。

马戏班子围栏外人贴人,我挤了一身汗。

戏台上,一个打扮成老头的中年人,手里牵着一只黑不溜秋的猴子。

这只猴子个头很大,穿着个棉背心,走起路来摇头晃脑。

老头虚晃一下鞭子,猴子就开口念起唐诗,韵律节拍,分毫不错。念完唐诗,又唱起了窑子里的小调。

台下人群闹哄起来,小孩坐在大人肩上,拍手叫好。

我隔着几层人看了看钟树海,他正往台上扔钱。

我慢慢挪到围栏侧边,点了根烟,用火柴烧着了围栏上盖的黑布,转身往外走。

很快,围栏冒起了烟,有人大喊失火,人群往外涌散。

台上驯猴的老头大声吆喝,抄起台上的一块幕布扑火。

猴子立在那里,瞪大眼睛往人群里瞅,也不慌张。

我趁乱挤进围栏里,爬上戏台,一把扯过猴子的前爪,问:“你是猴是人?”

猴子张大嘴巴看着我,没说话。我捏了捏猴爪,毛茸茸,软绵绵,不像假的。

老头冲过来赶我,我抱起猴子想走,一转身撞在一个人身上,是钟树海。

他看着我,说:“金先生,这猴子只会唱歌,不会说话。”

脑后一阵闷痛,我登时晕了过去。

醒来时,眼前还是黑的,脑袋疼得厉害,胃里直犯恶心。

挣扎了一下,手脚都绑着,我应该在一个木箱子里。木箱子摇摇晃晃,好像在车上。

不知道过了多久,车停下,箱子打开,我被拖了出来。

已经是晚上了,周围一片黑森森,像是城外。

两个人站在面前,举着火把。

一个戴棉毡帽的,留着山羊胡子,另一个,是钟树海。

两人手里都拿着枪。

我看着钟树海,问老连的事是不是和他有关。

钟树海哼了哼鼻子,没说话。

山羊胡子举起枪,说:“本来你死了肯定是个麻烦,不过有老钟在,袁公子那边也好交代。”

我心里骂了一声操,又看看钟树海。

火光一闪,枪响了,我闭上眼。

再睁眼,没死。

山羊胡子栽倒在我面前,钟树海先朝他开了枪。

钟树海走过来,解开我身上的绳子,把枪递给我,“从你身上摸来的,还你。”

我接过枪,果然是我的,大声骂了一声操。

钟树海拖了山羊胡子的尸体,丢进林子,套上马车,带上我回城。

他这套把戏,把我唬得不轻。

坐在马车上,我暗中攥了攥拳头,使不上劲儿。

我问他怎么回事。

钟树海说,找人打听这马戏班子时,就探了个底儿,这里的班主是他以前的师弟。他原想和师弟商量,把我尽早打发走,却没想到我在戏台上闹了起来。

我又骂了他几句,说:“你也真敢玩,对自己枪法那么自信?”

钟树海大笑,说:“真把你赔进去了,我也没办法,最多就是跟袁公子散了。”

我问他究竟什么人。他收住了笑,伸出右手,向我比划了几个数字:三,八,二十一。

这是洪帮的帮中暗号,意思是“洪”。

洪帮的源流,言人人殊,从来不一致,因为它化名特多,有红帮、三点会、三合会、三河会、天地会、致公堂等等;尚有分支别名,不胜枚举。图为洪门腰牌。

我没说话,他继续说:“其实帮你不全是袁公子的面子,我不是他的家奴。如果有了别的门路,打个招呼就走。只是这个五岳门,干的是该千刀万剐的阴损事,我可不想断子绝孙。”

我问他大头娃娃和白骨精怎么回事。

钟树海停下马车,给我递了跟烟,讲了从班主那听来的儿童改造秘术。

五岳门将买来的半岁大婴儿,放进一个小坛子里,只留个脑袋在外面。

坛子底上开个洞,供屎尿流出。

精心喂养小孩几年,脑袋长大,身子不变。长大十岁,敲碎坛子,就成了大头人。

白骨精则更像古代“折割”,用细绳把小孩胳膊扎紧,时间一久,胳膊血液不通就坏死,皮肉腐烂,只剩骨头,再用药,不让小孩发炎死掉。

“但是,碎骨头怎么连缀起来,我那师弟也不明白,全是五岳门门主的邪术。”

“这门主是谁?”

“不太清楚,只知道叫金无影。”

回到城里,我想将事情交给巡警,钟树海不让。

他认为,这是“道上”的事,就要用他们的方法解决。

钟树海已经打听到五岳门的老巢,就在阜成门外护城河附近。

二十五号夜里,下起了小雪。

钟树海带我来到阜成门城门楼上,西边护城河岸边的一片院子,就是金无影的住处。院子中间,有一片巨大的树荫,把房子遮得严严实实。

阜成门城门楼,当时北京几乎没有楼房,站在上面可以看到城内外。

雪越下越大,我们看到的,就剩一片灰白的阴影。

凌晨一点多钟,钟树海叫的人到了,三十多个。

这是个奇怪的队伍,有叫花子、流氓,天桥卖艺的、算命的,还有胡同里挑粪的。唯一相同的是,一人手里一把枪。

半个时辰后,这个杂牌队伍强攻进五岳门的院子,见人就开枪。

我问钟树海:“这就是你们道上的方法?太不讲究了。”

他笑了一声,“已经得罪了五岳门,就得罪到底,难道敲门进去聊天吗?”

两根烟的功夫,院里的五岳门门徒就被打散了。在院子的西偏房里,我们找到了一群小孩,年纪最大的也就十岁。老连也绑在里头,但却没找到他儿子。

解开老连,他讲了调查五岳门的事情。

儿子丢了之后,他就怀疑人贩子和丐帮,报了警察却始终没消息,于是就自己调查,暗地里跟着几个丐头,一路拍了照片。

奇闻马戏的照片,则是在庙会偶然拍到的。他觉得太蹊跷,就连续拍了几天,结果被戏班的人当做探子抓了起来,相机和身上照片都丢了。

老连带我们去了后院,寻找金无影。直觉告诉他,儿子一定在五岳门手里。

后院没人,只有一棵树冠巨大的老榆树,看起来有上百年。

榆树底下,立着个一米多高的蜡炬,剧烈地燃烧,黑烟直往上窜。

老连突然大喊了一声,伸手指着那蜡炬。

蜡炬是用人做成的。

一个女子赤裸着,浑身包裹一层半透明的蜡膜,绑在一个立木上。她的头向后仰着,嘴巴大张,燃烧的灯草,就从她嘴里吐出来。

一双骷髅的手,环绕在脖子上,她是奇闻马戏的白骨精。

所有人都被这诡异的蜡炬震住了。

我看看钟树海,他和那群“道上”的,也呆在原地,不知该不该冲过去。

“金先生,这个礼物怎么样?”榆树后面传来一个男人声音,“把内脏掏干净,用蜡水浸透,费了我不少功夫。”

那人从榆树后面走出来,站在阴影里。

“还有这个,你见过的,我试了上百个小孩,才成功这一个。”

他从身后牵出了一只猴子。

这人大概就是金无影。

他相貌实在普通,穿着件长棉袍,戴着毡帽,看起来不过三十多岁,要是走在路上遇见,可能我都不会回头看。

金无影一只手抱起那只猴子,说:“这孩子给我陪葬吧。”

老连瞪着金无影,突然发出一声尖利的嘶吼,冲了过去。

我一把没拉住他,跟了上去。迎面一股浓重的火油气扑过来。

钟树海大喊:“快走!”

一声巨响,蜡炬爆了,一团火球腾空,老榆树轰地烧了起来。

我拉住老连往回撤,他使劲挣开,往火里钻。

我抓起地上散落着几个麻袋片儿,扔到院里的水缸里浸湿,披在身上,也冲进了火里。

蜡炬很快烧没了,白骨精也烧起来,散出一股皮肉味。整个老榆树被火焰笼罩,燃烧的树枝不断往下掉。

眼镜被烟熏得一片黑,我摘掉放进口袋,眼前一片模糊。

老连跪在树下,抱着那只猴子,发疯一样嚎叫。

我从来没听见过人类发出这样的声音。

火势太旺,我试了几次也没把老连拉出来,他身上很快着起来,嚎叫声戛然而止。

绕着榆树看了一圈,却不见金无影的尸体。

他刚站着的地方,树上有个打开的洞口。

我扔掉身上已经着火的麻袋片,钻进了树洞。

树洞下面是空的,连着一条漆黑的地道。

我摸了摸手两边的泥土,很坚硬,应该是很久以前挖的。

我脱下外衣,向前爬去。

不知道爬了多久,终于到了尽头。洞口竟连到了山里。

天已经亮了,雪也停了,太阳很大,一片刺眼的白。

四周是一片稀稀拉拉的槐树林子,林子里停着一辆马车,却没有马。

我掏出眼镜戴上,拔出枪,慢慢走到车篷前。

突然,从身后伸出一只手,袖口往我脸上一招。一股腥臭呛进鼻子里,我瞬间觉得头晕眼花,差点吐出来。

我转过身,举枪瞄了几下,却不见人。

我开始耳鸣,一片尖利的嘈杂声涌进脑子里,混着老连死前的尖叫,头疼得厉害。

天空旋转,太阳越来越大,周围的树都变了形,我扶住一棵树,不让自己倒下。

远远看到金无影正在走出林子,我朝他举起枪。

这时,我脚下的影子突然动了,嗖地一下卷起来,张牙舞爪扑向我。我吓得瞪大眼睛,朝影子使劲开枪,一口气打完了所有子弹,什么也没打中。

那影子伸出黑手,掐住我的脖子。我双手乱抓一气,什么都抓不到。

我放下胳膊,让自己冷静了几秒,猛然想起金牙死的样子。

他一定也中了致幻药,挥着刀子要捅的,大概也是自己的影子。

我从口袋里掏出钢笔,拧开笔帽,朝自己腿上猛扎下去。

太爷爷金木的犀飞利牌钢笔,1913美国产。

钻心的疼,但幻觉消失了。

我倚在树上,使劲喘着,面前什么也没有,影子老老实实地待在地上。

一瘸一拐追到林子尽头,金无影早没了踪影。

钟树海和几个手下人,从洞里跟了过来,帮我包扎了腿上的伤。

五岳门的大火烧到中午,老榆树成了一块黑疙瘩。

内四区(今北京阜成门往东到西四大街一带)警署来了人,抄查了五岳门。

护城河边的泥地里,挖出了几十具小孩的尸体,生前都惨遭折割,断手缺脚。

有的尸体是新埋的,身躯完好,却皮肉模糊。

警察搜出了一个大木箱,箱子里装满了许多木制的小孩,栩栩如生。每个木人都有残缺,没有胳膊,没有腿,或是没有眼睛鼻子。

据抓获的门徒交代,这是前清传下来的仪式:让小孩自己挑选木人。选到缺手的,就砍掉双手,选到没眼的,就刺瞎两眼,伤口愈合后,就卖给丐帮。

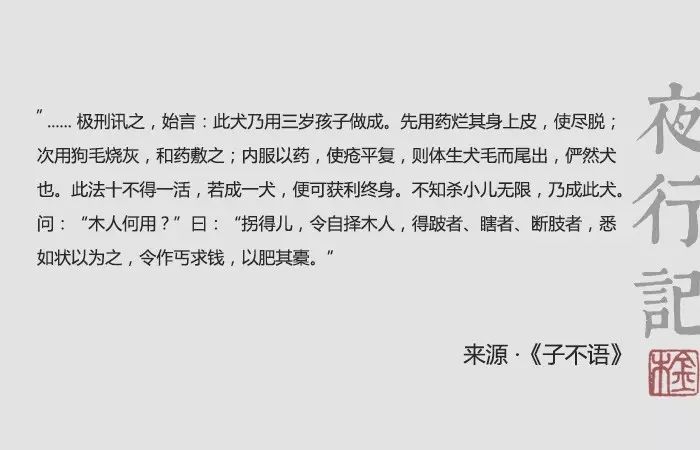

袁枚《子不语》中讲述的一件采生折割案件,里面有类似太爷爷见的木人。

会唱歌的猴子,则是用三五岁的小孩改造成的。

他们先用药膏把小孩身上的皮肤腐烂,再用猴毛烧成灰,混合一种药膏,敷在全身。

内服一种药剂,让伤口不发炎,等伤口愈合,身上就会生出猴毛,还能长出尾巴。

这种方法,很难成活,有的孩子几天就死了。

到底用了什么药,只有金无影知道。

我告诉钟树海,这个方法不太可信,大概是装神弄鬼的把戏。

更可能的真相是,等小孩皮肤愈合,伤痂脱落以后,为了维持小孩兽形,他们会给小孩粘上完整的兽皮。

警察把五岳门抓的孩子带回警署,有一半孩子说不清自己的家在哪。

除了有在警署报案登记的孩子,剩下的都送去了育婴堂和救济所。

我把事情讲给了连大嫂,没提孩子被做成猴的事情。

连大嫂很平静,说:“我早就没想他们能回来了。现在,至少爷俩团聚了。”

阳历年过后,我又去了寒云家一次。

一是因为,我想知道,除了世人皆知的袁公子,他还是个什么人。

二是因为,还想再问问钟树海,朝阳门那个姓穆的女孩后来有消息没。

钟树海却已经离开寒云,去了广州。

我问寒云,他除了人人知道的袁公子,究竟还有什么神秘身份。

寒云没回答,拿出两枚徽章给我看,一个上面有艘帆船,写着四个字:义气千秋。另一个,中间有个大大的“义”字,四周印着“中华共进会会员证”和几颗五角星。

青帮(清帮)是清雍正四年(1726年)翁岩、钱坚及潘清三人所创,徒众昔皆以运糟为业,为民国时期民间三大帮会组织(青帮、洪门、哥老会)之一。图为青帮徽章,袁寒云是天津青帮帮主,大字辈大佬。

我心里明白,就不再提这事。

我问他,知不知道我托钟树海打听穆家女孩的事。

寒云说他知道,“这个女孩,其实老钟已经安排人找到了,但也算没找到。”

我说不明白。

“上星期,在天桥找到了这孩子,眼睛已经瞎了,送回家去,她父母哭得很厉害。”

“这不找到了吗?”

“可是,过了几天,我的人又在街上见到了这孩子,在前门大街讨钱。找到丐头一问,这孩子只在家呆了一天,就又被父母卖掉了。”

说完,寒云又补上一句:“听丐头说,孩子的母亲,是按嫁女儿的价格要的钱。”

我不知道再说什么,和寒云干坐了半天,就起身告辞了。

太爷爷在笔记中说,没抓到金无影,很是懊恼。

我想,之说以懊恼,不仅仅因为是跑了一个罪犯,更是因为,他努力之后,却发现一切还停在原地。

在整理这篇故事时,我查了一些当时的资料。

1913年,英国人季理斐在《兴华报》上说,当时城市里人贩子“结队成群,爪牙四布……二三乡里小儿直不啻釜中鱼俎上肉。”

太爷爷遇上的,确实可怕,但却只是零星一点。

在档案馆,我查到一张美国社会学家甘博1917年在北京一座寺庙里拍的照片。

美国社会学家甘博拍摄的寺庙小鬼。

照片上是个石头雕刻的地狱小鬼,双手双脚被绳索绑在身后,趴在地上。据说,这是生前作恶太多,将要受刑的小鬼。

我看到这个小鬼,想到太爷爷记载的畸形乞儿,那些扭曲的身体和小鬼没什么两样。

在我们接受的语文训练中,有个短语叫“万恶的旧社会”,几乎可以做万能词,来为很多残酷历史做总结。

事实上,社会本是没有善恶属性的。

人心畸形了,便有畸形的惊悚出现,惊悚多了,社会就万恶了。

这事儿,不分新旧和时代。