看点

写作要不要套路?学写作要不要练套路?在潜心开发青少年写作课程的田健东博士看来,写作就要套路!田博士是参与创办上海多家媒体的资深媒体人,目前跨界在上海平和学校主持写作课程开发。二十年媒体写作经验,再加上近几年对美国写作教学体系的研究,田博士对套路和写作教学的关系理解独到。下文整理自本学期田博士在8年级课堂一次讲学实录,有删节。

文丨田健东 编辑丨李臻

田博士在9年级课堂试课

今天,我来讲一个自认为比较重要的话题。从我开始搞写作课程到现在,始终会碰到有人问我同一个问题。提问人中,有老师、有家长,也有上学期的同学。很奇怪,他们不约而同抛给我同一个问题。看来,这个问题很有普遍性。今天,我们就来探讨这个问题。那么,这个问题究竟是什么?我先留一个悬念,首先来看一段文字。

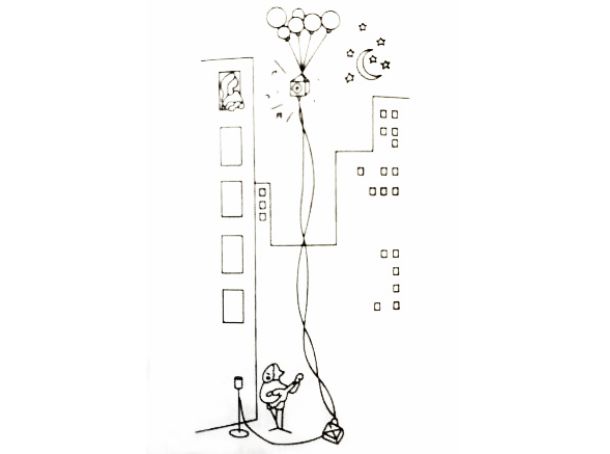

“如果气球突然爆炸,导致所有的东西都远离正确的楼层,那么声音就没有办法传到。因为大多数建筑物都有良好的隔音效果,所以关闭的窗户可以阻止声音传播。由于整个过程都需要稳定的电流,所以如果中间的线断掉会带来问题。当然,那家伙可以大喊,但是人的声音也不会传播很远。另一个问题是,乐器的弦可能会断。这样信息就没有相应的伴奏了。很明显,更好的情况是距离短一些,这样潜在的问题也会少一些。面对面的交流出现问题的可能性最小。”

大家能看明白这段文字在说什么吗?

有同学说,实在看不明白,在“瞎说”。也有同学说,这一长串句子中间肯定是有“联系”的,但实在看不出是什么联系。“联系”这个词用得好,换句话说,是不是指逻辑关系呢?我听到有同学说,“拼不出什么意思”。“拼”这个字快说到点子上了。你们脑子里在努力地“拼”这些句子,但拼起来很困难,拼不出什么意思。

现在,大家看下面这张图。看了这张图,再来读上面这段文字,看看能不能理解到底在说什么。

哇,原来是一个“表白“的故事。男主对着麦克风弹吉他,气球把音箱牵升到5楼女主的窗前。气球、建筑物、电流、乐器等,上段文字提到的这些内容,它们之间的关系,好像一下子可以理解了。

这是认知心理学的一个测试。那么,这张图到底起什么作用?我给大家来做这样一个小测试,有什么意图?我还是卖个关子,暂且不表,下面我们会绕回到这张图。

我们今天探讨的到底探讨是一个什么话题呢?好了,开头我留的第一个悬念,这里我就告诉大家。

我经常被问的那一个问题是,

写作要不要套路?学写作要不要练套路?

每次,被问到这个问题的时候,我总感觉提问者似乎都有一个隐含的预设:套路是不对的,写作练套路有问题。

套路是什么,写作要不要套路?今天就来讨论这个问题。

首先,要界定下我们在这里讨论的“套路”。“套路”,按《现代汉语词典》解释,本义指编成套的武术动作,后来泛指成套的技巧、程式、方法等。

我们今天谈的写作上的“套路”,主要指文章结构模式(structure)。

这堂课我们来探讨“写作套路”,就是来看看不同文体文章,有没有相对固定的基础结构模式,学写文章们需不需要练习这个结构模式,该如何学

习掌握运用结构模式。

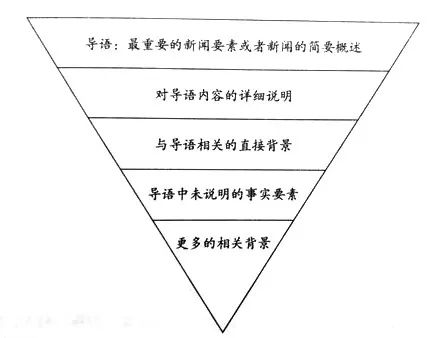

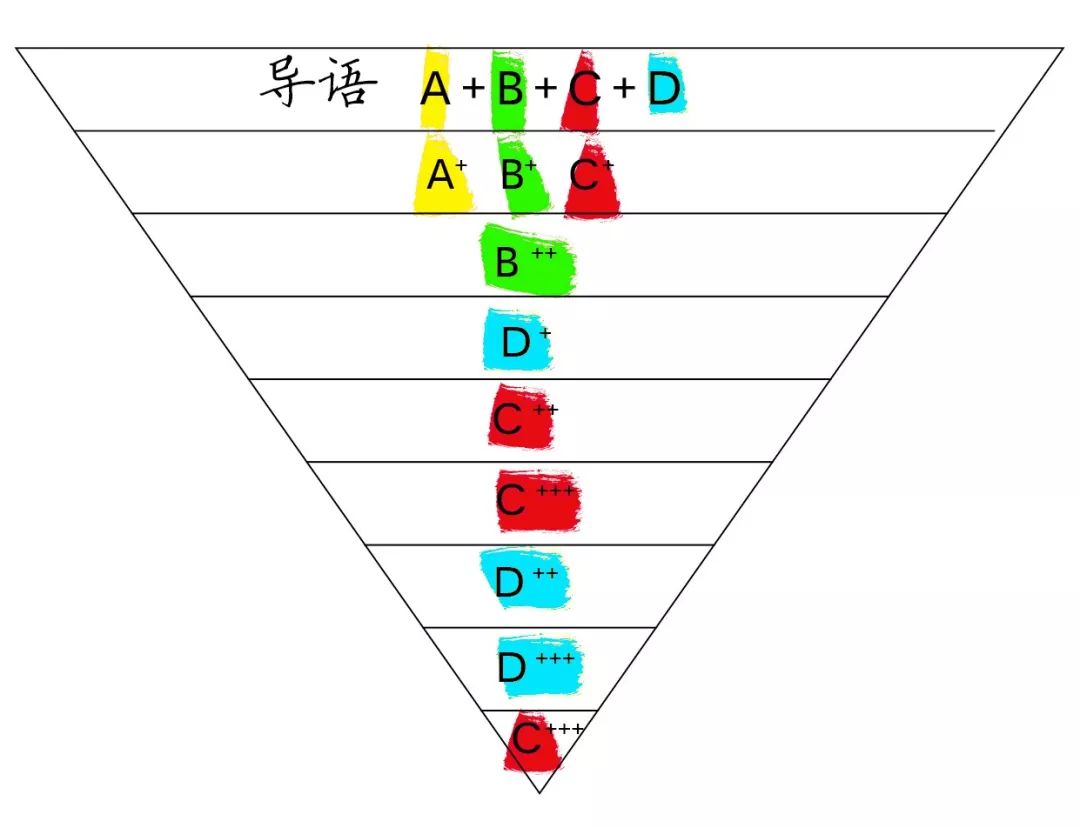

课堂外,在真实的世界里,不同类型的文章,有些明显看起来是有“套路”的。媒体写作中,就有很多套路,比如大家可能都听说过的 “倒金字塔”。

这个结构模式,第一句话是导语,交代最重要的事情;导语之后,再交代次重要的内容,解释导语中所提到的细节,对重要的背景再提供一些信息。也就是说,最重要的内容放在开头,其余内容按重要性递减顺序来安排。这就是著名的消息稿“倒金字塔”结构,媒体写作中最常见的套路之一。当然,媒体写作中还有更复杂的“套路”,比如“华尔街日报体”等,这些我们暂不展开讨论。

媒体写作有

套路,商务写作也有套路。

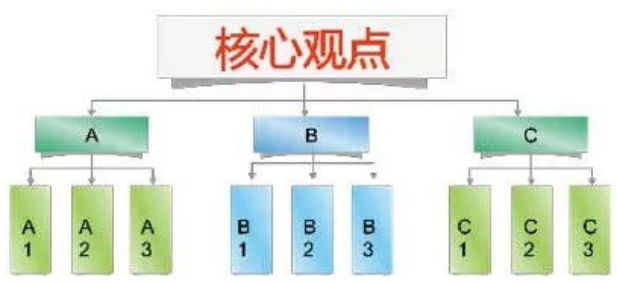

大家都听说过麦肯锡,全球最知名的管理咨询公司。上世纪六十年代,麦肯锡聘用了公司历史上第一位女员工,名叫芭芭拉·明托。这位女顾问有写作特长,她一到麦肯锡,就发现无论是美国还是欧洲的同事,写作上都有很大的问题。为了帮助同事写出条理清晰的文章,明托总结出商务写作的一个套路,就是后来名扬天下的麦肯锡“金字塔原理”。金字塔原理的主体是写文章要遵循金字塔结构,简单地说,就是

结论先行、以上统下,归类分组、逻辑递进等。

下图是 “金字塔原理”最基础的结构之一:

媒体写作、商务写作,可说是实用写作。那么,小说、戏剧等这样的文学作品,写作上有“套路“吗?我们先不讨论这个话题,但叙事作品,至少讲故事大致要遵循情节的结构。

上面讲的只是写作套路上的一些知识,就这么听听,理解有限。大家接下来拆解两篇小文章,从拆解的过程和结果,来体会文章和“套路”。

我们拆解的第一篇小文章,是我随机在互联网上找的一篇来自英国媒体的消息稿,《英国大学开印度英语课》,几百字,很短。

(上下滚动查看全文)

英国大学开印度英语课

By Dailymail

英国大学首次开了印度英语课,以帮助英国年轻人在印度发展。

朴次茅斯学院开了一门新的语言课,这门语言是英语和印度语的混合物,称为Hinglish。

从17世纪开始欧亚大陆就有人讲这种印度英语,如今,这种印度英语广泛应用于印度商务、电影、音乐和广告中。

印度英语是两种语言的杂烩,是印度蓬勃发展的商业领域通行的语言,这意味着学印度英语将有利于学生在印度寻找跨国商机。印度是世界第七大经济体,发展的速度比其他任何经济体都要快。

朴次茅斯学院表示,印度英语是南亚大陆上发展得最快的语言。

该校老师维拉杰·沙解释说:“很多印度人都看电影,从片名到字幕,用的都是印度英语。”

该学院的一名系主任詹姆斯·瓦特斯说:“得悉我们的下一代劳动人口能感知我们周边正在发生的事情,很令人欣慰。”

他说:“这门课程能让学生们对自己可能要面对的社会形势有感知并做好准备。”

根据《柯林斯英语词典》,不少常用的英语单词其实都受到了印度英语的影响。这其中就包括单词shampoo(洗发香波),这个词原来是印度语,意思是按摩或揉捏;单词cushy(轻松的)也源自印度语,意思是“愉快的”;单词cot(简易床),在印度语中的意思是吊床或床架;还有thug(暴徒),在印度语中的原义是欺骗或偷窃。

常用的含有舶来语的印度英语短语包括Time kya hua hai?,意思是“现在是几点钟?”还有I have hazaar things on my mind right now,意思是“我现在脑中千头万绪”。

有证据显示从17世纪起印度英语就已经存在了,而且还出现在19世纪的诗歌中,20世纪90年代随着MTV等音乐频道的兴起,印度英语作为流行文化的一部分使用量也显著增加。如今,据说印度英语在宝莱坞电影中无处不在。

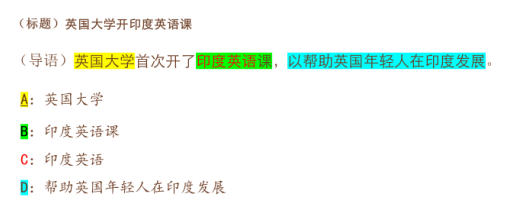

这是一篇很普通、很常见的报道,称之为消息稿。消息稿的第一句往往是导语,刚才在讲“倒金字塔“时提到过。这篇消息稿的导语是

“英国大学首次开了印度英语课,以帮助英国年轻人在印度发展”

。我们把这句导语拆解下,看看有那些信息。

我用不同颜色把这句导语包含的信息做了个分类,如上图所示,有A、B、C、D四类信息。我们再把这篇小文章,每段标上序号,包括导语,一共有13段。

接下来,从第二段开始,我们逐段来分析,看它对应的是A、B、C、D中哪一类内容。这篇文章很简单,很容易就拆解出下面这样一个结构图:

这就是一个最基础的“倒金字塔”结构消息稿。导语说出了全文最重要的内容,然后文章余下部分依次补充,:

是哪所英国大学?印度英语课是什么?印度英语是个什么英语?为什么上了印度英语课,有利于在印度发展?

读者读完这句导语,脑子中自然会产生上面这些疑问,导语下面的段落就是逐次来解决这些问号。一句不长的导语,告诉了读者最重要的信息,当然也包括了这些信息之间的逻辑关系。换句话说,导语的句法结构,已经提前泄露了文章的段落结构。导语也就成为你阅读和理解全文的指引。

倒金字塔结构消息文体,据说起源于美国内战时期的新闻报道。那时,最先进的通讯工具是刚发明不久的电报。前线记者一方面要抢发新闻,另一方面又怕电报会随时中断,所以把最重要的内容放在最前面,然后再做具体说明。

现在是通讯技术极度发达的时代,地球是个村,手持一个手机,不管是文字还是视频,都可以实时把它们从地球一个点发到万里之遥的另外一个点。那么,媒体报道中,倒金字塔结构过时了吗?没有!事实上,反而越来越重要。

为什么?因为

倒金字塔结构符合信息传播的规律。

信息传播最重要的规律是什么?两个字,

有效。

最短的时间,抓住最多的眼球,传递最重要的信息。

那么,问题又来了,为什么倒金字塔在传播信息上效率高?它符合了认知心理学揭示的一些规律。

人类大脑认知世界有基本的模式,不可能因人而异,变化万端,否则人和人之间就没有了交流和沟通的基础。认知心理学家总结了不少范式和规律,其中“首因效应”和“完形法则”,能解释倒金字塔结构(包括导语)为什么在信息传播上效率高。

田博士下课堂试课

导语和倒金字塔结构,在

信息传播上效率高,

首先是符合了认知心理学揭示的“首因效应”。

所谓

“首因效应”

,就是说当人的大脑在处理外部输入的信息时,最先输入的信息在认知效果上作用最大。

我们生活在三维世界里,接触的信息都是线性排列的序列,有开头,有结尾,有中间部分,处于开头位置的信息,对人脑刺激的效果上是最有优势的。日常生活中,有个俗语,“第一印象很重要”,说的也是这个道理。

倒金字塔结构以导语的形式,在报道的开端,就告诉了读者最重要的内容。这完全和“首因效应”合拍。有经验的记者都知道,在消息稿的写作中,写导语是最重要的一环。怎么能浪费在认知序列中最有含金量的那个位置呢?不夸张地说,一篇报道在三秒之内,能抓住读者并留住读者的视线,除了标题,就是导语。

在通讯技术极其发达,社交媒体无处不在的当下,做个报道,写篇消息稿,导语的重要性,比美国内战那个时代,还要大多了。现在人手一部手机,信息爆炸,注意力极度稀缺。你如果不能最有效抓住读者眼球,他大拇指一滑,就和你没有关系了。

处在文章开头位置的导语,它的“第一眼”威力还和格式塔心理学说的那个

”完形法则”

有关。

格式塔心理学也叫完形心理学,它提出的“完形法则”大意是,

人认知事物先有一个格式塔原型,随后具体信息是被整合到这个原型中,以这个原型为基础来理解的。

举个例子说,在我们观察一个人的脸时,并不是把依次看到的眼睛、鼻子、嘴、耳朵等加起来,然后再得出这是一个人脸的结论。而是原来就有对一个人脸的认知原型,鼻子、眼睛等这些局部的细节,也就是信息,是在那个已有的原型中组织起来,才产生了意义。即使我现在用书本把这位同学的鼻子和嘴遮住,也不会妨碍我们得出这是一个人脸的判断。

大家去旅游,比如到黄山,看到那个山景像个什么动物,或者某块奇石像仙女,如果你脑子里没有这个动物或仙女的“原型”,你光看石头,能看出什么?根据格式塔心理学的“完形法则”,如果你脑中没有先存一个原型或结构,你去认知一个东西是很困难的。

回到开始时,给大家做的那段文字和图片的测试。现在可以解释后来看到的那张图起什么作用了,它就是给你们

提供了一个认知的结构(原型)。

有了这个原型结构,那一堆费解的文字变得可以理解了。在这张图带来的“原型”上,原来杂乱无章,彼此之间看不出“联系”的信息,一下子看得出其中的逻辑关系了。

在倒金字塔顶端的导语,就是提供了理解全文的一个“原型”,不只是概述了全文要讲述的重要信息,也告诉了读者这些不同信息之间的逻辑关系。

为了理解导语和完形法则之间的关系,我们再回到刚才拆解的那篇小文章。假设你是编辑,要编发这篇文章,但是版面有限,你必须要删减。我问大家,怎么删?

有同学说,从倒金字塔的最底部往上删。太对了,你可以去编辑部上班了。我再问大家,第一句,也就是导语,可以删吗?大家意见都很一致,不能删!为什么?对了,这句导语,作用就等同于我们做的那个测试的那张图。没有了这张“图”,

“印度英语”、“印度英语课”、“英国大学”等

,这些具体的信息,就有点像测试中的

气球、音箱、电流,

不能让读者马上明白它们之间的“联系”,也就是逻辑关系,要搞懂报道的主旨就有点困难了。

我再问大家,不删这句导语,但是把它在文章的位置变动,放到文章当中,或者变成最后一句话,好不好?大家意见也很一致,不好!如果把这句话插到文章当中,或摆到最后,只要是读者没读到这句话,他看到那些“印度英语”等等信息时,他脑子始终会有疑惑,因为你没给他提供“原型”,他整合这些信息,想得出一个结论,就比较费力

。

对一个普通读者而言,可能还没等他读到那句关键“导语”,脑中积累的问号,就让他放弃阅读了。好了,你就失去了一个读者。想想,大家在写文章时候,是不是经常做这样为难读者的事情,把最重要的内容藏到最后?

记住,读者是个懒人,他才不会抱着猜谜的心来读你的文章。

心理学的“完形法则”告诉我们,读者在看一篇文章时,总是本能地寻找一个能将看到的信息联系起来产生意义的结构(原型)。所以,最好提前把这个结构告诉他。不然,读者可能看不懂,发现不了任何逻辑关系;或者,想歪了,他理解的不是你想表达的逻辑关系。

从传播的效果上讲,这太低效了。

新闻消息稿的导语,给即将读到的内容提供了一个

有助理解的“结构”。

一句具体的导语,通过它的句法结构表达的语义内容,揭示了组成全文的不同信息之间的逻辑关系。可以说,导语的句法机构,就预示了全文的篇章结构。

所以,入了门的记者都会明白,在一篇消息稿中,导语是他最值得殚精竭虑的事情。因为导语一旦写就,就有助于文章接下来的内容组织。我个人体会,以前写稿时,花在导语上的时间是写作全篇的三分之一。我转引一段美国记者说过的话:

“写作它(注:指导语),惊人地集中了思想,迫使他决定报道里什么内容是重要的,他想要强调什么,而且在他写作它时,能够最终使报道的剩余部分具体化。”

在这里,我说个题外话。大家有没有思考过这样的问题,媒体写作在人类整个写作行为上的地位?我是媒体人出身,谈论这个话题不是为了抬高自己。我是在做这门写作课程的过程中,才对这一问题恍然大“悟”的。

大家有没有意识到,

媒体写作是全人类最大规模的组织化的写作产业。

一个作家,他写了一本小说,哪怕发了一亿册,也就是他一个人写了一本小说。

但是,一家媒体,或一个通讯社,每天组织少则数十人,多则上千个人,天天在写东西。全球有多少家媒体?所以,媒体写作是地球上最大规模的有组织的写作产业,从这个写作的产业里总结出来的套路和经验,是很有含金量的。

同时,

媒体写作是对真实世界的报道,是真实写作,

内容上和每个人的经验世界,有或多或少的联系。所以,从媒体写作中探究写作的秘密,既实用,又有含金量,又有天然的接近性。

这里,给大家推荐两本书。这是我在当年的实战中,接触到的自认为最有价值的媒体写作指导书。其中一本,被国内一位知名的语文老师称之为“最好的写作教材”。

上面我们谈论的是媒体写作中的消息稿套路,“倒金字塔”结构符合人的认知规律,从传播角度上看,是很有效的。如果再有人说写作是不需要套路的,这是全称判断的话,我只要举出新闻消息稿“倒金字塔”例子,就驳倒了这个论断。

那么,在这学期我们主要学习的论证文写作上,也有没有套路呢?我们来拆解第二篇文章,《猫是理想的宠物》,这是一篇很简单的论证文。

(上下滚动查看全文)

猫是理想的宠物

“狗是人类最好的朋友。”这句俗语可能有一定的道理,但狗并不是人类唯一的动物朋友。对很多人来说,猫是他们最好的朋友。不管爱狗人士怎么想,猫都是理想的宠物,它们是人类很好的伙伴,家庭的文明成员,而且很容易照顾。

首先,人们喜欢猫的陪伴。许多猫是有感情的。它们会和主人依偎在一起,要求被抚摸,或者在下巴底下挠痒痒。就算猫有时很“高冷”,它们一般也是很好玩的。它们喜欢追逐球和羽毛,或是任何悬挂在绳子上的东西,主人加入的话,它们会玩得更欢。法国女作家科莱特说,“与猫度过的时光从不会荒废”。在你孤独的时候,你会抗拒身边有一只打着呼噜的猫吗?同样,在你无聊时,你会讨厌和你一起嬉闹的小精灵吗?

其次,猫是家庭的文明成员。与狗不同,猫不会吠叫或发出其他噪音。大多数猫都不经常喵喵叫,它们通常很安静。猫一般不会随地大小便。猫妈妈甚至会训练小猫使用猫砂盆,而且大多数猫从此一直会用。即使是流浪猫,看到猫砂盆也知道如何使用,并且会经常使用它。猫也不会像狗那样鲁莽,家里来了客人,不用担心它们会吓着甚至咬伤客人。安安静静,有好的卫生习惯,不冒犯陌生人,猫咪可以说是家庭生活行为规范的优等生。

最后,作为家养宠物,猫最吸引人的一个特质就是不会让主人很操心。你看到过有人在大街上或公园里遛猫吗?猫不需要溜,它们在家里玩耍的时候,就获得了足够的锻炼。当主人在家没时间陪猫时,它们能善解人意,自己一边找乐子去玩。把猫单独放在家中几个小时也不要紧,它们不会害怕,会在家里照常玩,直到主人回来。猫还会给自己清洁,比人更爱干净。主人不需要经常给猫洗澡。养一只猫,可能比照顾自己还省心!

猫很容易养,它是人类的文明伙伴,那些居住空间有限或无暇照顾宠物的人,会喜欢猫的这些特性。那些有时间、房子又大的人也爱养猫,因为他们喜欢猫的陪伴。从很多方面来说,猫都是理想的宠物。那么,给你的家找个喵星人吧!

这是一篇非常简单的论证文,大家花8分钟看下。就像课上我们来细读论证文那样,最关键的是找出作者的

“主题陈述”

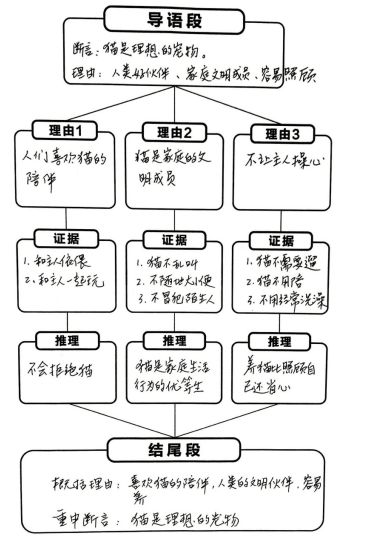

,其中有断言和理由概括。总结大家的发言,我来把这篇文章第一段内容分解下,见下图:

论证文的第一段,可称之为“导语段”。

导语段最核心的内容,是作者的主题陈述。主题陈述主要由断言和理由概括组成。

上图中,划线部分就是这篇文章的主题陈述。这一段中,主题陈述之外的内容是话题背景。

接下来,我们来分析余下的四段。当中三段,按我们以前练习过的基础论证段的三要素:理由、证据、推理,来逐段拆解内容构成。很容易就发现,第二段的主题句,是说理由,是导语段“理由1”的具体论述;第三、四段,分别对应的是“理由2”、“理由3”。这三段,一般称之为论证主体段。第五段是结尾段,概括性地重申了断言和理由。根据大家的内容分解,分别加框明示,有了这样一张图:

(点击查看大图)

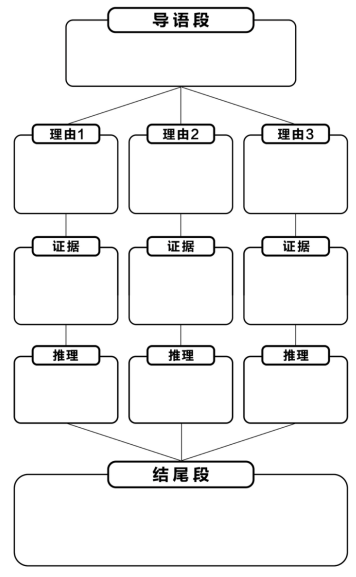

把这张图中具体的内容去掉,一个

五段论证文结构

就显示出来了:导语段,断言+理由概括+背景;主体段,理由(主题句)+证据+推理(含结论句);结尾段,理由概括+重申断言。

(点击查看大图)

上图就是一个最基础、最简单的论证文结构。之所以说是最基础最简单,因为还有其他的变体,比如论证理由不是并列的关系,而是互为因果的递进关系;再比如,段落数不一定局限在五段之内,导语段也可以由两段构成。对初学者而言,可以先练习最基础的五段论证文。

这样一个五段论证文套路(结构),也有认知心理学的依据,也能保证传播上的效率。

导语段要说出全文最重要的内容——主题陈述,这和新闻消息稿中的“导语”一样,符合“首因效应”。

主题陈述的“断言+理由概括”,是理解全文的“地图”,也预示了接下来的段落结构。

这也是“完形法则”所说的认知原型。同时,每一个主体段的构成,也符合“完形法则”,段首的主题句,就是理解该段的指引。

结尾段重申断言和理由,起的作用就是认知心理学总结的

“近因效应“

。和“首因效应”相对,近因效应指的是人脑识记一系列信息时,处于末尾位置的内容,拥有的记忆优势,高于中间部分,仅次于开头部分。所以,结尾段再重申下论证主题,有助于给读者留下深刻的印象,这是最后的机会来说服读者接受你的观点,也是效应仅次于导语段的“黄金地段”。

符合认知规律的论证文,在传播效率上就很高。

大概十多年前,媒体圈的新闻时评家和杂文界名家有过一次互比高低的论战。新闻时评,是论证文的具体文体之一,大部分都具备论证文的基本结构。这个看似简单甚至呆板的“套路”,被杂文家讥之为“脑残文体”。和结构清晰的新闻时评相比,杂文可说是文无定法、变化多端。

可是,这么多年过去了,新闻时评还是主流,但还有多少人在看杂文呢?反而是看到有些当年知名的杂文家,“转型”为新闻时评家。杂文的衰败,除了“比喻不是论证”的因素外,貌似复杂的文法,是传播上效率低下的主因。

练习论证文写作,这个看得见的“套路”有助于促进学生隐性的思维能力养成。

今天大家拆解出来的

“五段论证文结构图”

,再加上之前已经练习过的

“论证结构表”

和

“论证文框架单元图“

,运用这三个图表,可以进阶地学习论证文写作,提高理性素养,帮助大家逻辑地思考、逻辑地表达。后面这两个图表,我们已经练过多次,今天不再重复。我重点讲讲“五段论证文结构图”对提高思考和表达逻辑性上的帮助。

田博士在8年级课堂试课

你们现在8年级,可能自己没有注意到这个阶段,你们在写文章上突现一个特征,就是关联词爆发性使用。初中高年级、高中低年级,写文章时明显大量、高频使用关联词,有意思的是,到了高中高年级,关联词使用频率反而下降。

原因是12-14岁左右是逻辑思维养成的关键期,学生写文章本能地用关联词当“扶手”,以助力自己思维的逻辑。到了高中高年级,已具备一定逻辑思维能力,就减少了外力支持,相应少用关联词了。

同理,在7-9年级,练习论证文写作,五段论证文结构(套路)有助于学生把“总分总”结构贯彻到全文组织和段落构成上,促进逻辑思维养成和提高,也使写文章时全文结构清晰,逻辑清楚,段落主题明确。

既然

套路看得见,是“显性”的,就能帮助大家把写作练习中“隐性”部分“显性化”,老师可教,学生可学。

梁启超曾说“现在教作文的最大毛病便是不言规矩而专言巧”。在论证文学习中,看得见的“套路”就是可以学习的“规矩”。

消息稿,是为了传播新闻资讯;论证文,是希望读者接受你的观点。这两类文章,目的都是为了公共交流。让交流更有效,是最基本的要求,也决定了这些文体结构套路的特点。

对于不以信息传播交流为目的其他文章,比如文学作品,也有套路吗?

我们看俄罗斯形式主义文论家什克洛夫斯基对“艺术是什么”的论述: