IDG君写

在前面:

在任何人眼中,林凡都算得上是个标准的技术男。

他毕业于清华大学计算机系,后来去了美国马里兰大学攻读数据挖掘和机器学习方向的博士;2003年加入搜狗,参与了搜狗输入法、搜狗浏览器等客户端研发项目;2012年创办职场社交平台—脉脉,从曾经的搜狗技术负责人变身CEO。

2014年,脉脉获得了由IDG资本领投的B轮融资,

在C、D轮,IDG资本仍坚定支持脉脉在职场社交领域进行持续的探索

。

脉脉虽然成立的时间不长,但无论在C端还是B端都有庞大的用户和影响力。在湖畔大学的这次分享中,林凡就总结了自己近两年在职场社交平台的操盘中,收获的实战经验。

IDG君希望这种创业者的探索与自我升级——不断思考、摸索规律、与企业共同成长的方式能对你有所激励和启发:

“我今天分享的主题是‘CEO要怎么带领企业的发展节奏——论战略、运营、人事三者之间的相互咬合’,这是我在过去两年学到的东西。今天,我想把脉脉踩过的坑和经验分享给大家。”

脉脉是在2018年4月份的时候获得D轮融资,当时感觉自己处在了人生巅峰。实际上,经过很长一段时间的折腾后,我发现自己其实一直是处在0~0.1的状态,还没有到“0到0.1到1”的状态。

打个比方:如果我们骑一辆摩托车或者骑一辆自行车,在特别窄的胡同里可以随便骑;如果我们开的是一辆拖车,转弯的时候就要考虑会不会撞到或碰到后面那辆车;

而如果我们开的是一辆大的带挂货车,那就更复杂了;但如果我们开的是一辆火车,就变得简单了,虽然挂了很多节车厢,但有了轨道后,方向相对容易把握。

创业,其实就是在不同的阶段发力。

刚开始的时候,CEO都是在用自己擅长的能力去经营公司。

因为我对产品技术擅长一些,于是我可能在过去很多年都在用研究产品技术的角度来经营一家公司;有的CEO是销售出身,可能他对客户的需求点把握得就特别准确透彻,每次都能开单,产品卖得比别人好。

在这种依靠单一技能的状态下,公司成功的时候就是0~0.1阶段。如果公司要继续发展,要去关注很多东西,尤其是人。

不管你原来是擅长销售,还是产品技术,最后都得关注人。这时,创始人的思维要开始拔高,你要研究战略,也就是看2年以后、3年以后,甚至看10年以后。

这件事说起来容易,但你要花时间去研究怎么才能看10年,同时公司的具体运营也不能丢,每天还得研究各种各样的业务报表。

等真正到了火车阶段,企业的第一曲线就画出来了。这时,组织就变得非常重要,因为所有事情都是人干出来的;同时,运气也变得很重要。

过去两年,在脉脉已经进入建立战略、运营、人事流程并且把公司整体运作上一个台阶的时候,我依然耗费时间和财力潜心研究用户需求,关注产品应该怎么优化和改进。

虽然这是一个技术人的执念,但现在回看这个过程,我自己有一个深刻反思:如果我在C轮时能够理解战略、运营、人事流程之间的关系,那在当时的节点上,我可能还会聚焦于其他的关注点。

在讲这部分内容前,我先做个名词解释,让大家对战略、运营、人才有统一的认知:

战略:

基于用户和客户价值、竞争格局、市场发展趋势等因素,制定公司发展规划。战略的制定要符合使命愿景,要不断迭代优化。

运营:

特指公司为了达成战略目标,把公司各业务、营销、职能部门整合在一起,让大家凝聚在一起发挥力量。

人事:

人才的选用育汰留,组织设计、文化价值观等。

当公司业务持续增长后,所有人都开始重视一件事:成本、效率和扩张。这时候,运营变成了一个非常重要的体系。

这个时候,大家才开始真正的系统化,开始做人才的引进,组织、文化的建设等。他们在0.1~1阶段时面临的挑战都是相似的、创始人和企业经营者的状态也大多都是相似的。只不过有些人在走过来了之后,他会把公司稳健的发展归结为公司运气好。

其实,我觉得最后公司能成长多大的确是个运气问题,但在过程中的起落却是实力决定的。

如果我们的实力没达到,就会不断踩坑,就会觉得创业维艰。如果今天你发现有一些人走得很顺,背后不是运气问题,而是他的眼界、能力、方法恰巧替公司避开了很多坑。

为什么很多连续创业者发展的很顺利?就是因为他创业的次数多了,不同阶段的坑都在他前几次创业的时候踩完了。所以,我觉得

战略、运营和人事这三大流程在很多公司或领域都是有通用性的,我们要在这里花足够的时间去研究、去思考、去实践。

但大家要注意一件事:你在A轮、B轮时去研究和实践,付出的代价相对小一些;在C轮、D轮及往后一轮时去研究,付出的代价会越来越大。

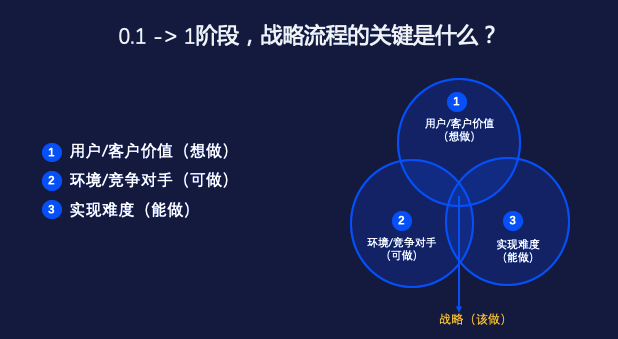

0.1~1阶段,战略流程的关键是什么?其实就是在想做、可做、能做,在三者的结合处找到“该做”的。

如果创始人的野心够大,那全世界的事情他都想做:看到金融发展好,就想做,因为它能创造用户和客户的价值;看到医疗健康发展好,也想做,因为它对社会很有帮助,而且还是万亿级的大产业。

可做是指我在每一个想做的领域里面都能界定清楚竞争对手,

并把竞争对手跟客户价值研究透了。如果你有很清晰的那一两个竞争对手,下一步就是“干掉”它。

我们经常会说,我们的基因、特质、壁垒决定了我们能做的事情,这是非常感性的思考方式。如果要上升到能做,需要跟运营流程结合在一起才能去判断。因此,你在一开始所做的判断都不见得是准确的。

战略之外,企业处于0.1~1的发展阶段时,运营流程的关键要注意下面三个要素:

运营实际上是我们日常在做的一个事情。所有的创业者,每年都要跟董事、股东讲:今年的目标是怎么设定的——如何实现这个目标——年底复盘(做对了哪些,做错了哪些)——明年打算怎么做,这是一个完整的运营周期。

在脉脉最开始的时候,我们的目标有时候会拍脑袋决定,因为早期很难去设计目标。

我们对活跃目标做过精算:不同行业的从业人群数、转化率;我们对收入目标也做过精算:销售额、销售的人效

做完精算后,你会发现另外一个很头痛的问题:你在精算时,脑海中已经形成了打法,但可能三个月后打法就变了,因为这个市场变了,跟你之前的认知不一样了,这时算出来的目标天差地别。于是,团队要重新设定目标。

如果一个公司的目标一年换了三次,那肯定就不知道该往哪走了。

如果在探索期的时候,我们还可以说今年目标没有实现。没关系,我们可以学,明年可以再来实现一个更好的目标。

但当你进到规模发展期,几百号人、几千号人在跟你打仗的时候,如果你说目标没有实现,士气一下就散了。

所以,这个过程中对目标的准确判断尤为重要。

目标的准确性越高,企业在C轮、D轮往后走的态势才会越好。

那目标到底怎么定?还要看你的竞争对手。比如,脉脉今年招聘的收入增长是270%,这个数字是否算得上完成得不错?

如果不看竞争对手的话是不知道的。如果我们不知道这件事情本身有多难,对行业、产业的认知不够清晰,就没有办法判断这个目标是好还是不好的。

另外,用什么样的人也是关键点。我们用一个在招聘行业里面已经做到过20亿收入的人,和用一个没有实现过过收入的人,目标设定也是不一样的。战略、运营、人事一定要跟目标互相咬合,如果不把这三大流程研究清楚,拍脑袋设定的目标就真的是在拍脑袋。

每次事情结束后,我们都要复盘。复盘的方法就是怎么分析现象、怎么归纳原因、怎么形成to do,这个方法论本身不是最重要的,我相信所有人都会用各种形式在做这种总结和改进,关键是复盘完之后。

我认为,除了要分析现象、归纳原因,形成to do,还要重新审视你的竞争对手是不是还是原来那个竞争对手,你的实现难度是不是还是用原来那种打法来打,以及未来的绩效和奖惩怎么去设定,这都要从复盘的方向跟其他几个环节关联在一起。

这里说下我的看法:CEO都是愿意学习的人,往往学一个新理念,回去就推动一轮变革,但这样可能会是导致组织的混乱。

对此,我的认知就是:所有事情都是互相连接的,它是一个有机的整体,如果战略脱离了运营、人事,谈战略是没有任何意义的;如果运营脱离了人事流程,脱离了战略流程,也是没有任何意义的。

因此,千万不要孤立的用一个维度思考,而是应该以互相之间有依赖关系的去思考。

就像这张