原题“5G高频段技术研发与试验”

钟科

,

郑毅

,

刘建军

,

王启星

,

刘光毅

,

杨光

:中国移动通信研究院

首先对5G高频通信的背景进行了简单回顾和梳理,其次针对5G高频段关键技术难点进行了深入的研究,最后对5G高频段目前的试验现状及测试结果进行了详细的分析。

1、引言

从模拟通信一直到2G/3G/4G,通信频率都聚焦在3 GHz以内的低频率,因为低频率的覆盖和穿透性能好。但低频段的可用频谱资源非常有限,从2G到4G,业界不断通过技术创新来提高低频段的频谱效率。到了5G时代,由于对峰值速率和小区容量的极致追求,仅仅通过提高频谱效率已经无法满足5G的需求。因此,5G网络建设的关键思路就是高低频协调发展,即在低频的基础上,额外使用更高的频段和更大的带宽来满足下一代宽带移动通信的要求。5G的低频系统通常是指部署在6 GHz以下的系统,在中国目前确定为3.5 GHz或4.8 GHz左右。而5G的高频系统通常是指部署在6 GHz以上的系统,目前国内可能的高频频谱范围重点关注的是24.25 GHz—27.5 GHz和37 GHz—42.5 GHz的毫米波频段。

为了满足5G的关键性能指标(峰值速率,体验速率,低时延等八项关键能力),需要使用更大范围的频谱资源,协调使用低频和高频频谱。5G可以使用比4G更加广泛的频谱资源,包括6 GHz以下的低频以及6 GHz—100 GHz的高频都是可以被考虑的频谱。此外,根据业务需求进行推算,考虑到现有分配频谱,5G还需要1 GHz以上的新增频谱来满足未来业务发展的需求。因此,在低频段和高频段都需要开发新的频谱资源。

基于5G的关键性能指标,可以大致估算出5G的频谱需求。以5G的eMBB(增强移动宽带)场景为例,在6 GHz以下低频段约需要1 GHz的频谱,而在高频的室外热点微站和室内热点需要大约14 GHz—20 GHz的总带宽。可以看出,5G对频谱资源,尤其是高频资源的需求是非常巨大的。从这个意义上来说,5G的发展在很大程度上依赖于可用的频谱资源。因此,高频段通信将成为5G发展的关键点及决胜点。

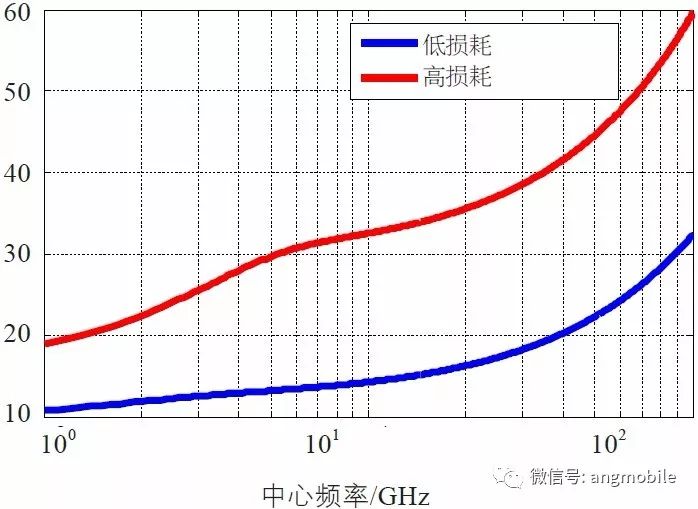

然而,将高频段应用到5G移动通信系统尚存在诸多挑战,如高频段无线信号具有较高的传输损耗,易受建筑、人、植物,甚至是雨滴等障碍物的遮挡,以及高的相位噪声,高频信道模型尚未确定,高频器件不成熟等诸多难题尚未解决。此外,针对高频段未知关键技术,方案和场景的试验验证对于高频段能否成功商用起到了决定性的作用。

2、5G高频段技术的研发

2.1 基于波束的高频段传输方式

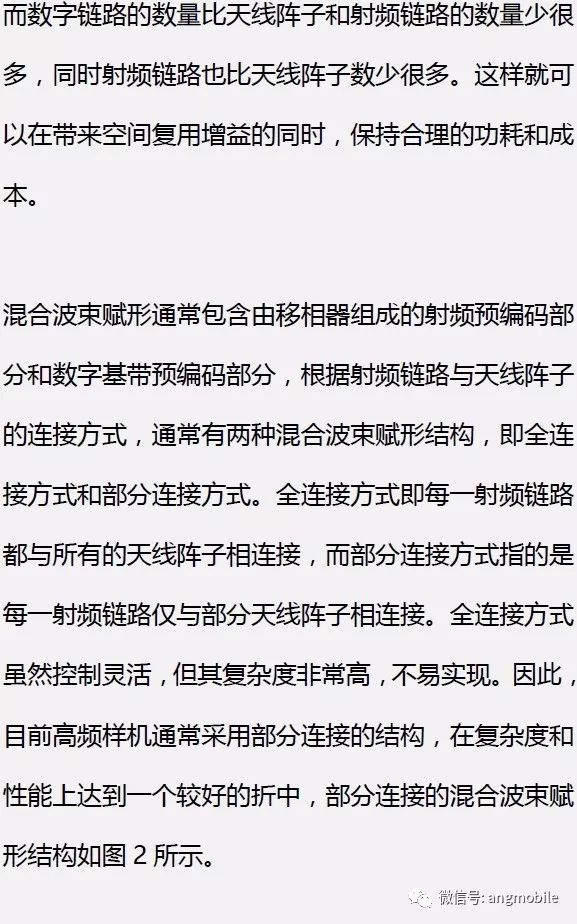

由于高频载波波长较小,因此天线尺寸也较小。目前,在高频通信中通常采用高增益、窄波束天线技术。通过高增益阵列天线以基于波束的传播方式来克服高频通信覆盖差这一弱点,如图1所示:

图1 高频段基于波束赋形的传播方式

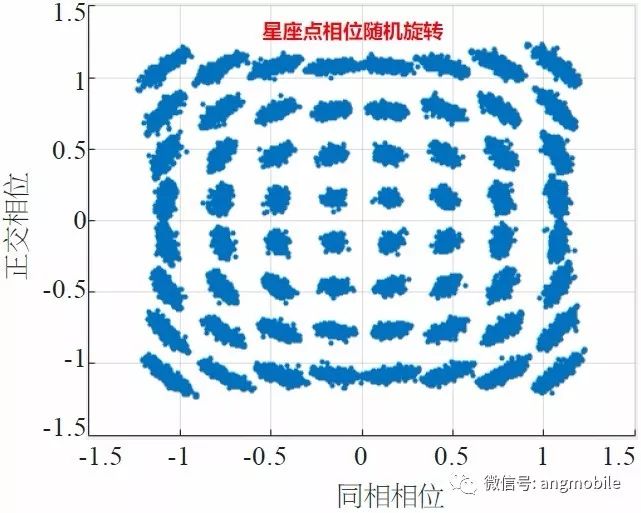

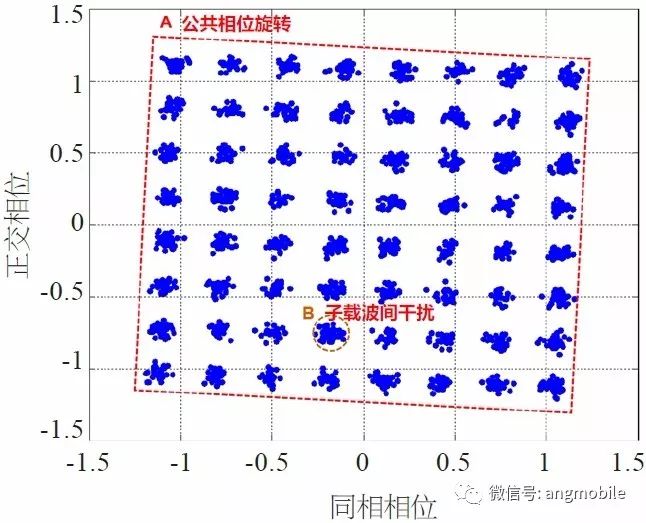

相位噪声对单载波系统的影响如图4所示,相位噪声OFDM的影响如图5所示。

图4 相位噪声对单载波系统的影响

图5 相位噪声对OFDM的影响

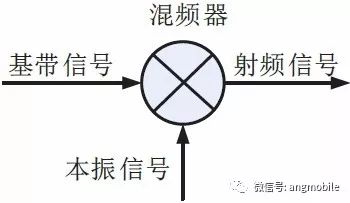

对相位噪声的产生及其影响进行分析研究。通常,有用信号与本振信号在时域相乘,进行上下变频,上下变频示意图如图6所示:

图6 上下变频示意图

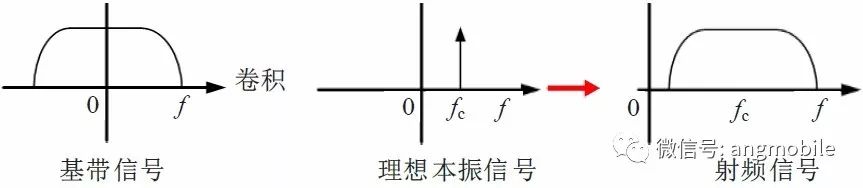

上述时域相乘的过程对应频域相卷积,基带信号与理想本振信号频域卷积的示意图如图7所示。

图7 基带信号与理想本振信号频域卷积示意图

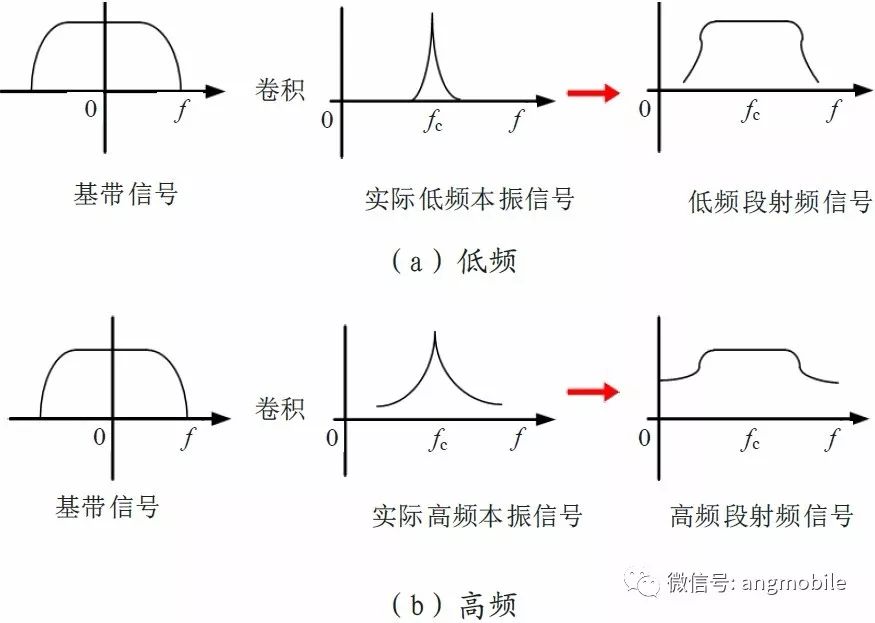

实际的本振信号相位受噪声的影响,其频谱会具有一定的带宽,基带信号与实际本振信号频域卷积示意图如图8所示。

图8 基带信号与实际本振信号频域卷积示意图

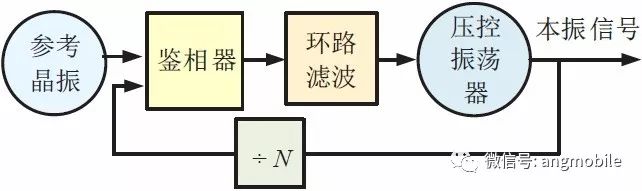

本振信号的产生如图9所示,主要是由参考时钟源倍频得到。倍频电路通常由锁相环实现,其作用是把参考时钟源的频率变换成所需本振信号的频率。当锁相环处于锁定状态时,所需本振信号的频率约等于参考时钟源的频率乘以倍频次数N。

图9 本振信号的产生

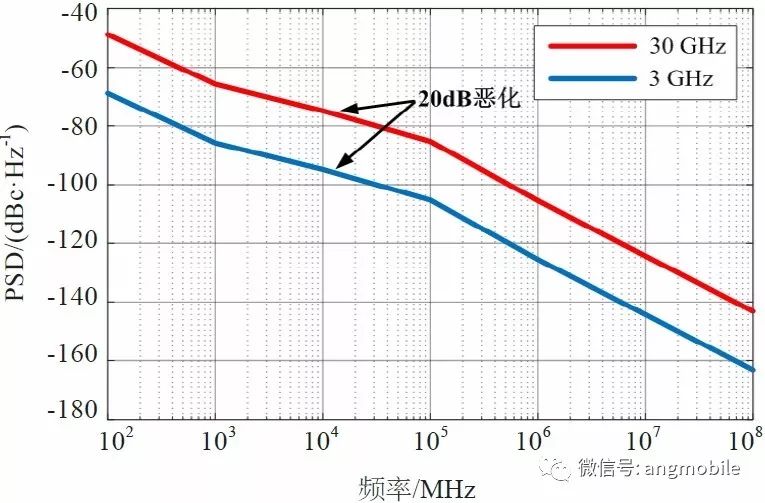

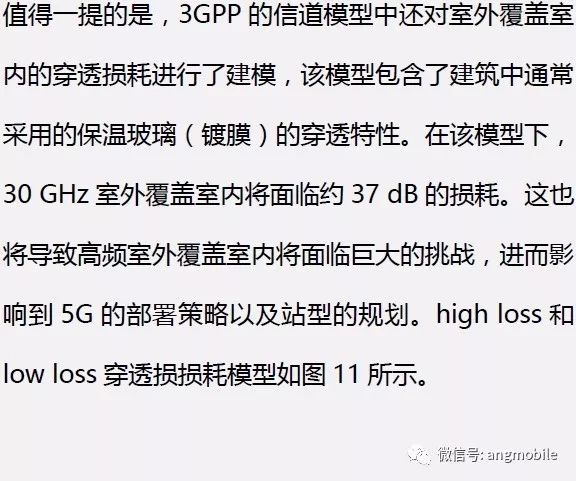

除了器件工艺水平和功耗等影响因素外,所需本振信号的相位噪声也与参考时钟源的相位噪声近似地以N为倍数成正比。因此,相位噪声对于高频段通信的影响也比低频段通信大很多,因为高低频段的倍频次数相差非常大。例如,如果所需的本振信号频率为30 GHz,则其相位噪声比3 GHz的相位噪声近似大10倍,如图10所示。

图10 3 GHz和30 GHz频段相位噪声对比

3、5G高频段技术试验

表1 28 GHz不同材质的穿透损耗

表2 28 GHz植被和人体的遮挡损耗

4、结束语

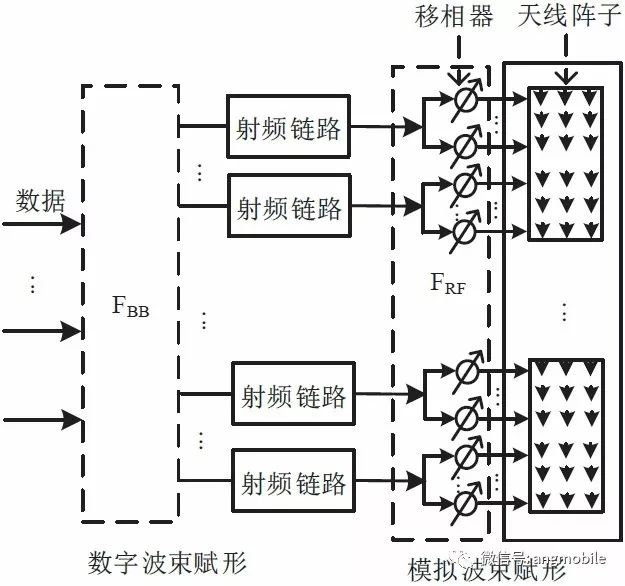

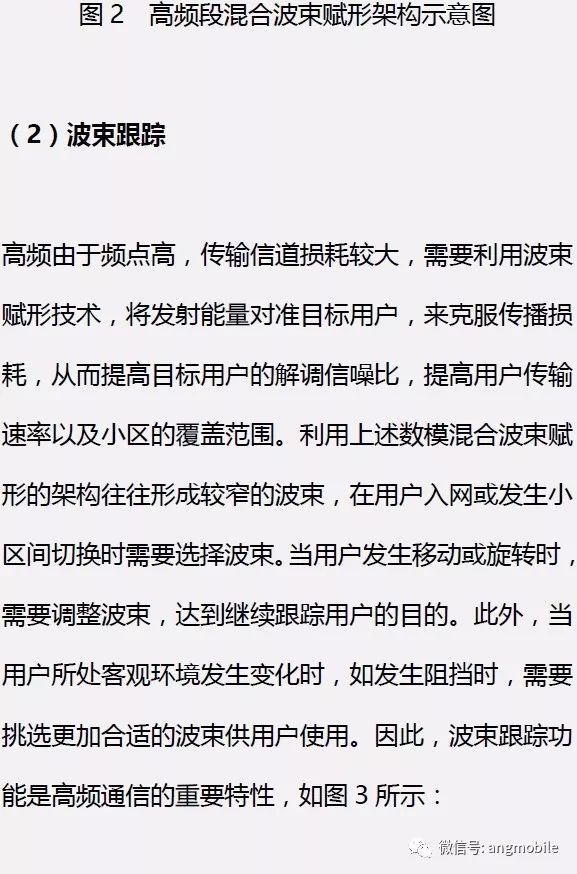

文章首先对高频段通信的背景做了简要介绍,阐明了5G中高频段通信的重要性。其次,对5G高频段技术中的波束赋形和相位噪声问题进行了重点研究分析,包括高频段主要使用的数模混合波束赋形和波束跟踪,以及相位噪声的产生和应对方式。

随后,对高频系统中的其它重要问题,比如所采用的波形、帧结构、参数集、大带宽以及高低频融合组网/双连接等进行了简要分析研究。再者,对高频信道模型、频谱分配以及器件现状做了分析介绍。

最后,在高频样机的室内外测试中,充分验证了高频在室内外的覆盖能力,高频非视线传输方式,多流的传输能力,波束搜索和跟踪能力,这些技术验证解答了高频实际部署的可行性,并且为后续的技术研究提供了更多的参考。