素建筑设计 | 桃源村

取名为“桃源”的村落不胜枚举,足见中国人对于故乡总有对世外桃源的文学幻想:“林尽水源,便得一山”“土地平旷,屋舍俨然”“黄发垂髫,怡然自得”。宀(miǎn)屋位于安徽省祁门县闪里镇的“桃源村”,起源于南宋迁至此处的陈姓家族。先祖“见山秀地美,水口紧扎,深爱之”,村子藏在两山之间的谷地,水口河埠,良田山丘,一应俱全,历经上千年的积淀,形成了典型徽州村落的格局。

©唐徐国

一 村 九 祠

桃源村有上百户,同姓陈,有九个祠堂之多,这在全国都实属罕见,足见桃源村曾富甲一方的盛况。明清时期,徽商纵横全国,在强烈的乡族意识和故土情节影响下,徽商发迹之后回乡兴修祠堂牌坊等公共建筑。而今,由于桃源村相对闭塞,村落的原始格局和徽派建筑的风貌仍然保留完好。其中,散落在村子的不同角落的九个祠堂成为文保建筑,依旧完好如初。

散落在村子不同角落的祠堂之一

©唐徐国

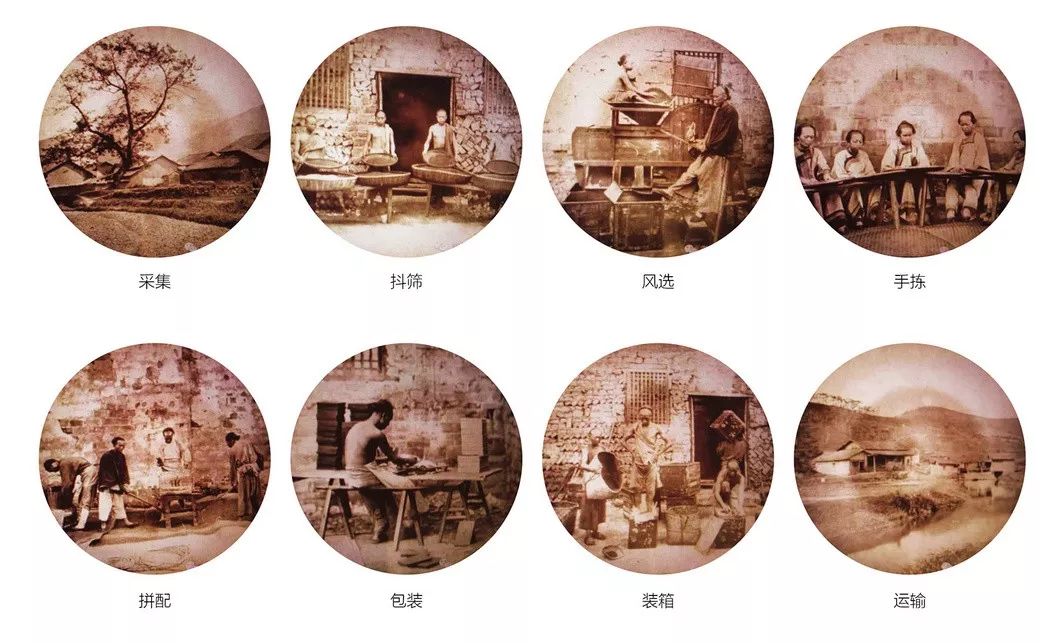

祁 门 红 茶

安徽祁门县一带因气候条件和经商文化,一直都有制作红茶的传统,并远销外地。而“祁门红茶”成为驰名中外的品牌,起缘于1915年桃源村的忠信昌茶号,曾代表祁门红茶参加美国旧金山巴拿马太平洋万国博览会,并荣获民间茶庄金奖。时至今日,桃源村仍然保留家家种茶、制茶、喝茶、售茶的风俗。

当地制茶工序

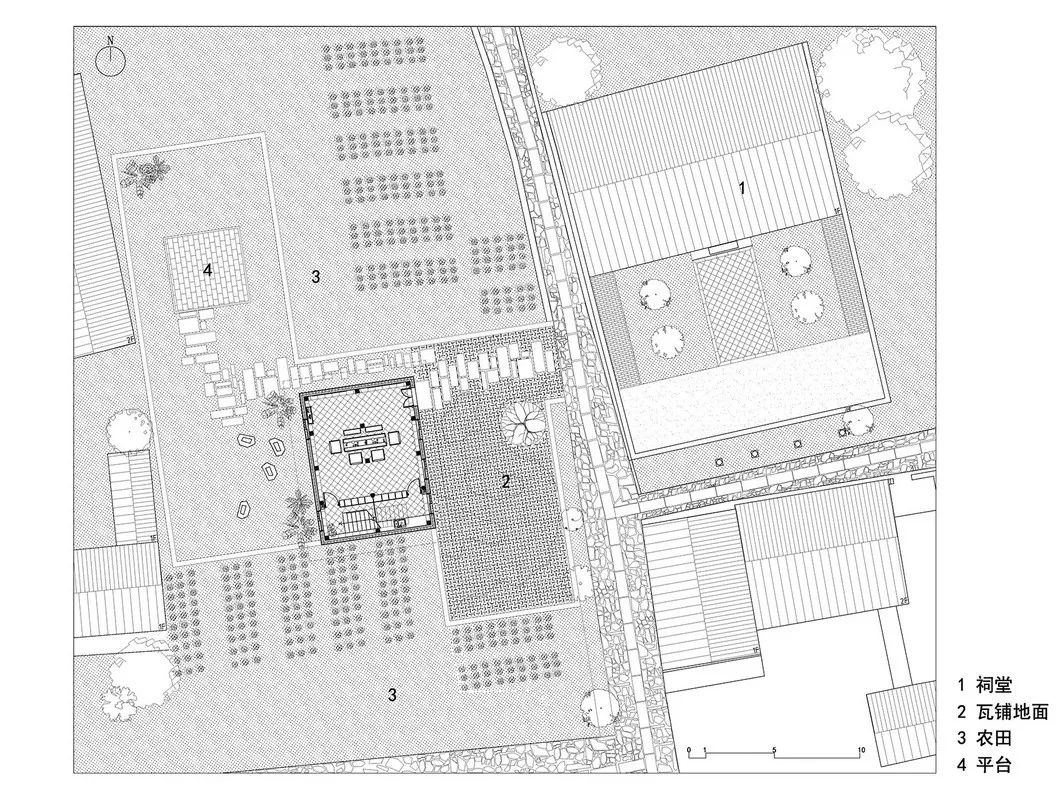

宀屋位于通向村子内部的小路一侧,紧邻叙五祠(古九祠之一)。四周农田环绕,相对独立。房子体量很小,占地只有60平米。建筑原状为两层,一层堆放农具,二层由于木屋架高度很低,基本处于空置状态。屋顶为普通穿斗式木构,但已经几近腐朽,墙体则为当地惯常空斗墙做法。

改造前外观和内部

这样一个占地仅有60平米的小柴房能做什么用?基于宀屋所处位置的公共性,我们为她设想了两个诉求:一方面,作为祁门红茶的产地,尽管家家户户都有红茶,但村子里尚未有一个专门的红茶体验馆。村里人招待客人,仅是在自家客厅里售卖,缺少品茶、赏茶、论茶的过程。桃源村需要有一个礼仪性的品茶空间。

当地制茶工坊

另一方面,桃源村九个祠堂,只有在祭祖节庆等重要时节才被使用。村民平日只能在巷间门口,三五成群地乘凉闲谈。因此我们希望宀屋又是一个为村民开放的,较为轻松和日常的公共场所。于是,宀屋的目标逐渐清晰起来,在一个占地60平方的两层农舍里,建造一所兼顾日常性和礼仪性的茶楼。

宀屋远景

©唐徐国

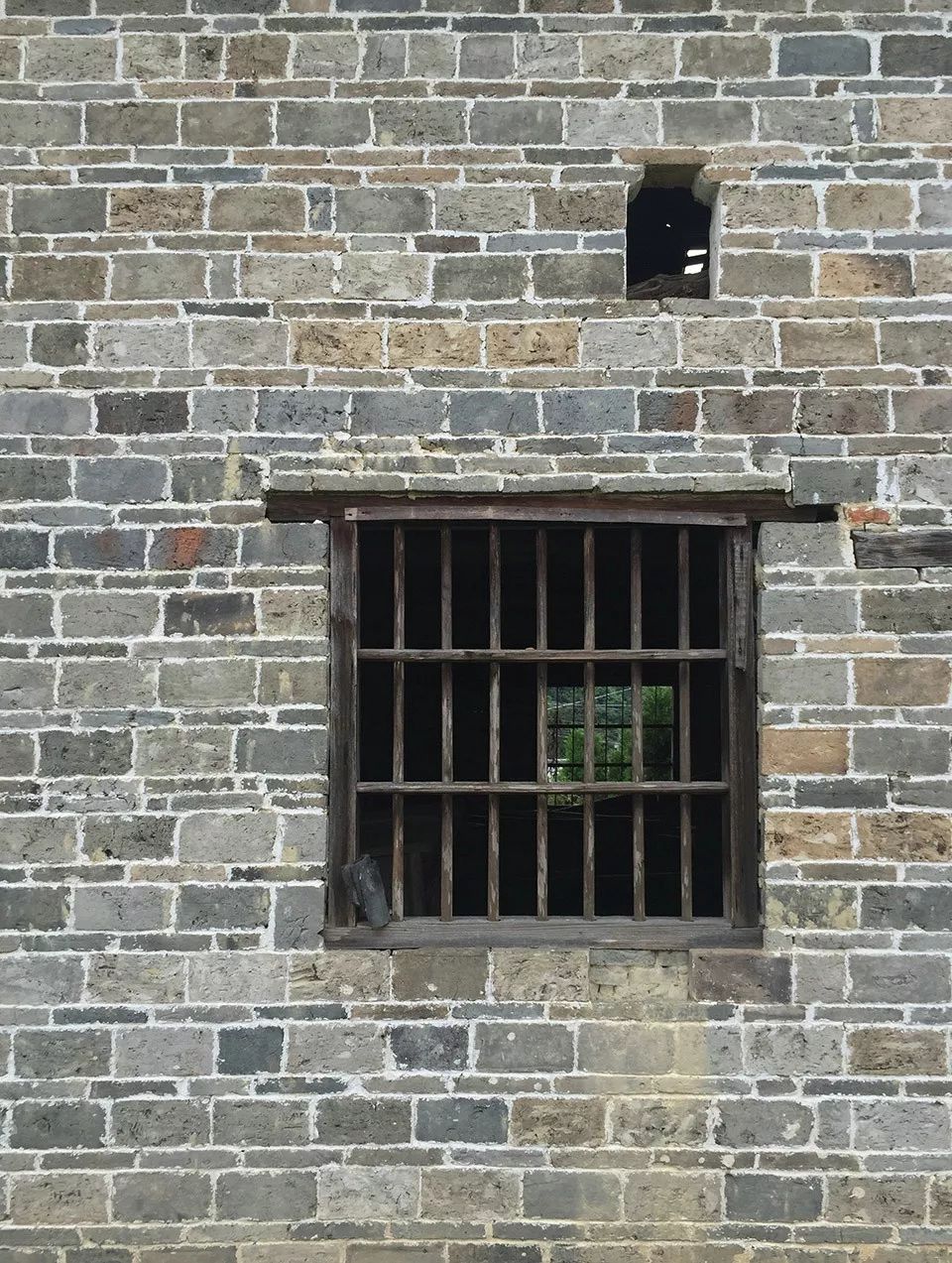

老房子历史悠久,她的气息已经完全得融入这座古村,她的出生和衰老都带着当地时间的印记。如果用先进,现代的技法建造一个新建筑,将无力承托这种时间累积的气质。保留,显然远胜于新造。

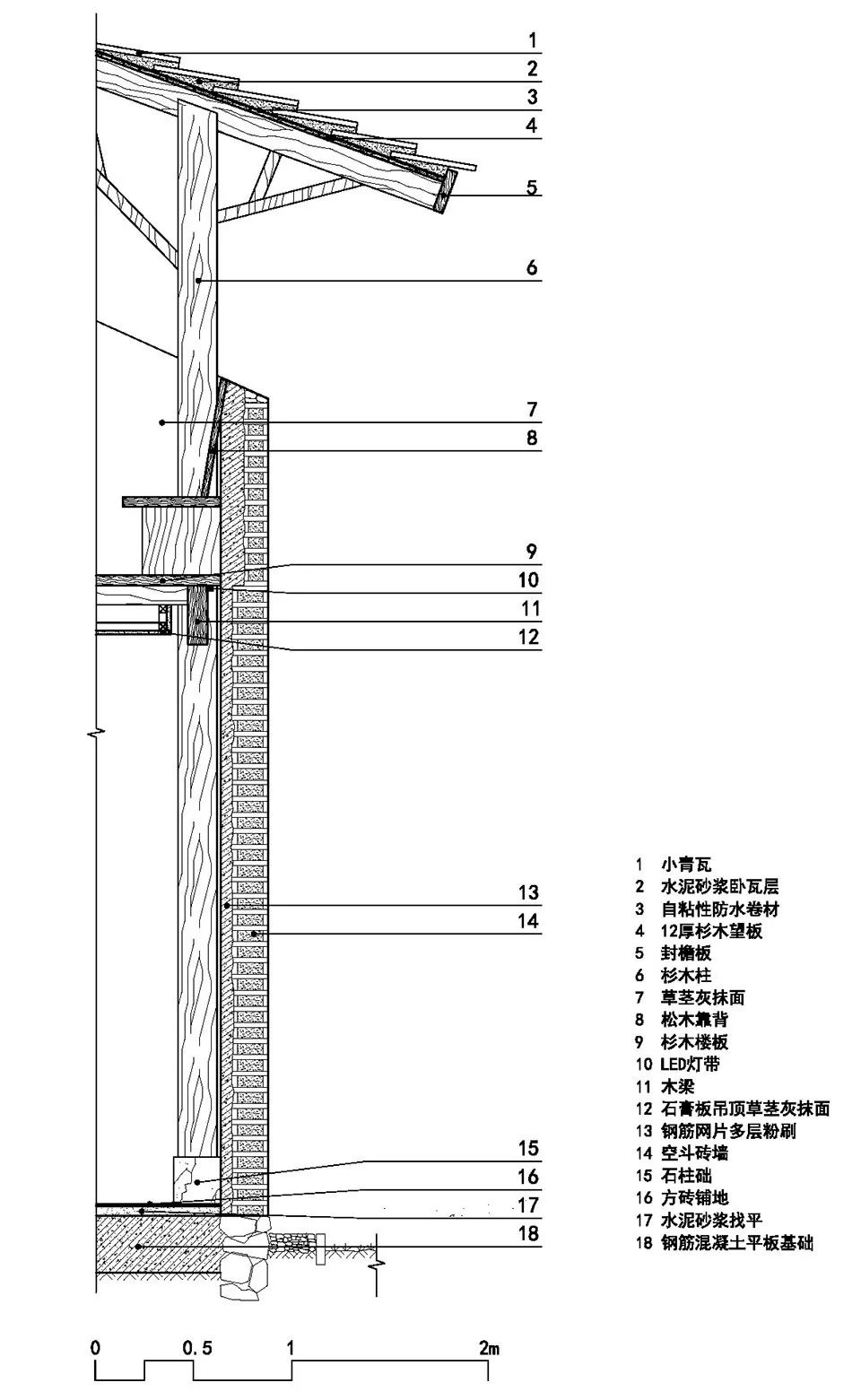

于是我们原封不动地保留老房子的四个立面,包括粗糙有致的白缝空斗砖墙,包括老木隔栅窗,旧的杉木板门以及徽州民居特有的凸形气窗,而对已经破损的木结构和屋顶进行重建。

内墙加筋粉刷

立瓦丁字铺

所幸,老房子的屋顶和墙体是彼此独立的承重体系,使得换顶不动墙的方案成为可能。但是空斗砖墙本身结构稳定性比较差,需要加强内部结构来保持稳定。为了保护老墙体在施工过程中不受影响,在拆除内部木结构之前,工人先用钢筋网片加水泥在内墙面多层粉刷,以形成老墙的内部加固层,同时起到施工保护老墙的作用。之后再小心拆除屋顶和木架。

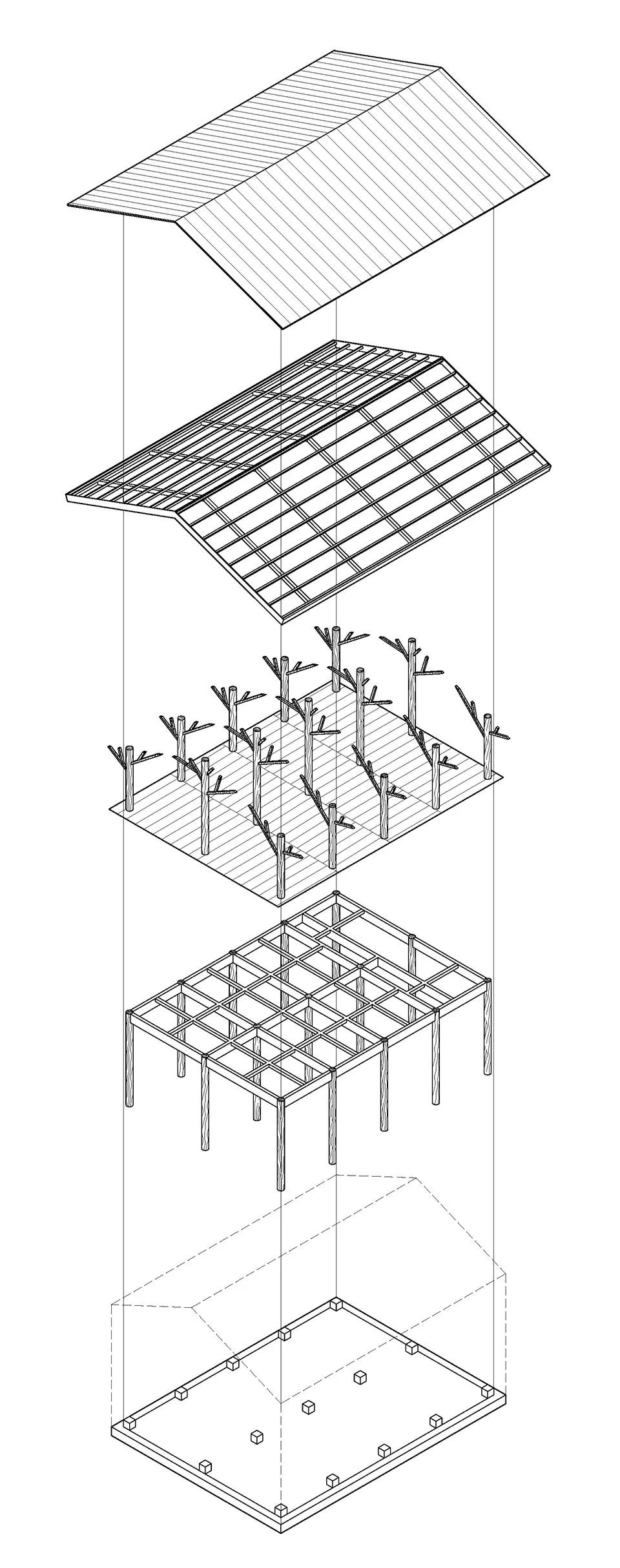

柱网采用当地最常见的杉木作为梁柱结构

木构以树冠的造型将屋顶向外悬挑,来覆盖和保护老墙

点状烛灯

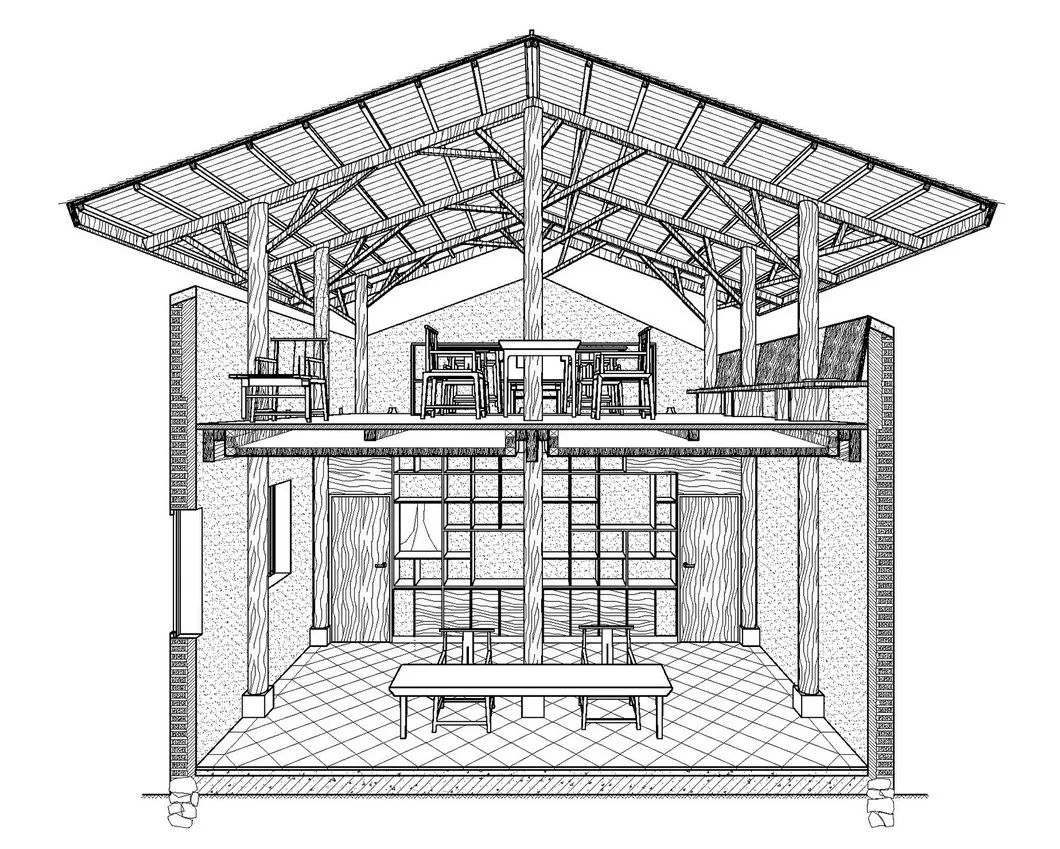

木架拆除后,我们重新在矩形墙里布置柱网,采用当地最常见的杉木作为梁柱结构。木构一层仍然按照传统的穿斗方式承托楼板,而到了二层承托屋顶的地方,木构采用了一种拟物化的形式语言,用一种俏皮的方式,以树冠的造型将屋顶向外悬挑,来覆盖和保护老墙。

结构分解示意

©赵奕龙

©唐徐国

最终,建筑一层作为品茶的空间,保留了老房子昏暗内向的氛围。空间的焦点在室内唯一一张深色胡桃木的长茶桌之上。

©唐徐国

杉木梁柱,横平竖直中正规矩,营造了某种礼仪性。新的杉木柱故意同旧墙窗洞不对位,来暗示这种不明显的新旧关系。

结构细部

©赵奕龙

二层空间因屋顶的抬高留出缝隙,空间围合感被彻底改变。新屋顶同老墙之间的空隙使得内与外有了更多的互动:祠堂、田园、山峦的景观从不同的方向涌入内部。有了屋顶的庇护,在二层的公共空间,村民可以从新的视点欣赏村子里熟悉的景观。

©唐徐国

祠堂、田园、山峦的景观从不同的方向涌入内部

©赵奕龙

建筑的形态如同老房子覆以冠顶,以一种新颜旧面的姿态陪伴在老祠堂旁边。以新技加固旧屋,循旧法新建如旧。我们通过“以新修旧,如旧补新”的做法,获得了一个在地性和现代性的合体。

夜 景

![]()

以新技加固旧屋,循旧法新建如旧

©唐徐国

以 冠 补 履

老墙覆以冠顶,谓之“宀屋”,以一种遗世独立的姿态立于老村里,同老村子发生着某种“既熟悉又陌生”的想象。旧物被庇护,新屋招枝而生。

遮 天 探 目

屋顶覆盖,完全遮蔽了天空,外部景致被重重压于檐下,使得旁边的老祠堂被定格,横向展开,以一种长卷的方式来呈现。

©唐徐国

借 山 观 山

保留的山墙同屋檐形成了一条山形的缝,看山,以一种无边界的特殊框景,获得一种独特的观山体验。

©唐徐国

美 人 靠

美人靠是徽州民居中充满诗情的建筑元素,在封闭的天井中,二层深闺,女子只能在二层美人靠中一窥间来往宾客,遥望外部世界。在宀屋二层,同样用美人靠的方式,来暗示看外界的一种好奇心和窥探欲。

![]()

©唐徐国

爱 上 层 楼

徽州民居中,老房子屋顶没有保温,二楼冬冷夏热,舒适性不佳。长辈住一层为尊,宴客等正式场合都在一层堂屋,二层子女居住为卑,若子女独立,二层便为储物。在宀屋中,二层因开敞和通风,成为一个更为舒适放松的闲谈空间,村民更喜欢在二层逗留和畅谈。宀屋展现了预想中的世俗性。

©唐徐国

举 首 戴 目

在越来越平面化的城市空间里,“通高空间”被教条化,只作为一个物理状态存在,而忽略了共享和交流的人的核心。而在这样一个村子里,因单纯的宗族关系,能够还原最原始的交流场景:穿行于小路上的女子忽闻呼唤,循声望去,喜见躲在层楼之上的闺友。二人一高一低闲谈片刻,路人继续行路,观者依旧观望。原本平淡的建筑形态,因这次交流获得了一种突破建筑形式的空间关系,完成了一次真正意义上共享交流。

©赵奕龙

后 记

宀意为覆盖,这个简单而古老的手法成为这幢小房子唯一的形式动作。从材料到做法可见之处,全部采用了在地的方式;而承重加固等不可知之处,则用了现代的技术和材料。来获得一种隐形的“现代性”。这则小品建筑采用了这种“以新修旧,如旧补新”的方式,达到一种微妙的在地感和现代性的调和。

当下,大家都在谈论城市要在经济上反哺乡村,但同时,乡村要在文化上反育城市。城市因现代化几乎丢失的文脉传承,而在尚未被城市化切碎的乡村仍然保留着许多本土物质化的文化遗产。然而可惜的是,尽管物还在,原来一整套思考和建造的逻辑、审美、观念已被逐渐遗忘。不同于现代主义的理性和精确,传统艺术是感性的、务虚的、形而上的,这使得我们对于传统的挖掘有了不同层次,不同时期,不同深度的理解。要找到当代的中国建筑之道,作为仅存的传统建筑的文本,乡村才是探索和研究的中心。

场地平面图

![]()

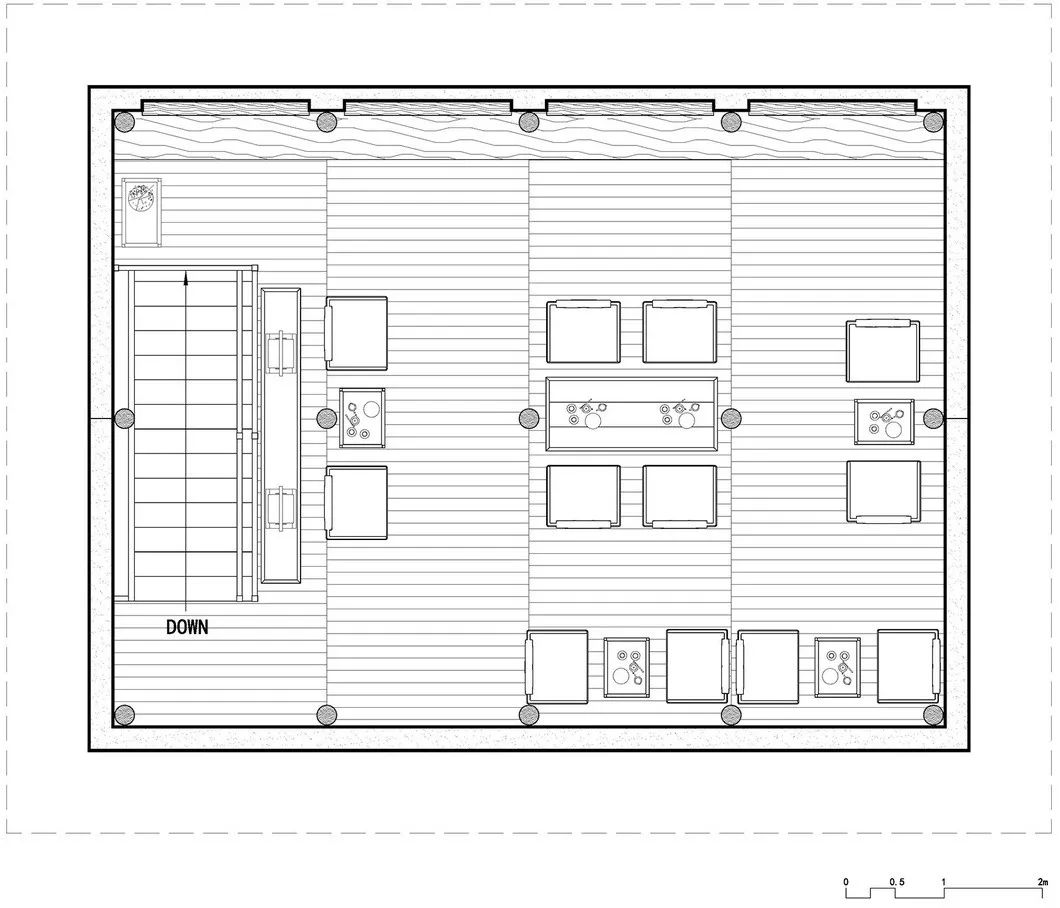

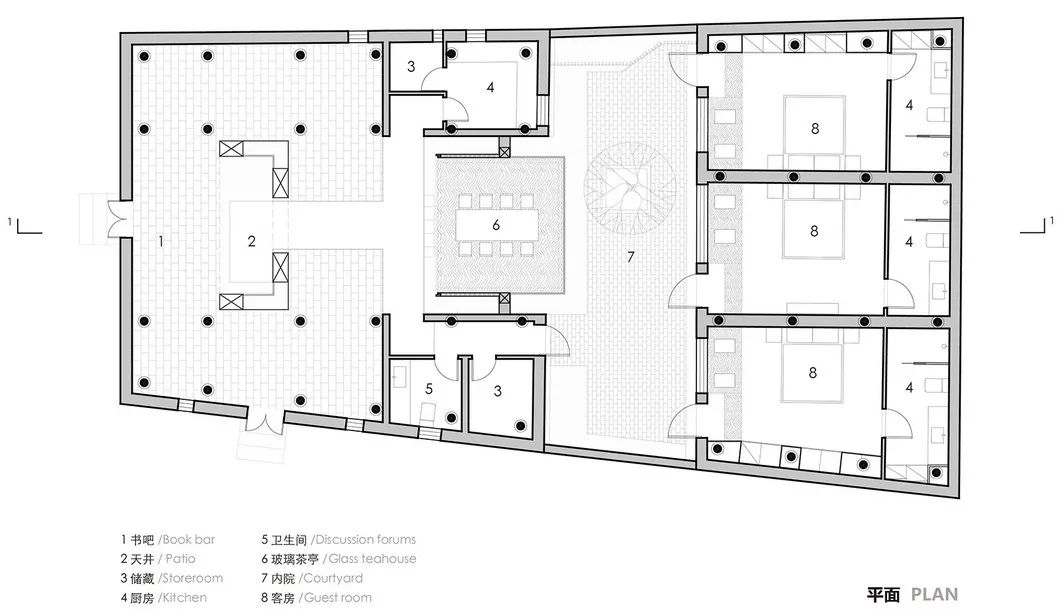

首层平面图

二 层 平 面 图

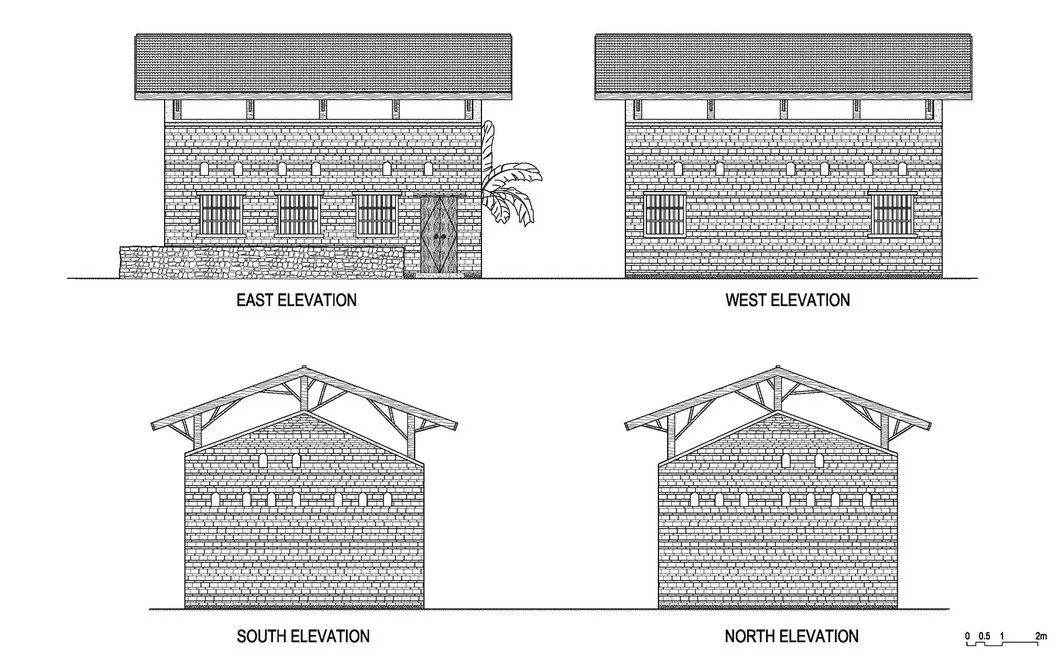

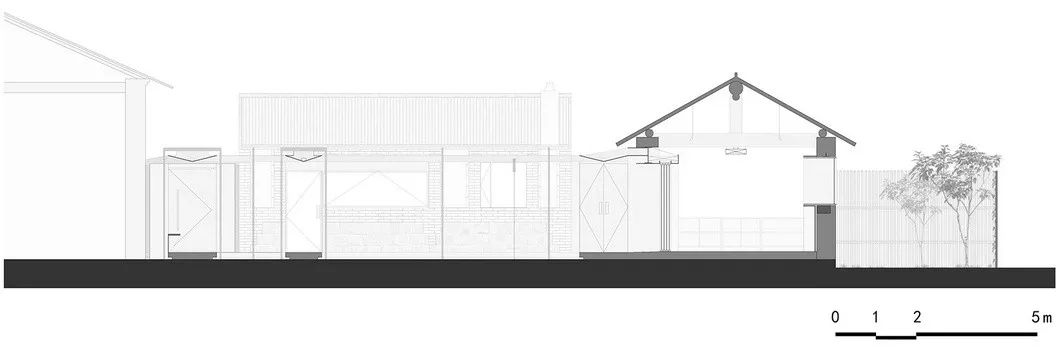

立 面 图

剖 面 图

业主:祁门皖农旅游投资发展有限公司

设计方:素建筑设计事务所

施工方:安徽广艺园林股份有限公司

项目类型:茶室

地理位置:安徽省,黄山市,祁门县,闪里镇

主创建筑师:马科元

设计团队:郭少珣,谢佳辰,唐铭

摄影:唐徐国、赵奕龙

结构:木结构

用地面积:60 m²

建筑面积:120 m²

竹园

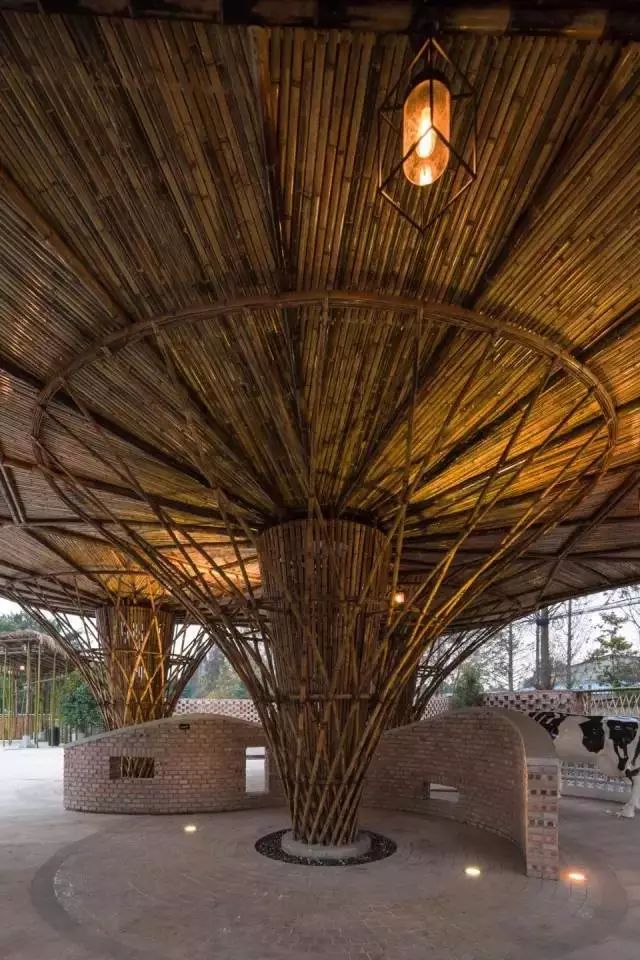

“竹园”位于城市周边典型的乡村环境中,是乳业企业的奶牛生产基地中植入亲子儿童园的“活化”项目,亲子家庭可以在这里体验健康牛奶生产链的源头,同时亲近自然和土地。

竹,从古至今既用作器物,又被赋予人文情怀。竹材易得,生长周期快,便于加工。

建筑师充分利用乡村手工劳作的资源,在传统竹工艺基础上探求当代的手工艺建造方式,希望通过竹建重构乡村生活、农业和景观建筑并满足。

并满足当代回归自然的文化需求。

桦树村口乡村铺子

乡村铺子位于村口,在传统的乡村里,村口是村落和自然的分界点,有标志和分隔,交通组织,有休闲集会功能。

通常村口要有棵大树,还有个亭子,村中有个广场,村边有宗祠和家庙,才能说是完整的村子。

乡村铺的屋架采取了传统中国的木构做法,设计参考了皖南和婺源乡村的一些公共建筑形式,如路亭、廊桥等。

所以这里可以算是一个回溯到传统江南文化里的公共空间。

烤烟房民宿改造

贵州桐梓县是中国西南的主要烟草产区之一,村子以烟草种植为主要产业,维持着手工烤烟的传统。随着产业转型,和新型密集式烤烟房的建设,满足手工操作的传统烤烟房已经失去意义。烤烟房作为手工烤烟时代最具标志性的产业景观遗存被大量废弃和拆除。

建筑师希望对烤烟房进行改造和更新,来保留传统产业记忆,寻求烤烟房在下一个时代中存在的可能性,成为一个村庄一代人的记忆。

直向建筑设计 | 所城里社区图书馆

所城里前身是明代海防奇山千户所,距今已有600余年历史。现在,这里是市区保留的传统历史街区,也是老烟台生活的标志之一。所城里社区图书馆则是由近300年历史的张家祠堂附属院落改建而成。

总平面图

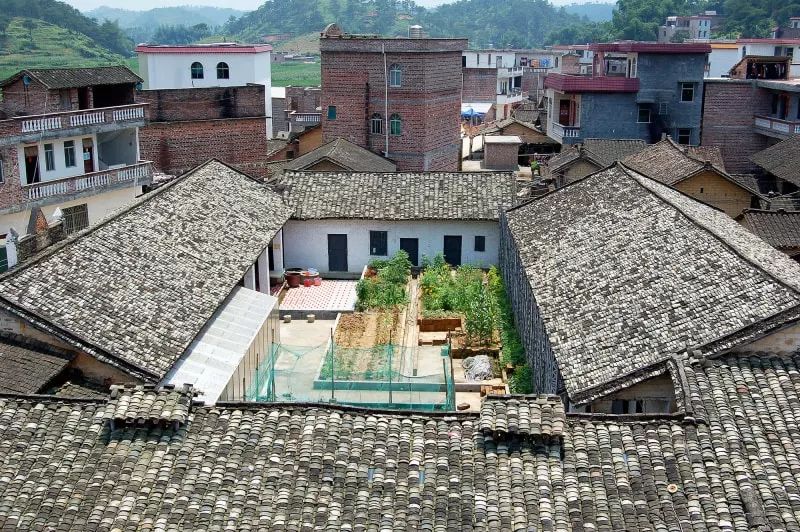

相较于烟台市区的其他区域,所城里旧区拥有显而易见的细密而复杂的街道肌理。图书馆所在的张家祠堂后院就藏身于这片旧式建筑群落的西北角。

鸟瞰图

上为奇山守御千户所城复原图,下为所城里及烟台中心城区在当代的鸟瞰图。

俯 视 图

所城里社区图书馆俯瞰像一团火焰,在这个即将改造更新的地方熠熠生辉。

改造前入口

改造前院子

所城里社区图书馆,作为即将在烟台广仁艺术区内兴建的芝罘学馆的先行派出机构,选址于烟台城市起源——所城里老街区西北角一处四合院内。改造前,院内留存的三间厢房在历史悠久的张家祠堂后院,历经时间与住户更迭,表面杂乱,空间内却蕴藏着复杂的元素与信息。

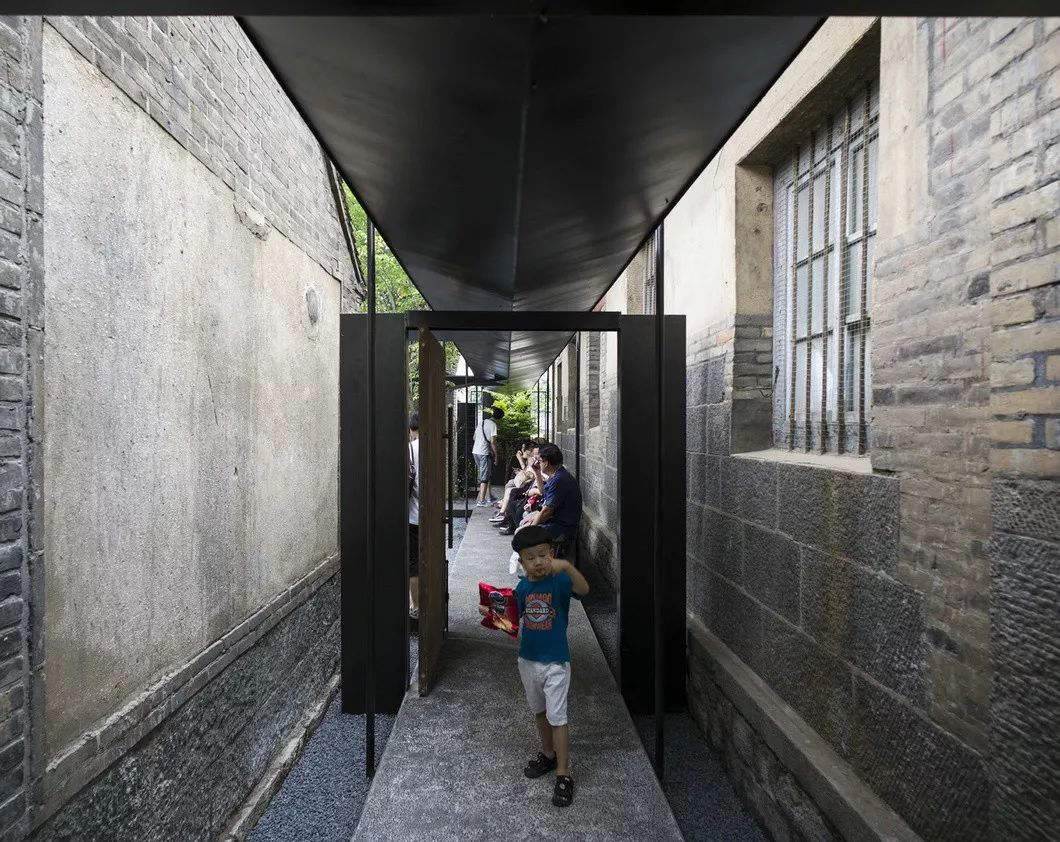

改造后入口

在我们看来,来自不同年代的加建结构是十分宝贵的“时间痕迹”。当改造介入时,如何处理新与旧的关系,让院子满足当代生活方式的需求,成为我们设计关注的重点。

从咖啡空间看向入口

带有圆形天窗的入口回廊

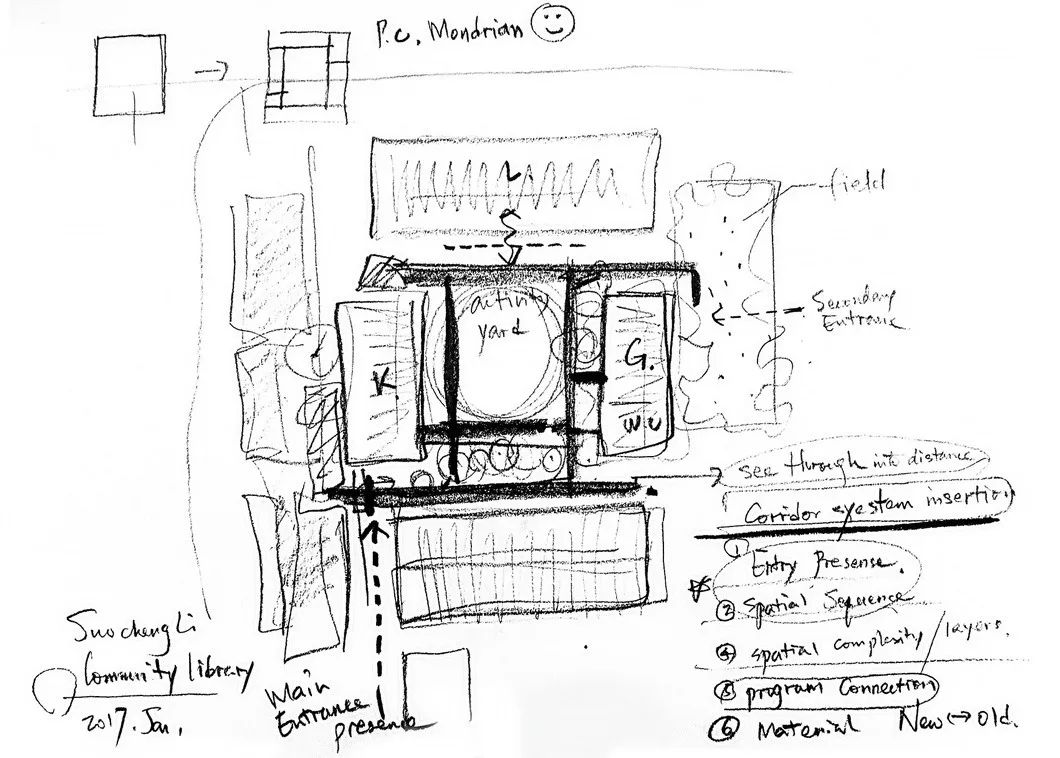

设计草图

轴测图

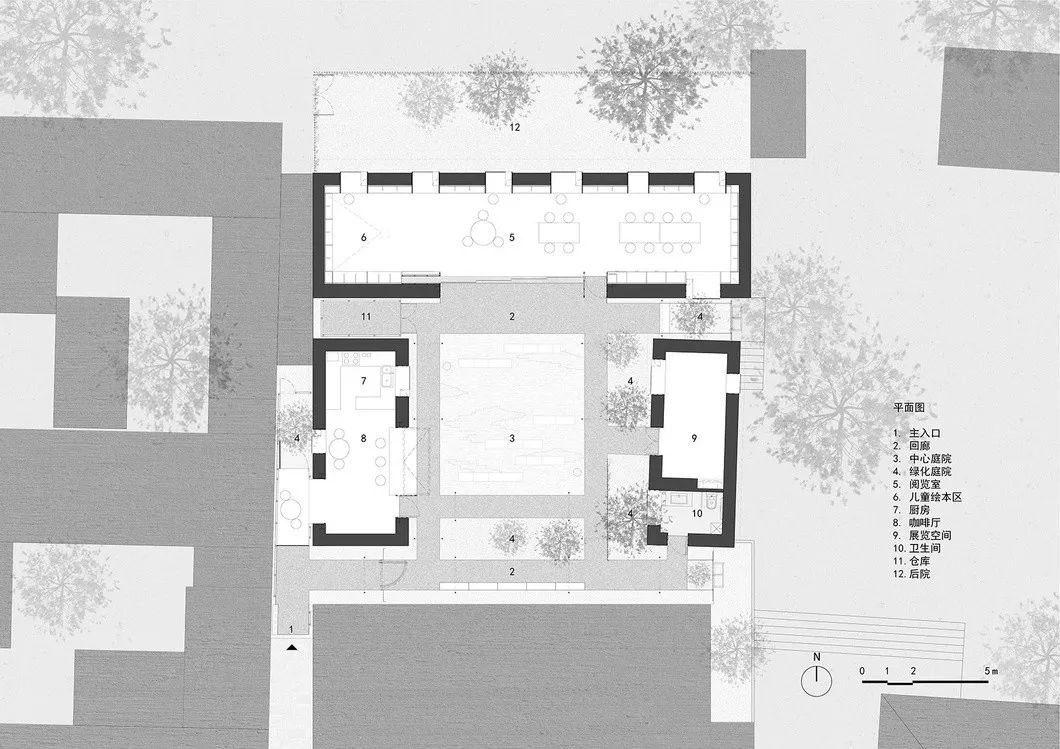

首先,我们对原有院落中的墙面、门窗、屋架、铺地等构造系统进行了梳理与修复。在此基础上,设计选择将一套回廊系统植入历史院落,而非将旧有建筑完全封存起来。

院落中植入了一套回廊系统

回廊系统重塑了进入院落空间的秩序与层次,使院落的空间划分从“一”到“多”, 确立了基本的空间使用格局:一个可供灵活使用的户外场地以及四处绿化院落。

从东侧看入口处回廊及庭院

回廊系统在入口处伸入胡同巷道,具有一定昭示性;它同时串联起了社区图书馆包括入口、阅览室、咖啡厅、展厅和卫生间在内的各个功能空间,也为户外活动延展提供更多的场地。在特殊天气情况下,廊道亦可充当避雨的场所。

回廊和庭院提供了户外活动场所

耐候钢作为材料介入到旧有院落,本身既是结构,同时也可形成空间界面。其较为暗沉的颜色与老的砖、石、瓦以及植物相互映衬。

耐候钢与旧砖墙相互映衬

回廊系统的钢结构主要由弯折的钢板与门型钢柱构成。在构造的整合性思考中,我们尝试将建筑中的工程问题转化为空间体验建立的一种切入途径:弯折的动作本身使钢板变成结构,从而省去了一般意义上的主、次梁系统;在兼具组织排水功能的同时也让整个结构系统产生一种轻盈、漂浮感。

回廊系统将各功能空间串联起来

在结构上,钢可以做得非常轻薄:8mm厚的钢板和直径40mm的实心钢柱成为材料的细薄边界与支撑立柱,也反映出新的植入空间与原建筑之间的历史重量对应关系。

阅览空间

我们相信建筑应该以智慧的方式重新激活空间的历史信息,与社区原有的肌理发生关系。建成后的所城里图书馆,在留存社区原本的生活方式与节奏的同时,也实践着当代的文化与审美意图。

阅览空间夜景

天气好的时候,推拉门打开,室内外空间就融在一起。

咖啡空间

西厢房为开放式厨房与咖啡室。阔大的窗棂作为吧台使用,窄小的厨房空间也能拥有动人的风景。

从咖啡空间看庭院

从展览空间看庭院

新的图书馆将促进社区的文化传播与空间共享

在新旧共生的建筑空间内,我们希望更多源于社区内核的能量、活力被激发,并将辐射更大范围以实现知识生产、传播与空间共享。

窗 景

窗户系统使用同样的黑色钢结构,金属与木、石共生,为院落创造出新的生机。

滴 水

平 面 图

剖 面 图

地理位置:烟台市芝罘区时彦街12号,山东,中国

业主方:烟台创源文化传媒有限公司

设计方:直向建筑

主持建筑师:董功

项目建筑师:张菡

建造管理:周飏

驻场建筑师:赵丹

项目成员:陈周杰、赵丹、Jacopo Ruggeri、李思敏、谭业千

结构及设备专业:马智刚、赵晓雷、韩工

结构:钢结构 + 旧有砖木结构

材料:耐候钢、水刷石、禾香板

建筑面积:150㎡

摄影:苏圣亮

富春俱舍走马楼

“走马楼”是一个四合院式的徽派老宅的移建,由于位置正处码头,因为被改造成为一个酒店的接待厅和酒廊。整个老宅的占地面积很小,天井就占了不少空间。

在天井的局部可以开启一个“伞形”独立装置,来解决空调密闭性,雨水收集和采光通风等一些系列问题。“伞形”下方可以腾出更多空间放置沙发,同时也可以让“雕梁画栋”更好的呈现。

米思建筑 | 蒋山渔村更新实践

在现代城市化浪潮的冲击下,乡村没落成为了一个不可回避的现实问题。米思建筑受南京高淳蒋山渔村的委托,以满足原住民对现代功能和文化生活的需求为最基本目标,制定了乡村更新计划。希望从乡村本源的“人”的角度出发,用片段式的改造和建设来改变这个固城湖畔的小渔村。

©侯博文

老 宅 改 造

老宅改

造是更新计划的重点所在。设计最大限度的保留了这栋村中少有的古老宅院的外在形态,希望能强调地域特征和文化传承的重要性。同时对建筑内部进行颠覆性的功能置换和空间重构。一个包裹着天井的书架和一个面向庭院的玻璃茶亭植入其中,它们不但成为了空间活动的中心,更是打破了室内外的界限,为原本昏暗老宅引入了阳光和自然,使其成为了村庄邻里交流和文化交融的新场所。

书舍大厅与天井冥想空间

©侯博文

天井冥想空间

©侯博文

大厅书架

©侯博文

玻璃茶亭植入

©侯博文

从茶亭望向后院

©侯博文

©侯博文

消隐的边缘打破了室内外的界限,为原本昏暗老宅引入了阳光和自然

客房卧室的“取景框”

©侯博文

项目名称:蒋山渔村更新实践

项目地址:江苏省南京市高淳区蒋山村

建筑设计:米思建筑

设计团队:吴子夜、周苏宁、唐涛、刘漫、毛军鹏

设计时间:2017.04

竣工时间:2018.01

建筑面积:385平方米

施工团队:南通捷力达建设服务有限公司

摄影:侯博文

柴米多农场餐厅

这是毕业于哈佛的建筑师赵扬在大理的一个项目。这里原本是一组被废弃的办公室,而今它被改造成了一个集合农场餐厅,农产品超市和集市的社会活动场所。

餐厅的屋顶遵循大理古城的规定做成了传统的白族样式,整个亭子的立面用竹子包裹,起到过滤光线和增强形式干的作用。

在他的作品中我们看到了用最朴素的设计找到与自然的关系。

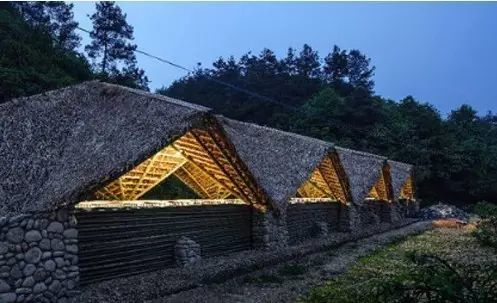

太阳公社

纽约时报称其为中国农村复兴的一种可能性

太阳公社是一个社会环保型的项目,建筑师以当地的材料毛竹构和溪坑卵石,建造了这间适于田间地头的茶棚猪圈,造价低廉,但是却易拆卸和重修。

屋顶的毛竹构的编织发动了当地所有村民。正如太阳公社的理想:“让每一颗在尘世中奔波的心有一个地方得到休息。”这个乡村里的乌托邦同样也是对手工艺的一次复兴。

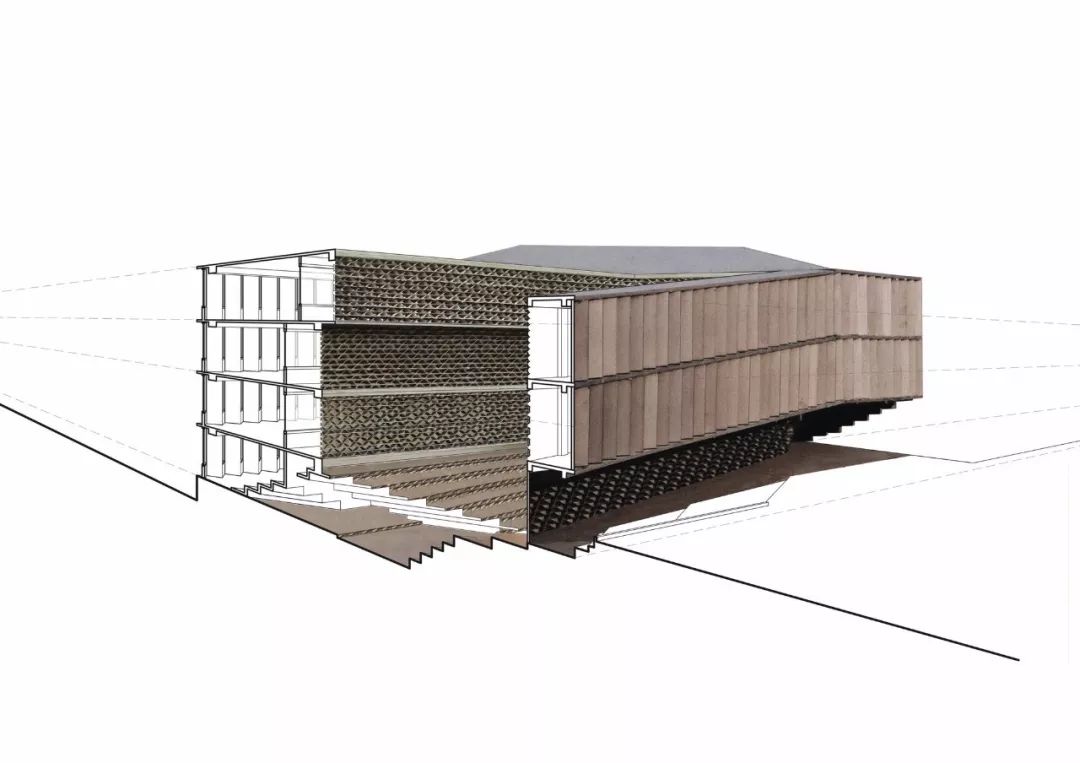

石塘村互联网中心

石塘村的“互联网小镇”计划,是今天中国乡村城镇化的一个缩影。在中国的传统乡村,大房子并不多见。基于对公社礼堂记忆的唤醒,才自然生产了两坡屋顶。

而装配式的杆件解构则是对温室大棚轻钢解构建造类型的一个发展。这里除了起到会议的作用以外,也作为村民聚会民俗延续的一个场所。

三甲屯南院

在周围新农村住宅包围中的南院显得分外特别。老房子的业主黄先生一直生活在南宁,她一直致力于在广西开展乡建和儿童自然教育活动。

这座老房子得以完整的保存,成为村屯唯一的记忆。从某种程度上来说,这里是一个链接了城市和乡村的建筑,但它富有生活气息,村里的小孩都喜欢来这里玩耍,因为这里有很多个院子供他们穿梭,这是一个完全开放式的公共场所。

公益性的公共项目,大部分都获得了

国际知名的设计奖项

!

Part 1 - 公共社区空间

①

刷爆设计圈的最潮卫生院

改造后

改造前

谁能想到在湘西最贫困的山区,竟会出现一个

世界级的经典建筑

!

湖南保靖昂洞基层慈善卫生院

只是

一个乡镇级别的卫生院

,斩获了2014年WAACA中国建筑奖,以及同年的设计界奥斯卡大奖RIBA入围奖。这在设计圈,可是极为少见。

设计图

从400㎡的小危楼到1400多㎡的舒适卫生院

他俩死磕了许久,就拿建筑的外立面来说,“究竟什么才是真正的农村建筑”,他们不想设计出一个城市卫生院的仿真版。

竭尽全力,试图为当地的村民,建造一栋属于他们自己的卫生院。

只属于

农村的经典建筑

。

建筑的外立面所用的砖墙,全都从当地废弃的老厂房中,收取回重新加以利用!

一片片青砖,有着

一股想要的村味

!

用于设计中,很自然,也很有一番腔调。

把卫生院当成社区来设计

这是他俩给与这栋建筑的定位!“我们不想要一栋冰冷冷的建筑,就算是卫生院,它也是可以有温度的设计”。

这条曲折的长廊,就是社区的起点

没事,拉着老伴出来溜个弯

小朋友们也时常来光顾

他们最喜欢的游戏,就是研究从砖瓦缝里透进来的光线

他们说,这是阳光的影子

卫生院内的病房也重新做了优化

加大了窗户的面积

微风吹进屋内,总会给人一种清爽的状态,特别是不太舒服的病人。

这哪里是卫生院的级别啊

他们还为病人加了一块康复训练间,只要是能想到的,都为村民们准备了!

还有就是这天台上的空间

他们做了加宽处理,并设计了看台

喜欢锻炼身体的老人,这可是他们时常来打拳的地方。

②

秦摩社区中心

秦摩小学创建后

这块老校舍就成了闲置房屋,与当地的居委会商量后

将这改造成了

村里的社区中心

农村就一定要接地气

老人们不太习惯逗鸟遛狗,那就把这块开辟了出来,用来种菜,养些家禽。中央的大堂则照旧,用来集会!

他们总是在潜移默化中,教会了村民如何更享受生活!

③

2015年威尼斯双年展的提名奖

模型图

实景图

给游牧民族设计的可移动房屋!

④

四季之家

世家村

位于陕西省北部,西安市附近

原先这块的房子,都是泥砖结构,占地面积相同:10米x 30米。

改造的这些房子的起因,就是为了更好解决当地人的生活问题,能够实现自给自足,避免对外界资源的一再依赖!

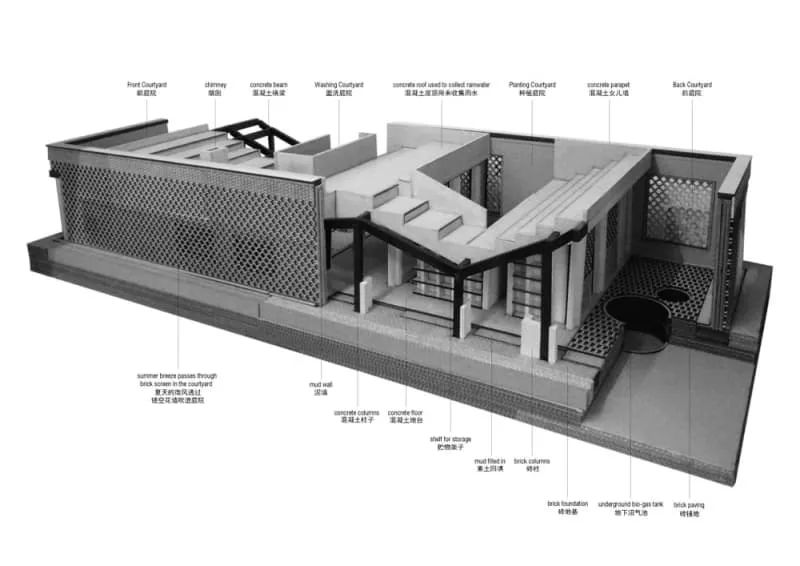

模型图

设计图

设计图

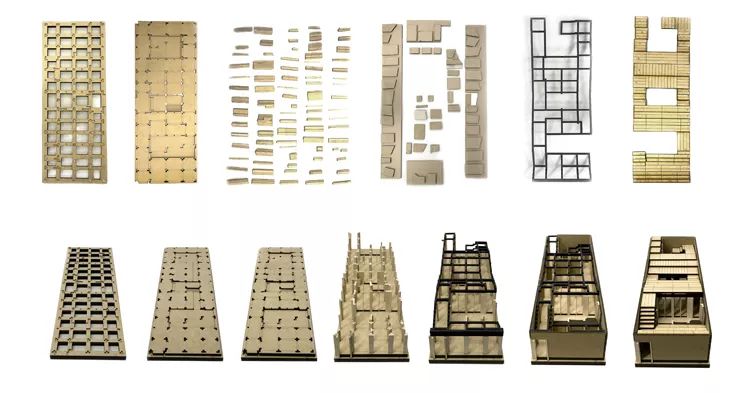

改造后的房子,可以在雨季采集和储存雨水,用于长时间的夏季。内置的庭院,除了能养猪,还能配合沼气产生烹饪能量,自由转变成可使用能源!

所有的布局,都在围绕庭院来设计,厨房,浴室,客厅和卧室

都被巧妙地包容在整体的设计之中

该设计呈现了现代

中国泥砖四合院

的原型,

房子的整个外墙被“包裹”在一块砖屏幕上。这不仅有助于保护泥土墙,而且还可以遮蔽窗户和开口。