(

点击关注

“

新加坡眼

”,

输入

“

雅思

”“

汇款

”

等关键词获得相关信息。)

本文作者曾供职北京中国国际广播电台,派驻过布鲁塞尔;在新加坡联合早报工作的15年里,长期撰写社论、署名专栏文章和编辑国际评论版,现为香港凤凰卫视评论员。相信他分享的在媒体这些年跌宕起伏的总结,对新加坡眼广大读者深具启发和借鉴意义。

▲

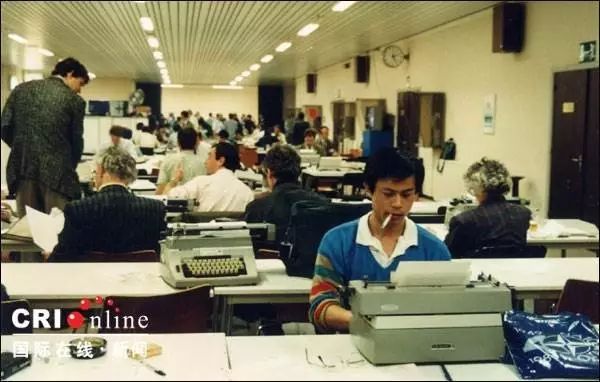

早年我在北约总部记者厅写稿,请忽略“年少轻狂”嘴上叼的那根烟

▲

近期重回新加坡河畔报道李光耀

我不止一次说~新加坡是我的再生之地。确实,没有在新加坡的十五年经历,我不知道现在的自己会是何种面目。

但是,若要问新加坡在哪些方面塑造了我,我又很难说得清楚。但有一点是可以肯定的,只要愿意适应环境,自己就自然会被环境所改变。

▲

2017年“两会”结束后,我在李克强总理的记者会上提问。(钟明亮摄)

新加坡人很务实、很勤俭,政府和企业不会养懒人,街道上几乎看不到游手好闲之辈,社会心态比较平和,社会风气充满正能量,人民自觉地遵纪守法,人际关系相对比较简单,来自全球的资讯畅通无阻,城市建设很现代化,各方面管理一丝不苟,工作效率很高,安全环境令人称道,居住条件在亚洲首屈一指。

还有就是~新加坡人似乎都有洁癖。所有这些都是影响和改变我人生观和价值观的环境因素。

▲

与联合早报国际组的部分同事。左六为钟天祥,后担任香港《明报》总编辑。

1997年,我们在新加坡居住两年之后,便申请成为永久居民,以市场价格购买了一套很宽敞的四房式组屋,决定从此安居乐业、落地生根。

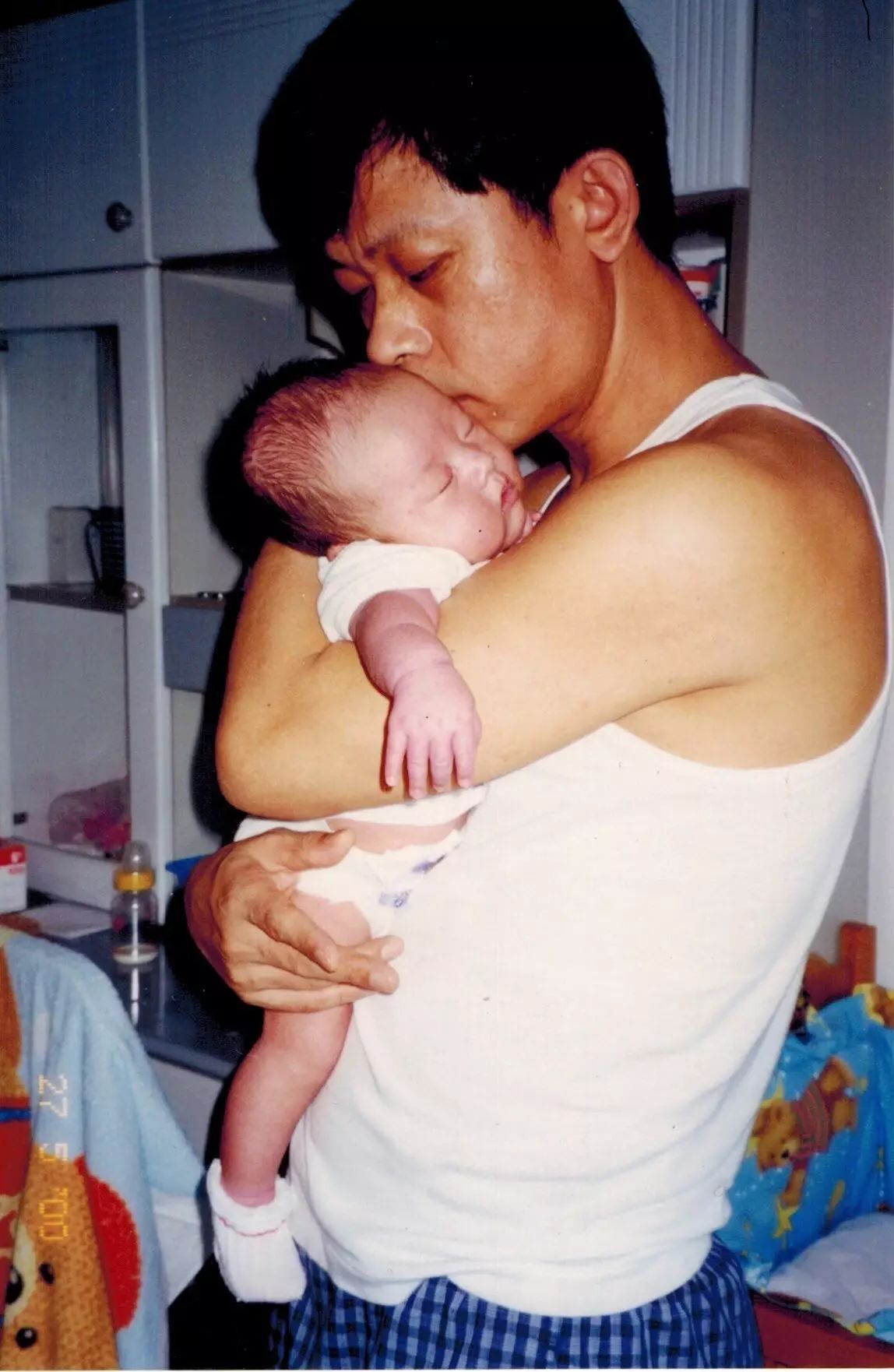

再过三年,儿子出生,这是我在新加坡全部时间里最为骄傲、最有满足感、也是最大的收获。孩子的到来让我有机会从幼儿园教育开始,从头了解和认识新加坡社会。我身上的责任也是猛然增加,在新加坡长期扎根的规划也变得更为现实和坚定。

▲

儿子杜尚别于2000年4月在新加坡出生。

我记得有一位颇有名气的人这么说过,他说在商业大城市里生活的年轻打工族,最好要做好准备打两份工,只靠一份工资,就没有闲钱做自己喜欢的事情。

新加坡是商业社会,生活成本很高,每个月的薪水进入自己的银行账户之后,扣除房贷和其他账单,剩下的也就只能保证日常的开销。

▲

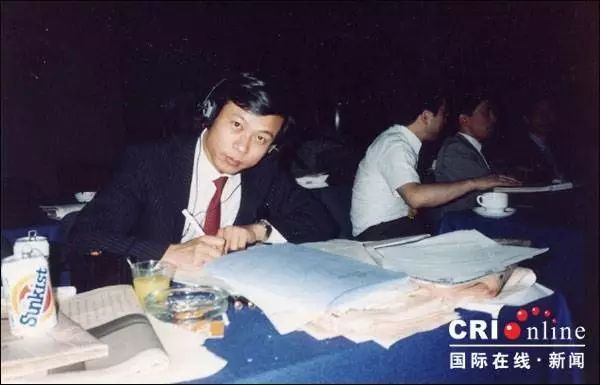

我在荷兰马斯特里赫特采访欧盟峰会。

儿子出生之后,我发现家庭日常开销立即大增,这才体会到我自己的父母养活几个孩子是多么地不容易。

在此后两年时间里,我除了要完成忙碌的日常工作之外,每天下班之后都要帮助一个朋友审校美国一档电视系列节目的中文译稿。这项工作完成之后,我接着又替另一个朋友翻译文字广告。

▲

我担任驻欧盟记者时的亲密搭档高发明,大家亲切地称他“黑马里”。

儿子不到三岁的时候,有一次坐在朋友的汽车里很开心,好说歹说

就是不愿意下车。我在冲动之下,便用翻译得来的外快买了一辆丰田汽车。在布鲁塞尔当记者时,我代表国际电台先后买了两辆崭新的德国奔驰,但在新加坡的这辆丰田,是真正属于我自己的,心里特别满足。

又过两年,在经过了漫长而痛苦的情感纠结之后,我和妻子怀着复杂的心情放弃了中国护照,正式成为新加坡公民。

▲

我为敬爱的导师艾罗送上第一本文集《现代中国的面孔》。

作为一种心理安慰,我们保留了儿子的中国国籍。新加坡需要劳动力和兵员,对男孩子是很欢迎的。当移民官发现我们没有为儿子申请新加坡国籍时,就问为什么?

我回答说,我们希望把这个选择权交给他自己。坦白地说,我的儿子在新加坡出生,让他成为新加坡公民按道理也是自然的。但我们总是觉得,无论他成年之后做出何种选择,他手上的那本中国护照,都应该在他的人生中留下清晰的印记,好让他记住自己的父母是源自中国。

▲

为前中国主席江泽民录制新年献词后合影。站立者右起:首席录音师、国际电台台长张振华、杨淑英、我。

再过三年,我们购置了一套早就梦寐以求的公寓,走出客厅就可以跳到游泳池里。我妻子靠在沙发上非常满足地说,这下再也没有什么奢求了,想要的东西都有了。

听到这番话,我心里百感交集。十年之前的那个晚上,我和妻子拖着两个行李箱,身上揣着两千美元,既兴奋又忐忑地走出樟宜机场,由此开始在这个举目无亲的地方一步一步地经营出属于自己的生活。如今,两口之家变成了一家三口,心中有说不出的温馨和成就感。

我们之所以能够很快融入新加坡社会,是因为在那些年里,我们所遇到的太多人都乐意接纳和帮助我们,特别是联合早报的同事、朋友以及前后几个住处的邻居。

我曾经在不同的城市生活过,但除了自己的家乡之外,新加坡是我居住时间最长的地方,也是我人生中最难忘的一段时光。

▲

江泽民和克林顿在印尼茂物会谈之后,外交部副部长刘华秋向记者们“吹风”。找得到我吗?

而我的妻子在来到新加坡不久之后,便回到学生们中间,重新做起了华文老师。这是她最喜欢、最有成就感的工作。不仅如此,新加坡是我儿子的出生地,是他接受早期启蒙教育的地方,可以说是他的第一故乡。我的全家无处不带着新加坡的烙印,美好而深刻,不曾褪色,无法磨灭。

在迁居香港之后的这几年,我们一直关注着新加坡的所有重要新闻,经常情不自禁地谈起在新加坡的各种经历和曾经朝夕相处的朋友。只要有人从新加坡来香港,他们都会捎来我们喜欢的肉骨茶和海南鸡饭的佐料。