前几天经浙江杭州去了金华的东阳、台州的临海、台州的三门,略述几段,以为游记。

1 东阳乡村等价于内地小城镇

我先到杭州一个新城区。十年前这里还是郊区,离西湖大概10公里,现在逐渐发展为中心城区的一部分。住宅楼修得密集,配套也起来了,标志就是开了一个商业综合体,有了星巴克、必胜客、IMAX电影院等现代城市标配业态。我早上去星巴克喝咖啡吃三明治,顺带转了商场。

商场里面有新鲜水果商店。水果店在杭州是密度极高的,其他城市沿街当然都有水果店,但没见过像杭州密度这么高的。商场里的业态不是大品牌,陈设也略显杂乱,服务的是周边居民。

开车离开杭州时,走绕城高速。这段路走过好几次,只有两车道,可能因为修得早,这样速度就开不起来,路况也多有不平。这条绕城若能拓宽到单向四车道,可以提高通行能力。甚至,杭州虽然是山水园林旅游城市,但完全可以利用现有线路和新修线路,以组合构建二环、三环、四环。目前的绕城早已成为城市主干道,不宜再做货车进出通道了。

从杭州开车到东阳2个多小时,一路顺利,特别近几年修成的高速,4车道,120,开起来比较爽。

东阳的乡村公路都很普及,有的路面刷黑,畅通如城市,有的路面还是水泥,开起来也算平整。乡村里都有一些工厂,主要是中小型制造业。这些乡村只在名义上是乡村,实际上都以工业为主,农业只是辅助。沿海乡村的工业化大多是自发进行的,本地村民出一两个能人,然后其他人跟着做,更多的是做上游配套。由于村里有工厂企业,本地人很少外出打工,来打工的主要是内地工人。

有的小型工厂就在路边,对面则是稻田,走一段就是村庄。村里家家户户都修了两三层的独栋住房,是在宅基地上修建的,村民自住很宽敞。这些独栋,这一处、那一处,散乱的拼连在一起。虽然有些杂乱,但留出了车道,车可以开到各家门口。村里没有规划连片住宅区域的道路。据说有楼房高度和前后宽度的限制,但仅限于宅基地块之内。宅基地之间的区域规划估计是没有的,那时应该也难以预料有这么多人能够自建楼房。

也去了村里的老街。老房子在二三十年前也修高了,少量砖瓦房,多数已经是钢筋水泥的楼房。由于是在原住宅地址上修建,楼房两侧的距离几乎没有,楼房前后之间是古式的街道,有鹅卵石路,也有青石板路,只能走人,无法通车,这些都是依照当时的交通条件来设计的,今天看来生活不便,但在古时候还是很高效的。一两百年前的农业时代,要是把村里巷子修得很宽敞,倒是奇怪。巷子两旁的这些老的村民房子,有的现在还在住人,其中一个是打工者在住。

2 南方沿海的乡镇等价于内地的县市;南方沿海的县市等价于内地的地市

从乡村去了横店。一直下雨,有时大雨,有时暴雨,没有下车,开车转转。横店是一个镇,但有六个上市公司,镇上有20-30万人,与内地四五线城市城区的常住人口相当了。横店街道众多,规模堪与内地四五线城市相比,甚至超出。

横店经济发达,知名的是影视拍摄基地。最早是香港广州的风情街,后来就做起了明、唐的宫殿,还有宋的清明上河图园区。剧组来这里拍戏,只需预约,无需交费。横店影视基地产业起步早,获得了领先优势。横店还有制药企业、南华期货。有趣吧?!

又从横店转去东阳。东阳隶属金华,是一个县级市,沿河而建。老城只在河的一边,后来城市扩张,河的另一边也有了规模。照例,市政府都搬到新城区去了,带动发展。政府搬迁新城、推进新城建设、城市扩大一倍,这是许多城市过去十几年的故事。城市扩张在当时是一项未知事业,有很大的不确定性,政府部门不带头,开发商和工商业企业也不会跟进,市民也不会去新区买房支持新区发展。十年兴城,需要政府、开发商、工商业企业、市民,在市场信号的指引下,齐心协力。

东阳的工业区在老城区和新城区的边缘。苏南在十年前就已开始工业向园区集中,浙江的这些中小城市如今也在做。做得略晚了一些。开发区的标准厂房修好了,企业正逐渐搬迁进入,但接着就要求上环保设备,一些企业措手不及,没有更多的钱,也就没搬,新厂房空在那里。

3 东阳的木雕与古代制造业

东阳的木雕很有名,有一个木雕城,规模宏大,与义乌的一些小商品城可以相比。进了木雕城,一个强烈的感受是,这是没有金属加工和化工产品的古代的全部手工制造业。你能想到的所有古代生活用品,这里都有,只是都用木料制成。桌子、椅子、凳子、茶几,不用说了,各式各样,应有尽有。你在中式古典家居装饰样板房里看到的各种精致摆设,这里就丢在店里。

我以前在上海美术馆看过明代家具展,印象深刻。古人不是没有生活,古人使用非化石能源非金属材料,也造就了有趣的生活方式。我也在苏州博物馆看到江南士绅几百年前做的玉石微雕,看得出他们尽情挥洒才智的热情。

微小的木雕乃至玉石雕刻之类,可以说穷尽了古法手工艺的极致。古人为何如此?为何在如此小的方寸之处,制作如此繁复纠缠的迷你形态?因为当时没有其他的方向可供探索!只能在这些小尺寸上消耗大无穷的精力。一俟新的机械化工电子的产业出现,西方人探索微观世界控制微观尺度的技术和知识传来,江南一带的人们,迅速跟进,将先辈以木质玉石材料上表现的才智,应用于金属、高分子结构和电子回路。

没有哪一项艰苦的才艺练习,会被浪费;或迟或早,乃至在几代人十几代人以后,它会被转用于新的方向,结出硕果。这是演化上的外适应(exaption)。

江南的制造业发达,良有以矣!古代,华北、中原、或是湖广,只有麦、稻等农作物,兼以牛羊牧业或江湖渔业;江南一带,苏锡常、杭嘉湖、绍甬台,再延伸到东南沿海一带,如温州、福州、泉州、广州,有丝绸、茶叶、瓷器、木雕、石刻,行业多样,远胜内陆。何以如此?人间江南,借水利之便,江河下游,港汊运河交织,出行靠船行水上,交通并不靠走,也不必骑马。往东南沿海下去,虽然七山两水一分田,山上来水,水流湍急,不利行船,且上溯不远,但也可籍海运之利,开展海洋贸易,与16世纪以来的全球航海大时代对接。

李伯重教授研究江南,发现它与中原的传统中国,有明显区别。中原是自给自足的小农经济,江南则是贸易的制造业经济。明清末年的江南,与欧洲海边国家荷兰,相似度更高。由于自然地理环境以及由此带来的行业多样性的巨大差异,中国古代的江南与内地就已形成生活方式和社会形态上的显著分野。这种内生的多样性,当真令人惊叹!

重新发现中国内在多样性的扛鼎之作

重新发现中国内在多样性的扛鼎之作

4 寺庙与神灵

参观工厂、乡村、城镇之余,也会去景点。浙江多山,山有寺庙。正值梅雨,山林润泽,草木茂盛,青翠欲滴。

先坐索道,出了索道,再上山,撑伞慢慢爬。望远处,白雾缭绕。虽然是雨天,但别有一番风味。

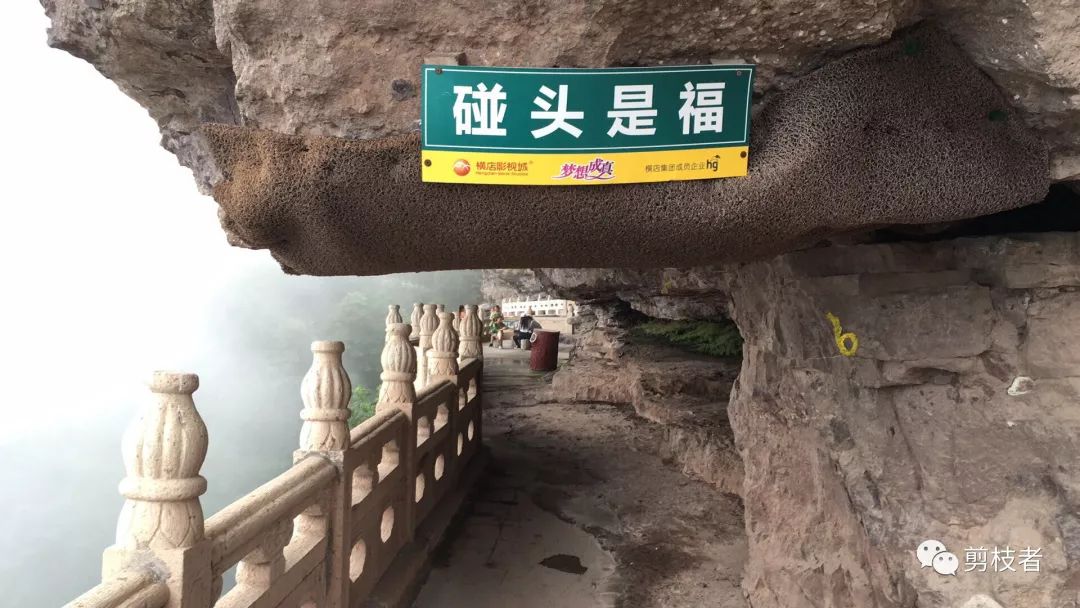

寺庙所供,是民间各路神灵。有路凿在悬崖边,颇费心思。

江南多寺。何以如此?我那分析的脑筋,又转动起来。杜牧有名句:南朝四百八十寺 多少楼台烟雨中。寺庙多有,可以说是古代的传统,沿袭至今。江南自古富裕,修建寺庙也就多。几年前我在无锡旅行时去过灵山大佛,当真规模宏大,也到过一个小镇,修建了悟空寺。

人生在世,倥偬恍惚!俗谚云,民以食为天。又云,仓廪实而知礼节。固然有人为财死鸟为食亡,但人非鸟兽,还能思考辩证。安居乐业是人的一般追求,居者、业者,大体属于人经努力而可掌控者,故有古人所言,业精于勤、行成于思。然而,尚有虽经努力而难以掌控者,例如事业之大成就,亦有人力所不及者,例如天气,例如时也、命也。人如何与这种无法根除的不确定性相处?

个人固然势单力薄,家庭与家族也会风雨飘摇,更大的集体或组织同样会遇逆风迎恶浪。委身于家族保护,有可能被雨打风吹去。寄托于集体组织,也有恰似一江春水向东流。

家族祠堂的安全感

家族祠堂的安全感

历史的规律是它没有规律,或如易经所提示,只有变是唯一不变的。当人的行为始终会遭遇无法控制的领域,人的思考就会试图捕捉这个情态,名之以道、以佛、以天道、以崇高,并事之以信、以诚。将个人或家族或组织或社会无法控制者,用一概念去覆盖,就能谈论它、想象它。

谈论,并不代表掌控;想象,并不造成现实。正心诚意、虔敬信仰,以对待那不确定性,不是跪倒,只是尊重它的永恒存在。不确定性管辖的范围在人的追击下不断退后,人可以更安全的生活在文明创造的更为广阔更为丰富的行动领域之内,但是,不确定性始终不会消失。在人的努力的现实边界,总有不确定性在守候。人与人的差异在于边界的远近,边界之外则始终有一样的不确定性。

对根本的不确定性,尊重它、认可它、给它以姓名,这便形成了人与世界、人与自身的关系的完整思考:日常的不经意即能做成的、经努力而在一定程度上可控的、不可控制但却可命名的。

对应于今人的分析则是:概率分布已知、路径步步可控或大部可控的日常事件,概率分布已知、路径多处可控或局部可控的事件/风险(risk),概率分布未知、路径无处可控的事件/不确定性(uncertainty)。

对于日常事件,人可以无师自通或教习学成;对于风险,可以操作的,由练习和技能来把握,不易操作的,交由诸神去掌管;对于根本的不确定性,则有最高的唯一神灵掌管。神灵的掌管,虽然按照人掌管某个领域的模型来思考,但不是真有神灵,只是人的思考需要为那不确定性的领域安排掌管者,以完成理性对于所有可思考范围的完全覆盖。

由此理解,求神拜佛、信仰信念,就各自有了出路。江南自古富足,更早的触及了当时国人的行为与思考的边界,更多的遭遇了在当时条件下仍不可控的存在,因此也就需要更多的文化符号来象征它们。寺庙多,端在于此!

还是江南千古才子鲁迅说得真切:“我想到希望,忽然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候,我暗地里笑他,以为他总是崇拜偶像,什么时候都不忘却。现在我所谓希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。”

我从前也是勇猛的、锐利的,现在渐渐钝化与宽厚了。

5 戚公祠

离开东阳,我便去了临海。临海市现在隶属台州,台州几十年前才从临海搬去了椒江。千年台州府,要到临海去看。

天公作美!开车去的那天,大雨暴雨,连高速也封路,我从国道省道辗转绕进。第二天早上醒来,多云,不久竟然转晴,实为梅雨时节少见。趁着这好天气,我就赶到临海的江南长城去。

连日大雨,揽胜门长城一段需要维修,工作人员热情的告诉我,从城隍庙上山。我就沿着老城的街道走去。街道边,还有80年代的楼房,那时都是很好的,现在看来显得简陋,但也都住着人。

城隍庙边有戚公祠,是当地纪念戚继光的祠堂,我当然要去瞻仰。

戚继光原来是山东人,因袭父职从军,先在北方,后调任台州抗倭,大胜后又调回北方,负责北方国防,修建明长城。

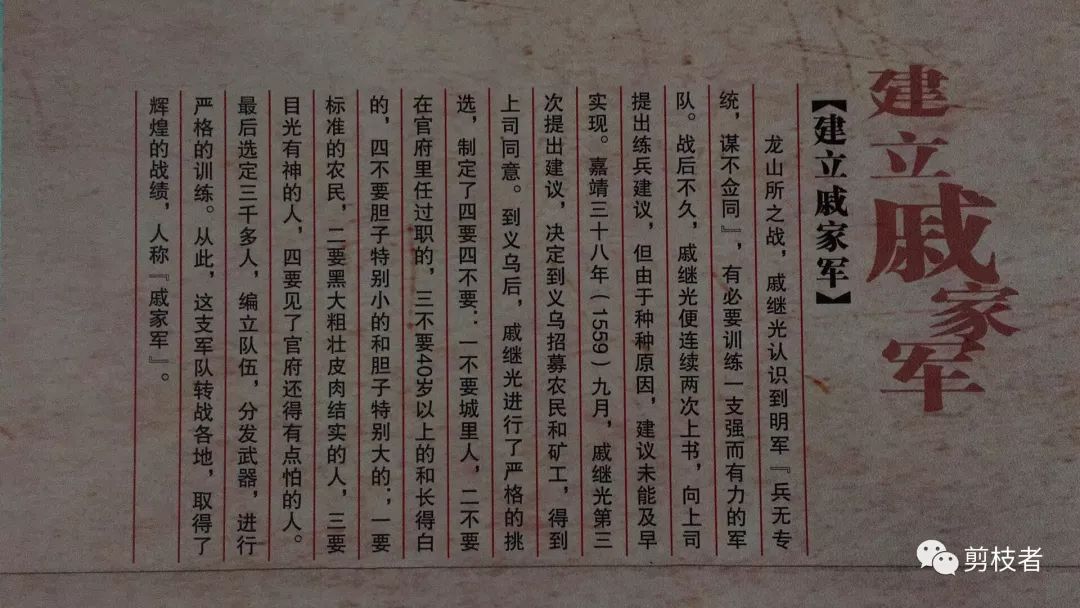

1550-1570年代,东南沿海有海盗,仰全球航海大时代之生气,驻扎海岛,开展贸易,近到日本与东南沿海,远及东南亚,有时也骚扰沿海居民。戚继光虽出身北方,但很快在东南大展拳脚。在几次与海盗攻防不利之后,他发现关键在兵源。处理义乌矿工纠纷时,他惊觉这些工人刚直猛烈,适合当兵,于是募兵三千,勤加操练,从此以后,连战连捷。

戚继光募兵坚持四不原则:不要城里人、不要官府任过职的、不要长得白的和四十以上的、不要胆子特别小或特别大的。

戚继光与谭纶在抗倭中相互配合,后世敬仰。这些故事,我想可以写为剧本、画出动漫、拍成电影、做进游戏。

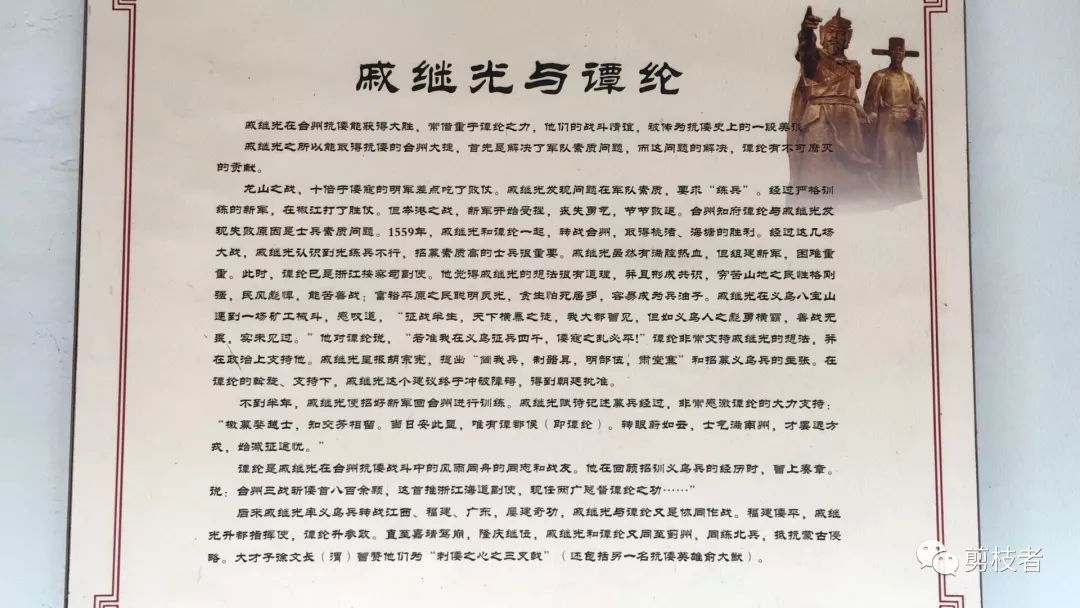

戚继光与谭纶的合作

戚继光与谭纶的合作

倭寇与海盗,当时是与海外贸易联系在一起的,试图突破明朝的海禁。一些对抗,并非是国人与日本浪人之间,而是在国人与海盗之间。今日回顾,明朝没有趁机推动海外贸易,殊为遗憾。后来清朝又重蹈覆辙。历史一再的给予提示,但被置之不理。这并非顽固或保守可以解释,而是成熟系统难以自行升级的常见症状。今天,我们可以从更广阔的角度,挖掘抗倭、海盗、海外贸易这些相互牵连的故事,将相关历史人物浪漫化而不是脸谱化,再次激活先辈们在不同认知和不同利益视角下奋斗与拼搏的故事。何人无局限?哪个时代无局限?皆有。因此,从永恒的局限角度,同情的理解和再现当时的情景,古人的故事依然可以引发今人的共鸣。

6 郑广文纪念馆

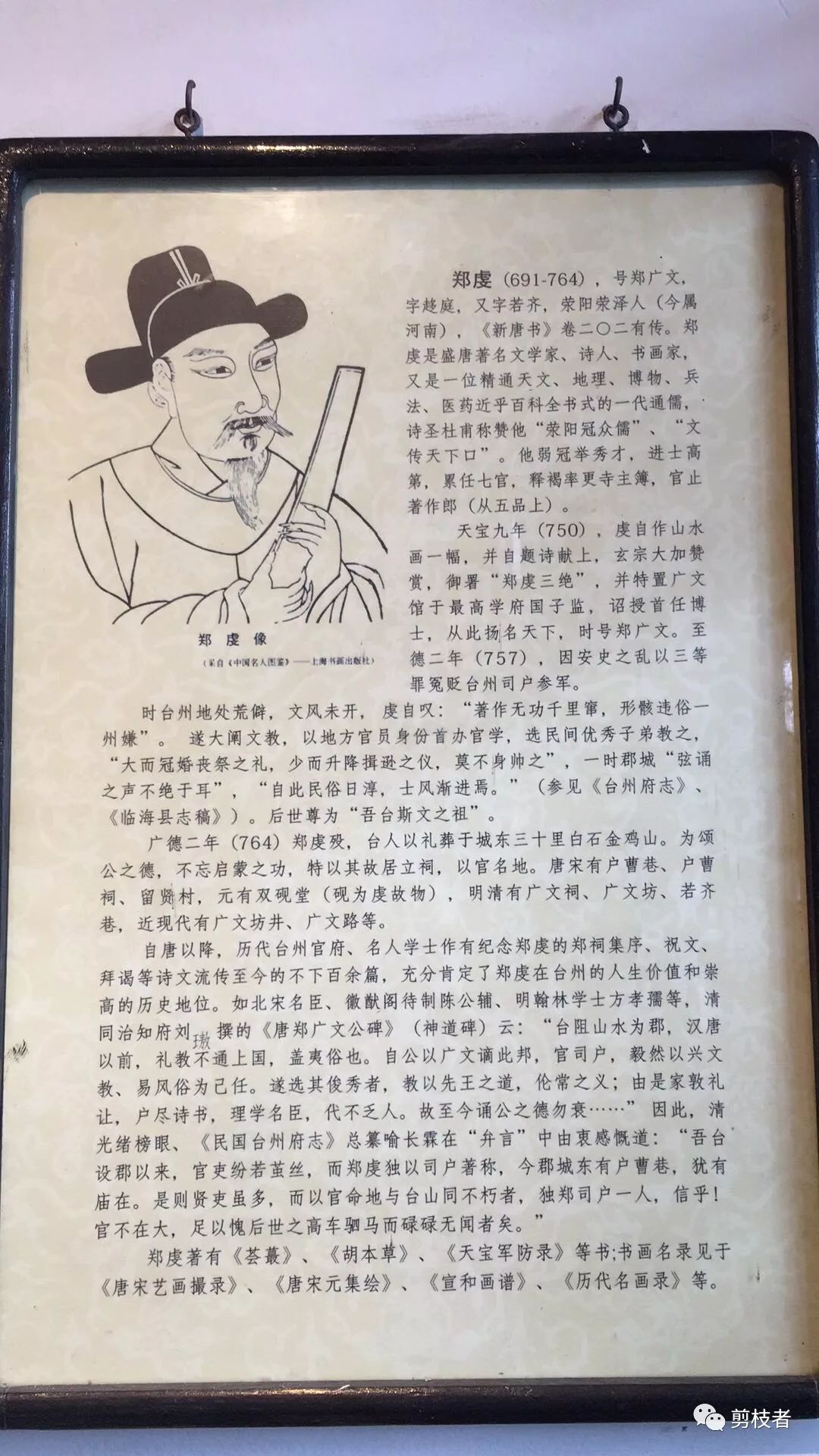

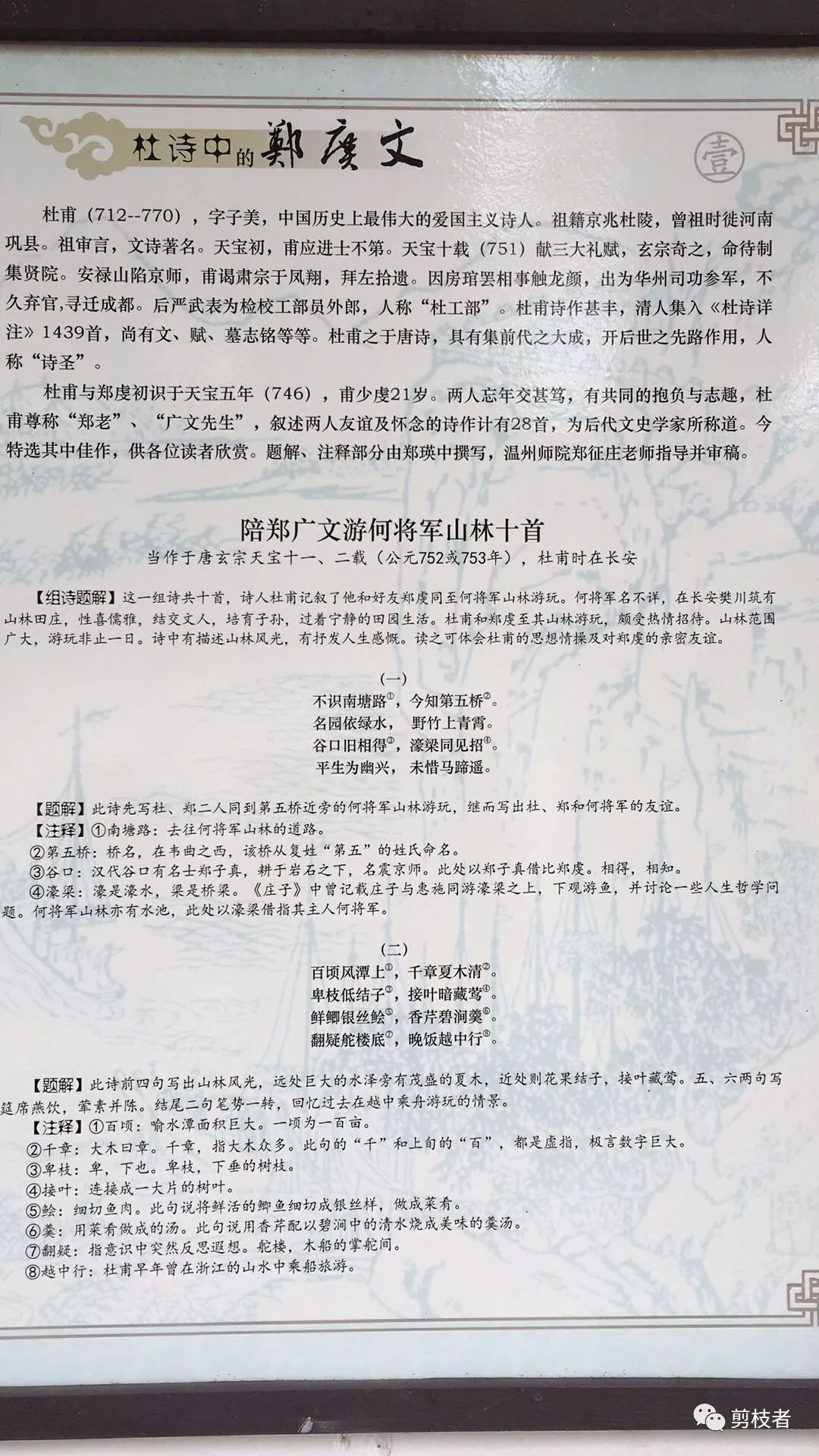

戚公祠附近,便有郑广文纪念馆。郑虔,字广文,唐朝人,善山水画,唐玄宗曾赞为三绝,后贬台州,当时台州地偏文远,他开学授课,教化民众,为台州后世所感激。

郑广文纪念馆

郑广文纪念馆

杜甫早年与郑广文为知交,写有多首诗,纪念两人友情。

郑广文纪念馆与戚公祠,一文一武,唐明风范,令人感佩!他们的故事与奋斗,完全可以以现代的视野与眼光重述,传承文道、彰显武德,滋养新一代青少年。台州地区的文化人与娱乐业,就可以做起来啊!其中故事,不仅限于台州,在宁波、温州、福州、泉州、乃至潮州、广州,广大的东南沿海一带,都可引起共鸣。

7 江南长城

瞻仰这一馆一祠之后,就从城隍庙上山。雨水之下,山林润泽。翠竹,是最美的。

长城原有6千米,这次一大半可通行。城墙之外,就是灵江,此时正是雨季,江水浑浊。灵江到了台州,也称椒江,东流入海。古时候,灵江遇到大雨袭击,或有洪水。又有海盗,可能溯江而上,滋扰乡民。

戚继光修建的这段南方长城,一则防洪,台州古城附近多山,雨季来水激流涌来,洪水泛滥;二则防御,城墙两米宽,可通行,还有空心敌台,可囤兵器粮草。抗倭大胜以后,戚继光北调蓟州,负责北方安防。他将修建南方长城的经验,用于北方长城。

空心敌台

空心敌台

士兵守卫的江南长城

士兵守卫的江南长城

长城上行走,可以上望远山,可以下看江水,还可以纵览古城。

长城与古城的一端,便是一座寺庙。我没有进去,只在城墙上观赏。城墙上有士兵守卫古人的财产,城墙边还有神灵保佑先辈的精神。

古人云,国之大事,在祀与戎;同理,在古代,城之要害,在庙与兵,一则求得心情安宁,一则获得安定和平。看来,一个社会系统,必有这两个部件:外部防卫、上方信仰;其余领域,内部的竞争协作与下方的物质追求,则由民自行。

8 台州府古城

长城之内,即是台州府城,城已千年。古城里依然有很多居民,一些建筑是古代样式,一些楼房显示是上个世纪末期的风格。

新的现代元素已经加入进来。

古城有实际居住生活功能,更有利于保护。单纯靠文化旅游,难以支撑。台州府古城,规模庞大,巷道纵横。一般中国历史名城,总有一些老街,例如磁器口,但通常只有一两三四条街,但台州府城,却是七八九十二十条街。这里的老城,比其余城市的,大得多了!据说目前正在申请文化遗产,我祝愿他们成功!

古城的店铺里卖的,有吃的,如各种点心,穿的,如古代的服饰,也有用的,各种古式的手工艺品。来这样的地方,的确可以体会古人的生活方式。

古人之文化精神,今人与之相距并不遥远。于物质和技术,两者天差地别。于精神和文化,内容有差,但系统分部相似。如果划分古人生活为三部:日常生活、入世奋斗、出世佛道,再划分今人生活为三部:日常生活、世俗奋斗、精神信念,就可以看出这种相似。今人与古人,新城与老城,人生舞台道具迥异,但追求与信仰上,却是同声相求。这里,就是精神上可共振的地方。

9 台州府文庙

台州府古城之内还有文庙,展示古代科举的江南贡院故事,供奉古代文贤的牌位。正中有孔子,两旁有颜子、曾子、子思、孟子。科举,中国传统优秀文化之精华,传统中国社会流动性之魂灵。今日高考,虽然科目内容不似科举之八股文,但延续同样的唯才是举的精神。

文庙的展示牌里,有学子来拜的图片,考前祈福,考后还愿,端得理想。

今日的小雨,也有人来参拜。

文庙彰显的世俗奋斗精神,是中国古代儒家所推扬的,也是今日中国不可须臾离之的。

世俗的奋斗与出世的信仰,并不冲突。所谓世俗,在步步可控的日常领域与概率分布已知但路径不可全盘控制的风险领域,在这些领域,是可以入世求知笃行的,至少可以心向往之。所谓出世,在那概率分布不可知的不确定性领域,不知何之,茫然无措,端出一个精神来,未尝不是好事。那少数不世出的天才或划时代人物,功绩在于将近于出世之目标,践行于入世之现实,我们凡夫俗子,可敬仰之,可趋近之。

10 一致的城市与多样的工业

在临海的现代城区行走,看到的倒是与其他城市一致:五六层的老楼和老城区,二三十层的新楼和新城区。中国的大中小城市,都是公寓楼高企,很少独栋住宅,平添了一分单调乏味,减少了许多个性舒展。

从前,商人、手工艺匠人,聚集于城墙之内,依托官府提供的古代公共资源。现在,工商业者依然聚集于政务区周围,依托政府提供的现代公共资源。公共服务的内容在变化,但依托权力的路径没有变。城市的规划,服从公共部门的城市认知和审美偏好,逻辑上趋于单调一致,由此造成的大中小城市面貌,处处相似。

对照可见异同。意大利威尼斯热那亚,欧洲北边的荷兰,都从贸易和制造业获得财富,人均收入高,财力足以支持自建城市,自筹公共资源。另一方面则是因为,欧洲这些沿海城市乃是王权难以或无意覆盖之地。王权更重视农业上的税收,对于初兴的贸易商业,还瞧不上。所以,这种自建城市的事情,也只见于欧洲沿海,不适用于欧洲内陆。

回到中国。明清时期,内地以农业为生,人均收入低,当然不足以自建城市。明清末期的东南沿海,尤其江南一带,则全然不同。这里行业多样,工业在GDP中占比、制造业劳动人口在全部劳动人口中占比,均已超过五成,人均收入高,堪比荷兰。但与欧洲海港城市不同,江南的这些城市,无法自建城市。地方乡绅可以筹办家族私塾,富贵之家可以襄助办学,这都只是在具体项目上有点自主权,其余公共事务,依然是直管,关键的赋税的厘定、收取、使用,听凭朝廷安排。原因何在呢?欧洲沿海城市,欧洲王权无法覆盖;中国江南与东南沿海城市,却是皇权可以覆盖之地。

古代王朝的全国统筹策略,有外部整体安全的考虑,也有内部各地齐整前进的目标,但是,代价也很明显:多样性的路径探索,难以涌现,偶有萌发,也被遏制。遇到航海贸易的大时代,不在一线、追求稳妥、习惯全国一致的文官队伍,就会应对迟滞。

古代日本模仿古代中国的制度,到了黑船袭来,也遇到类似问题。但日本国土没有纵深,回旋余地小,很快就全盘转向了。日本迅速更新操作系统,跑步工业化、城市化、现代化。

即便如此,日本的文官制度依然强大,通产省的官僚自认为国为民,提出产业振兴法,失败,再又借助政府协调试图比市场竞争更高效的减少中小工业的同质竞争,做大做强,读来似曾相识。

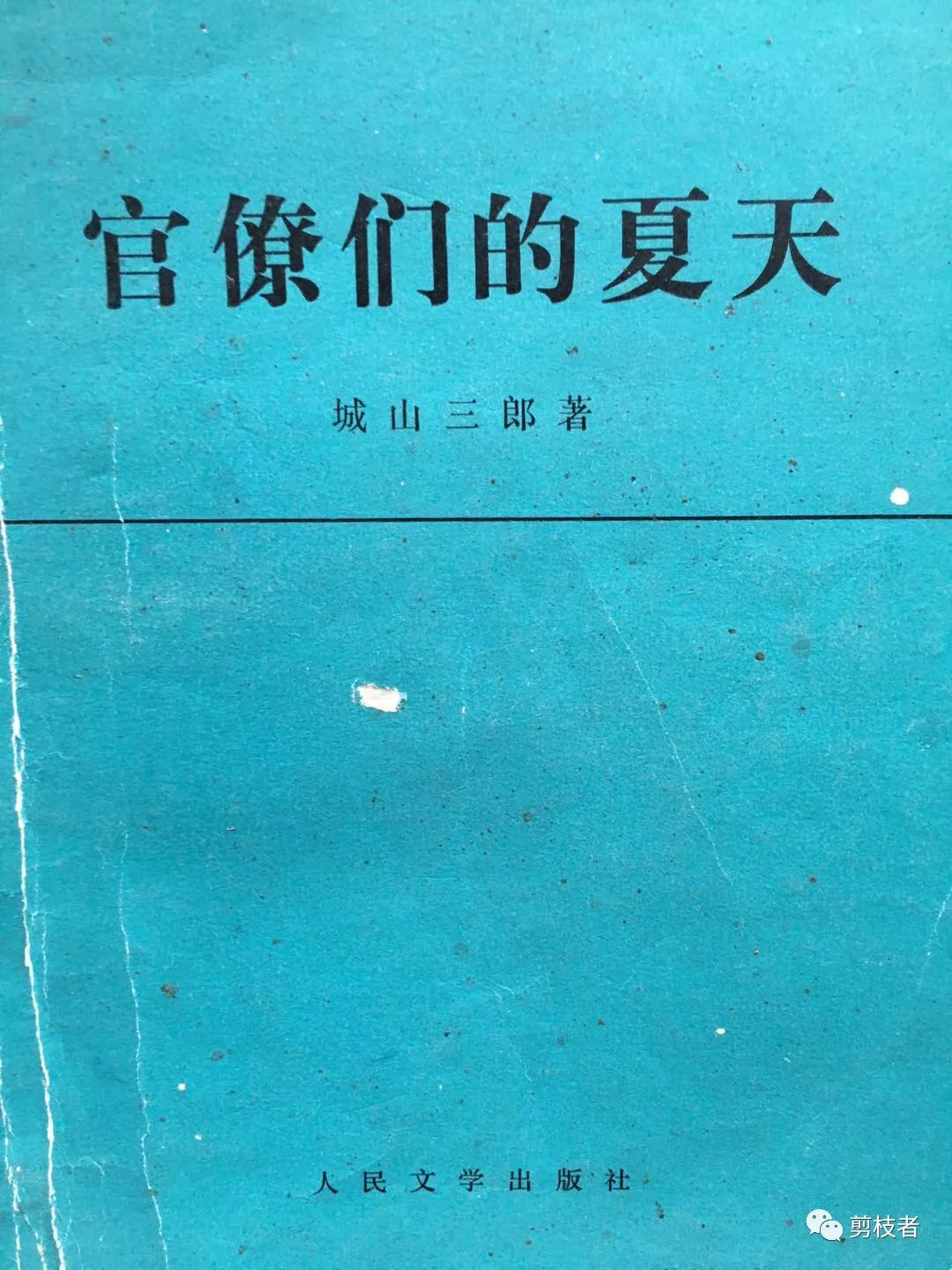

日本文学中的产业官僚

日本文学中的产业官僚

现代中国的沿海城市,人均GDP上去了,一部分人也富起来了,本地收入不再是本地公共资源高质量供给的阻碍因素。缺少授权,才是主要问题。

工业上的探索还是比较鼓励的,因此各地工业,尤其沿海工业,多样性迸发。从特区开放到多个城市开发,沿海逐渐获准,探索本地的发展路径,因地制宜,建设经济。地方的积极性被充分费调动起来。