骨质疏松性骨折

愈合缓慢、再发骨折的风险增加、已成为临床骨科医生必须面对的重要难题,本文整理了相关检查、诊断与治疗注意事项,并分别讲述了各种常见脆性骨折的诊治。

不说废话,先上图!!

骨质疏松性骨折 (或称脆性骨折) 指受到轻微创伤或日常活动中即发生的骨折,骨质疏松性骨折是中老年

最常见的骨骼疾病,

也是骨质疏松症的最严重后果。

骨质疏松性骨折的常见部位是椎体、髋部、桡骨远端、肱骨近端和骨盆等,其中

最常见的是椎体骨折

。

有研究表示 50 岁以上女性椎体骨折患病率约为 15%,50 岁以后椎体骨折的患病率随增龄而渐增,80 岁以上女性椎体骨折患病率可高达 36.6%。

髋部骨折是最严重的骨质疏松性骨折。

①骨折患者卧床制动后,将发生快速骨丢失,会加重骨质疏松症。

②骨重建异常、骨折愈合过程缓慢,恢复时间长,易发生骨折延迟愈合甚至不愈合。

③再骨折发生的风险高。

④骨折部位骨量低,骨质量差,且多为粉碎性骨折,复位困难,不易达到满意效果。

⑤内固定治疗稳定性差,内固定物易松动、脱出,植骨易被吸收。

⑥多见于老年人群,常有合并症,全身状况差,并发症多,治疗复杂。

1、骨折

骨折是骨质疏松症最严重的后果,常是部分骨质疏松患者的首发症状和就诊原因。骨折后骨折部位出现疼痛、畸形、功能障碍等骨折特有的表现。

2、身高变矮、驼背

椎体主要由松质骨组成,较早出现骨量减少,发生压缩性骨折,致身高变矮或驼背畸形。

3、疼痛

骨质疏松性骨折常导致疼痛或疼痛加重。

影像学检查是诊断骨折不可缺少的重要手段,可确定骨折的部位、类型、移位方向和程度,对骨折的诊断和治疗有重要价值。

1、X 线:

可确定骨折的部位、类型、移位方向和程度,对骨折诊断和治疗具有重要价值。X 线片除具有骨折的表现外,还有骨质疏松的表现。

2、CT 平扫 + 三维:

常用于判断骨折的程度和粉碎情况,椎体压缩程度、椎体周壁是否完整、椎管内的压迫情况,还能清晰显示关节内或关节周围骨折。

3、MRI:

常用于判断椎体压缩骨折是否愈合、疼痛责任椎及发现隐匿性骨折,并对鉴别新鲜和陈旧性骨质疏松性椎体骨折具有较大意义。

4、全身骨扫描(ECT):

适用于无法行 MR 检查或排除肿瘤骨转移等。

凡是拟诊骨质疏松性骨折的患者可以进行骨密度检查(DXA)。

复位、固定、功能锻炼和抗骨质疏松治疗

是治疗骨质疏松性骨折的

基本原则

。

理想的骨折治疗是将四者有机地结合起来,不加重局部损伤而将骨折整复,骨折固定应尽可能不妨碍肢体活动。

早期功能锻炼以及配合用药,使骨折愈合和功能恢复达到比较理想的结果。

1、调整生活方式

①科学膳食:

保证每日膳食丰富、营养均衡是防治骨质疏松症的基础生活方式。注意戒烟、限酒,避免过量饮用咖啡和碳酸饮料。

②充足日照:

一般将

面部及双臂皮肤暴露照射 15~30 min 即能满足合成的需要

,避免强烈阳光照射,以防灼伤皮肤。

③合理运动:

长期坚持有规律地负重行走或跑步、爬楼梯,可以增加椎体的骨密度。

因此,无论男女老少,只要长期坚持体育锻炼及体力劳动,均可减少由于增龄而导致骨量丢失。

若卧床 1 周椎骨矿含量降低 0.9%,当骨矿物质含量减少 30% 时极易发生骨折。因此,

老年人手术后或严重疾病如心肌梗死、脑卒中等,尤其要避免长期绝对卧床,提倡早日下床活动。

老年人行动不便,户外运动及日照减少,使维生素 D 合成降低,60 岁以上老年人血中 1,25(OH)D 的含量比 20 岁青年人下降 30%,维生素 D 合成降低可使肠道钙磷的吸收下降,使骨形成及骨矿化降低。

④预防跌倒:

由于

跌倒往往是造成骨折的最常见危险因素,

所以中老年高危人群和家属应提高防护意识,避免走楼梯,家庭走道保持通畅,卫生间安装夜灯、安全扶手、铺防滑垫;必要时使用拐杖或助行器。

⑤积极治疗原发病:

伴有影响骨代谢的内科疾病(如甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全等),或服用影响骨代谢的药物(如地塞米松、甲强龙等)的患者,需督促其定期至医院检测骨密度,必要时进行规范抗骨质疏松治疗。

⑥心理健康评估治疗:

骨质疏松症对患者心理状态的影响常被忽略,主要包括

睡眠障碍、焦虑、抑郁、恐惧、自信心丧失

等心理异常。

老年患者自主生活能力下降,以及骨折后缺乏与外界的交流,也会造成社交障碍等心理负担。

应重视和关注骨质疏松症及其骨折患者的心理健康评估,并视情况干预,使患者正确认识骨质疏松症,帮助其

消除心理负担。

2、基本骨营养补充剂

①钙剂:

推荐每日钙推荐摄入量为 1000~1200 mg,营养调查显示我国居民每日膳食约摄入元素钙 400 mg,因此平均每日钙剂的元素钙补充量为 600~800 mg。

②维生素 D:

推荐剂量为 800~1000IU(20~25μg)/d。

1、抑制骨吸收药物

③选择性雌激素受体调节剂 (SERMs)(雷洛昔芬)。

④绝经激素治疗(雌激素补充或雌、孕激素补充疗法)。

2、促进骨形成药物

(特立帕肽等)。

3、其他药物:

活性维生素 D 及其类似物(骨化三醇、阿法骨化醇)、四烯甲萘醌、雷奈酸锶等。

4、中药:

骨碎补总黄酮、淫羊藿苷和人工虎骨粉。

一般发生在 45 岁以后,

以绝经后妇女最多见

,60~70 岁发病率最高,此后发病率并不随年龄的增加而增加。

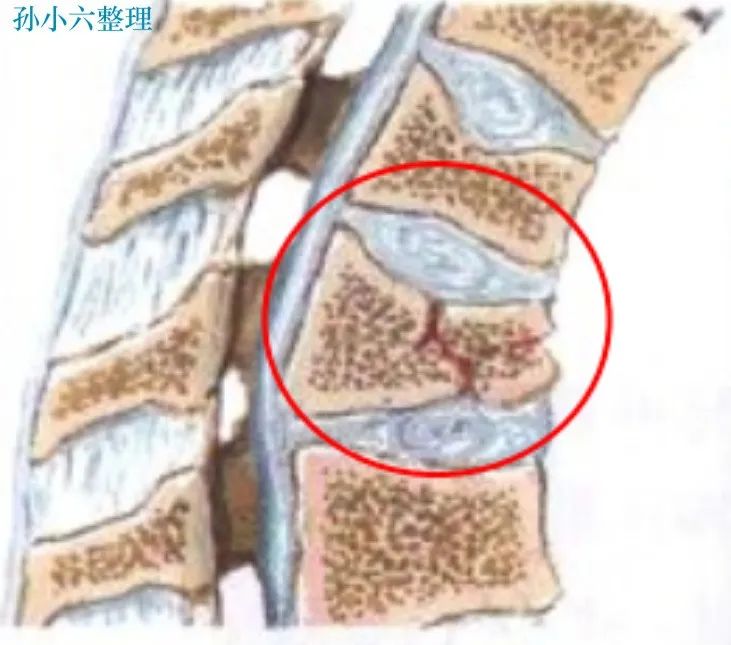

脊柱是骨质疏松性骨折中最为常见的部位,

胸腰椎多见,

骨折主要发生在胸或腰椎移行处,以

T12 最多见

,其次为 L1。上位胸椎也可发生,颈椎骨折几乎没有。

由于骨质疏松症引起的脊椎压缩性骨折,其部位仅限于椎体,不影响椎弓,故导致脊髓损伤的情况罕见,所以一般无下肢感觉异常、肌力减退及反射改变等神经损害表现。

椎体骨折的形状如「鱼椎样」变形、楔状椎变形、扁平椎变形等。

脊椎压缩性骨折其中 85% 有疼痛等症状,而 15% 可无症状,

体检脊柱局部有压痛. 尤其是体位改变时疼痛明显,卧床休息时减轻或消失。

根据 Genant 等将 X 线分型标准将骨质疏松性脊柱压缩骨折分为轻度(20% ~ 25%)、中度(25% ~ 40%)和重度(> 40%)。

1、非手术治疗

适用于症状和体征较轻,影像学检查显示为轻度椎体压缩骨折,或不能耐受手术者。

治疗可采用卧床、支具及药物等方法,但需要定期进行 X 线片检查,以了解椎体压缩是否进行性加重。

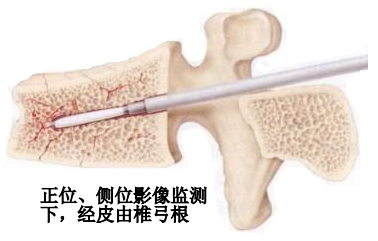

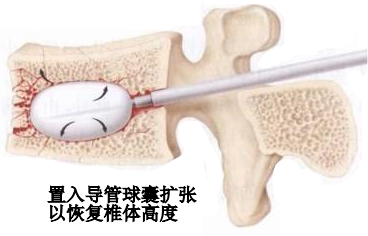

2、手术治疗

椎体强化手术,包括

椎体成形术 (PVP) 和经皮球囊扩张椎体后凸成形术(PKP),

是目前

最常用

的微创手术治疗方法。

适用条件:

-

非手术治疗无效,疼痛剧烈;

-

不稳定的椎体压缩性骨折;

-

椎体骨折不愈合或椎体内部囊性变、椎体坏死;

-

椎体血管瘤;

-

不宜长时间卧床;

-

能耐受手术者。

可达到

减轻疼痛、稳定脊椎和早期活动

的目的。

对高龄患者宜考虑早期手术,可有效缩短卧床时间,减少骨折并发症的发生。

绝对禁忌证:

-

不能耐受手术者;

-

无痛、陈旧的骨质疏松性椎体压缩性骨折;

-

凝血功能障碍者;

-

对椎体成形器械或材料过敏者。

相对禁忌证:

-

椎体严重压缩性骨折,椎管内有骨块;

-

有出血倾向者;

-

身体其他部位存在活动性感染者;

-

与椎体压缩骨折无关的神经压迫引起的根性痛。

①椎体成形术 (PVP)

②经皮球囊扩张椎体后凸成形术(PKP)

③切开手术

对有神经压迫症状和体征、严重后凸畸形、需行截骨矫形以及不适合行微创手术的不稳定椎体骨折患者,可考虑行手术治疗。

骨质疏松性髋部骨折主要包括

股骨颈骨折

和

转子间骨折

,是骨质疏松症骨折

最严重并发症

。

髋部骨折多发生于 60 岁以上的女性,70 岁以上发病率剧增,

女性多于男性

。此种骨折与年龄及骨质疏松的程度成正比。

伤后常卧床不起,易发生肺炎、

压

疮和静脉炎等并发症。

骨折后第 1 年内的死亡率高达 20% ~ 25%,存活者中超过 50% 的患者会留有不同程度的残疾。根据临床表现和影像学可明确诊断。

髋部骨折的特点:

由于患者年龄高,常伴随多种老年疾病,伤后容易发生肺炎、泌尿系感染、压疮、下肢静脉血栓等并发症,死亡率高。

②骨坏死率及不愈合率高:

股骨颈囊内骨折由于解剖上的原因,骨折部位承受的扭转及剪切应力大,影响骨折复位的稳定性;又由于股骨头血供的特殊性,骨折不愈合率高;骨折后股骨头缺血,还可造成股骨头缺血坏死,其发生率约为 20%~40%。

③致畸致残率高:

髋部转子间骨折常留有髋内翻、下肢外旋、缩短等畸形,从而影响下肢功能,其发生率高达 50%。

④康复缓慢:

高龄患者由于体能恢复差,对康复和护理有较高的要求。

因为以上特点,髋部骨折的治疗不仅是对骨折本身的治疗,还应针对并发症和伴随疾病进行处理。

髋部骨折治疗目的:

治疗骨质疏松性髋部骨折的目的是

尽快采取有效的措施,恢复患者的负重功能,减少卧床时间

。

1、股骨颈骨折

股骨颈骨折常采用 Garden 分型评估骨折的稳定性和移位程度。

老年骨质疏松性股骨颈骨折推荐无手术禁忌尽早手术治疗,

包括闭合或切开复位内固定术、人工关节置换术等。

对于骨折移位不明显的稳定型骨折或合并内科疾病无法耐受手术者,可以酌情采用外固定架或非手术治疗。

①对于年龄 <65 岁的患者:

应首选闭合复位内固定

,如果复位不满意,则辅助切开复位内固定术,内固定的方式多选择

3 枚空心螺钉。

而

对于 Pauwels 角过大或基底型骨折等极度不稳定的患者

,可以选择动力髋螺钉,同时应用一枚空心螺钉防止旋转。

②对于年龄在 65-75 岁之间的患者:

如果骨质良好,且伤前活动良好,也可以先行闭合复位内固定术。

③对于年龄在 75 岁以上的患者:

采取

关节置换术,

大多采取单极或双极股骨头置换。对于病理性骨折,可采取关节置换术。

2、粗隆间骨折治疗

股骨转子间骨折通常常采用

Evans 分型和 AO 分型。

如患者无手术禁忌,

建议早期行手术治疗

。主要治疗手段为闭合或有限切开复位内固定,内固定方式有

髓内(PFNA、Intertan)和髓外固定

,从生物力学角度,髓内固定更具优势。

人工髋关节置换不作为转子间骨折的常规治疗方法,仅当作一种

补充手段。

桡骨远端以骨松质为主,

明显受骨质疏松症的影响。发病年龄自 45 岁开始,50~65 岁发病率剧增,65 岁以后降低,

女性多于男性

。

此种骨折,闭经影响较增龄影响更明显。直接暴力和间接暴力均可造成桡骨远端骨折,但多为间接暴力所致。

骨折后出现腕关节上方明显肿胀、疼痛,桡骨远端压痛明显,有纵向叩击痛,腕关节活动功能部分或完全丧失,手指作握拳动作时疼痛加重,有移位的骨折常有典型的畸形。

1、保守治疗

治疗方法一般采用手法复位,可用夹板或石膏固定或外固定器固定。

手法复位技巧:

通常采取闭合手法复位。首先背伸腕关节,向远端牵引,随后用拇指挤压远端骨折块的背侧,持续加压及牵引下慢慢伸直腕关节。