利维坦按:包皮史,真是一段有血有泪的漫长历史……所以,对于还没有割包皮的人来说,到底是割还是不割呢?

文/Jessica Wapner

译/眠眠

校对/兔子的凌波微步

原文/mosaicscience.com/story/troubled-history-foreskin

一个星期六的早上,克雷格·亚当斯(Craig Adams)站在新泽西州纽布伦瑞克的罗伯特·伍德·约翰逊大学医院外面。这是个阴冷的晴天。前一天刚满40岁的亚当斯,穿着双白色运动鞋,一件长袖衬衫裹着里面的黑色T恤。一头稀疏的头发耷拉在他依然年轻的脸上。如果不是白色裤衩裆部上那些星星点点的假血的红色血渍,他的外表毫不起眼。这些血渍有着预期的效果:驶过角落的司机们纷纷放慢车速,盯住他手上端着的标志牌,上面写着“停止用医疗借口进行生殖器虐待(No Medical Excuse for Genital Abuse)”。

在他的身边,站着33岁、已经是两个男孩母亲的劳伦·迈耶(Lauren Meyer)。她怀抱着另一个标志牌,那是一张白色的海报,上面仅仅写着一句话:“不要割掉他的阴茎”。她穿着一件白色的连帽衫,上面有一个大大的红心和三颗红色的水滴。脚上的一双豹纹图案拖鞋,可以让她的脚在接下来站在室外的几个小时里保持温暖。迈耶的第一个儿子遭受了割礼,因此她有时会称自己为“后悔的母亲”,因为是她默许了这一切的发生。

这是圣诞节过后的第三天。亚当斯和迈耶两人都在路边站了约一个小时,抱着一些关于阴茎的标志牌。同一天,一个女人独自站在亚利桑那州修洛镇一个繁忙的十字路口。她也穿着裆部透出红渍的白色裤子,同样举着反对包皮环切手术的标志牌。旧金山湾区有几个人也在做着同样的事。

这些抗议行为是由最近的一起事件引发的,但其关注的问题却是一个古老的难题。环切手术已经进行了几千年之久。如今在美国,它是如此常见,以至于包皮都成了稀罕物,以后可能会更少见。在抗议之前几个星期,疾病控制和预防中心(CDC,Centers for Disease Control and Prevention)建议医疗专业人员告知男孩们和他们的父母关于这种手术的种种好处,包括保护他们免受某些性传播疾病的影响,而手术的风险则被CDC描述为“低的”。但那些抗议者却希望驶过此地的司机明白一点,在这个问题上并没有所谓医学共识。例如,由于健康原因,欧洲人就不建议进行包皮手术,因为其益处仍不清楚。与此同时,一些西方组织正对数百万的非洲男性进行包皮环切手术进行投资,以试图控制艾滋病毒——批评者声称这场运动所依据的证据值得怀疑。

给男性进行包皮手术的习俗已经持续了几千年,但我们对于包皮的想法,似乎一如既往的混乱。仔细审视这种混乱,会带来令人不安的问题。这种“美国例外主义(American exceptionalism)”的事情真的是合理的吗?我们真的应该在非洲投资进行大规模包皮手术吗?又或者,当我们割掉男人、男孩和新生儿的包皮,是否实际上是一种侵犯人权的行为?

§

古埃及官员安克玛霍(Ankhmahor)的坟茔中有关包皮环切手术的壁画

古埃及官员安克玛霍(Ankhmahor)的坟茔,埋藏于开罗城外一个浩大的坟场中。其中某面墙上雕刻着一个站得笔直的男人图案。他的手被捆住,另一个人在他面前跪着,手里拿着一把工具在他的阴茎上工作着。虽然关于割礼的起源并没有明确的解释,但许多历史学家认为这种刻在4000多年前墙壁上的仪式,就是最古老有关它的记录。

犹太割礼(Brit Milah),Birt,或作Bris,是“约”的意思,Milah,是男子割包皮的手术

最著名的包皮环切仪式——犹太割礼(Brit Milah),同样有着数千年之久的历史。它一直延续到今天,就好像穆斯林和一些非洲部落至今仍然在做的那样。但美国对割礼的态度,有着一个更近的起源。正如医学史学家大卫·高乐(David Gollaher)在他的著作《包皮环切:世界上最具争议手术的历史》中所述,早期的基督徒领袖们放弃了这种做法,并意识到他们的宗教如果废弃这种手术就会变得更有吸引力。大约2000年前时,环切手术从基督教和它后来的世俗西方文化中消失了。

刘易斯·沙耶尔(1820-1900)其实是一位矫形外科医生

然后到了维多利亚时期。1870年的一天,一名叫刘易斯·沙耶尔(Lewis Sayre)的纽约矫形外科医生被要求检查一名患有双腿瘫痪的五岁男孩。沙耶尔属于维多利亚时代绅士的典型写照:三件套的西装外加领结和羊角扣。他德高望重,是纽约最古老的公立医院——贝尔维尤医院(Bellevue hospital)工作的著名医生,同时也是美国医学协会(the American Medical Association)的早期成员。

男孩的保姆帮着把他的丁丁露了出来,随后沙耶尔割掉了他的包皮。男孩从束缚中解脱了,并且认为自己长大了。沙耶尔还操作过很多这样的手术。他的名头很大,以至于当他称赞包皮环切手术的好处时——正如他1900年去世之前一直在美国医学协会和其他地方大肆鼓吹的那样——其他的外科医生也纷纷效仿。在有关其他疾病的治疗中,沙耶尔还讨论了那些包皮收紧且不能缩回的患者,这种症状被他称为包茎(phimosis)。沙耶尔宣称,这种病症会导致神经紧张,只能通过包皮环切来治愈。

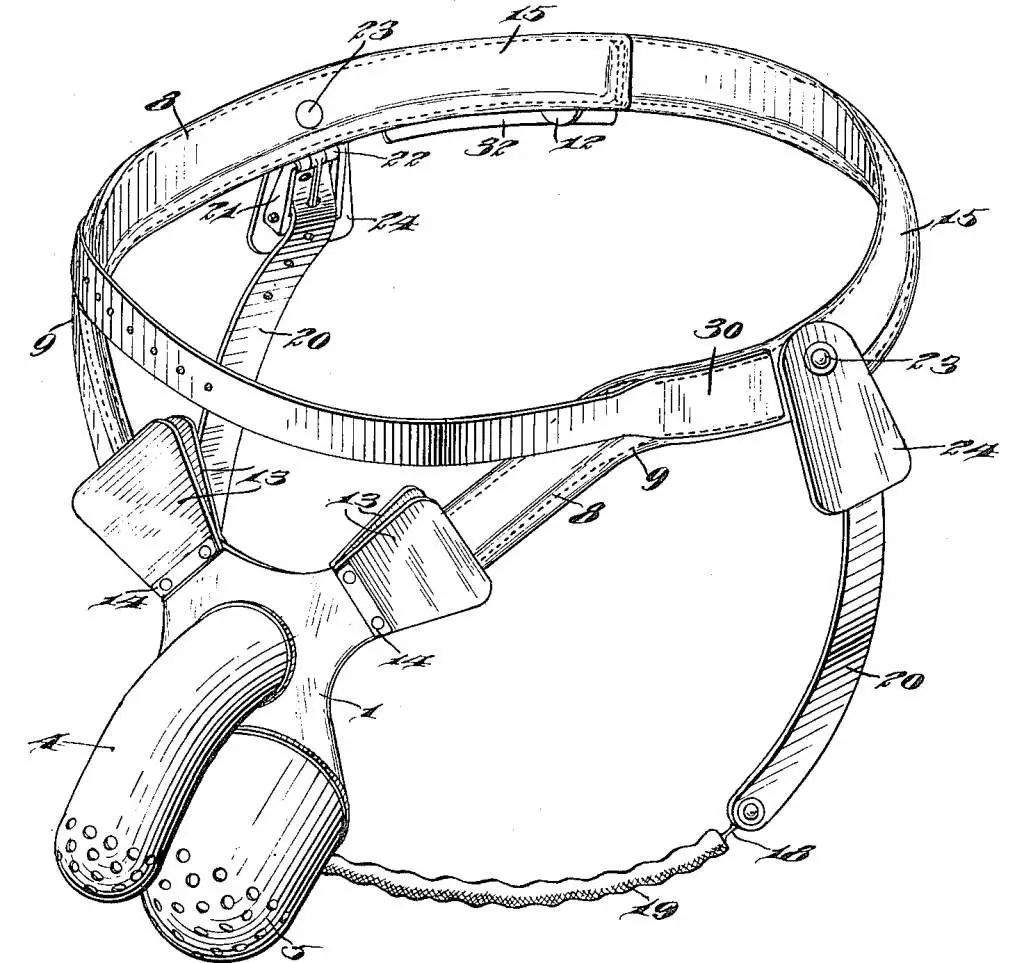

维多利亚时代一款防止男性手淫的专利护具

他的想法在当时被广泛接受了。在维多利亚时代人们的心目中,许多心理健康问题源自于性器官和手淫。这种联系起源于18世纪一篇广为流传的名为《自渎》(Onania)的小册子,或者一个冗长的名字《包含两性在内的自渎之原罪和其所有可怕的后果,以及给那些已经用这种下流行为作践过自己的人的心理和生理方面的建议》。文章的匿名作者警告说,手淫可能会导致癫痫、不育、“良知败坏”等问题。直到1765年时,这本书被印刷了80次(可参见利维坦之前推送的《人类如何学会停止恐惧并爱上自慰》一文)。

后来,清教徒们也采纳了类似的观点。西尔维斯特·格雷厄姆(Sylvester Graham)拒绝一切不道德的享乐方式。他是传教士、医疗改革者以及格雷厄姆牌饼干的创始人。他在1834年宣称,手淫将会把人变成“一个彻头彻尾的白痴”。在当时,患有其他未被查出的精神病问题的男性和女性,都会被诊断为“手淫性精神错乱”,治疗方法包括女性阴蒂切除术(clitoridectomies)以及男性包皮切割术。

格雷厄姆的意见,后来被另一个怪诞但同样杰出的医疗思想家约翰·哈维·凯洛格(John Harvey Kellogg)采纳了。他提倡禁欲,并倡导将包皮切割作为治疗(他还与他的兄弟一起发明了家乐氏玉米片)。“手术应该由外科医生进行,并且不需要实施麻醉,”凯洛格说,“因为手术的短暂疼痛会对心灵产生有益的效果,特别是如果它能与自我惩罚的想法联系在一起的话。”

然而,沙耶尔的观点在美国各地的手术室里都能找到反例。尝试治愈瘫痪儿童的设想失败了。可想而知,就算切除了包皮,男人们还在继续手淫。包皮环切后的阴茎被认为是更卫生的,因为清洁本来就和道德标准联系在一起。一本1890年的期刊杂志认为,包皮垢是一种“传染性物质”。几年后,一本写给母亲们看的书出版了——《家庭和儿童生活的秘密谈话,由国家禁欲协会成员所著》。书中描述包皮是一种“撒旦的印记”。另一位作者写到了其父母在幼年时,没有对他们的儿子进行包皮环切,“几乎是一种刑事上的疏忽”。

就算切除了包皮,男人们还在继续手淫

之后,包皮手术的“火炬”已经从沙耶尔传递给了彼得·查尔斯·雷蒙迪诺(Peter Charles Remondino),一位颇受欢迎的圣地亚哥医生。其行医理念可以回溯至14世纪的欧洲医生那里。他在1891年写了一本颇有影响力的关于割礼的书,书中将包皮描述为“恶性的影响”,可以从“身体,精神以及道德上削弱一个人,让他如同置身监狱或者是精神病院”。他建议,保险公司应该将未受割礼的男人归类为“危险人物”。

根据来自伦敦大都会自由医院一位权威外科医生约翰·哈钦森(John Hutchinson)有关“希伯来人阴茎”的研究,“妥当的清洁”具有保护作用。哈钦森和其他人指出,犹太人患有梅毒、癌症和精神疾病的几率更低,且有着更长的寿命和更少的胎死率——所有这些都可以归功于割礼的存在。雷蒙迪诺对此表示赞同,并声称割礼是一种“能使希伯来人长寿和有教养情趣生活的真正原因”。

到20世纪之交,那种维多利亚时代对手淫的恐惧已经消失了,但那时的割礼已成为一种谨慎的预防措施,而且越来越多的婴儿们出生后便被切除包皮。预防包茎、性病和癌症的渴望,已经将包皮环切术变成了一种医学教条。无菌外科手术使其相对安全,麻醉使其无痛。对于相对富裕的家庭来说,包皮切割手术已成为主流。到1940年,美国大约有70%的男婴被施行了割礼。

在过去几十年里,医学实践越来越依赖于大型调查研究的证据,正如许多美国医生所看到的那样,它们支持了现有的理论基础。例如,那些CDC最近所发表的声明显示,包皮环切减少了尿道感染、几种性传播疾病、阴茎癌、包茎、龟头炎(包皮炎和阴茎头炎)和艾滋病毒的风险。CDC甚至注意到,施行过包皮环切术的性伴侣对于女性的好处,即与人乳头瘤病毒(human papillomavirus)相关的宫颈癌的风险较低。

这些好处背后的机制很简单:包皮下的温暖而潮湿的区域,可以容纳导致疾病的细菌和病毒。细菌和病毒不能轻易地居住在切除了包皮后的阴茎上,因为没有那张“毯子”,它们很难隐藏。包皮环切术也去除了大量的朗格汉斯细胞(Langerhans cells),它们是免疫系统的一个组成部分,根据一些研究显示,它们是艾滋病毒的靶细胞之一。

在上世纪后半叶,研究的积累证明了这些机制的有益影响。某种意义上来说,这些研究终止了关于包皮环切术的争论。到了上世纪70年代,超过90%的美国男性都被施行了包皮环切术。在美国,包皮成为了过去式。

维多利亚时代对割礼的关注集中于那些说英语的国家,使其从未扩散到其他地方

§

如今,包皮环切术是美国最常见的手术:每年约有120万名婴儿接受手术,总费用高达2.7亿美元。包皮环切术的人气从70年代的高峰期起有所波动:CDC最近估测,目前新生儿中有60%进行过这项手术。部分原因可能是由于美国儿科协会(AAP,the American Association of Pediatrics)对这个问题的表态不明确。但2012年美国儿科协会宣布,包皮环切术利大于弊,这意味着手术施行率可能会再次上升。

然而,无论是60%还是90%,在西方世界,似乎只有美国父母会出于宗教以外的理由让他们的孩子切除包皮。这种意见上的差异已经持续了几十年。它开始于1949年,一位英国儿科医生兼科学家道格拉斯·盖尔德纳(Douglas Gairdner)发表了对英语国家中施行包皮环切术理由的首次调查。他认为,这项例行手术是毫无根据的。

盖尔德纳认为,沙耶尔所认为的导致各种神经症状产生的原因:包茎,本质上并不是一个问题。他发现了一些在某种程度上并没有记录的东西:在男孩们的幼年时期,大多数的包皮本来就处于包裹状态。因此包茎是阴茎的一种自然状态(后来的研究则显示,有些人到了少年时期包皮也不会完全缩回)。盖尔德纳随后又表明,龟头炎和包皮炎——这些被认为是必须实施包皮环切术原因的炎症其实是很罕见的。他发现,没有任何数据表明,包皮环切可以预防性病,且只有少量证据表明,它可以使宫颈癌的风险降低。妥善清洁包皮和将它切除掉一样,都可以预防阴茎癌。

包皮环切术是美国最常见的手术:每年约有120万名婴儿接受手术,总费用高达2.7亿美元。

在盖尔德纳的论文发表前一年,英国国立医疗服务机构(the National Health Service)的官员听取了他的建议,拒绝了包皮环切术,除非是必要的医疗。到1958年,英国的包皮环切率下降到接近10%(其中不包括因宗教原因施行割礼的英国男子),现在的比例为6%或更低。

欧洲其他地方的情况也是如此。维多利亚时代对割礼的关注集中于那些说英语的国家,使其从未扩散到其他地方。当欧洲专家调查其证据时,他们通常认为并没有合适的理由必须进行包皮环切术。例如,在2010年,荷兰皇家医学协会(the Royal Dutch Medical Association)审查美国儿科协会的研究后,进行了同样的研究。除了可以预防能用抗生素治疗的尿路感染外,他们认为包皮环切术对于健康益处是“可疑的,证据薄弱的,并且对西方国家的公共卫生几乎没有影响”。

为何经过类似培训的专家,会得出相反的结论呢?我花了几个月审查医学文献,并试图探究哪一方才是正确的。然而却发现这几乎是不可能完成的。因为围绕包皮环切术的风险和好处的争论实在太多,即使是对于受过训练的从业者而言也是如此。但同样的,在阅读了足够多的研究之后,我意识到这场争论不会产生科学的结论。它不可能涉及到这个问题的根源,因为,根本就没有根源。

评估包皮环切术的真正风险是第一个难题。虽然它的并发症往往易于治疗,并且也相对较少。美国儿科协会的报告指出,在环切手术中的出血和感染等问题,发生率大约为1%。但后续问题出现的概率就不得而知了。一些研究发现很少有人有后遗症;另一些研究则指出,多达四分之一的患者在手术后和伤口愈合时,会出现某种并发症。可能的后续问题还有很多:剩余的包皮组织可能会粘附在阴茎上,导致尿道开口变窄,使排尿产生痛苦,并导致膀胱无法完全排空,这反过来又会引发肾脏问题。文章开头的那位克雷格·亚当斯在五岁时不得不进行手术来纠正这个问题。劳伦·迈耶的第一个儿子在三岁时,也因为同样的原因不得不接受手术。其他晚期并发症包括第二次手术,以校正包皮环切不彻底、阴茎旋转变形、复发性的包茎以及瘢痕组织包裹阴茎,这种情况通常被称为隐匿性阴茎(buried penis)。

美国儿科协会承认,关于手术风险的数据存在不确定性,但是一位正在寻求建议的家长可能很难完全理解这些“不确定性”意味着什么。“新生儿切割术后并发症的真实发生率是未知的,” 美国儿科协会在最近的报告中说。但并发症本来就只是手术风险的一部分。牛津大学Uehiro实用伦理中心研究员布莱恩·厄尔普(Brian Earp)说:“他们声称手术的好处超过了风险,但我们却不知道风险是指什么。”

另一个难题时关于包皮环切术的有效性。一种测量有效性的方法是看需要被治疗者的数量(NNT,the number needed to treat),这个数字的意思是:为了预防单例疾病,有多少人需要被这种方法治疗?对于理想的治疗而言,答案是一个人。但阴茎癌是很罕见的,并且包皮环切并不能提供完全的保护,因此相当于需要大约900个包皮环切术患者来预防单个病例。这是一个非常高的NNT数值。作为对比的是,为了预防一例心血管疾病,只需50人服用阿司匹林。

还有一点值得注意的是,其他的预防方法可以对阴茎癌产生更大的影响。例如,美国癌症协会(the American Cancer Society)建议避免吸烟。同样的逻辑适用于性传播疾病。研究表明,包皮环切术可以减少男性感染疱疹的几率。但是,几乎所有已知的性病发生率,都可以通过正确使用避孕套来避免或是大幅减少。“(包皮环切的)这些好处都可以通过其他方式获得,”来自德克萨斯州的泌尿科医生安德里妮·卡马克(Adrienne Carmack)说,她反对例行性的婴儿包皮环切术。

包皮环切术可以降低年轻男孩尿路感染的风险。不确定性导致的问题是,这些好处是否真的值得进行这项手术?

即使这场争论的背后前提,包皮环切术的有效性可以通过权衡风险和利益来确定——也是值得商榷的。用于致命疾病的药物,在副作用方面其实是有着很大的余地。例如,癌症患者愿意忍受化疗,因为这意味着他们可以活下去。但是当某个健康的年轻人不能自己衡量风险和利益时,风险系数就会改变。“你对风险的容忍会变得持续走低,因为你并没有相应的需求,也没有这种进行预防疾病措施的必要。”厄尔普说。

这些不确定性削弱了包皮环切术的有效性,但是并没有完全否认它。即使在这些批评被广泛认可之后,包皮环切术依然带来了一些好处,例如降低了年轻男孩尿路感染的风险。不确定性导致的问题是,这些好处是否真的值得进行这项手术?这是基于证据的研究方法所需要指明的。因为手术带来的价值并不能量化你的损失:包皮。如果你将包皮看作人生一次性的存在,那么环切术可能是值得的。但对于那些将这种行为视为移除了身体某个具有价值部位的人而言,情况就恰恰相反了。

除了医学数据之外,对于包皮环切术的医生们,或者至少男性医生的想法,也给人一种无法量化的感觉。因为当谈到关于包皮环切术的医疗意见时,医生们自己的包皮状态也很重要。2010年《男性健康杂志》的一项调查发现,将近70%的接受过包皮环切术的男性医生支持这一手术。而几乎相同的是,那一部分未切除包皮的医生则表示反对。2012年美国儿科协会工作组成员主要由男性组成,所有男性都接受了包皮环切术,且都来自于新生儿惯常接受该手术的美国。“在其他国家看来,美国非治疗性包皮环切术属于正常的文化偏见,这似乎是显而易见的存在。”一组欧洲医生如此回应美国儿科协会。

也有可能,大多数批评包皮环切的并没有接受该手术。“我们从不否认自己来自于非割礼文化的国家,”持反对观点的主要作者,在丹麦斯坦森血清研究所研究性健康的流行病学家莫尔滕·弗里施(Morten Frisch)说,“虽然我们声称美国人的这种观点属于文化偏见,但美国儿科协会与之对立的观点同样也是存在倾向性的,即使这种观点在某种意义上来说是正确的。”

如果你将包皮看作人生一次性的存在,那么环切术可能是值得的。但对于那些将这种行为视为移除了身体某个具有价值部位的人而言,情况就恰恰相反了。

这些文化分裂,使得这场争论几乎不可能通过医学文献来进行分类。争论被淹没于对比较片面研究和偏见的指责当中,而不是做出澄清。悉尼大学的分子生物学家布莱恩·莫里斯(Brian Morris)是一位直言不讳的割礼支持者,他最近发表了一篇长达23页的论文,对弗里施的研究进行了批评。“这位丹麦研究人员的工作是‘对男性割礼的意识形态反应’。”莫里斯说道。他要求同事谴责刊登他论文的杂志。作为回应,弗里施呼吁莫里斯引用自己的“割礼前宣言(pro-circumcision manifesto)”作为批评的原材料,并在YouTube上的视频中回复说,莫里斯指责“我们的种族主义、不诚实以及各种各样其他事情……就是为了让编辑拒绝我们的论文”。

新南威尔士大学的流行病学家巴塞尔·多诺万(Basil Donovan)和一位社区感染性疾病医生说:“双方对于他们想要引用的证据,都有着很高的选择性。”这场专业讨论变得如此激烈,以至于多诺万很少参与。“我远离了这场是非,”他说道,“我想有自己的生活,不想被人上门骚扰。”

§

这对于一个接受过包皮环切术,又想了解那个自己从来不了解的身体部位的男人来说,并没有什么帮助。此外,许多接受手术的人想了解除了健康利益之外的东西。他们想知道割除包皮是否会对性方面产生负面影响。

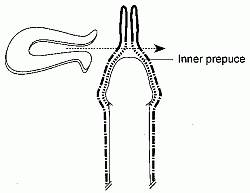

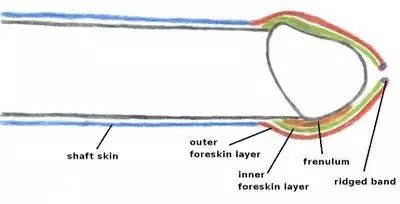

这一领域最引人注目的数据,来自一位名为约翰·泰勒(John Taylor)的病理学家,他在1996年首次发表了包皮细胞构成的文章。作为一个未接受包皮环切术的英国人,泰勒最初的动机是想要弄明白他那在加拿大出生的孩子,是否需要接受这一手术。这就是为什么他要研究22具未接受包皮环切尸体的原因。他想知道这些组织是否具有某种功能价值——泰勒进行了推理,如果包皮细胞的存在的确有着某些特定的目的,那么考虑包皮环切时就应该再三权衡。

迈斯纳小体(Meissner’s corpuscles)

特定功能细胞正是泰勒发现的。包皮完全长成时(约6.5厘米长),是一种包含大量迈斯纳小体(Meissner’s corpuscles)的黏膜,这是一种对触摸很敏感的细胞,它们也存在于我们的嘴唇和指尖之中。 “我们只能在需要执行特殊功能的区域找到这种组织,”泰勒说道。粘膜内表面由天然润滑剂保持着润湿,其末端有弹性纤维。“这是一种与性有关的组织。”

泰勒最值得注意的发现之一便是“脊状带”(ridged band),这是一种像手指一样灵敏的带状组织,长约10到15毫米。在勃起期间,它被翻转过来,并将高度敏感的细胞置于阴茎的基部。在后来的研究中,泰勒和一个同事发现这种带状组织比龟头还要敏感,而它们在包皮环切术后彻底暴露在外。“人体内唯一一个比龟头更敏感的地方就是脊状带,当然了,阴茎没有包皮依然可以工作,但是包皮是一种特异性组织,使阴茎保持湿润。没有了它,暴露的表面会变得更平滑、更干燥,对温度变化更敏感,更容易被衣服刺激。龟头表面的组织增厚(称为角质化)也会降低敏感度。”

割掉的包皮细胞是长不回来的。恢复包皮的手术就是向下拉扯皮肤,让皮肤延伸,但是这不能代替敏感细胞。在2010年离世的泰勒相信,包皮与龟头具有同样重要的性功能。“进行包皮环切手术的医生们,对于他们究竟割掉了什么一无所知。”他说道。

如果泰勒是正确的,接受包皮环切手术的男人应该有着相对不敏感的阴茎。测试该猜想的一种方法,就是在实验室环境下触摸很多阴茎,其中包括进行过包皮环切的,以及没有进行过的。至少有一个团体这样做了。2006年,一个美国科学家和反环切活动家团队使用硬尼龙线来测量包皮上(如果存在)的19个点,以及近160个男人龟头的敏感度。接受了包皮环切术的男性,最敏感的部位是切割后的疤痕;而对于那些未接受包皮手术的男人而言,最敏感的地方就是包皮。

许多男人也想知道包皮切割术是否会导致性问题。2011年,莫尔滕·弗里施公布了超过5500名男性和女性的性经历数据。其中很少有人报告有性方面的问题,但是那些报告了问题的人(如难以达到高潮或女性性交疼痛),大多是来自于切除了包皮的男性或他们的女性伴侣。

1950年左右,在韩国引入大规模包皮环切手术时,人们有了另一个来研究这个问题的机会,这主要是因为美军在二战后长期驻扎于那里。首尔国立大学的研究人员最近调查了接收手术的男性手术前后的性功能问题。大约140名在手术前后性生活活跃的男性中,近一半的男性手淫时快感降低了。这一组中的28个男性承认,性生活现在也不再像以前那么愉快,大多数人都认为造成这种差异的原因,是敏感度降低了。

尽管如此,这些数据还远远没有能够做出结论,其他研究人员也得出了相反的结论。包皮环切专家莫里斯回顾了36项研究,其中涉及约4万名男性,并没有发现他们的敏感性缺失、性高潮获取、勃起功能或任何其他的性功能,与包皮环切术有关。因此,这场争论还将继续下去,给最需要知道答案的人们仅仅提供了极少的透明度:父母想知道,他们是否应该对新生儿实施包皮环切术。

§

所有的一切——好处、危害、偏见、愤怒——都可以由临床包皮环切的随机实验证明。这些实验是判断治疗有效性的最可靠方法,并且可以消除人们做决定时的焦虑。然而,包皮环切术从未有过愿意接受测试的对象,这种状况目前也很难会有改变。美国的父母可能会很高兴有这样的研究,以告知他们正确的想法,但很少有人希望他们的婴儿参与其中。

事实上,关于实验的论点不是完全准确的:目前已经有关于包皮环切的随机对照试验——确切地说,是三项实验,只是它们并没有发生在美国。这些研究于2002年至2006年期间,在乌干达,肯尼亚和南非进行。它们的主要目的,是确定包皮环切术是否可以减少性行为中艾滋病毒从女性传播到男性的风险。每项实验都有着很大的规模,涉及大约3000个受试者,并持续了大约两年。成年志愿者被随机分配接受或不接受包皮环切术,而最终,接受了包皮环切术的男性患上艾滋病的病例减少了。后续分析证实,保护性的益处持续存在。

这是一则关于最严重的艾滋病流行地区的大新闻。例如在南非,约有600万人感染了艾滋病毒。研究表明,包皮环切术可以帮助该地区男性在与异性性行为中,减少60%感染艾滋病毒风险的概率。基于此,2007年的一项分析估计,如果生活在撒哈拉以南非洲的每个人在5岁前接受包皮环切术,该地区的国家可以在2020年内将艾滋病毒感染率从12%降至6%。

一旦潜在的好处变得显而易见,投资者的尝试将几乎成为一件雄心勃勃的事情。2007年,美国国际开发署(the United States Agency for International Development,USAID)和比尔和梅林达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)与其他捐助组织一起,发起了一项总额达15亿美元的运动,以便对该地区80%的男孩和成年男性实施包皮环切术。

2014年7月的一个下午,我看到了这场特别运动的最后阶段,那是在坦桑尼亚南部高地的伊林加(Iringa)所举行的活动。一辆装有DJ和爆破声系统高音喇叭的皮卡,停在一个污秽不堪的十字路口。一个“活动承办方”的年轻女人正通过麦克风大声喊话。她穿着一件黑色T恤,上面写有“tohara”,这是斯瓦希里语(Swahili)里割礼的意思。一群人聚集在她的周围,她要求受过割礼的旁观者对此手术的重要性给予证明。很多光着脚的孩子们坐在围栏上听音乐,当活动承办方休息时,他们开始载歌载舞起来。

这是一项创造需求的活动——试图让那些落后地区的人们对包皮环切产生兴趣。伊林加人有很好的理由会对此产生兴趣:毕竟16%的当地人口携带有艾滋病毒,部分原因是因为卡车司机会在此过夜,因此在卡车停靠站附近的卖淫现象很常见。负责该项活动的Jhpiego,是一家隶属于约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的非营利健康组织。他们在该地区的卫生机构内设置了实施包皮环切术的诊所,在广播上做广告,以及在交通繁忙的交叉路口架设巨型广告牌。

在那些围观包皮手术科普的人群中,我遇到了瓦勒特·米苏雅(Violet Msuya),一名21岁的学生。“我想让我的男人更干净些,”她通过翻译向我诉说,“如果那个男人很干净,它会帮助我避免宫颈癌和艾滋病毒。”米苏雅告诉我,她从未和没接受包皮环切术的男人做过爱。

那天晚些时候,在伊林加的一家大型医院,我跟加布里埃尔(Gabriel)进行了交谈,他是一个20岁即将要接受包皮环切术的男孩。“包皮环切术将减少我60%感染艾滋病毒的几率。”他告诉我,并继续补充说,切除掉包皮他会更加容易保持清洁,并且他从媒体那里听说,包皮环切后可以降低患癌症的风险。

用于包皮环切的PrePex

这是他第二次来到这家医院。当加布里埃尔第一次前来时差点吓尿了,但又鼓起了勇气再度光顾。他发现了一种被称为PrePex的装置,一种圆形钳,适用于进行阴茎手术。他坐在一张手术台上,诊所的医生丹尼斯·菲舍尔(Dennis Fischer)用一个被棕色毛毡包皮覆盖的木制假阳具,向他展示了包皮环切术对于健康的好处。当我离开时,加布里埃尔仍然坐在那张桌子上,他那瘦瘦的牛仔裤腿悬在身边,等待着PrePex手术。几天后,他会回去让他们把钳子取下来,并将死肉切除。

在这场运动之前,坦桑尼亚拥有100多个民族,他们对于割礼有着不同的接受程度。一些族群,如马赛族(Maasai,东非民族),有着割礼的传统。该国的穆斯林也是如此。其他人,包括基督教徒们却很少这样做。改变这一现状,需要数百万美元的基础设施和资金投入,而且和各种各样的信念相冲突。男人担心割礼会使他们变得失去性能力,或自动将他们变成伊斯兰教徒。父母则担心他们的儿子阴茎不会生长。有传闻说,废弃的包皮会在美国的肉市场上贩卖,或是被送往欧洲制成化妆品。甚至国家政府也反对这一活动。来自达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)的外科医生斯福尼·拉菲尔·克舒马(Sifuni Raphael Koshuma)说,他花了两年时间来说服政府官员,并领导了关于PrePex的研究。

从那以后,像Jhpiego这样的组织已经如此成功,以至于包皮环切手术如今成为了主流。即使是已婚夫妇也认可它。访问了伊林加后,我开车来到了乌索卡米(Usokami)的一个农村诊所,那里只有泥砌的房子,没有电和自来水,自行车比汽车更为常见。在这间诊所,我遇到了42岁的梅莎卡·米斯加瓦(Meshak Msigwa),他告诉我说他的妻子鼓励他接受包皮环切术。他躲在医院的一扇蓝色窗帘后面跟我说话,当医生将他的包皮剪下来时,他的话语被金属切割的咔哒声打断了。我问他接受手术是否意味着他或他的妻子(两人都有呈阴性的艾滋病毒)存在偷情。他告诉我这不会发生。“我曾在教会里起誓,我会忠实于我的妻子。”他说道。

在坦桑尼亚和非洲其他国家,如同在美国一样,包皮的存在正在成为过去时

在伊林加,对10岁以上的男性进行包皮环切术的目标几乎完成了。Jhpiego现在正在执行另一项被管理员称为“擦屁股”的程序,针对那些包皮环切手术总数仍旧很低的诊所。该组织还倡导常规的婴儿早期包皮环切术。在坦桑尼亚和非洲其他国家,如同在美国一样,包皮的存在正在成为过去时。

在非洲和美国的情况之间,还有另一种相似之处:在这两种情况下,包皮环切术的科学依据都不如倡导者所确信的那么肯定。60%的风险减少与完全保护其实是相差很远的事。巴黎巴斯德研究所(Pasteur Institute in Paris)的流行病学家迈克尔·加尔内里(Michel Garenne)指出,许多具有类似疗效的干预行为——比如早期版本的霍乱疫苗,各种避孕的方式——都没有被建议作为广泛的公共卫生措施,因为它们的好处并不会在一个具有反复感染可能的人群中体现。艾滋病毒也是如此:一个不戴避孕套而反复进行性行为的人,承担着感染病毒的高风险,不论他的包皮是怎样的。“如果随机对照试验能够显示出高达99%的疗效,那就是另一回事了,”加尔内里说道,“但显然它们并没有。”

给志愿接受手术的人所提供的信息也存在问题。我遇到了许多新近接受手术的男人,他们重复了加布里埃尔听说过的话:割礼降低了60%感染艾滋病毒的风险。然而,这个数字是流行病学家称之为相对风险降低的数字。它告诉我们,在临床试验中,接受包皮环切手术的男性中新近感染上艾滋病毒的人数,比未接受包皮环切手术的人群少60%。它并没有说明感染艾滋病毒的风险有所降低。这种风险在很大程度上取决于性行为本身。最重要的是,如果男人频繁与被感染的女性做爱,他们很可能会感染上艾滋病毒,无论他们是否接受过手术。但也许这并不会被所有志愿者接受,即包皮环切术并不会减少艾滋病毒携带者感染他们女性伴侣的几率。

当然了,活动的组织者知道这一切。这也是为什么每个接受包皮环切术的男人,也同时在艾滋病预防讲座中被反复教育以下注意事项:禁欲,对伴侣忠诚,以及使用避孕套。活动管理员们还谈到了“避孕套疲劳”。他们知道男人有时会放弃使用避孕套,而包皮环切术会降低他们这么做所带来的风险。约翰·霍普金斯大学的罗纳德·格雷(Ronald Gray)领导了在乌干达的医疗实验,他认为这是一个很简单的一次性程序。因为只要有点儿好处,都是有利于生活的。因此它们是值得的,格雷如此认为。

然而,没有人知道何种水平的保护,将超出临床试验的范围。志愿者们每几个月需要被咨询并进行艾滋病毒测试,而且在每次到访诊所后都会获得经济补偿。包皮手术对女性艾滋病毒感染率的影响特别难以预测,这可能会对接受手术的男性带来虚假的保护感。“我的印象是,这场运动有可能产生积极的影响,也有可能产生负面影响,”加尔内里说,“我们会在20年内知道结果。”

正如在坦桑尼亚和其他几个地方所发生的,已经成为例行惯例的早期婴儿包皮环切术,也是有争议的。美国国际开发署高级官员伊马内尔·纽马里(Emmanuel Njeuhmeli)认为:“成年人的证据也同样适用于婴儿。”但到目前为止,我们只有成人包皮手术的数据。在没有更好证据的情况下,政府是否应该向那些年龄太小,并且不同意这一程序的公民推荐这种外科手术?“从医学伦理方面而言,这是非常值得商榷的,”加尔内里说道。

这种担心不太可能产生很大的影响,因为在非洲对于包皮手术的想法现在已经解决了。这项程序是自愿自发的,但想要选择退出却越来越难。广播里的广告会说服男人,包皮环切后的阴茎更干净、更性感。食物券有时也被用作鼓励进行包皮手术的奖励。“这逐渐成为了一种社会胁迫性质的活动,”牛津大学的布莱恩·厄尔普说道,“这并非是自愿的。”纽马里不太确信这将是一个问题。如果包皮手术可以帮助人们预防艾滋病毒,人们怎么会不唾弃包皮呢?“如果包皮手术达到80%的覆盖率,那么剩下的20%的男人肯定将被视为耻辱,”他说。“这是一种劣迹还是一个好的证明?老实说我并不知道。”

§

如果我是一位饱受艾滋病毒肆虐国家的新生儿的母亲,我至少会郑重考虑让我的幼儿接受包皮环切手术。它的确有不确定性,但如果包皮手术可以降低感染流行病的概率,那么我就能明白为什么父母会查看一些证据,并最终选择这一程序。而美国的情况就不那么清楚了。这里的艾滋病毒感染率要低得多,传播途径通常也不是异性性行为。那么这里的父母又应该如何选择呢?

阅读了一些文献后,我对于那些用以证明包皮手术健康性的证据表示怀疑。想象一下,男性婴儿的包皮手术从未成为美国医学实践的一部分,但在西班牙、塞内加尔或是日本这是常见的。根据我们所知的,包皮环切术带来的健康益处,美国医生会建议这一程序吗?如果没有他们的同意,这些证据能否说服美国父母,永久性地去除他们孩子身体的一部分吗?

回忆一下证据告诉我们的一切吧。通过更温和的干预(在尿道感染和性传播疾病的情况下,抗生素和避孕套)可以获得益处,降低风险的同时也对其他预防措施(如阴茎癌)有帮助,或者这种担心很少有充分理由(艾滋病在美国的情况)。还记得吗?欧洲国家的包皮环切手术是罕见的,也并没有更高的患病率,特别是对于那些被认为在包皮手术后可以得到预防的病症:性病、阴茎癌、宫颈癌、艾滋病。很难想象在这样的证据基础上,我们需要引入包皮环切术。对此的研究也同样难以预期手术完成后会带来怎样的好处。

今天,我们在美国实行包皮手术的主要原因并不是出于健康的考虑,而是因为我们已经对此习以为常。毕竟,如果包皮环切术不能最终被防止,也不能通过其他方式预防那些危及生命的病症,在没有儿童同意的情况下,割掉他身体的某个部位是合理的吗?我们习惯于对婴儿进行手术,就像他的父亲曾经做过的那样,这样看起来似乎就可以接受了。我听说很多人把这个当做他们的借口,但这并不是一个好理由。

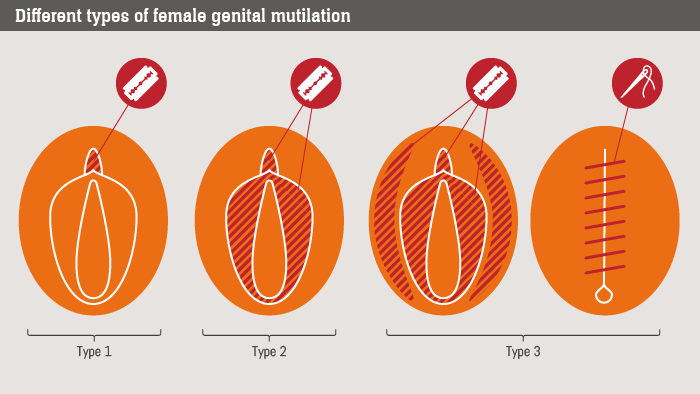

不同类型的女性割礼

令人不安的是,当我们贬斥实行女性生殖器割礼(FGM,female genital mutilation)的那些文化习俗时,我们仅仅是认为对婴儿实施包皮环切术“有可能”会侵犯他们的人权。正确的思想应当是这样:没有人应该被这种侵犯性的行为所裹挟行。但是去除阴唇,在解剖学上其实是和去除包皮相类似的。某些形式的女性外阴割除,如割除或刮伤女性生殖器,被明确地视为侵犯人权,但其实它们甚至比美国医院的包皮环切手术更加温和。

想到男性包皮手术作为一个不必要的,以及不可逆转的手术强加于婴儿身上,我不得不希望关于包皮的烦恼历史能够告一段落。包皮将知道它的存在比它的缺席更有利。我理解为什么有些人要求立即结束包皮环切术。我明白为什么一个男人会在一个寒冷的日子站在街角上,穿着染成红色的裤子,对没有经过他同意而对其所做的事情感到愤怒,并试图阻止其他人遭受同样的命运。

反对男性环切手术的示威者

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe