和王超待了两天,至少听他说了小20次罗布泊。比如,做这辆车是因为那次骑挎子去罗布泊太费劲,10天走了400公里,

好多时候只能推车走,所以想搞辆轻一点的车。

又比如,过一段等车量产了,再走趟罗布泊。

罗布泊会让我想起两个人,一个是小时候就知道的科学家彭加木,另一个是亚洲腹地旅行记的作者,伟大的前辈斯文·赫定先生。

我和王超说,干脆我骑一辆从宝鸡回北京算了,1200多公里。为这我带了头盔,骑行服、裤,防风面罩、手套等全套装备,可惜王超不同意。我一说这事他要么不接茬,要么就说罗布泊。

宝鸡他厂子里就这么几辆样车,我猜他舍不得。

当然还有一个理由,车还没上牌,我也没驾照。

其实我有个私下的小算盘,借出差看两京地带,从长安到洛阳,考察这一区域的地理环境。从西周到北宋,这片一直是中国的核心区,还是很牛逼的。去年看完《中古中国门阀大族的消亡》,我就有这个念头,看看凤翔、潼关、函谷关,沿泾渭平原一路向东。我当时想骑车,沿着310国道,看潼关的时候拐个弯。这段路开车不划算,车速太快会错过太多。哪里是关口,哪里是古战场。开车唰一下过去了,看不清晰。

去年我算过,一路骑自行车,4、5天,够了。现在有这么一辆柴油脚踏混合动力车,快慢随意,多爽。

这车真方便。我从没骑过摩托车,这车却一上手就会。

拧钥匙,按下左手把一个蓝色小按钮把灯打开,右手把用拇指按点火器,同时转把加油,发动机开始突突突。我在老江陵做了十几年的摩托车,这车厉害,不用像摩托车一样换挡,王超的合伙人老李说。

他好几年不骑摩托,骑着这车突然有骑车回重庆的冲动。

主油箱4升油,

挂俩备用邮箱8升,总共12升油。

老王算计差不多可以一路从宝鸡干到郑州,油耗光了,大不了当自行车蹬着走。

可我这趟只能在宝鸡城里开着转悠,冒着小雨,就当测试车在特殊气候下的使用情况了。作为公路车自行车爱好者,

我原本担心这车长期骑,姿势会不会很累,实际骑发现没问题。路过铁轨的时候,我特意没减速试了试。车体很稳,通过性比预想的要好。

好吧,其实这车骑起来最大的吸引力可能还是颜值。王超骑的是他的宝贝哈雷,

我骑的是他攒的白色款“绝地”,基本上走到哪儿都是大家围着我的车看。

王超说量产的车会比我现在骑的轻10公斤。

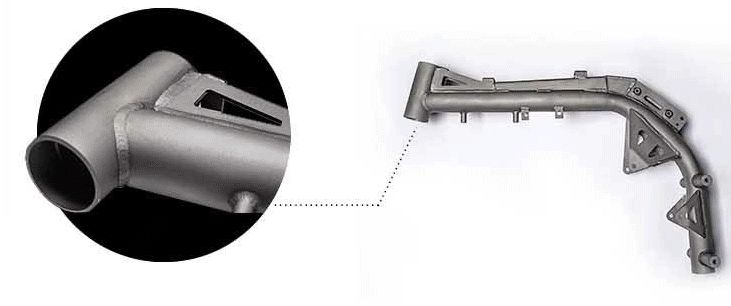

他追求的是让女孩子也能骑,还搬得动。所以他选择用钛合金来造车的主结构件,重量比不锈钢轻不少,虽然成本会上来。

在他的作坊我看过一个钛合金的结构件,确实轻。

用老李的话说,

用不锈钢做这车,5、6千也下来了,但会非常沉。

造车这事儿还是和罗布泊有关。王超的哥们老何骑着挎子在外面晃了2月,让王超骑着挎子到兰州接他。见面老何抱着他哭了,说是生活太迷茫。俩人回到宝鸡喝酒,喝到躺马路上晃,跟20出头的小伙子一样。

借着酒疯王超答应老何陪他去罗布泊,骑挎子去。

茫茫沙漠中的星空自然好看,但一天40公里的速度,推着挎子走的痛感憋屈。20出头的时候,王超在外面跑了几年,去郑州、延吉打工。后来还是老爸安排,到宝鸡机动检修厂修火车头。这里是中国最早的内燃机修理厂,王超说。

那时候老王白天琢磨火车头,晚上琢磨摩托车,上网找材料,学习。

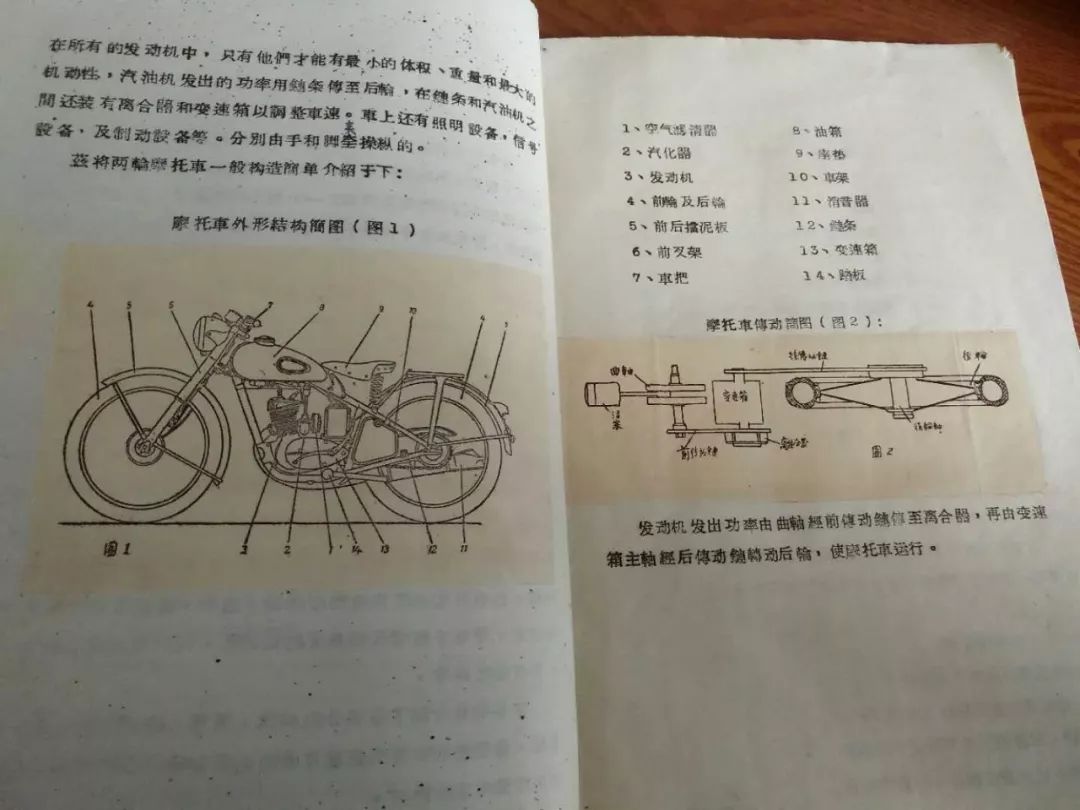

在挎子联盟论坛他发的第一条帖子是在2007年秋天,主题是挎子的车斗和车的前束该怎么调,倾斜度应该是多少毫米。他还发过帖子跪求《长江750发动机维修专用书籍》,后来一个挎友找到送给了他。

资料看熟了,

老王说他看到图上的结构,就能想明白它的功能是什么。

他还说,只要是中国的摩托车,比如挎子长江750,我看一眼就能知道它是那个年代的车。

王超的第一辆挎子是从山里收上来的。第一次改装并不满意。用他的话说把一辆尸体变漂亮。有天他开挎子上街被人拦住,然后拦车的把车买走了。后来又有朋友说西安有批挎子破烂,于是王超把全部家当投进去了。

对王超来说,把挎子停路边,抽根烟看着车是件挺爽的事。

我做的东西不是产品,它是我的作品。王超说,我的挎子比别人卖的贵,交货时间长但是还是有人愿意等。

因为我照着书本调,严格遵守数据。不像修摩托的,差不多就行。他还说,改装不是随便加个管子,是成系统的事情。我觉得他算个匠人。

有阵子王超也迷茫。

干了快10年改装挎子,从小白变成挎子联盟论坛里的挎子改装大拿,ID独自漂流,晒几张改装图能有几百个回复。

当他一年改装几百个挎子的时候,发现自己没快感了。“爱好变成了营生。”感觉自己被圈住了。于是他开始出去到处跑。跑回来看材料,网友给他寄过几本国外资料,苏联的,德国的。有次他看法国的Terrot1924混合动力车带感,以此为基础弄了辆复古混合动力车。做铜把手,把车灯做出瓦斯灯的感觉。每个轮胎条幅用了120线,密的像银盘子。王超说他觉得上个世纪20-40年代的设计是最美的,后面的设计差太多。那些流线型的线条,比如T5面包车。太美了。

我觉得,想要在摩托车设计领域搞创新,超过欧美,太难。底子不好,用老王讲话,人家在40年代的设计,我们一直沿用到2000年。海外的挎子爱好者喜欢中国的长江750,主要也是因为这车像活化石,让人想起二战。

老王给我看了他的设计图,还有以前收集的书。

就是这样一个故事,修火车头的小伙子,赶上互联网论坛时代,把改装挎子的爱好做成面向全国的生意,挣到了可以折腾的钱,然后不满足花两年做了一辆复古混合动力车1924,再换个思路花一年做一个硬汉风的车。

和他一起搭伙的老李是摩托车供应链的老江湖,喜欢在网上张罗一嗓子忽悠10几号人开车去新疆。属于那种给大家分烤羊肉串,最后落自己手里就剩2串的组织者。他最爱唠叨的是江陵厂有100多年的历史和国企搞创新好难。

另一位老张喜欢骑崔克山地车刷海南岛、刷青海湖,跑国外最爱参观的景点是菜市场。我看着老张,感觉他长得很像陕西版《百年孤独》-《白鹿原》里的人物。他和我说了不到10句话的时候就说,我们这里是西府,西安是东府,西府的人保守,吃的也不一样。

在宝鸡,王超身边有一群兴趣圈子,自称被音乐搞的。一边做工程,一边开个叫理想国书店,恨不得一年搞300多场活动的。王超自己也搞了个老工厂改造,作文创,叫理想共和文化艺术创意园。厂子改造第一件事儿是种树,皂角树,梧桐树。每天早上他开着车看转一圈看树活没活。他想以后住这儿,朋友来就一块玩。

巧的很,我也有一票朋友在干类似的事情。看来这种活法还有点市场。

和朋友在理想国书店喝茶的时候,王超说,我估计就是前几年太闲了,觉得烦就做这个车了。

其实我不是想造车,我想提供一种生活方式,比如周末开车去个城市,把这车放下来骑一圈,逛一逛。

我挺期待老王再做出点新东西来。

最后送我走的时候,老王说,我其实还有个想法,一直没碰,再熬熬。

∨

∨点击图片直接购买

∨

∨