想围观贺嘉老师的朋友圈吗?

扫描二维码添加私人微信

,添加时备注一个理由才会通过哦~

01

最近美国曝出了最大规模的招生贿赂案,也是闹得沸沸扬扬。

中国某制药公司的董事长,

花了

650万美元

,

把女儿包装成了帆船运动员送进了斯坦福大学。

650万美元,

折合人民币四千多万。

讽刺的是,

这位花了四千多万买学位的“学霸”,

在励志视频中笑着鼓励网友:

“只要坚持努力就能成功。”

“我的理想是学成后回国报考公务员,

改变不公平的现状。

”

越来越多的富人们在用金钱“美化”孩子的人生,不让孩子输在起跑线上。

香港有部真人秀《没有起跑线》,

在网上引发了热议。

这些望子成龙的家长们,

再次刷新了我对于教育竞争的认知。

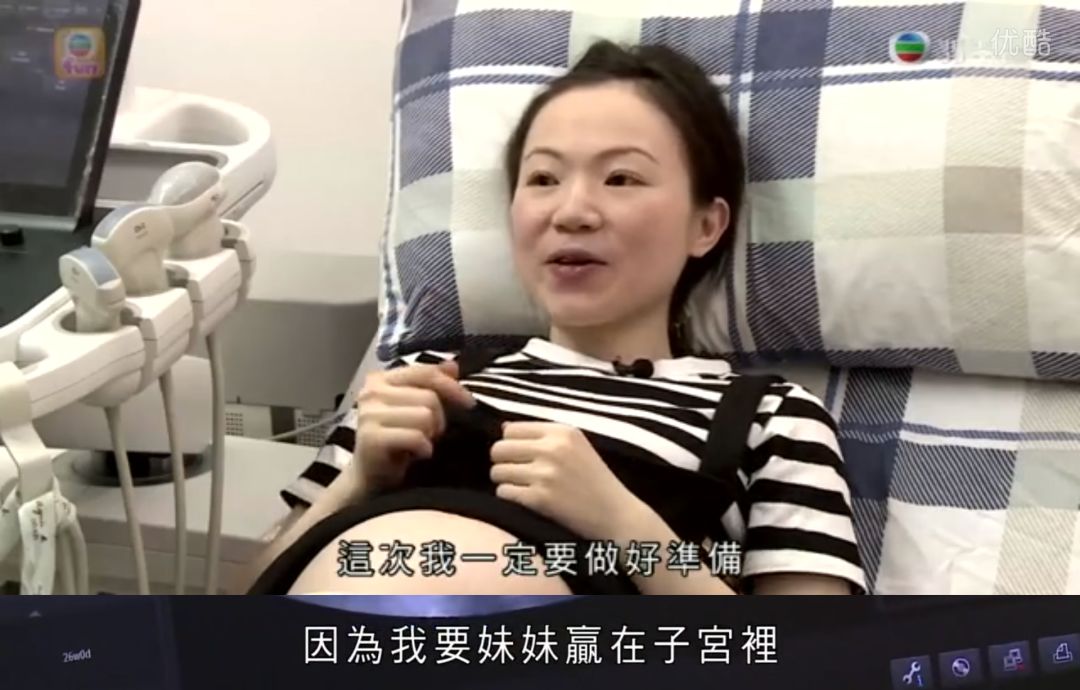

一个怀了二胎的妈妈,

在医院做检查的时候,十分懊悔地说:

当初就是没有刻意培养大儿子,早早送去高收费的学习班,都是让他自由成长,

结果没能适应竞争的社会环境,输在了起跑线上。

“现在像个番薯呆瓜,

面试的时候都比不过别人。”

可是两岁的孩子,能比些什么呢……

后悔不已的妈妈,

在怀二胎时决定要做好充分的准备,

“让妹妹赢在子宫里”

。

什么又是赢在子宫里呢?

在香港,一些入学名额紧张的高级幼儿园,

招生时是按月份先后排序的。

所以要想增加宝宝入学的概率,

父母要算好时间怀孕,

争取在一月生下宝宝……

02

每个妈妈都期望自己的孩子不要输在起跑线上。

可是,本来属于孩子的竞争,

好像演变成了父母资源的大比拼。

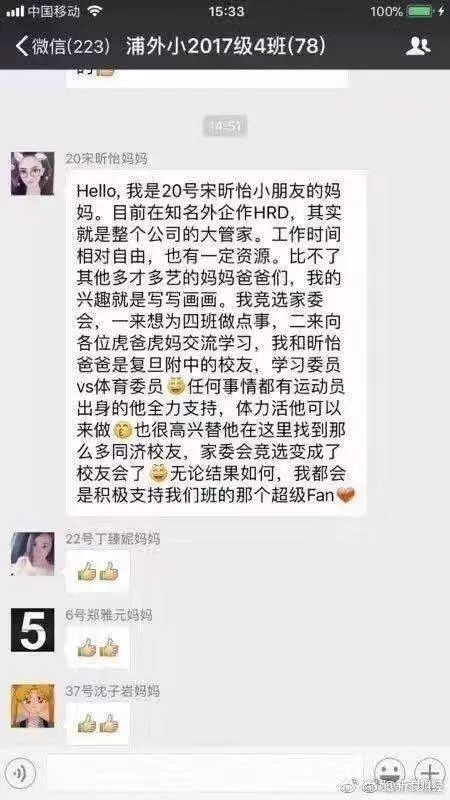

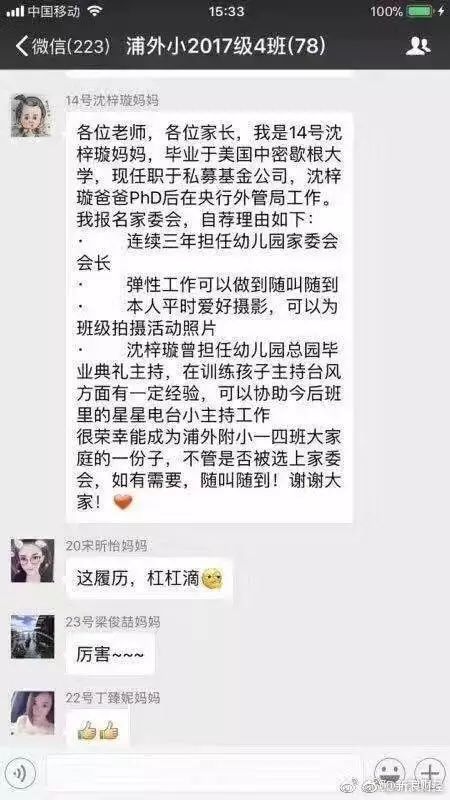

在上海一所小学的家长群中,

家委会的竞选,就赤裸裸地成为了家长学历、工作PK的舞台。

言语之间,强调着父母对于学校建设、班级集体的作用,使出浑身解数来为孩子争光。

家长们不仅自己要攀比,

还要干扰小孩子对于交友的选择。

在《没有起跑线》中,

家长们说出了兴趣班的鄙视链:

“

钢琴、小提琴太普通了,

别和他们做朋友。

竖琴、高尔夫球、骑马才比较高级……”

03

从买学区房,到六个月就上早教班。

家长们追逐起跑线的竞争心态,

不知不觉已经变了味。

所谓的竞争成了攀比,

孩子的发展单纯变成了父母主观意愿的堆砌。

面对孩子交友选择时产生的优越感,

害怕身份得不到认同的焦虑感,

背后其实有着父母源自内心的自卑。

越是自卑,越要靠小孩子的才能来标榜自己;

越是自卑,越爱用通俗的标志来增强身份认同感。

作家郭敬明生长在四川自贡的一个小县城里。

考入上海大学后,

他发现,班上95%的都是上海的本地人。

尤其是自己就读的编导专业,

都是家里条件非常优越的艺术生。

他们的物质生活,

夸张到一个星期就换一次手机。

而条件普通的郭敬明,

永远用着最老土的手机,

永远不能去逛街挑选衣服,

永远只能吃食堂。

这种自卑的心理,直到他成名,也从未远离他。

在他的《小时代》里,遍布着LV、GUCCI、PRADA那些不曾属于他又渴望得到的标志。

因为自卑,所以在意;

因为自卑,所以会产生焦虑;

因为自卑,所以把世俗的观念迫切地堆积在了小孩子的身上。

没有能够区别自己和其他人等级的工具,就努力造出一个来。

大家都在学钢琴,那我们就去学马术,并且要嘲笑那些学钢琴的平庸的下等人……

04

这种教育方式,真的值得提倡吗?

首先,不可否认的是,金钱的确可以帮助孩子获得小圈层内更精英的教育。

通过金钱门槛的筛选,孩子们遇到的多是家庭背景相似的人,便于结识社会资源,减少试错成本。

可是,大人那些世俗又势利的言语,

无疑中会影响到孩子们的价值观。

《三联生活周刊》曾经说过一个故事。

郑女士带着5岁的女儿在商场玩耍时,一个差不多大的女孩上来聊天,自我介绍说“我叫Lucy”,郑女士的女儿回应说“我叫Eva”。

于是两个小朋友就开心地一起玩耍去了。

后来有个男孩子想加入,

但是因为没有英文名,

两个小女孩面面相觑,心领神会地跑开了。

郑女士内心感到有点窃喜。

毕竟,给自己女儿报的英语补习班,

一学期学费就要2.5万。

“这是和Lucy交朋友的代价。”

小孩子学会了大人世界的规则,

却没学会这个年纪本该有的最基本的礼貌,失去了纯真的心。

05

学前班和幼儿园是儿童教育的关键时期。

比起对于外在的攀比,

比起对所谓“门当户对”的追逐,

父母的言传身教对于孩子价值观的塑造更为重要。

前几年北京一位高考状元面对镜头说:

知道自己能够享受到优质的资源,也能理解其他人的疾苦和不易,这才是接受教育的意义。

而不是恃财行凶,用傲慢裹狭着自卑,

让孩子在年幼时就以金钱、阶层来评判他人,

用不光彩的手段抢占他人学习名额时还恬不知耻称是靠自己努力换来的。

06

我想,大家都明白,不是每个家庭都能负担的起孩子马术、竖琴的兴趣班课程。