文 | 缓缓君

首发 | 缓缓说

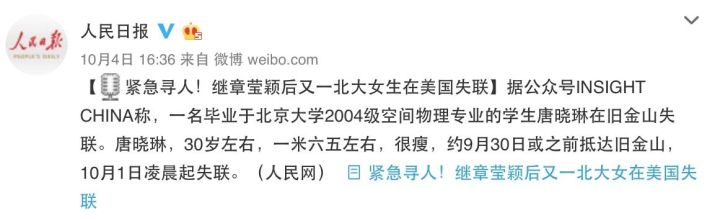

继章莹颖之后,又一名北大女生在美国失联。

据人民网10月4日报道,一名毕业于北京大学2004级空间物理专业的女生在旧金山失联。

失联女生名叫唐晓琳,身高一米六五左右,很瘦,失联前一边攻读博士,一边在美国犹他大学做导师助理研究员。

据报道,唐晓琳或于9月30日抵达旧金山,10月1号凌晨之后与朋友和家人失联,截止到报道发布时就已失联超过72小时。

看到这则消息很容易让人联想到3个月前失联的章莹颖——至今都是活不见人,死不见尸。

然而这次情况有点不一样。

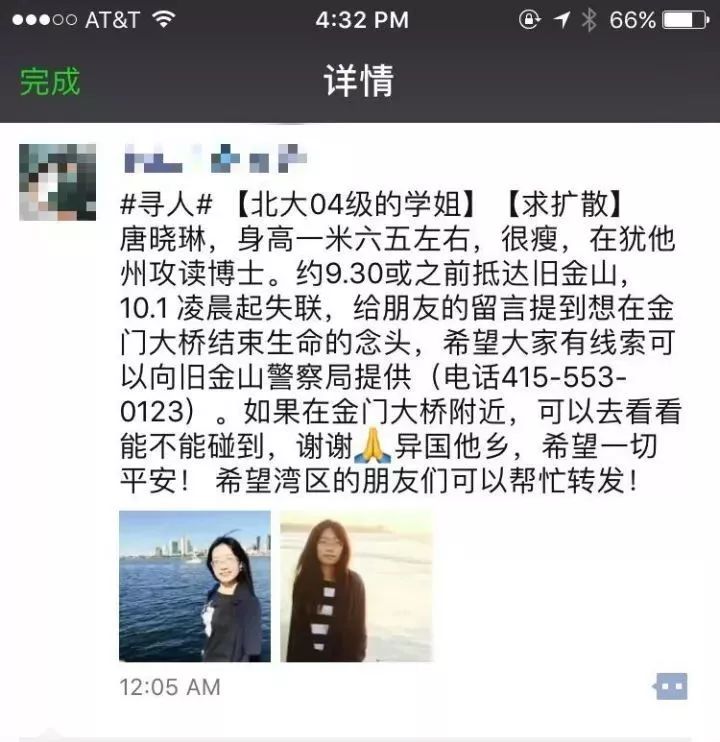

根据唐晓琳朋友的说法,唐晓琳曾经在留言中提到想在金门大桥结束生命的念头,所以唐晓琳的失联有可能是一起自杀事件。

01

唐晓琳的信息里有一点引起了我的注意。

她本科是2004级的,那么可以推断出两个结论:

1.她大概是85、86年前后出生,也就是说目前在31岁上下。

2.她从北大毕业的时间应该是2008年,而她至今还在读博,也就是说她从研究生到博士已经读了9年了。

小学6年+初中3+高中3年+本科4年+硕士2年+博士7年=25年。

唐晓琳30+年的人生中有25年在读书,这样的经历真不是一般人可以接受的,甚至是让人痛苦的。

看到身边的朋宇都成家立业,而自己30出头了却还没毕业,如果实验和论文遇到问题毕业遥遥无期,那真的是极其痛苦的一件事。

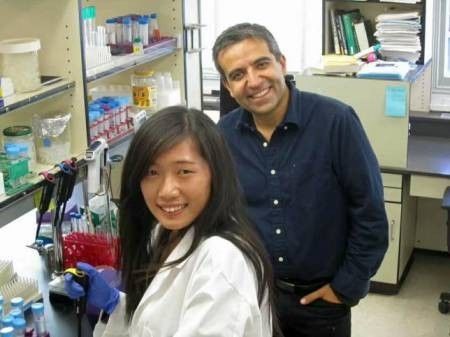

再来看一下寻人启事里公开的照片。

有网友认出了这是唐晓琳和她导师的合照,而从她手中拿的移液枪和背后大量的试管则让人怀疑她从物理专业转到了生物方向。

我又去查了下她的论文,发现她最新的一篇论文是关于RNA聚合酶的,时间是2016年的2月。

这意味着什么?

1.她从物理转向了生物。

2.她已经有一年半多的时间没成果了。

知乎网友

@Brianna Gao

是一名生物信息分析师,她的回答比较具有参考价值:

唐晓琳在犹他大学的生物物理专业读phd(研究型博士),做的方向还是难度相当高的病毒RNA。

生物物理是个很有意思的系,虽然有物理这个名头,但很大一部分做的是纯生物实验,所以这个女孩的phd生活应该和普通生物phd差不多。那么这个女孩很可能第七年了毕业还很困难,或者导师不放,毕了业也很难找到教职和业界工作……

请参考知乎上关于生物phd的其他回答……

在毕业压力和未来做“千老”的痛苦之中患上了抑郁,对生活失去了希望,选择在三番美丽的秋天,在站在湛蓝天空与海洋中的红色金门大桥上像小美人鱼般化为泡沫。

@Brianna Gao

的留言里提到了“千老”这个梗,为此我还专门去查了下。

从这个梗里也可以看出,读博

(博后)

这条路并不像外界想象的那么风光。

读博有时候就像是赌博。

你不仅要努力,还要有运气,因为绝大多数情况是你花了时间却什么都没有。

这其中生物专业又是比较特殊的。

相比于物理学和化学,生物学是一门很年轻的学科,人类对生物学的了解其实还非常浅薄。

我曾在一篇关于转基因食品的文章中引用过哈佛生物信息系的博士后、Broad研究所的研究员罗成伟举的一个例子。

有一家全球顶级的生物材料纳米研究所搬新家,换了一栋楼,之前做出来的实验结果,就再也做不出来了。整个团队花了两三个月的时间找原因,发现原来是做实验用的炉子挪动了,烘烤的位置变了。于是,那帮顶级的博士生,又花了好几个星期的时间去挪炉子,看看在哪个位置,才能做出结果来。

为什么炉子换了个位置实验结果就做不出来了?

不清楚,生物学实在太复杂了。

我自己身边也有学生物的朋友。

一位读博期间在SCI

(美国《科学引文索引》)

上发表过7篇论文

(第一作者)

的浙大女博士曾和我说,做生物研究运气很重要,能不能出成果很多时候取决于导师给你的研究方向对不对。

因为在做实验之前,没人知道哪个方向是对的,所以导师有时候会给自己实验室里的几个博士安排不同的研究方向。

如果你被安排到的研究方向错了,那你再努力也只能证明自己走的是一条死胡同。

而有些人运气好,被安排到了那个对的方向,那你就能出成果,出论文。

我朋友的运气还算不错,有了一点论文和成果,所以她毕业后去了某大牛院士的实验室。

而那些和她一样努力却运气不佳的同门则没那么幸运了,有些至今还未毕业。

要知道,我那位朋友每天7点起床洗漱吃早饭然后去实验室,晚上10-11点从实验室回宿舍,而他们实验室的几个人情况都差不多,可以说是过着苦行僧般的生活了。

同样是付出巨大的努力,最后的境遇却是天差地别,而造成这一切的主要原因居然是运气。

这或许有点颠覆你的三观,但现实有时候就是这么残酷。

02

人的命运中藏着巨大的不确定性,这是我有了一定社会经验后的感悟。

我曾写过一篇文章《走出人生低谷,需要走几步》,那篇文章记录了我的经历。

其实我刚毕业的时候月收入只有2000,之后又有好几年都处于低谷。

而今天的我,收入早已是过去的N倍,前景也还算不错。

但你说我发生了天翻地覆的变化吗?

我觉得没有。

我还算那个我,改变的是我所处的平台。

读高中的时候这个平台是学校,而今天这个平台是微信公众号。

当我在这两个平台的时候,我积极向上奋发努力

(我现在的努力程度和高三时差不多)

。

但我回忆低谷时的那段日子,我并不是不想努力,而是不知道如何去努力。

因为我没有适合自己的平台,直到我无意间走上了自媒体这条路,而这也不过是一个偶然的结果。

我在早期的文章里写过,因为穷,所以我一直想着要做点什么副业。

当时我有两条路,一个是考注册电气工程师,另一个是尝试着写公众号。

我在2013年通过了注册电气工程师的两门基础科目考试,于是2014年我又去报了剩下的专业科目和案例分析,专业科目同样是高分通过,但案例分析差了4分没过,所以没拿到证

(注册电气工程师的通过率很低)

。

到了2015年的时候,我决定暂缓考证,开始写公众号。

这个决定改变了我的人生轨迹,但这纯属一拍脑袋作出的决定,而不是什么高瞻远瞩。

之后又发生了一系列的偶然事件,让我这个号持续做到今天。

比如我写的第二篇文章就被登上了各个大号的头条,而那篇文章只是真实地记录了我和蘑菇小姐谈恋爱的经历。如果不是遇到了蘑菇小姐,如果不是因为她同意我把它写下来,这一切都不会开始。

比如我写公众号的第二个月,时代华语图书就和我签了书稿,如果不是因为签了书稿,我可能早就坚持不下去了,因为我写情感文的阶段遇到了很长时间的瓶颈期。

比如在公众号的瓶颈期,我写的文章正好成为了社会热点,然后就刷爆了朋友圈,这让我重新找到了写作方向。

这一切都是一个又一个偶然事件连续发生的结果。

我能在自媒体的风口中分到了一块蛋糕,努力必不可少,但运气真的是很重要的一个因素。

03

我之所以把这些写下来,是想告诉你,

人生本来就会有巨大的不确定性,成功了不要太骄傲,失败了也不要太苛责。

当你理解了这一点之后,或许你会有一颗敬畏之心,而敬畏之心能避免一个人内心膨胀

(最近明星的反面案例我就不举了)

。

当你理解了这一点之后,或许你还会生起慈悲之心,你会理解这个世界上很多的苦难和失败并不应该被指责。

所以每当我看到那些营销号和毒鸡汤把个人财富和道德评价联系在一起的时候,我都会觉得他们挺恶毒的。

比如最近那个“

年纪越大,越没有人会原谅你的穷

”系列。

你可以批评一个人因为懒惰穷困潦倒,但你不能因为一个人穷就不问青红皂白地对他进行批评。

所以我昨天特意转载了谈心社的那篇文章《年纪越大,越没人会原谅你的穷?》。

这篇文章没有明确观点,只是一种现象的呈现,这有利于大家各抒己见。

其中有一条留言是这样的:

穷富与否当然与个人努力有一定关系,却也并非成正比。比如老一辈的人,我老母亲是五十年代大学生,学习努力工作勤奋,在国企也算个小人物,可只因当年放弃了舒适的机关事业单位,毅然选择到艰苦的基层企业作贡献,如今退休工资比一个机关守大门的低一倍都不止,连住养老院的基本费用都需要儿女补贴。你让她如何理解努力与穷富的关系?!

看到这条留言的时候,你还会觉得穷就应该受到道德批判吗?

另一条让我印象深刻的留言是:

从什么时候起,我们随随便便就把财富与幸福与道德联系起来,并且习以为常?

任何一个稍微年长一点、具有一定社会经验的人,都会明白,个人财富的增长,本身就充满极大的不确定性。这句文案,是所谓的“互联网语态”,也是典型的段子手、“毒鸡汤”风格。

我不知道背后的策划团队究竟是什么样的背景,也不清楚他们的年纪大概在哪个层次。我只想说,如果他们把一种生活状态(贫穷)和道德评判(原谅)联系起来,甚至加入了冷酷的否定,对不起,我不会为这句文案埋单,更不会为背后的品牌与企业埋单。

当他们老的时候,他们就会明白,将不可逆转的生命历程与财富这种东西联系起来,是一件多么肤浅且傲慢的事情。

再重复一遍,人生本来就会有巨大的不确定性,成功了不要太骄傲,失败了也不要太苛责。

行走于世间,当常怀慈悲之心。

这是我最后的一个小建议。

P.s

这个时代声音很多,噪音也很多,很多人为了传播效果会写出一些绝对化的攻击和批判,这背后的逻辑其实是一种“单因素模型”,而所有的单因素模型都会让人认知窄化。

缓缓君:985高校工科男,时代华语图书签约作者。有一些故事,也有一些观点;有一点理性,也有一点温度,新书《我就喜欢这样的你》已上架。公众号:缓缓说(huanhuanshuo520)