文 | 陆波

▍一

我在一篇《

一代国师,怎落得大清国内无人睬

》的小文里,对大觉寺传言的所谓“珈陵和尚塔”提出过质疑。“珈陵和尚塔”的由来缘于乾隆《御制重修大觉寺碑文》,指迦陵“及圆寂归宗,复命其徒造塔”。《日下旧闻》考也记载:“寺旁有僧性音塔”,后世人便以为这就是乾隆朝出资建的塔。

但人们忽略了一个至关重要的证据,就是这座白塔南北各有一棵古柏、古松(已死),而古柏的树龄在500到600年之间。按常理,一定是因塔而有树,因建塔而植树以滋纪念。一松一柏是刻意而种,乾隆年建塔时不可能可丁可卯找到这样两棵树且空间恰好。就算乾隆建塔,移来两棵当时200多岁的古树也不合情理。

▲

大觉寺白塔

所以,我认为大觉寺里面的白塔与清雍正年间的住持迦陵和尚无关,而是为纪念一位明朝初年的法师而建。这位法师在大觉寺生活了人生的最后8年。他就是经历六朝,奉为国师,并加封“西天佛子”封号,身后追谥“大通法王”的智光法师。

乾隆“复命其徒造塔”,也确有为迦陵和尚造灵塔其事。大觉寺塔林分布广泛,分布于大觉寺周边山林寺院,有南塔林、北塔林、圣果寺塔院、莲花寺塔院、西竺寺等,如今也是存十毁百,散落于乱石草丛之间。“其徒造塔”给迦陵和尚造的塔在距离大觉寺南1.5公里处,已于上世纪70年代破坏殆尽。而今天大觉寺里面的白塔既不是迦陵塔,也不是智光塔。智光舍利塔应在紧邻大觉寺的西北处西竺寺内,1957年原址修建小水库,塔被拆除,现仅有一碑矗立。

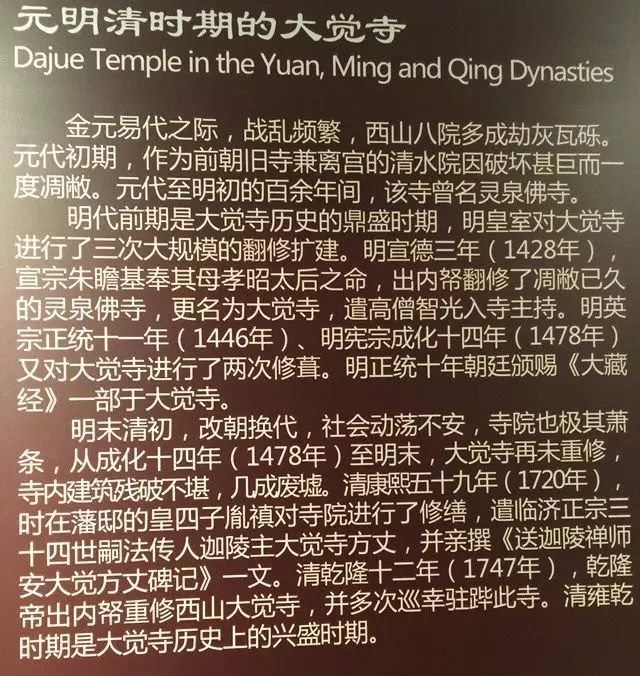

我曾认真参观过大觉寺藏经楼里面的“大觉寺历史展览”,里面有迦陵法师画像弟子题诗、雍正亲王送碑题字等,却没有任何智光法师的资料,只是综述大觉寺起源部分提及了一次他的名字,相对珈陵和尚较多的记录而言,几乎可以忽略。这让我很讶异。事实上,智光法师作为明朝初期获得皇室最高封号的汉僧,且他住世长久,寿至88岁,佛法修习高深,在当世极受尊崇,“大觉寺”是当朝为他而建,但今天,这位寺院开山几乎被遗忘。

▲

大觉寺的简介

▍二

明宣德年三年(1426年),皇室特意将一间几近废弃的寺院重新修缮,皇帝敕额:“大觉寺”,以安置智光法师颐养晚年,同时派去礼部百余僧人追随习法,这在当时是京城佛教界的重要大事。在其宣德十年(1435年)圆寂后,这个寺转入衰败期,再次从朝廷及民间的记忆中消失。直到康熙末年,雍亲王重新修寺,迎接藩邸帷幄中的密切禅僧——迦陵和尚入寺住持。该寺风貌基本延续至今。

智光大师曾以佛法之光照耀京城,毫不虚枉这一响亮的法名。他是历经六朝更迭之人,平生贯穿元顺帝及明朝五帝,弘扬佛法卓绝彰显,更是当时引进印度佛教、藏传佛教,弘化汉地的提灯使者,其功绩可以与玄奘、法显等大师同日而语。他没有太多论著释法之作,翻译的经书也很有限,是一位安静而低调的法师,精通藏梵经书,修行高深,声望崇隆,以培养弟子数千人,影响数代僧团,在中国佛教史上僧伽教育、僧团建设方面地位崇高。

他以行者的身份,一生东来西往,行脚不倦,传播法音,同时积极与所到之处的西域人士接触,三次西行均带回西域使者访明,也是一位外交活动家。

▍

三

明宣德十年(1435年)多事之秋,明宣德帝驾崩,智光法师圆寂,9岁的幼童英宗朱祁镇第一次登基(因为三十岁的时候他还有第二次登基)。半年之后,老权臣内阁首辅杨荣为智光撰写《西天佛子大国师塔铭并序》塔铭(以下简称“塔铭”)。但国家图书馆收藏的拓片基本模糊难识。好在有葛寅亮《金陵梵刹志》卷三十二收杨荣塔铭的略本,改名《西天佛子大国师志略》,成为今人考察智光法师生平事迹的最直接材料。崇祯十四年(1640年)释明河《补续高僧传》卷一有《西天国师传》,清乾隆时修《日下旧闻考》卷九十六西域寺条收入曹义、李纶撰写碑文的节略,都是缘于杨荣塔铭编成,可作为补充资料。

根据上述史料,智光法师俗家姓王,武定州庆云人(惠民县),生于元顺帝至正八年(1348年)。十五岁(1363年)辞父母出家,落脚于大都(即后来的北京)法云吉祥寺。这时还是元朝末年,离朱元璋明朝建立还有五年。但就在他出家第二年,因缘际会,他与人生中最重要的导师——“板的达萨诃咱释哩”相遇,并结下师徒缘分。

那一年从西方天竺远道而来一位高僧——具生吉祥大师,梵名叫板的达萨诃咱释哩来到中国。“板的达”是尊称,指通晓五明的僧人,可见他习通五明经律论。萨诃咱释哩在汉语的意思是“吉祥”,所以《补续高僧传》记他为“具生吉祥”。他出生于中天竺迦维罗国剎帝利家庭,最初研习大小乘藏,但发现语言经文非究竟法,继而放弃研习到雪山深处禅定,历经十二年得奢摩他证。

在元朝最后的岁月,他因向往文殊菩萨的道场五台山,发愿瞻礼,故“振锡而东”渡印度河,过突厥地,途径今天的新疆库车,高昌、吐鲁番县等地,历经四寒暑抵达甘肃。在他越来越接近五台山的时候,元帝听闻有高僧自西来,一路传法受戒,声名远播,直接将他接到大都法云禅寺探讨佛法。

有两种说法,一种说法是元顺帝虽然隆重接待了萨诃咱释哩,但话不投机,并不契合。另一种说法是元顺帝接受了他的灌顶。当然,灌顶也没应验神通,元顺帝的朝廷大势也不可能阻挡风卷残云般的起义大浪潮。但令人蹊跷的是,在元朝最后四年中,萨诃咱释哩一直没有获准朝拜五台。是元顺帝阻止他,还是乱世烽火的缘故?四年时间,他只有夙愿在心,南望五台。但正是这个机缘使得同在法云禅寺的年轻僧人智光可以依止他的门下参证修学。

根据记载,智光聪慧过人,有着超凡的学习能力,读书过目不忘。跟随萨诃咱释哩,很快习得梵语,精通了梵文经典、仪轨。又过了二年,明朝建立后的洪武二年(1869年),萨诃咱释哩终于得到机会朝拜五台诸山,“感文殊现相”,而此时,智光作为萨诃咱释哩的得意也是得力弟子,侍奉师父左右,驻锡寿安寺,前后五年,“恒山之民率从师化者甚众”。

萨诃咱释哩的威名也传到了明太祖朱元璋耳朵,朱元璋很是好奇这位西天来僧,便将他们师徒招至应天蒋山(现南京钟山)接见,朱元璋本身也是小僧人出身,对佛教三宝自有敬仰,可以想象他对萨诃咱释哩的佛学造诣定是钦敬不已,而且西天来的僧必是带着真经。

这个时候,朱元璋也认识了智光法师,经过几年的随师精进研习,智光法师也是取得了相当的成就,以梵语诵念读写经书都已不成问题,故朱元璋命其翻译了萨诃咱释哩著述的《四众弟子菩萨戒》。该译本“词简意明,众所推服”,显示智光法师极高的语言理解及表达能力,成为沟通天竺法师传播佛法于东土的汉僧翘楚。这样的人才在当时是非常稀少。也为后来智光的三次西行打下了良好的基础。

智光之所以成就为一位伟大法师,一是他与萨诃咱释哩的师徒因缘,精通三密神咒及传声明记论之旨。二是他住世时间长,活得久,教化弟子众多。他并不是那种有着让善众立刻折服皈依的神通力量,如面貌奇伟,或者口若悬河,震慑心魄。他一如无形的清风,和缓的溪流,令法音绵延不绝,以佛法内在的力量沐浴道场,弘化众生。他总是可以去做持久忍耐的事情。

他陪侍萨诃咱释哩左右十余年,学到精深的佛教学问也历练了不辞辛苦弘法传戒的“堪忍”精神。之所以成就高僧,并不仅仅于其本身修行高妙,还在于他们的普渡慈航行菩萨道救赎人间苦难。

萨诃咱释哩用其后半生完成了五台朝拜、东土弘法等大任,他品德高贵,清高自洁,“如古佛出世。洪武七年。上闻之。诏住蒋山。皈依者。风雨骈集。师道德深厚。容止安详。一见使人心化。不待接迦陵之童。虽檀施山积。曾不一顾。曰。吾无庸是。悉为悲敬二田”(释明和《补续高僧传》卷二:“具生吉祥大师传”)。这一段是对他东土生涯的生动描述。

说他如古佛出世,住锡蒋山,民众风雨兼程前来皈依。他的品德高洁,容颜安详不愧修行止观的师父,令见者内心融化。他不接受任何世俗华丽娱乐也不关注众多的供养施舍。他总是说,自己没什么大的作为,一切只为培福“悲敬二田”。

这些品德几乎全被智光悉收。在洪武十四年(1377年)的春天,萨诃咱释哩再次提出回到五台山,这时他足部生病,行动不是很方便了。朱元璋知道后很是疑惑,以为老和尚有假托之词,就应允了。到了五月,老和尚已感到大限已至,招弟子于左右,问:“我要去五台,谁随我去?”包括智光之内弟子跪地恳请陪护。但老和尚叹了口气:“我的脚已经坏了,如何跟从我?”这是一句谢世禅语,震人耳聩,弟子落泪请老和尚垂训佛法,萨诃咱释哩老和尚举起佛珠丢下,叹息一声坐化往西。修行高深的大僧人一般都是以微疾示寂,轻松往生。他们可以预知生死,圆融自如,临终不会慌乱无措,而坚定世人修佛信心。

▍四

在老师萨诃咱释哩圆寂一年后,智光法师写成萨诃咱释哩的传记,曰:《西天班的答禅师志略》(收录于《金陵梵刹志》卷三十六),并拜托僧人来复做《西天善世禅师塔铭并序》(旧本静嘉堂文库藏抄本《蒲庵集》卷六)。智光与底哇答斯(东印土人,随萨诃咱释哩入中国)成为他的衣钵嫡传,成为当时修学印度佛法的带路人。

首先,智光法师对老师的继承就是远行寻法取经,与老师方向相向,萨诃咱释哩是渡过印度河走今天的中亚、新疆、甘肃一线一路东行来到中国,而智光是向西而行,前往老师的故土,寻找佛法的真谛。智光第一次西行的路途应该是从当时的明朝国都应天府蒋山(南京钟山)出发,时间是洪武十七年(1384年)由朝廷指派前往西天天竺,这一趟的艰险没有详细记录,但这一去就是四个春秋,如同他老师的东土之旅。

智光应该走的是商人旅道,包括茶马古道,下川藏并从今天的聂拉木、樟木山口入境尼泊尔(彼时称“西天尼八刺国”)。即是沿着雅鲁藏布江谷地西行攀上高原再南转下行。这条路我也走过,但那是乘着现代交通工具越野车的一路狂奔,世界屋脊,缺氧荒凉,人类无法改动的自然环境,只是离天空更近,令路过者茫然惶惑而心生敬畏。这是何其艰难的征途!昼夜漫漫,高原荒凉,雪山垭口,缺氧、严寒,那是600年前的青藏高原,难以想象靠脚力行走的和尚是以怎样的惊人毅力完成跋涉。

在智光法师抵达尼八刺国的时候,他发现,加德满都谷地还存在另一小国——“地涌塔国”,意谕大地荒莽,佛塔涌现,呈现巨大力量的画面感,如《法华经》见宝塔品:“尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,纵横二百五十由旬,从地踊出住在空中。”

智光法师来到西天,那时的天竺国印度佛教已完全衰落,中天竺佛寺几近毁坏,大量僧人向北进入狭长的加德满都谷地。也就是说在智光到达之时,西天的佛教基本是在喜马拉雅山脉南麓保留。智光这次出使西天是带着大明帝国的使命而来,是国家使者,所以带来一堆好面子的大明朝送来的礼物。

当时的明朝对天竺、尼八剌国不可能有现代地理学的认识,所以智光出使西天天竺国也是走到哪儿算哪儿,天竺国已被灭佛,那他就滞留尼八剌国广宣佛法。据杨荣《塔铭》载:“至尼巴辣梵天竺国,宣传圣化,众皆感慕,已而渴麻易菩提上师,传金刚里坛场四十二会。礼地涌宝塔,其国敬以为非常人。”也就是说,智光在宣化尼八剌国的时候,才知道了谷地还有另外一个小国“地涌宝塔”(今“巴德岗”一带),就顺势继续弘法,折服众生并得到当地人的礼敬。智光在这里完全没有语言障碍,他对梵语的听说读写在跟随萨诃咱释哩左右的十几年中已完全掌握,是大明朝沟通中西的不二僧才。

四年后智光归来。可想而知因为路途遥远艰辛,也因经历藏地,智光法师也是一路走来一路探访了各地佛教情况,因为后来得知,智光掌握了藏语,可知他定是一路地学习探访,广博知识。

这次远行成果丰硕,带回了尼八剌国及西番、乌思藏等一并进贡的礼品,《明实录》洪武二十年十二月庚午条记载此事:“西天尼八刺国王马达纳哆摩,乌思藏,朵甘二都指挥使司都指挥溯斡尔监藏等各遣使阿迩耶等来朝,上表贡方物,马匹,镇铁剑及金塔,佛经之属,贺明年正旦。”朱元璋定是龙心大悦,拿出厚重的礼品命智光再次西使还礼。

可以想象偏安东方的大明朝有着多么强烈的了解外部世界和王土扩张的渴望。也可以说智光法师不单纯是宗教使者,他广泛游历,南至今天尼泊尔西至今天的西藏青海四川等地,拜访各地朝廷任命的藏人管理者及僧官,起到了中央王朝对边远番邦的“宣化”、“抚喻”,拓展了明王朝与外部世界的联系,发展了与西藏地方政治宗教关系。

智光第二次西行没有确切的时间记录,根据记载都是说:“比还,再往,复率其众来朝。”应该是第一次出使后很快再次前往西天,推测为洪武二十一年至二十二年之间(1388年—1389年)。而这次轻车熟路,往返只用了一年的时间,但他还是远及尼八剌国,于洪武二十三年(1390年)带回了包括尼八剌国使者在内的十四个地方政权的使者来朝拜大明朝。可以说,朱元璋对这种四方朝拜过于享受了,第二次大概是派智光去查漏补缺,把能搜罗划落到的地方各部都转了个遍。

第三次智光西行没有再次去到尼八剌国,当然他的一生更没有机会抵达他老师的故乡中天竺(今印度),这也许是他终身的遗憾。这一次他是深入乌斯藏,迎接大宝法王葛哩麻。

第三次出使已是永乐初年,这之前经历了明高祖撒手西归,建文帝大统被燕王朱棣推翻,改元永乐。朝代更迭,和尚还是和尚。朱棣被《明史·成祖本纪》吹成:“雄武之略,同符高祖。六师屡出,漠北尘清。至其季年,威德遐被,四方宾服,受朝命入贡者殆三十国。幅陨之广,远迈汉唐。成功骏烈,卓乎盛矣。”但他笃信佛教,信任姚广孝这等僧人,所以对智光也是久仰盛名,敬羡智光高深的佛法造诣和远走西天的经历。