西漢後期至新莽時代“三公制”的演生

徐冲

提要

:西漢成帝、哀帝時期成立的“三公制”,包含相輔相成的兩個層面:本為外朝領袖的丞相、御史大夫進入内朝,分擔此前爲大司馬所壟斷的内輔之任;大司馬也擺脱了加官身份,正式參與外朝事務。王莽輔政後期改設“四輔三公制”,成哀時期兼任内外的三公(大司馬、大司徒、大司空)被外朝化,内朝的輔政之任由新設的四輔(太師、太傅、太保、少傅)共同承擔。新莽王朝建立後設置的“十一公制”,是輔政時期體制的進一步發展。從成哀時期到新莽王朝,儘管大司馬一官經歷了從内朝官到外朝官的斷裂,但就在皇帝側近設置複數輔政大臣和士人群體進入内省空間這兩點而言,整體趨勢是連續向前的。然而這一成果並未被東漢的“三公制”所繼承。

關鍵詞

:三公制

四輔

大司馬

内朝

新莽

一、問題的提出

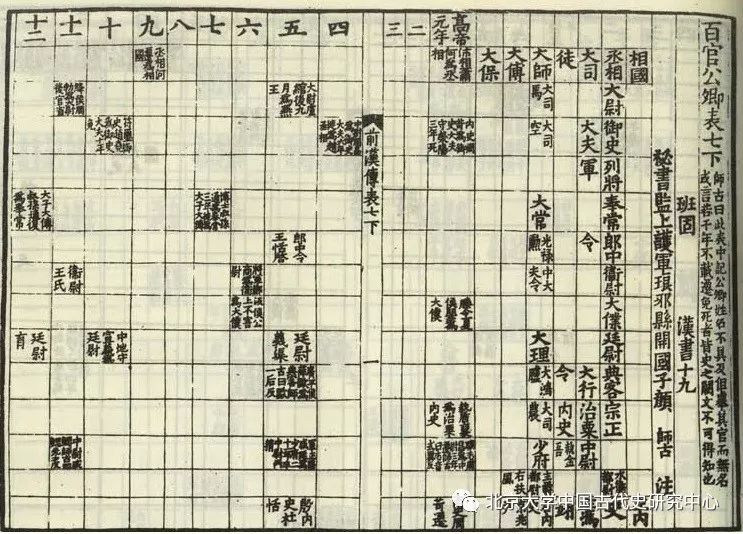

從西漢後期經新莽時代至於東漢初期,漢代官制從中央到地方都發生了多方面的變化。這些變化最爲直觀的表現在《漢書•百官公卿表》與《續漢書•百官志》對西漢官制與東漢官制的整體書寫之上

[1]

。其中作爲王朝最高官僚“宰相”的代表

[2]

,“三公制”的成立自然很早就引起了學者的極大關注。

基於《漢書•百官公卿表》與《續漢書•百官志》的敘述,學者已經描摹出制度成立的基本過程。大體而言,西漢前期雖有“三公”之名,實際爲丞相負責制,御史大夫爲副丞相,太尉不常置。同時在武帝之後,大司馬成爲内朝領袖,與外朝的丞相並立。而從成帝綏和元年(前8)開始的改制,中間雖有反覆,但最終在哀帝元壽二年(前1)確立了大司馬、大司徒、大司空的“三公制”。東漢初建時亦設大司馬、大司徒、大司空爲三公,至建武二十七年(51)調整爲太尉、司徒、司空,成爲東京一朝的定制

[3]

。

《漢書•百官公卿表》

制度上的起點和結果都非常清晰。然而中間的歷史過程究竟是如何實現的,却未必可以説有了確切的結論。尤其在這超過半個世紀的歷史中間,近半爲所謂“王莽時代”所佔據——包括輔政時期(1-8)和新莽王朝(9-23)。對王莽不同的歷史定位,使問題更趨於複雜化。

學界對於相關問題的研究,大體可以概括爲兩大潮流。

其一爲“復古改制”視角的研究。學者關注西漢後期在儒學士人推動下出現的復古改制思潮,揭示出漢代國家體制在這一思潮衝擊下所發生的諸多變化。禮制層面的建設如宗廟、郊祀、州牧、辟雍等等,尤其受到重視。“三公制”的成立也被納入其中,考察其與何種經典記載相對應

[4]

。延伸至王莽政權,相關研究更强調新莽制度的齊整規劃與空想色彩

[5]

。

其二爲“内朝”視角的研究。學者關注武帝之後成立的内朝制度在西漢後期歷史中的重要地位,特别是從空間層面討論内朝官與宫省制度的研究頗受矚目

[6]

。在這一視角下,西漢後期外戚權力的膨脹與其對内朝權力的壟斷相對應,王莽得以“篡漢”可溯源於此。與“内朝”相關,漢代皇帝與近臣間形成的特殊關係近年逐漸受到學者重視,“宦皇帝者”、“信-任型君臣關係”等新概念的提出也推動了學界對漢代歷史的認識更新

[7]

。

以上兩大潮流蔚爲大觀,爲我們認識兩漢之際的歷史脈絡提供了基本綫索。然而,兩者間實際上又存在著難以彌合之處。這一點在“三公制”上有著明顯表現。“復古改制”視角的研究强調制度表面的整齊化與儒學意識形態的貫徹,基本迴避了身爲内朝首輔又爲外戚所壟斷的大司馬如何改造的問題。對新莽體制空想性質的過度强調,也有片面化王莽這一歷史人物的危險。而“内朝”視角的研究對外戚專權最終導致王莽“篡位”這一傳統歷史認識的再確認,某種程度上也無視了西漢後期復古改制思潮的巨大影響。過去的研究成果對這些難解之處並未作出系統回答,一定程度上也缺失了在結構層面對西漢後期到新莽時代乃至東漢初年的歷史進行貫通思考的視野。

本文試圖從兩個相互對應的方向入手,對西漢後期至新莽時代“三公制”的演生問題進行再考察。其一,將“内朝”視角代入“復古改制”。即觀察“三公制”創設後如何對應“内朝-外朝”權力結構,尤其是本爲外朝領袖的丞相、御史大夫與内朝的關係,以及這一權力結構在王莽時代中樞制度上的表現。其二,將“復古改制”視角代入“内朝”。即强調内朝並非機械對應於空間上的宫省制度,也不是純粹基於皇帝與近臣間的特殊關係。西漢後期至新莽時代儒學思潮對“皇帝權力結構”

[8]

的想像與改造——所謂“復古改制”——是將内朝也囊括在内的,皇帝側近權力的構成與實踐同樣包含了理念性的要素。

要而言之,内朝和復古改制,都只是皇帝權力結構的面相之一。需要將二者結合在一起,去揭示兩漢之際“三公制”的演生背後皇帝權力結構的歷史走向。

二、西漢成哀時期的“三公制”

如所

周知,兩漢之際“三公制”的創設,始於成帝綏和元年的改制。當時廷尉何武上書建言“宜建三公官,定卿大夫之任,分職授政,以考功效”

[9]

。其後改制的具體措施,一爲賜大司馬印綬,使其擁有置官屬的權力,擺脱“加官”身份;二爲改御史大夫爲大司空,並提升其地位

[10]

。雖然哀帝即位後於建平二年(前5)在朱博主導下又回到了改制前的狀態,但元壽二年五月哀帝再次恢復綏和制度,且進一步將丞相改稱大司徒,成爲形式上更爲整齊的“三公制”

[11]

。《漢書•哀帝紀》將此稱之爲“正三公官分職”

[12]

。

如何理解這裡的“分職授政”和“正三公官分職”呢?《資治通鑑》卷三五哀帝元壽二年五月條載“甲子,正三公官分職”,胡三省注曰:“‘分職’,謂大司馬掌兵事,大司徒掌人民事,大司空掌水土事。”

[13]

胡注對“分職”的理解當來自《續漢書•百官志》所述的三公職掌“太尉掌兵事,司徒掌人民事,司空掌水土事”

[14]

,即三公分别負責某一方面的具體政務。這確實是東漢三公制的特點

[15]

,但未必可以直接套用到西漢成哀時期的“三公制”上。西漢後期儒者稱説“司馬主天,司徒主人,司空主土”

[16]

,更多的是對應於“災異咎責”的政治文化,由三公各自爲某一方面的災異負責,而非分擔具體政務

[17]

。綏和、元壽改制承此而來,即使後來能看到若干以“鼎足”形容三公的言論

[18]

,但與東漢式的“三公分職”可能仍有相當距離,胡三省的上述理解並不準確

[19]

。

那麼,成哀時期的“三公制”創設運動,是否只是一種名目上的整齊,而與實際的權力運行無關?要回答這一問題,需要引入前述的“皇帝權力結構”視角,先對之前“内朝-外朝”權力結構的基本特點有所瞭解,再來觀察三公制與這一權力結構的對應關係。學者大體贊成“内朝”成立於武帝以降,而大司馬和丞相分别爲内朝和外朝的領袖型官員,在皇帝權力結構中承擔不同功能。内朝官在宫中理事、值宿,可與皇帝經常見面,顧問參謀;而外朝官只能定期入宫朝見皇帝,至少也要相隔五日以上

[20]

。需要補充的是,所謂“宫中”,又可以區分爲省中/禁中和省外宫内這樣的二重空間,内朝官的理事、值宿場所包括了更爲近密的省中/禁中

[21]

。丞相等外朝官定期入宫朝見皇帝或參與“兩府議”、“公卿議”、“大議”等政事討論時,只是至於省外宫内的“廷中”、“殿中”議事,而非進入省中

[22]

。又外朝官有印綬、官屬,這意味著它們大體有對應於官僚制秩序的固定職掌。内朝官則主要由大司馬、侍中、中常侍、左右曹、諸吏、散騎、給事中等“加官”加諸於外朝官之上,賦予其進入省中的身份而形成

[23]

;從大司馬至於侍中、給事中等,皆無印綬、官屬。這意味著内朝官並無固定職掌,本質上可視之爲皇帝臨時召集的側近參謀群體

[24]

。内朝官的領袖大司馬獲致“輔政”之稱,對應的正是這一特質

[25]

。昭帝時大司馬大將軍霍光對丞相車千秋所説的“今光治内,君侯治外”之語

[26]

,雖然有特定的政治背景,仍可以視爲“内朝-外朝”權力結構的象徵性表現。

綏和改制後的“三公制”,與這一權力結構的關係究竟如何呢?以下試分别從大司馬、御史大夫/大司空和丞相/大司徒的角度來討論這一問題。

(一)大司馬

首先可以確認的是,綏和改制後的“大司馬”,雖然與丞相/大司徒、御史大夫/大司空並稱“三公”,也通過置印綬、官屬而擺脱了“加官”身份,但仍然保留了在内朝中的權力位置,需承擔“内輔”之任

[27]

,且與外戚群體“帷幄近臣”、“爪牙官”的權勢相表裏。最初的綏和改制本身就是在當時的大司馬驃騎將軍王根的配合下完成的

[28]

。王根的權力來自成帝即位以來持續在内朝以大司馬輔政的外戚王氏家族

[29]

。三公制的創設雖然由何武等儒學士人推動,但其中不當含有動摇王氏權力根本的内容。哀帝即位後,以扶植自身外戚丁氏、傅氏家族的方式來貶抑王氏勢力

[30]

。當時綏和改制的首倡者何武(時任大司空)即上書推薦外戚傅喜,稱讚他“行義修絜,忠誠憂國,内輔之臣也”,後傅喜被拜爲大司馬。“内輔之臣”對應的正是大司馬之位

[31]

。這與綏和改制之前的大司馬並無不同。

如果説此例只是大司馬在理念上的表現,還可舉出更具體的例子。哀帝甫即位時,大司馬爲王莽。《漢書•王莽傳上》載:

後日,未央宫置酒,内者令爲傅太后張幄坐於太皇太后坐旁。(大司馬王)莽案行,責内者令曰:“定陶太后藩妾,何以得與至尊並!”徹去,更設坐。

[32]

這一明顯貶抑哀帝祖母傅太后的行爲導致了王莽的去職。未央宫置酒的具體場所雖不可考,但内者令“設坐”之事尚屬於大司馬的“案行”監督範圍,顯示大司馬的内朝官屬性並未改變。學者據此指出,“大司馬儼然仍是内朝官之首,和當年的霍光一樣”

[33]

。

祝總斌先生《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》

哀帝建平二年三月,在朱博等人的推動下恢復舊制,“罷大司空,復御史大夫”

[34]

,“復去大司馬印綬、官屬,冠將軍如故”

[35]

。至元壽二年五月再次“正三公官分職”之前,這段時間的大司馬均有加官性質,應同於綏和改制之前的大司馬,爲内朝領袖官員。如哀帝曾置酒於麒麟殿,“(董)賢父子親屬宴飲,王閎兄弟侍中、中常侍皆在側”

[36]

。麒麟殿在未央宫中的具體位置不明,但從置酒宴飲的功能和侍中、中常侍等内朝官隨侍在側的情形來看,應是位於“禁中”範圍。董賢時任大司馬衛將軍,説明大司馬具備與侍中、中常侍同等的内朝官身份

[37]

。這一身份在元壽二年五月再次實官化、成爲“三公”之一的大司馬那裡應該得到了繼承。哀帝死後,太皇太后王氏緊急召王莽入宫,並禁止大司馬董賢“不得入出宫殿司馬中”

[38]

。西漢皇宫正門稱司馬門

[39]

。這裡因爲是下詔禁止,故以最外圍的範圍言之,實際董賢與前述哀帝初的大司馬王莽一樣,是有長居省中之資格的。

因此,從綏和元年“分職授政”到元壽二年“正三公官分職”,儘管大司馬最終被改造爲與丞相/大司徒、御史大夫/大司空並立的“三公”之一,

通過賜印綬和置官屬而得以正式參與部分外朝事務

[40]

;

但其先前最爲重要的内朝官身份並未因此而發生改變。對成哀時期“三公制”的理解,不能忽視這一前提

[41]

。

(二)御史大夫

/

大司空

與此同時,“三公制”中與大司馬並列的丞相/大司徒、御史大夫/大司空一側,這一時期却可以觀察到重要變化。此前基本以外朝領袖官員身份存在的丞相和御史大夫,開始制度性的進入内朝,分擔了此前爲大司馬所獨佔的“内輔”之任。這一新現象尚未引起學者足夠注意,值得仔細申論。這裡先從御史大夫/大司空談起。

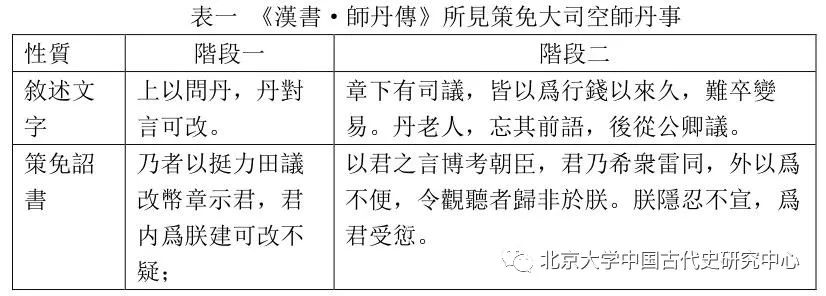

《漢書•師丹傳》記載師丹在哀帝初年擔任大司空。當時有人上書建議改革幣制,“以龜貝爲貨”。師丹先是在哀帝面前表示贊成,但其後在“下有司議”時轉而反對。哀帝因此大怒,加上外戚丁、傅子弟乘機彈劾,遂策免師丹大司空職

[42]

。不妨將《師丹傳》所載對此事的敘述文字與哀帝策免詔書中的措辭

做一對比,如表一所示。

從策免詔書的措辭來看,師丹“對言可改”的行爲發生於“内”,而後“從公卿議”的行爲則發生於“外”。西漢的“公卿議”一般舉行於未央宫前殿、廷中、朝堂等宫内省外區域

[43]

。這種内外之别顯示最初師丹是在更爲近密的禁中向哀帝提供建議的。而從後面的“觀聽者歸非於朕”、“朕爲君受愆”的敘述看來,策免詔書中所謂“以君之言博考朝臣”,實際上是以“王言”的形式“下有司議”,公卿無從得知大司空師丹曾參與意見,師丹也是因此而忘記了自己先前的發言。由此可知當時的大司空師丹一身兼二任,既可入於内朝爲皇帝顧問輔佐,又可出於外朝參與公卿議論。

事實上類似大司空師丹這樣在内朝爲皇帝提供意見形成“王言”而外朝毫不知情的例子,此前也可以看到。《漢書•張湯傳附張安世傳》載張安世在宣帝親政後爲大司馬、衛將軍、領尚書事,“每定大政,已决,輒移病出,聞有詔令,乃驚,使吏之丞相府問焉。自朝廷大臣莫知其與議也”

[44]

。朝廷大臣之所以不知道大司馬張安世曾參與“定大政”、擬詔令的議論,原因在於這一行爲發生於省中的皇帝側近(當然張安世的障眼法也有作用)。這是武帝後大司馬在内朝輔政的典型表現

[45]

。而師丹的例子顯示,哀帝初年的大司空也擁有了類似職能。

哀帝策免詔書中又有師丹“在位出入三年,未聞忠言嘉謀,而反有朋黨相進不公之名”之語

[46]

。師丹任職大司空的時間爲綏和二年十月至建平元年(前6)十月,僅有一年

[47]

。所謂“在位出入三年”,應是從師丹綏和元年任職“諸吏散騎光禄勳”開始算起的,此後歷任太子太傅、左將軍、領尚書事、大司馬、大司空,直至被免職

[48]

。太子太傅爲東宫官可不論,諸吏和大司馬均爲公認的内朝官,左將軍亦當加有内朝官號

[49]

。後任的大司空被與諸吏、左將軍、大司馬一起囊括於“在位出入三年”的範圍之内,也説明其性質被等同視之。

這裡所謂“出入”,其實重點在於“入”,即擁有進入内朝的權力。類似表現本多見於與内朝相關的場合。如霍光在武帝時期“稍遷諸曹侍中。(霍)去病死後,光爲奉車都尉光禄大夫,出則奉車,入侍左右,出入禁闥二十餘年云云”

[50]

。成帝元延三年(前10)谷永上書曰“臣永幸得給事中出入三年云云”

[51]

。大司馬亦有“輔政出入”的記録。成帝時大司馬大將軍王鳳自稱“輔政出入七年”

[52]

。哀帝策免大司馬傅喜時也下詔稱“君輔政出入三年”

[53]

。

事實上,大司空的前身御史大夫本在未央宫中任職,在霍光秉政時期方才外遷,經歷了一個外朝化進程

[54]

。哀帝時期的御史大夫/大司空仍然具有外朝官和丞相/大司徒之副貳的身份,但師丹的例子顯示,其同時又獲得了重返宫中乃至進入内朝的權力。

這是否只是哀帝對師丹個人的一時寵遇呢?從哀帝策免詔書的如下表述看,並非如此。策免詔書稱:“夫三公者,朕之腹心也。”

[55]

“腹心”並非泛泛之稱,在漢代多指皇帝側近的内朝官員。如武帝時嚴助為侍中而與淮南王交通,廷尉張湯“以為助出入禁門,腹心之臣,而外與諸侯交私如此,不誅,後不可治”

[56]

。谷永曾上書成帝,言“語不可露,願具書所言,因侍中奏陛下,以示腹心大臣”,指的是以大司馬大將軍王鳳爲首的内朝官員

[57]

。哀帝策免師丹時,還有尚書彈劾給事中博士申咸、炔欽,言二人“幸得以儒官選擢備腹心”

[58]

,“儒官”、“腹心”當分别與博士、給事中對應。哀帝是在理念上將包括丞相、大司空、大司馬在内的三公均視爲“腹心”,而非僅指大司空師丹一人。策免詔書又稱:“腹心如此,謂疏者何?殆謬於二人同心之利焉,將何以率示群下,附親遠方?”

[59]

將“腹心”與“疏者”對舉,暗含“親近”之意,甚至可以“二人同心”之語言之。這裡的親疏之别,在空間上對應的正是内朝和外朝。大司馬本爲内朝領袖如前所述,可見丞相、大司空這時也擁有了進入内朝的身份。這一身份與理念相關,並非僅為個人恩寵。

(三)丞相

/

大司徒

以上討論顯示,哀帝初年由丞相、大司空、大司馬組成的“

三公”均被皇帝以“腹心”視之,即擁有進入内朝的身份。與此相關,

《漢書•師丹傳》所載他在任大司空時的如下言論值得注意:

先帝不量臣愚,以爲(太子)太傅,陛下以臣托師傅,故亡功德而備鼎足,封大國,加賜黄金,位爲三公,職在左右,不能盡忠補過,而令庶人竊議,災異數見,此臣之大罪也。

[60]

師丹自稱“位爲三公,職在左右”。顔師古注曰:“左右,助也。左讀曰佐,右讀曰佑。”

[61]

但師丹上書中從“備鼎足”到“職在左右”之言,都是在歷數皇帝對自己的恩寵,解爲“佐佑”似未中的。而且漢代史料中“左右”壓倒性的用例是由指稱權力者的側近空間而引申出的親近臣下之義

[62]

。這裡的“左右”還是解爲皇帝側近更爲妥當。换言之,師丹將包括大司空在内的“三公”理解爲制度性的置於皇帝側近發揮功能。在給皇帝的上書中對三公作如此表述,説明這是時人對“三公制”的一種主流認識。這與前文所述哀帝將“

三公”統以“腹心”視之正相對應。這意味著在哀帝初年的“三公制”中,能夠進入内朝分擔大司馬“輔政”之權的,不僅是大司空,還包括了本爲外朝領袖的丞相在内。

如本節開頭所述,武帝以降“内朝-外朝”權力結構成立,大司馬和丞相分别爲内朝和外朝的領袖型官員,在皇帝權力結構中承擔不同功能。内朝官居於省中皇帝側近,可與皇帝經常見面,顧問參謀;而丞相等外朝官定期入宫朝見皇帝或參與“兩府議”、“公卿議”、“大議”等政事討論時,只是至於省外宫内的“廷中”、“殿中”議事,而非進入省中。當然,在皇帝特别召見的場合,丞相和御史大夫仍然有機會進入内朝。如霍光死後宣帝親政,以御史大夫魏相給事中;魏相爲丞相後,又“數燕見言事”

[63]

。所謂“燕見言事”,指臨時奉召入宫

[64]

,而“給事中”需在宫中宿直。二者都意味著進入禁中的皇帝側近,所以才會引起霍家的高度警惕

[65]

。但這是皇帝的一時恩寵權宜之舉,並不具有制度性和理念性的内涵。與之相比,前述哀帝初年以與内朝權力聯繫密切的“出入”、“腹心”、“左右”等用語來形容丞相和大司空的表現就格外引人注目了。

實際上,如前述師丹這樣具備本爲外朝官的大司空身份却被以“出入”稱之,是在此前的成帝時期就已經出現的現象,且使用場合以對丞相的策免詔書爲主。最早的例子見於成帝河平四年(前25)罷免丞相王商的制詔:

蓋丞相以德輔翼國家,典領百寮,協和萬國,爲職任莫重焉。今樂昌侯商爲丞相,出入五年,未聞忠言嘉謀,而有不忠執左道之辜,陷于大辟。……惟商與先帝有外親,未忍致于理。其赦商罪。使者收丞相印綬。

[66]

當時

内朝領袖官員爲成帝舅大司馬大將軍王鳳。

王商本爲宣帝外戚,在任丞相前先後擔任中郎將、右將軍、左將軍等職,並加有諸曹、侍中等内朝官號。任丞相後,其“宗族爲列侯、吏二千石、侍中、諸曹,給事禁門内”,在成帝内朝也有相當影響力

[67]

。

丞相王商在位期間可以“出入五年”稱之,或可理解爲他從王鳳那裡分走了部分本來專屬大司馬的“内輔”權力,

由此引發與王鳳的衝突。

雖然在王鳳的壓力之下,成帝被迫將王商免相,但以“出入”來指稱丞相和御史大夫却在此後乃至哀帝時期多次出現。如成帝永始二年(前

15)策免丞相薛宣曰:“君爲丞相,出入六年,忠孝之行,率先百僚,朕無聞焉。”

[68]

更具代表性的例子則是哀帝建平二年策免丞相孔光的詔書:

丞相者,朕之股肱,所與共承宗廟,統理海内,輔朕之不逮以治天下也。……君前爲御史大夫,輔翼先帝,出入八年,卒無忠言嘉謀。今相朕,出入三年,憂國之風復無聞焉。

[69]

策免詔書將孔光在成帝時任職御史大夫和在哀帝時任職丞相的經歷均以“出入”稱之,顯示在時人眼中此二職在制度上和理念上均有進入内朝輔佐皇帝的身份與責任,與大司馬無異

[70]

。

這與前述建平元年哀帝策免大司空師丹詔書中將三公均以“腹心”視之的措辭正相對應,也與大司空師丹上書自稱“位爲三公,職在左右”的説法一致。由此顯示在成帝、哀帝時期以丞相

/大司徒、御史大夫/大司空分擔部分“内輔”權力,漸成制度性行爲,也融匯進了新的“三公制”理念之内。

(四)小結

以上對成哀時期成立的“三公制”進行了全面檢討。可以看到,“三公制”實際上

包含了兩個相輔相成的層面。其一爲丞相/大司徒、御史大夫/大司空進入内朝,分擔此前爲大司馬所壟斷的“内輔”之任。其二爲大司馬通過置印綬、官屬擺脱加官身份,部分參與外朝事務。這兩個層面既關乎制度,亦繫於理念,共同參與了當時皇帝權力結構的再建構

。其中第一個層面的啟動甚至可以追溯到綏和改制之前十餘年。由此可以認爲,綏和元年與元壽二年的所謂“改制”,重點在於形式上的整齊化;其間建平二年的復舊,也只是表面上的;在結構的意義上,丞相和御史大夫仍然“出入”如故,大司馬也仍被視爲“三公”。换言之,在成哀時期近三十年的發展中,雖然“内朝

-外朝”的二元結構仍然存在,但主流的趨勢却是無論内朝還是外朝,均由“三公”這一集體來發揮領袖官員的作用

[71]

。在這種“三公制”成立的背後,成哀時期的皇帝權力也呈現出與《漢書》所見歷史書寫相當不同的面貌,以一種積極的姿態參與了這一時期皇帝權力結構的再建構。

三、王莽輔政時期的“四輔三公制”

元壽二年六月哀帝暴崩。在這一突發的政治事件面前,太皇太后王氏迅速召回王莽,誅殺大司馬董賢,隨即任命王莽爲大司馬,迎立中山王爲平帝。此後王元后臨朝稱制,而以王莽輔政。在元后及一衆心腹的支持之下,王莽致力於排除異己,所謂“諸哀帝外戚及大臣居位素所不説者,莽皆傅致其罪”

[72]

。翌年即元始元年(

公元

1)正月王莽被賜號“安漢公”,正式開啟自身的皇帝權力起源之路

[73]

。

在王莽得號“安漢公”之前的半年時間中,長安朝廷的權力體制面貌如何?表面上看,哀帝生前即元壽二年五月確立的“三公制”——大司馬、大司徒、大司空三公並立而以大司馬居首的體制,在這段時間内大體得到了繼承。據《漢書•百官公卿表下》,王莽一直佔據大司馬之位,大司徒先後由孔光和馬宫擔任,大司空先後由彭宣和王崇擔任

[74]

。

前文指出成哀時期三公制的底色在於,大司徒、大司空擁有和大司馬近似的“内輔”之權,而大司馬也得以正式參與部分外朝事務。這一特質在王莽再次開始輔政後是否也得到了繼承呢?關於後者,因爲大司馬仍然擁有印綬、官屬(王莽明言自己有“大司馬印”

[75]

),基本是可以肯定的。而關於前者,一個間接證據爲我們提供了推測的基點。那就是哀帝元壽二年九月“太傅”的設置。

據《漢書•百官公卿表下》,元壽二年“九月辛酉(大司徒孔光)爲太傅。右將軍馬宫爲大司徒”

[76]

。這一天正是中山王也就是平帝即皇帝位的時間

[77]

。太傅被《百官公卿表》稱爲“古官”,即不屬於“漢承秦制”的主流官僚體系,在高后時期曾短暫設置,“哀帝元壽二年復置。位在三公上”

[78]

。孔光正是此時新設太傅的首位就任者。《漢書•孔光傳》載:

(王)莽白太后:“帝幼少,宜置師傅。”徙光爲帝太傅,位四輔,給事中,領宿衛供養,行内署門户,省服御食物。明年,徙爲太師,而莽爲太傅。

[79]

這裡首先可以看到,在孔光被任爲太傅的元壽二年九月,新設的太傅就已經被定位爲“四輔”之一了。此時後來的太師、太保、少傅等“古官”皆尚未設置,所謂“四輔”,只能認爲是“太傅+三公(大司馬、大司徒、大司空)”的組合

[80]

。其次,雖然設置契機來自“帝幼少,宜置師傅”這樣的傳統理由,但太傅的職掌明確記載爲“給事中,領宿衛供養,行内署門户,省服御食物”,顯然是在内朝禁中發揮職能。而王莽本人所任的大司馬,也是傳統上的内輔之官。考慮到前述成哀時期丞相/大司徒、御史大夫/大司空已經擁有的“出入”之權,即分擔了大司馬在内朝的輔政之權,那麼推測這裡由太傅、大司馬、大司徒、大司空所組成的“四輔”皆有内輔之身份,或許並非無據。由此可見,在王莽輔政最初半年的過渡時期内,大司馬王莽雖然號稱“秉政,百官總己以聽於莽”

[81]

,但在制度上並非是唯一的内朝領袖。孔光所擔任的太傅尤其在内朝承擔了不可忽視的功能。

至平帝元始元年,又出現了新的“四輔三公制”。據《漢書•王莽傳上》,此年正月太后王氏先後下詔,以太傅孔光爲太師,“與四輔之政”;以車騎將軍王舜爲太保,左將軍甄豐爲少傅,“皆授四輔之政”;而以大司馬王莽爲太傅,“幹四輔之事,號曰安漢公”

[82]

。據《漢書•百官公卿表上》,太師、太保皆爲此時新置的“古官”

[83]

,少傅亦當如是。再加上設立於半年前的太傅,以四種“古官”組成了新的“四輔”群體。

新“四輔”成立的同時,原來的“三公”仍然存在。《漢書•百官公卿表下》載元始元年“二(正)月丙辰,大司馬王莽爲太傅,大司馬車騎將軍王舜爲太保車騎將軍”

[84]

。實際上王舜未曾有過大司馬之任,上句當句讀爲“大司馬王莽爲太傅、大司馬,車騎將軍王舜爲太保、車騎將軍”。即王莽任太傅的同時,並未失去原有的大司馬之位

[85]

。此前元壽二年八月任命的大司空王崇和九月任命的大司徒馬宫也繼續在位

[86]

。如此,在王莽輔政之初由太傅和三公共同組成的“四輔制”,到元始元年正月就被新的“四輔三公制”所取代。“四輔”與“三公”共同構成了平帝朝廷的最高權力核心

[87]

。在這一體制之中,王莽一身二任,被稱爲“四輔之職,三公之任,而公幹之”,並“賜嘉號曰安漢公,輔翼於帝”

[88]

。

那麼,在元始元年成立的這一“四輔三公”新制中,“三公制”原有的兼任内外的特質是否發生了變化?這方面材料不多,只能根據若干蛛絲馬迹做一些推測。

首先,有一些迹象説明,新設的“四輔”之官,其職能基本都是分佈於内朝的。太傅前已提及主要職能爲“給事中,領宿衛供養,行内署門户,省服御食物”,幾乎囊括了内朝權力最爲核心的諸方面,無怪乎王莽需要親自掌握。又據《漢書•孔光傳》,太師孔光稱疾辭位,太后下詔褒獎,並言:

其令太師毋朝,十日一賜餐。賜太師靈壽杖,黄門令爲太師省中坐置几,太師入省中用杖,賜餐十七物,然後歸老於第,官屬按職如故。

[89]

顔師古在此注曰:“言十日一入朝,受此寵禮。它日則常在家自養,而其屬官依常各行職務。”對孔光的寵禮主要體現在“十日一入朝”的低頻率和“省中坐”旁可“置几”、“用杖”及賜餐品種之多上面。由此似可説明在一般制度上太師也擁有進入省中之權,可在内朝發揮輔政功能。

關於“四輔”中餘下的太保和少傅,《漢書•王莽傳上》的這則史料提供了一點綫索:

(王莽)令太后下詔曰:“皇帝幼年,朕且統政,比加元服。今衆事煩碎,朕春秋高,精氣不堪,殆非所以安躬體而育養皇帝者也。故選忠賢,立四輔,群下勸職,永以康寧。……自今以來,惟封爵乃以聞。他事,安漢公、四輔平决。”

[90]

此條詔書在《王莽傳》中被置於王莽接受太傅、安漢公號之後,應該同樣頒佈於元始元年正月。詔書指示封爵以外的其他政事均由安漢公、四輔“平决”,無需再上奏請示實際代行皇帝權力的太后。所謂“平决”,應包括“平尚書事”和“代皇帝裁决”兩個流程。漢代“平尚書事”的具體含義雖然還有争議

[91]

,但應是由内朝官履行的制度行爲。《漢書•百官公卿表上》“侍中等加官”條晉灼引《漢儀注》曰:“諸吏、給事中日上朝謁,平尚書奏事,分爲左右曹。”

[92]

宣帝曾命太中大夫張敞和光禄大夫于定國“並平尚書事。以正違忤大將軍霍光云云”

[93]

。霍光其時的身份除了大司馬大將軍外,尚有“領尚書事”。宣帝以他人“平尚書事”引起霍光不快,當是因對其“領尚書事”的權力構成了威脅。而“代皇帝裁决”在制度上可能的形式也應是四輔在内朝經過集體討論後代行相關手續。雖然其中在政治上起主導作用的無疑是王莽,但包括太保和少傅在内的四輔在制度上應是統一被定位爲“内輔”的。

那麼,與“四輔”相對的“三公”即大司馬、大司徒、大司空,情况又如何呢?對此,馬宫的經歷可以提供一些綫索。如前所述,馬宫在元始元年正月確立的“四輔三公”新制中爲大司徒。元始五年(

公元

5)四月太師孔光死後,馬宫繼任太師,同時兼任大司徒

[94]

。但同年八月即因哀帝時期的歷史問題而被追究免職。《漢書》所載策免詔書中先引用了馬宫自己的辭官上書,然後得出免職結論。如下:

太師大司徒扶德侯(馬宫)上書言:“……爲臣不忠,當伏斧鉞之誅,幸蒙灑心自新,又令得保首領。伏自惟念,入稱四輔,出備三公,爵爲列侯,誠無顔復望闕廷,無心復居官府,無宜復食國邑。願上太師、大司徒、扶德侯印綬,避賢者路。”

太皇太后詔:“下君章有司,皆以爲四輔之職爲國維綱,三公之任鼎足承君,不有鮮明固守,無以居位。……其上太師、大司徒、印綬使者,以侯就弟。”

[95]

太師、大司徒馬宫同時兼任“四輔”與“三公”之職。他在上書中把自己形容爲“入稱四輔,出備三公”,且對應於後文的“無顔復望闕廷,無心復居官府”,策免詔書中也引述有司所言“四輔之職爲國維綱,三公之任鼎足承君”這樣分開的表述,顯示元始年間的四輔和三公在制度層面可能分别對應内朝與外朝。這與成哀時期以來長期兼任内外的“三公制”相比是一個很大的變化。特别是霍光以來一直居於内朝輔政領袖地位的大司馬,很可能是在這裡第一次失去了内朝官身份。而在成哀時期本已獲得“出入”資格並與大司馬分擔内輔之權的大司徒和大司空,在元始年間似與大司馬一起,又重新被推至禁省之外。他們曾經在内朝共同履行的輔政之權,現在被更爲制度化的新“四輔”群體(太師、太傅、太保、少傅)所取代。

不過同時,如馬宫之例所示,在元始年間的“四輔三公制”中,“入稱四輔,出備三公”這種兼任内外的情况也是存在的。居延漢簡和敦煌漢簡的記録顯示元始年間甄豐也兼任少傅與大司空

[96]

。更爲典型的代表是王莽自己,身兼太傅與大司馬兩職,“四輔之職,三公之任,而公幹之”,内外兩任,確保對朝廷核心權力的絶對把控。

在王莽於居攝元年(6)就任“攝皇帝”之後,“四輔三公制”需要有所變化以適應新的形勢。《漢書•王莽傳上》載其年“三月己丑,立宣帝玄孫嬰爲皇太子,號曰孺子。以王舜爲太傅左輔,甄豐爲太阿右拂,甄邯爲太保後承。又置四少,秩皆二千石”

[97]

。根據後來新莽建國後封拜“輔臣”的記録,“四輔”中還有少阿羲和劉歆;同時,太阿右拂甄豐兼任大司空,大司徒爲平晏

[98]

。王舜既爲太傅左輔,可知王莽在稱“攝皇帝”後,即相應放棄了太傅之位,大司馬之位應該也未予保留(新的人選未知,可能空缺)。而他在内朝的地位,可由“安漢公”在未央宫的“中府”來予以保證

[99]

。史載居攝元年十二月,“安漢公廬爲攝省,府爲攝殿,第爲攝宫”

[100]

,王莽的身份已經無限接近於“皇帝”。

四、新莽王朝的“十一公制”

以上對王莽輔政時期的“四輔三公制”進行了討論。結果顯示,曾經在成哀時期兼任内外的“三公”,這一時期因爲新“四輔”的設立而被外朝化。不過,成哀時期以來在內省皇帝側近設置複數“内輔”的趨勢,反因爲“四輔”的設立而得以强化。或以爲這是王莽出於專權需要而採取的特别措置,帶有臨時性,只是爲了保證内朝和外朝權力都牢牢控制在並非皇帝的王莽手中

[101]

。那麼,在新莽王朝正式建立也就是王莽成爲制度上的皇帝之後,相關體制又如何呢?本節對此進行簡單考察。

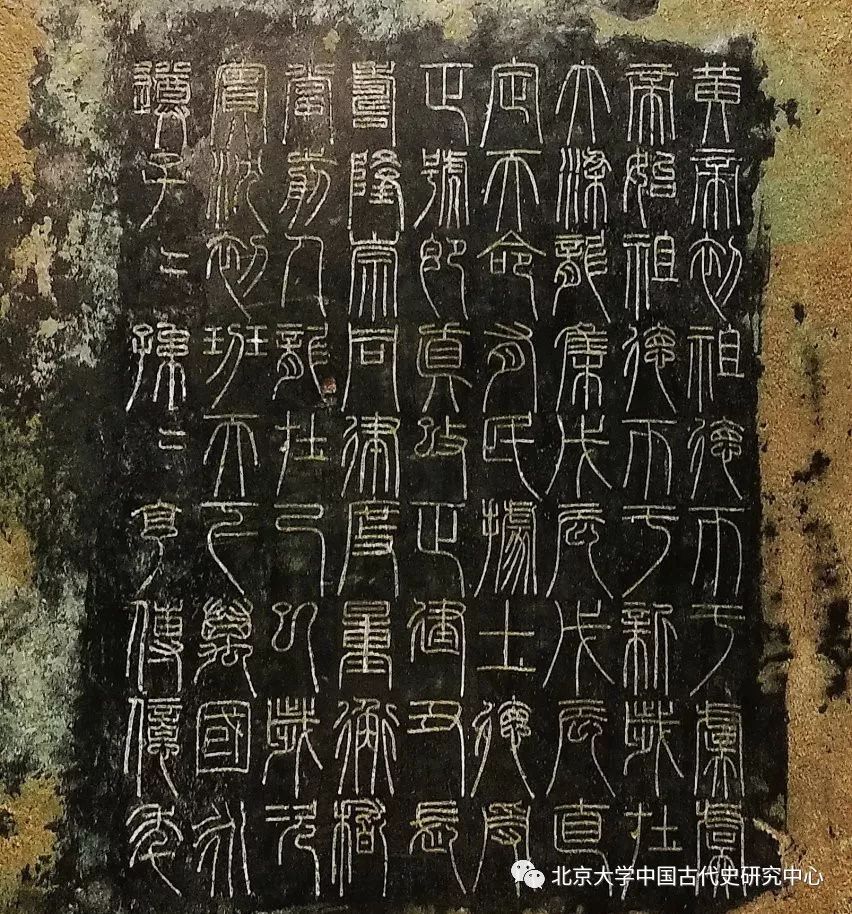

新莽詔版

始建國元年(9)正月,王莽即皇帝位,改國號爲新。實現王朝更替的重要依據爲此前哀章所上“天帝行璽金匱圖”和“赤帝行璽某傳予黄帝金策書”。除王莽外,圖、書中還記有十一人姓名,“皆署官爵,爲輔佐”。其中八人爲當時的朝廷大臣,一人爲哀章,還有兩人爲“令名王興、王盛”

[102]

。王莽即位後即按照金匱所記進行了封拜,號稱“凡十一公”

[103]

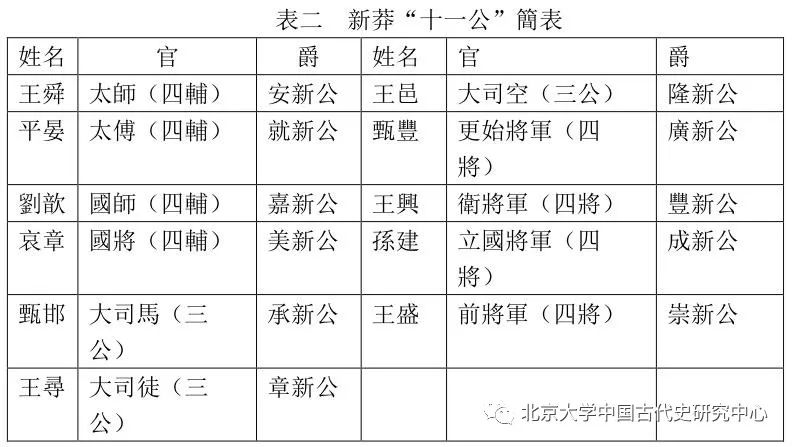

。列如表二所示。

金匱圖書中包含了新王朝的中樞官制,無疑是出自於王莽的造作。這一由四輔、三公和四將組成的“十一公制”

[104]

,在相當程度上體現了王莽對符命的熱愛和對形式化的追求。在核心功臣八人之外,定要加入獻金匱者哀章與“令名王興、王盛”,湊足十一人。最後是從十餘同姓名者中以“卜相”選中城門令史王興和賣餅者王盛,使其一步登天。不過,去除這些因素而觀察四輔、三公與四將的架構,實際上延續了輔政時期以來的中樞體制,或可視爲王莽輔政時期内輔體制的進一步發展。

由此反觀王莽輔政時期的“四輔三公制”,恐怕也不僅僅是出於王莽個人專權的需要,而是融入了適當的政治理念。否則難以解釋王莽完成改朝换代之後,自己已經成爲具有完全合法性的皇帝,何以繼續保留了這一體制且有所發展。反過來説,這一體制所體現的政治理念,也不單單屬於王莽個人,而是應和了當時精英階層的意識形態。如此方能在新莽的皇帝權力起源之路上争取到最大程度的支持。

東漢前期寫就的《漢書•王莽傳》在若干場合,有意突出王莽個人的專斷獨裁,以渲染其“獨夫”形象。如以下這段敘述:

莽自見前專權以得漢政,故務自攬衆事,有司受成苟免。諸寶物名、帑藏、錢谷官,皆宦者領之;吏民上封事書,宦官左右開發,尚書不得知。其畏備臣下如此。

[105]

這條史料後半部分突出了“宦者”和“宦官左右”在新莽權力體制尤其是内朝中的作用。這或許是一個事實,值得進一步討論。但開頭所謂“故務自攬衆事,有司受成苟免”,顔師古注曰:“莽事事自决,成熟乃以付吏,吏苟免罪責而已。”實際上這在某種程度上應視爲是對輔政時期以來内輔體制的評價,而非王莽個人。即以“四輔”爲領袖的内朝官在省中皇帝側近形成了一個議政與决策群體,協助皇帝履行機能。天鳳元年(公元14)三月因日食專門下詔“太傅平晏勿領尚書事,省侍中諸曹兼官者”

[106]

,可見身爲“四輔”之一的太傅在平日有制度性的領尚書事之任。考慮到這一職任自西漢後期霍光以來多為内朝領袖大司馬的專屬,以太傅爲代表的四輔群體的權力位置可見一斑。

又王莽即位之初,即任命陳崇爲五威司命,負責監察上公以下。其策命文曰:

諮爾崇。夫不用命者,亂之原也;大奸猾者,賊之本也;鑄僞金錢者,妨寶貨之道也;驕奢逾制者,凶害之端也;漏泄省中及尚書事者,“機事不密則害成”也;拜爵王庭,謝恩私門者,禄去公室,政從亡矣:凡此六條,國之綱紀。是用建爾作司命,“柔亦不茹,剛亦不吐,不侮鰥寡,不畏强圉”,帝命帥繇,統睦於朝。

[107]

司命策命文强調了所謂“六條綱紀”。其中“拜爵王庭,謝恩私門者,禄去公室”這樣的措辭,西漢後期屢見於時人對外戚權臣的批評

[108]

,這裡應主要指以“四輔”爲代表的内輔群體。需要特意設立司命來對其權力進行監察,可見“四輔”並非虚職,而是有確實的大權,前述太傅平晏“領尚書事”即爲其證。而“漏泄省中及尚書事者”一條則不單指内朝領袖“四輔”,還包括了活躍於内朝和尚書系統的士人。

與“四輔”相對,“三公”和“四將”應無進入内朝輔政之權,更可能是在外朝分擔不同的職任。學者指出新莽時期確立了三公分轄九卿之制,即大司馬轄司允、納言、作士,大司徒轄司直、典樂、秩宗,大司空轄司若、予虞、共工

[109]

。三公的外朝化應是這一制度成立的背景。始建國元年王莽策命群司,將宇宙整體秩序一分爲七,與“四輔三公”一一對應

[110]

。其中四輔負責天時規律的調和,三公則負責與人間秩序相關的地上陰陽的調和

[111]

。這一理念也與新莽制度中四輔、三公分據内朝、外朝的權力格局相對應。東漢三公三分外朝政務的分工體制,最早可溯源於此

[112]

。地皇四年(23)七月,大司馬(三公之一)董忠、衛將軍(四將之一)王涉聯手國師(四輔之一)劉歆欲發動政變劫持王莽,涉聲稱“董公主中軍精兵,涉領宫衛”,二者均非内朝武力

[113]

。其後三人被王莽以使者召至“省户下”,由宦官(中常侍、中黄門)和侍中輕鬆拿下,送至内省

[114]

。儘管董忠和王涉未及發動政變,但以他們的權力無法深入控制内朝是很明顯的。在新莽王朝的“十一公制”中,四輔爲皇帝側近的内朝輔政大臣,三公、四將爲外朝骨幹。這一架構可以視爲前述王莽輔政時期“四輔三公制”的進一步發展。與成哀時期的“三公制”相比,儘管大司馬、大司徒、大司空這三公被外朝化而失去了内輔功能,但就在內省皇帝側近設置複數輔政大臣這一點而言,“十一公制”仍可放在“三公制”的延長綫上。

與西漢相比,新莽内朝體制的重要特質在於外戚權力的淡出。如前所述,西漢後期内朝領袖大司馬之位基本爲外戚所壟斷,内廷之中也充斥了外戚子弟,近侍帷幄,充爪牙官

[115]

。成哀時期引丞相/大司徒、御史大夫/大司空入内朝,一定程度上弱化了外戚群體在省中的權勢,但並未動摇大司馬的優勢地位。而王莽輔政以後,一方面利用自己的外戚身份鞏固權力,一方面又建立“四輔三公制”,形成新的内輔制度。隨著王莽自身身份逐漸接近於皇帝,外戚權力實際上是被排除出了内輔群體。始建國元年的“四輔”人選中,已無人具有外戚身份。

與内朝領袖官員更换爲“四輔”同時,内朝人群的主體也由之前的外戚子弟更换爲朝臣士人子弟。始建國二年(10),更始將軍甄豐父子因事爲王莽所殺,牽連若干權臣子弟,包括更始將軍(四將之一)甄豐子侍中京兆大尹甄尋、國師公(四輔之一)劉歆子侍中東通靈將五司大夫劉棻和右曹長水校尉劉泳及劉歆門人侍中騎都尉丁隆、大司空(三公之一)王邑弟左關將軍王奇等

[116]

。可見其時四輔、三公、四將之子弟門人多帶内朝加官之號。這應是一種普遍狀態。《續漢書•百官志》“侍中”條劉昭注引蔡質《漢儀》的記載尤其值得注意:

又侍中舊與中官俱止禁中。武帝時,侍中莽何羅挾刃謀逆,由是侍中出禁外,有事乃入,畢即出。王莽秉政,侍中復入,與中官共止。

[117]

武帝時因發生了侍中莽何羅謀逆事件,侍中失去了在“禁中”的停留權力。整個西漢後期當皆如此。但在王莽“秉政”以後,侍中又重新與宦官一起“止禁中”。所謂“秉政”,應是從王莽真正掌握大權的平帝元始年間開始算起。“禁中”即内朝對侍中的再次開放,正與其時“四輔三公制”的建立相呼應。

五、餘論

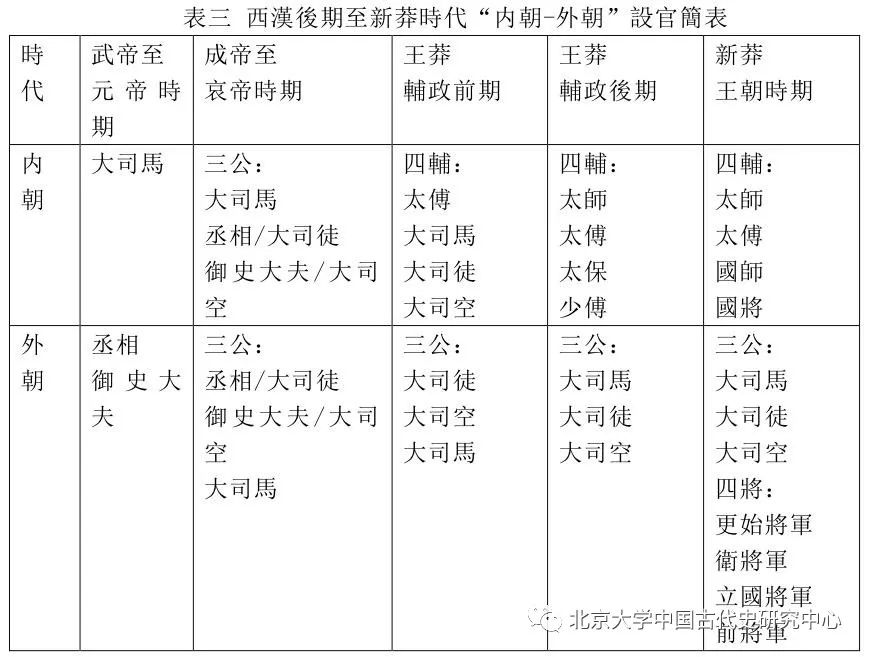

總結以上考察,大體可以得出如下三點結論:

一、西漢後期成帝、哀帝時期成立的“三公制”,包含兩個相輔相成的層面。其一爲丞相/大司徒、御史大夫/大司空進入内朝,分擔此前爲大司馬所壟斷的“内輔”之任。其二爲大司馬通過置印綬、官屬擺脱加官身份,部分參與外朝事務。這兩個層面既關乎制度,亦繫於理念,共同參與了當時皇帝權力結構的再建構

。

二、王莽輔政之初,實行“太傅+三公”的“四輔制”,尚有成哀餘緒。但就任“安漢公”後,改設更具革命性的“四輔三公制”。成哀時期兼任内外的三公(大司馬、大司徒、大司空)被外朝化,而内朝的輔政之任由四輔(太師、太傅、太保、少傅)共同承擔。這一體制在保證王莽對權力的掌控的同時,也體現了精英階層關於皇帝權力結構發展方向的設想。

三、新莽王朝正式建立之後,設置了由四輔、三公、四將組成的“十一公制”。除却其中的符命色彩,這一體制應視爲王莽輔政時期“四輔三公制”的發展,底色並無不同。以士人爲主體的内朝群體也在這一時期取代外戚勢力,獲得了長足的發展空間。

以上結論可簡單列如表三所示。

因此,從成哀時期到新莽王朝,儘管原本爲外戚所壟斷的大司馬一官經歷了從内朝官到外朝官的斷裂,但就在皇帝側近設置複數輔政大臣和士人群體進入内省空間這兩點而言,從漢到新的這半個世紀,整體趨勢可以說是連續向前的,堪稱皇帝權力結構發展的一大歷史走向。這一歷史圖景,是過去的“復古改制”研究和“内朝”研究都未曾充分把握的。如本文開頭所言,我們需要認識到,西漢後期至新莽時代儒學思潮對“皇帝權力結構”的想像與改造——所謂“復古改制”——是將内朝也囊括在内的,皇帝側近權力的構成與實踐同樣包含了理念性的要素

[118]

。

那麼,光武帝建武二十七年定型的東漢“三公制”,與上述趨勢的關係如何呢?如所周知,東漢所謂“三公”並無進入内朝輔政之權,而是在外朝分别負責不同方面的政務。這一點看似與王莽輔政後外朝化的“三公”性質接近,顯示了一定的繼承性。但是在新莽皇帝權力結構中佔據更爲重要位置的“四輔”群體,在東漢却已經不見踪影

[119]

。在東漢初年的制度之中,雖然仍維持“内朝-外朝”的基本格局,但内朝之中只有侍中、中常侍等中低級别的侍從官員,作爲“内輔之臣”的領袖型官員則不復存在

[120]

。因此,就上面所言的歷史走向來説,東漢不止是未繼承新莽體制,甚至連成哀時期三公可“出入”内省爲皇帝“腹心”的程度也不及。换言之,成哀時期以來“内輔”體制半個世紀的發展成果,並未被東漢所繼承。而若從武帝死後霍光擔任大司馬在内朝輔政的武帝後元二年(前87)開始算起,到地皇四年王莽政權覆滅,内朝輔政者的存在長達近百年。東漢制度與之形成了鮮明的斷裂。如何理解這種斷裂與東漢皇帝權力結構之間的關係,仍有待學界深入探討。

附記:

本文寫作和定稿過程中,曾先後承蒙窪添慶文、池田雄一、佐川英治、小尾孝夫、渡邊將智、陳蘇鎮、侯旭東、李曉杰、陳侃理、孫正軍、遊逸飛、范兆飛、馬孟龍、孫聞博、曲柄睿、徐暢、黃楨、龐博、邱雨諸先生及匿名審稿專家惠賜意見,在此一併深致謝意。

編者按:

本文原刊《文史》2018年第4期。如需引用,請參考原文。

[1]

《漢書》卷一九《百官公卿表》,中華書局,1962年;《續漢書•百官志》,《後漢書》志二四至二八,中華書局,1965年。關於《漢書•百官公卿表》的基本體例,參看中村圭爾《六朝における官僚制の敘述》,《東洋學報》91-2,2009年。關於《續漢志•百官志》的基本體例,參看徐冲《〈續漢書•百官志〉與漢晉間的官制撰述——以“郡太守”條的辨證爲中心》,《中華文史論叢》2013年第4期;佐藤達郎《『続漢書』百官志と晉官品令》,《関西學院史學》42,2015年。

[2]

關於中國古代“宰相”權力的理解,參看祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第一章《前言》,中國社會科學出版社,1990年。

[3]

漢代三公制的研究,參看陶希聖、沈巨塵《秦漢政治制度》,第二章《中央政府》,商務印書館,1936年;勞榦《論漢代的内朝與外朝》、《漢代政治組織的特質及其功能》,收入氏著《勞榦學術論文集甲編》,藝文印書館,1976年;徐復觀《漢代一人專制政治下的官制演變》,收入氏著《兩漢思想史(卷一)——周秦漢政治社會結構之研究》,學生書局,1980年;安作璋、熊鐵基《秦漢官制史稿》(新版),第一章《三公和丞相》,第三章《中朝官》,齊魯書社,2007年;祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第二章《兩漢的三公(上)》,第三章《兩漢的三公(下)》,第四章《西漢的中朝官與尚書》;陳仲安、王素《漢唐職官制度研究》,第一章第一節《漢代中央官制略論》,中華書局,1993年;楊鴻年《漢魏制度叢考》(新版),“宫省制度”條、“中朝官與外朝官”條,武漢大學出版社,2005年;卜憲群《秦漢官僚制度》,第四章第一節《三公制考述》,社會科學文獻出版社,2002年;伊藤徳男《前漢の三公について》,《歴史》8,1954年;大庭脩《漢王朝の支配機構》,收入氏著《秦漢法制史の研究》,創文社,1982年;下倉涉《「三公」の政治的地位》,《集刊東洋学》78,1997年;渡邊将智《後漢政治制度の研究》,第三章《「三公形骸化説」の再検討》,第四章《後漢における公府

・

将軍府と府主》,终章《漢王朝の皇帝支配体制の特色とその展開》,早稻田大學出版部,2014年。

[4]

參看閻步克《士大夫政治演生史稿》,第九章《“奉天法古”的王莽“新政”》,北京大學出版社,1996年;甘懷真《西漢郊祀禮的成立》,收入氏著《皇權、禮儀與經典詮釋:中國古代政治史研究》,臺大出版中心,2004年;陳蘇鎮《〈春秋〉與“漢道”——兩漢政治與政治文化研究》,第四章《“純任德教,用周政”——西漢後期和王莽時期的改制運動》,中華書局,2011年;陳侃理《儒學、數術與政治:災異的政治文化史》,第四章第二節《罪己與問責:災異咎責與漢唐間的政治變革》,北京大學出版社,2014年;山田勝芳《前漢末三公制の形成と新出漢簡:王莽代政治史の一前提》,《集刊東洋學》68,1992年;渡辺信一郎《中国古代の王権と天下秩序——日中比較史の視点から》,第三章《天下観念と中国における古典的国制の成立》,校倉書房,1994年;保科季子《前漢後半期における儒家禮制の受容——漢的傳統との對立と皇帝觀の變貌》,收入《方法としての丸山真男》,青木書店,1998年;阿部幸信《漢代官僚機構の構造——中國古代帝國の政治的上部構造に関する試論》,《九州大學東洋史論集》31,2003年;同氏《漢晉間綬制的變遷》,徐冲譯,收入余欣主編《中古時代的禮儀、宗教與制度》,上海古籍出版社,2012年;吉野賢一《前漢末における三公制の形成について》,《九州大學東洋史論集》33,2005年;馬場理惠子《前漢後半期における官制秩序の形成--王莽の官制改革を中心として》,《研究論集》7,2009年。

[5]

參看閻步克《士大夫政治演生史稿》,第九章《“奉天法古”的王莽“新政”》;同氏《文窮圖見:王莽保災令所見十二卿及州、部辨疑》,《中國史研究》2004年第4期;同氏《詩國:王莽庸部、曹部探源》,《中國社會科學》2004年第6期。

[6]

參看勞榦《論漢代的内朝與外朝》、《漢代政治組織的特質及其功能》;楊鴻年《漢魏制度叢考》(新版),“宫省制度”條、“中朝官與外朝官”條;廖伯源《西漢皇宫宿衛警備雜考》、《試論西漢諸將軍之制度及其政治地位》,收入氏著《歷史與制度——漢代政治制度試釋》,臺灣商務印書館,1998年;同氏《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第二編《西漢之中朝官考論》,中華書局,2017年;祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第四章《西漢的中朝官與尚書》;陳蘇鎮《漢未央宫殿中考》,《文史》2016年第2期;同氏《未央宫四殿考》,《歷史研究》2016年第5期;冨田健之《内朝と外朝:漢朝政治構造の基礎的考察》,《新潟大學教育學部紀要》27-2,1986年;同氏《前漢後期における尚書体制の展開とそれをめぐる諸問題:中書宦官

・

三公制形成

・

王莽政権》,《東アジア:歴史と文化》7,1998年;藤田高夫《前漢後半期の外戚と官僚機構》,《東洋史研究》48-4,1990年;米田健志《前漢後期における中朝と尚書——皇帝の日常政務との關連から》,《東洋史研究》64-2,2005年;福永善隆《前漢における内朝の形成:郎官

・

大夫の変遷を中心として》,《史學雜誌》120-8,2011年;同氏《漢代における尚書と内朝》,《東洋史研究》71-2,2012年;渡邊將智《後漢政治制度の研究》,第一章《後漢における宦官の制度的基盤と尚書台》,第六章《後漢洛陽城における皇帝

・

諸官の政治空間》。學界關於漢代“内朝”的不同理解,這裡不具體展開。相關研究史,參看渡邊將智《後漢政治制度の研究•序章》。

[7]

閻步克《論張家山漢簡〈二年律令〉中的“宦皇帝”》,收入氏著《從爵本位到官本位:秦漢官僚品位結構研究》,三聯書店,2009年;侯旭東《寵:信—任型君臣關係與西漢歷史的展開》,北京師範大學出版社,2018年。

[8]

本文所謂的“皇帝權力結構”,指圍繞中國古代政治社會中所實現的最高支配權即皇帝權力而形成的整體權力秩序,與“皇權”或“皇帝個人權力”有别。參看徐冲《中古時代的歷史書寫與皇帝權力起源·前言》,上海古籍出版社,2012年。

[9]

《漢書》卷八三《朱博傳》,第3404-3405頁。

[10]

參看祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第52-53頁。這一措置的前提是御史大夫此前經歷了“外朝化”,參看侯旭東《西漢御史大夫寺位置的變遷:兼論御史大夫的職掌》,《中華文史論叢》2015年第1期。

[11]

《漢書》卷八三《朱博傳》,第3405頁。

[12]

《漢書》卷一一《哀帝紀》,第344頁。

[13]

《資治通鑑》,中華書局,1956年,第1123頁。

[14]

《續漢書•百官志一》,《後漢書》,第3557、3560、3561頁。其中“太尉”條原文爲“(太尉)掌四方兵事功課”,推測當爲“(太尉)掌兵事。……凡四方兵事功課”文字脱佚所致。參看徐冲《從“司馬主天”到“太尉掌兵事”:東漢太尉淵源考》,《中國史研究》待刊稿。

[15]

參看祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第63-67頁。

[16]

《漢書》卷一九上《百官公卿表上•序》,第722頁。更系統的説法見《韓詩外傳》和《尚書大傳》等。參看陳侃理《儒學、數術與政治:災異的政治文化史》,第195-196頁。

[17]

參看徐冲《從“司馬主天”到“太尉掌兵事”:東漢太尉淵源考》。

[18]

如哀帝死後,王太后策免大司馬董賢詔曰“夫三公,鼎足之輔也”,見《漢書》卷九三《佞幸傳•董賢》,第3739頁。不贅舉。

[19]

類似理解並不少見。如安作璋、熊鐵基《秦漢官制史稿》:“及至成帝改爲三公制以後,……丞相的職權一分爲三,一人單獨的責任制,改爲三人共同負責制。”第7-8頁。

[20]

參看祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第72-78頁。

[21]

參看楊鴻年《漢魏制度叢考》(新版),“中朝官與外朝官”條,第134-144頁;廖伯源《西漢皇宫宿衛警備雜考》,氏著《歷史與制度——漢代政治制度試釋》,第28-35頁;同氏《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第二編《西漢之中朝官考論》;渡邊將智《後漢政治制度の研究》,第一章《後漢における宦官の制度的基盤と尚書台》,第六章《後漢洛陽城における皇帝

・

諸官の政治空間》。近年學者又有新説。如孫聞博《西漢加官考》主張,“雖侍中、中常侍確多供事省内,但大司馬大將軍等主要中朝官是圍繞尚書來處理政務、輔佐君主的;包括經常進行的中朝集議在内,這些工作實際均在殿内省外的空間進行”,載《史林》2012年第5期;曲柄睿《漢代宫省宿衛的四重體系研究》主張“禁中”不同於“省中”,是更爲核心的皇帝日常起居所在,載《古代文明》6-3,2012年。

[22]

參看陳蘇鎮《漢未央宫殿中考》,第二節“殿中的機構和設施”;同氏《東漢的“禁中”和“殿中”》,《中華文史論叢》2018年第1期;渡辺信一郎《天空の玉座——中國古代帝國の朝政と儀禮》,第I章《朝政の構造——中國古代國家の會議と朝政》,柏書房,1996年;渡邊將智《後漢政治制度の研究》,第一章《後漢における宦官の制度的基盤と尚書台》,第四章《後漢における公府•將軍府と府主》,第六章《後漢洛陽城における皇帝

・

諸官の政治空間》。又史料中的“中朝”一般認爲即“内朝”,位於省中/禁中。陳蘇鎮《漢未央宫殿中考》第三節“所謂‘中朝’”提出新説,認爲中朝=廷中=朝堂,在未央宫内前殿與溫室殿(即省中)之間的承明殿前。但這一區域本來就是公卿大臣集議之處,似不應混同於内朝官議政的“中朝”。

[23]

《漢書》卷七七《劉輔傳》載:“中朝左將軍辛慶忌、光禄大夫師丹、太中大夫谷永俱上書云云。”顔師古注引孟康曰:“中朝,内朝也。大司馬、左右前後將軍、侍中、常侍、散騎、諸吏爲中朝。丞相以下至六百石爲外朝也。”第3253頁。孟康將左右前後將軍與大司馬、侍中等“加官”並列爲“中朝”,這一意見對後世學者影響很大。廖伯源甚至將大將軍、驃騎將軍、車騎將軍、衛將軍、前後左右將軍徑稱之爲“中朝將軍”,見《試論西漢諸將軍之制度及其政治地位》。但西漢諸將軍皆有典屯兵之本職,有印綬官屬,應該需要加侍中等内朝官號後才得以入省中。《漢書•百官公卿表》載侍中等加官“所加或列侯、將軍、卿大夫、將、都尉、尚書、太醫、太官令至郎中”(第739頁),即内朝官的加官對象包括了諸將軍在内,也可以反證單憑將軍身份並不能進入内朝。若干顯示以將軍身份參與中朝議政的史料,或爲省略加官號的結果。

[24]

廖伯源對“中朝官”的定義强調其官職冗散,並以此論證西漢尚書非“中朝官”,載氏著《制度與政治:政治制度與西漢後期之政局變化》,第二編《西漢之中朝官考論》。從這一角度來説,武帝以後的内朝與漢初的“宦皇帝”群體之間存在一定的繼承關係。關於後者,參看閻步克《論張家山漢簡〈二年律令〉中的“宦皇帝”》。日本北朝史研究者川本芳昭也曾將北魏内朝官與日本古代國家的人制諸官、漢代前期的郎官及内朝、元代的怯薛制進行比較研究,見《北魏内朝再論―比較史の観點から見た―》、《中國前近代における所謂中華帝國の構造についての覚書―北魏と元

・

遼、および漢との比較―》,收入氏著《東アジア古代における諸民族と國家》,汲古書院,2015年。

[25]

參看廖伯源《試論西漢諸將軍之制度及其政治地位》。

[26]

《漢書》卷六六《車千秋傳》,第2886頁。

[27]

參看祝總斌《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》,第62頁;陳侃理《儒學、數術與政治:災異的政治文化史》,第198-199頁。

[28]

《漢書》卷八三《朱博傳》載:“時曲陽侯王根爲大司馬票騎將軍,而何武爲御史大夫。於是上賜曲陽侯根大司馬印綬,置官屬,罷票騎將軍官,以御史大夫何武爲大司空,封列侯,皆增奉如丞相,以備三公官焉。”第3405頁。