强行的事情,如同直拳,会让中国人难受。

侧面化解,你来我往,不伤和气,矛盾却处理完了,这就是一种中国人的推手文化呢。

(文末有节目完整视频哦~)

说到李安,很多人说他的影片是艺术。实际上,他拍的片都有通俗易懂的表层故事,是具有商业性的。但李安的高明之处在于,他总在通俗易懂的表面故事下,藏很多主题和让人深层思考的东西。

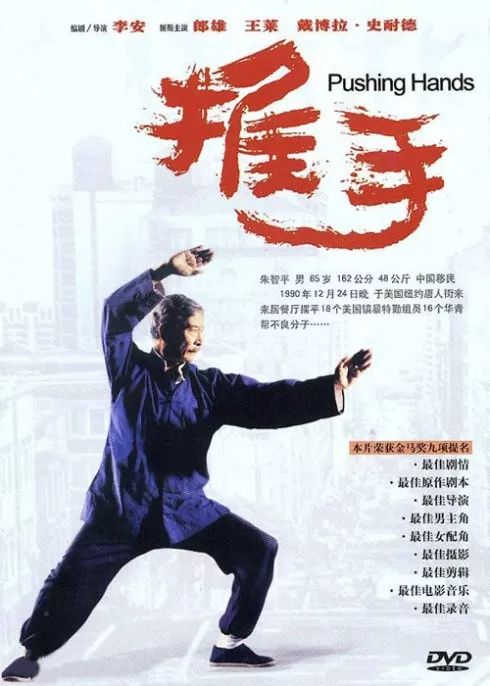

李安导演的家庭三部曲:《推手》(1991)、《喜宴》(1993)、《饮食男女》(1994),我们按照时间倒序讲过了后两部,今天来聊第一部,也是李安导演的处女作《推手》。

影片获得了1991年金马奖特别评审团奖

,同时获得

最佳男主和女配

,还有另外六项提名,这已经是对一个新人导演的极大肯定了。

作品讲述了退休的太极拳大师老朱跟随儿子到美国后发生的一系列故事。

在李安的自传:《十年一觉电影梦》里面有提到,当时,在中国台湾“新闻局”获奖的有两部剧本,第一是《推手》,奖金40万台币,第二是《喜宴》,奖金20万台币。

文末传送门有《喜宴》的节目视频~

后来,“中影”的徐立功,建议他先拍《推手》。其实

当时李安是拒绝的

,因为《推手》既不艺术,又不商业,而且老头主演的戏没人看。但徐立功拿出一千两百万预算给他说,就这么决定吧,只要女主角不太丑就好。

然后李安想了两天,还是拍了。拍的时候,选的屋子是空的,而剧组穷的厉害,没有像样的布置,

李安就把自己家的桌子和锅碗瓢盆搬了过来,结果就在片子里被摔坏了

。

以致于最后家里穷得没有餐桌。

李安儿子饰演老朱的孙子

其实

预算的紧张

从影片中还是能看出一些端倪的,比如这个开始的长镜头里背景是一个大面积的白墙,还有老朱回房间后一侧的空白,像这种在李安后期的电影中都是避免了的。

我们在《喜宴》微剧场的点评里面说过,这样的镜头在《

推手

》中比较常见,《

喜宴

》里偶尔有几个,再到后面《

饮食男女

》就没有了。

故事一开始有默片的感觉,最初是一个几十秒的长镜头,之后的

七分钟里都没有对话台词,却让观众明白了玛莎和老朱之间的关系

。

这里有一个很明显的分割画面,大家应该都看出来了,他们虽然住在一个屋子,但在镜头里却处于被隔绝开的两个空间中。

左侧父亲老朱与右侧儿媳玛莎

另外,李安因为是初次拍片,也有一些非常有意思的小心思,比如陈太的初次亮相,从一个手掌里面登场,感觉

手掌成了角色登场的幕布

,也带来一种强烈的喜剧感。

片中陈太第一次出场

还有很多,比如这个镜头,晓生和玛莎的床边摆了一张父亲的照片,这个带点喜感的镜头好像在暗示观众,就算他们在睡觉的时候,老朱也是在发挥着影响力的。

说到电影的主题,李安的自传中提到,他最初是想把一个

致虚极、守静笃

的太极拳大师放到一个戏剧结构的故事里,

与命运过招,看他沉不沉得住气

。片子结尾是,老头儿通不过考验,因为他放不下。这让我想起来老头和儿子讲自己“炼神还虚”总是炼不成,果然情感还是放不下吧。

提到太极推手,人与人之间

应该保持一种

微妙的平衡

,也可以说是安全距离,比如家庭内部的相处之道,

留有一定的距离才会让彼此之间更加和睦

。

电影的最后,老朱只是小心地询问陈太有没有空,并没有直接发起邀约,如果陈太回答没空,他也不会尴尬。

不戳破,点到为止的沟通方式

,不管结果怎样,都能让双方感到舒服。

老朱问陈太:下午有事吗?

正如片尾,晓生告诉玛莎,推手是父亲回避(

处理

)冲突的一种方式,

当对方打过来时,可以不还击,而是躲开对方的攻击

,李安用推手做比喻,其实是表达了中国传统文化中非常核心的元素。

强行的事情,如同直拳

,

会让中国人难受

。就像陈太太和老朱,他们是不愿意被儿女操控的,所以当孩子们有意撮合时,他们都选择了反抗,虽然他们其实彼此是有好感的。又比如,当店长强行要让老朱离开时,也没有成功。其实也许店长不这么强行,再有一些耐心,老朱可能会自己离开。

电影里几次出现的强行的安排,都没有得到什么好的结果

。这也许正是推手的寓意吧。

侧面化解,你来我往,不伤和气,矛盾却处理完了

,这就是一种中国人的推手文化呢。

有一个很有意思的段落,晓生说他们这么大的房子,在中国的话是可以住四家人的。也许正是

中国人大家庭长期的群居习惯,于是形成了类似于推手的生活哲学。

因为有人就会有矛盾,

而

长久的密集的居住和交互

,让大家锻炼出了一套比较好的,可以回避矛盾的方法,因为如果他们不这么说话,很可能就不能维持大家庭的团结与和睦。