政府节约运动其实是大臣必然的选择。一个新官上任,新政基本上会从“透明”(第一集)、“高效”(第二集)、“节约”(第三集)这些关键词入手。

原因很简单,政府的权威大部分都来源于传统道德,这些词,老百姓容易理解,又有一种天然的道德喜好。

对之,行政部的实际操纵人,本剧的另一个主角,大臣的秘书长汉弗莱也见怪不怪了:

“把最困难的工作放在标题里就行了。”

然而,大臣还是个政治新手,或者说尚未变成恶龙,他并

不满足于仅仅把节约放在标题里,这次他要动真格的。

秘书长决定给这位新大臣一点教训,此前,他特意问了手下一个问题:

“企业的成功可以用规模、利润来衡量,可政府的成功,用什么标准来衡量呢?”

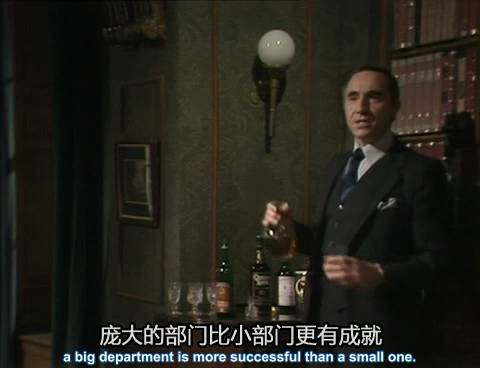

这个问题其实是编剧问观众的,他不希望我们只是把讽刺当成对个人品质的批判,秘书长的解释是:

“政府没有利润,我们的成就是用雇员多少和预算大小来衡量的,庞大的部门永远比小部门更有成就。”

政府的目标历来有 “小政府理论”和“大政府理论”,前者认为政府只要做好公共事业和社会福利就行了,后者认为政府还要引领经济发展。

不过,秘书长显然认为这些都是扯蛋。

任何部门任何组织,不管它叫什么名字,不管它被设立的最初目的是什么,只要它存在一天,他们都有一个共同的使命:活下去。

规模大的部门一定比规模小的部门生命力强。

有钱的部门一定比没钱的部门抗风险能力高。

企业要活下去,靠的是利润,规模大小不是关键。但政府部门不一样,

它们没有自我造血功能,只能靠上面的拨款,它们活下去的理由只有一个:Too big to fail。

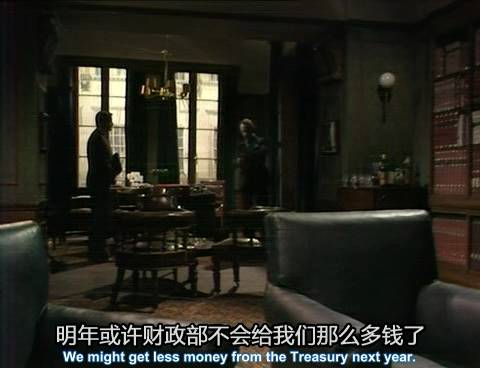

汉弗莱不愿意真节约,道理很简单,如果今年把费用降下去,明年的财政预算就会缩减,部门就会越来越小,不知道哪一天就被裁掉了。

所以他把节约运动分为

“写成标题上的节约”和“不负责的节约”

。

可以说,

任何节约行动,都是一个组织的自杀行为

——除非这个组织已经“胖”到无法行动的地步。

中国历史上有无数次精简机构的运动,可每一次的结果都是越减人越多——减下去以后没几年,人数又涨回来了,不同的是“但见新人笑,哪闻旧人哭”。

那么,为什么大臣一定要搞这个节约运动呢?这是他的幼稚所导致的政治自杀吗?

这就是更深层的问题:

部门的意志和部门里的人的意志,是两回事。