文:艾小羊

来源:清唱(ID:qingchangaixiaoyang)

养了4个儿子,却死在出租屋,是我朋友刘小念的老家邻居,周老太的故事。她有个公号叫“写故事的刘小念”。

周老太养了4个儿子。中风以后,生活不能自理,在北京上海的儿子,她跟不去;留在家乡的儿子,忙于处理自己人到中年的一地鸡毛,无力照顾她。最后大家一起出钱,把她安置在出租屋里,每月花7000块钱为她请护工。

周老太觉得自己晚景凄凉,白养这么多孩子,但她的子女,其实也没谁是真正的白眼狼。

哪个成年人活得容易呢,还不是各有各的难处。

单纯的善恶对抗,是童话最爱的题材;现实生活中,亲人之间的彼此伤害,往往是心有余而力不足。

这个故事对我触动很大。

作为一个二胎妈妈,我太明白生孩子、养孩子,要消耗多少精力、放弃多少东西。所以我也经常自问,你为什么要生?这个世界并不美好,你也没征求过他们的意见,茫然把他们带到这个世界,是为了什么?

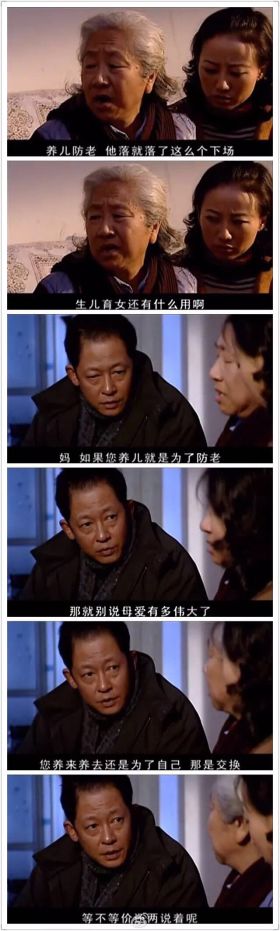

如果有人告诉我“养儿防老”,我会跟他打一架。

你以为父母是因为相爱,所以有了你;你以为父母之爱是最单纯的本能,但“养儿防老”一说出口,所有的温情瞬间轰然倒塌。原来我们未经同意被带到这个世界,不过是跟马戏团的猴子一样,为了养大收割的。

养儿防老的危害还不止于此。

它是中国父母普遍缺乏边界意识的根源。很多人把孩子当成自己的未来,对他们付出不计成本、不留后路。当孩子长大,当初付出有多狠,如今索取和压制就有多毒。

孩子是自由的星星,只是恰巧落在了我们的庭院。

《上海的金枝玉叶》里,谢家四小姐黛西被下放郊区农场,丈夫入狱。为了陪伴独自在家的幼子,她不像别人那样住在农场,而是晚上十二点到家陪孩子,次日清晨四五点钟又启程赶回农场。

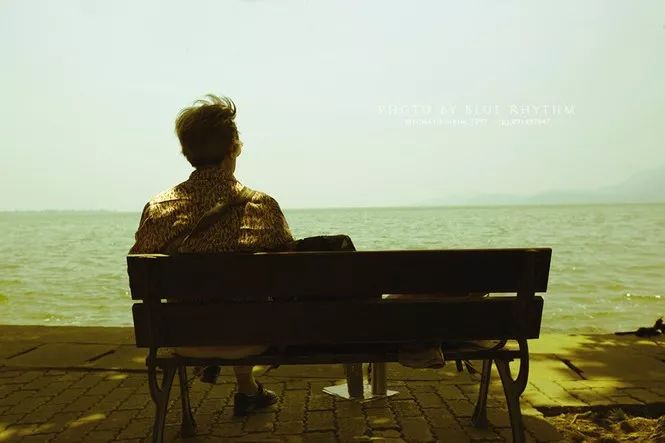

这种难,超过我们现在绝大多数父母。然而她90岁的时候,一个人住在上海的老房子里。

作家陈丹燕采访她,问她要不要孩子们给钱。她说:

“我不要他们的钱。他们给我钱,或者回来看我,都是情份,不是他们理所当然应该这样做的。”

黛西晚年与一个老护工住在一起,子女在美国。她用铝锅做戚风蛋糕,去世的时候,子女不在身边,但洁净向阳的窗台上,摆着她最喜欢的白色百合花。

看到这一段,终于明白这个女人为什么一生经历大风大浪,却始终活得阳光向上。因为她想得开,不放债,把苦与乐,都当作是自己的命运,是她自己的选择。

不放债,是人活着的基本。生孩子,无论一胎还是二胎,自己愿意、想生,才是真正的理由。

所以每个人都应该考虑清楚一个问题:

如果养儿不防老,我们为什么生孩子?

对我来说,首先是“我愿意”。作为好奇的白羊座,我想知道怀孕生孩子是怎么回事,想知道被孩子花瓣式的小嘴吮吸是什么感受。

其次,为了活得更有重量和质感。

如果没有孩子,我一定不会像现在这么努力。孩子作为一种负担,某种意义上也拓展了我们生命的边界,让我们更快成长为一个大人。

第三,孩子是父母最好的老师。孩子属于未来,而我们属于过去。我不求他们养老,只求他们愿意带我一起玩。

除了为什么生,我还有三点建议,能让你少后悔。