温馨提示:

1、本文是一篇创新方法论的专题,是本公众号“老钱谈创新”内部分文章的基础背景理论。为了方便读者能够更深入理解相关文章的背后逻辑,避免在每一篇文章内都重复解释,所以本文内容独立出来自成一篇。今后本公众号内相关创新文章如有涉及,只要链接到本文,即可供感兴趣者做延伸阅读与学习。这也是一种模块化的文章布局方法吧。

2、本文中所涉及的创新案例、基本创新概念、创新逻辑和创新框架,保留知识产权,如有转载或使用,请注明出处。

3、本文内容比较烧脑,建议收藏后有空时深度阅读、揣摩,可留言与只谈创新的老钱互动。

为了讨论一系列的热点创新问题,或者分析领域各不相同的实际创新案例,我们要做一个基础创新理论的铺垫

,包括基本框架、逻辑和概念。本文主要讨论用户群和市场的结构,以及空白的新增市场和惯性的存量市场的根本差异。本文会提及三个最重要的关键词,

一个是划分用户群与市场的“波段“,一个是从一个用户群跨越到另一个用户群的“鸿沟”,一个是用户使用某个产品来满足自己的需求而所付出的“代价”

,

Get

到它们的含义奥秘,就

Get

到了本文的精髓。

经常有创业、创新与投资界的人,一上来就开始讨论,有没有用户?是不是刚需?是不是痛点?然后反复讨论来讨论去,好像只要论证清楚了用户是有的、刚需是存在的(刚需要刚)、痛点是真实的(痛点要痛),尤其是本人现身说法是有刚需痛点存在的,那么这一次的创新项目就有了立足点、商业上就能成功似的。我们说,这是远远不够的。因为用户与刚需(含痛点),不是一个没有时空属性的奇点,恰恰相反,它们是有时空属性的,如果我们进一步仔细剖析,把它们在时空上展开,一方面时间是在慢慢流淌的,另一方面用户数量也是在慢慢发展增长的,从

0开始

,到

100

,到

10000......

,并非一蹴而就。

我们可以假设一个新产品的所有潜在用户群,最后都成了真正的用户,那么这也是需要一个逐步的过程,

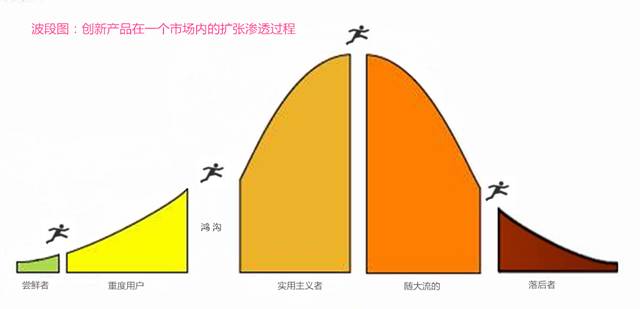

一般来说用户群可以分为5大类:尝鲜者、重度刚需用户、实用主义用户、随大流的普通用户、后知后觉的落后用户

。他们之间有着明确的界限,一个创新产品需要从一个用户群体,过渡跨越到下一个用户群体,跨越不同用户群之间的鸿沟,一波一波的,如果跨越成功,则市场会继续暴涨,公司继续往更大的商业成功方向走,跨越不过去,那么就到此为止了。这个不断跨越过程,就是在不同用户群之间的波段扩张,波浪一样从一个阶段过渡到下一个阶段。

一个市场内的用户分类和跨越波段图

下面我们就详细解释一下这几类用户群的各自特质,以及他们对待新产品的关键差异上。

1、尝鲜者

顾名思义,就是喜欢时髦的、新颖事物的人。

他们有强烈的好奇心,新东西都希望能拿来玩耍一下,这就是他们的需求。

尝鲜者对待新生事物的态度是:我为什么不试一试呢?来一个把玩一下吧。

因此几乎所有的新产品都会有尝鲜者使用,甚至成为发烧友。

他们往往是前卫的年轻人居多,兴趣来的快,当然去的也快(水性杨花),他们并不是产品的真正用户,满足的是他们的好奇心,而不是一个具体的功能需求。

尝鲜者带来的销量往往很小,产品问题也不少,等待产品迭代了后,如果一个产品止步于这个群体,可能后续用户量就推不上去了。那么商业上还没有正式开始,就已经必败无疑了。

很多大公司都有很多这样的创新产品,作为公司的创新姿态和品牌展示的手段,并没有、也事实上不能带来商业回报。很多

App

、智能硬件发布后热闹一阵子就

out

了。Google Glass就是典型,正在进行中的自动驾驶汽车也有一定的可能如此。

2、重度刚需用户

他们真的有一个特别的刚需或痛点,需要满足或解决。只要产品能顶用,他们就不会太关注自己所付出的代价,即使复杂、不完善、麻烦或昂贵的,也会坚持使用。

一个创新产品,如果能跨越到重度而实用的刚需用户群,那么就拥有了一片哪怕是小众的细分市场,而可以在商业上长期坚持下去。当然能不能赚钱、甚至赚大钱,要看用户群的规模、具体的成本结构与运营情况,有时候会长期亏损而无法盈利。

例如可以防PM2.5的3M口罩,佩戴复杂而麻烦,价格也不菲,那些坚持在街头巷尾戴着的用户,要点赞的,他们真的是非常在意健康的人群,而为此付出了不菲的代价,这个代价是其他同样在意健康,但是却无法坚持的用户群所不愿承受的。

重度用户:太好了,我终于可以做某某事情了。

他们往往为了刚的需、痛的点,不顾成本代价(价格不敏感),或愿意耗费大代价

(

麻烦、不方便和付费

)

。很多产品经过多次迭代改进,是有细分小众刚需用户群的,长期不离不弃。

3、实用主义用户

他们总体上不看重品牌和人群影响力,更不会因为是“创新”而跃跃欲试。

他们虽然也有与重度用户一样的需求或痛点,但是强烈程度比不上重度用户。他们不会不顾一切的想要满足需求,因为他们是实用的,也是价格敏感的,他们会权衡自己所要付出的代价,如果代价超过了自己可以承受的水准或者不合情理,那么就不情愿采用创新产品了,而继续让自己的刚需沉睡去吧。

尤其重要的是,他们不会孤立的看创新产品,而是要拿来与那些早已经存在的、也已经满足了他们需求的那些解决方案(已经存在的产品),做一下对比。

如果新产品的方案,本身就是利弊参半的,那么他们就会质疑:我为什么要用你这个新产品呢?

而如果新产品的方案只是综合代价稍低的话,那么在他们看来,就是锦上添花、可有可无的,撬动不他们的热情。毕竟要改变习惯、替换已有的产品。

所以为了让他们开始使用创新产品,必须有雪中送炭的效果,也即新产品必须比起已有的几个产品的使用代价,要低(更简单、更便利和更便宜)很多(10倍改善)才行。

相应的,一个创新产品如果得到实用主义用户的认同,那么就算跨越了大众化的鸿沟,接下来可以轻装上阵,持续在商业上做的很大,获取更多的主流用户。

比如说城市共享单车,因为全面的Snap化(轻简快与方便),让普通用户在1~3km的城市交通需求,可以很低的代价完成,且能想用就用、用完即弃,比起之前的公共租赁自行车,门槛更低、更方便了,形成了全面的优势与超越。然后更多的实用主义用户井喷出来,一起来骑共享单车了!虽然此时共享单车还存在着押金退还风险,交通安全的责任划分风险,骑行体验差,不能这个不能那个,但有总比没有强了。以及那些发现iPhone3GS真的可以方便自己移动化上网(信息娱乐社交和商务)的人。

实用主义:嗯,新东西哦?我为什么要用呢?给我一个理由先!

我权衡一下吧,还是太复杂、太麻烦、价格太贵了,暂时不用了吧。或者说,还可以,使用方便、价格不贵,虽然有一些缺点和风险,但是解决问题的效果还行,毕竟使用功能是合格的了,那就用起来吧。

举例来说,如果几年前微信刚刚热起来的时候,每个月收费

10

元的话,那么重度刚需用户会觉得无所谓,而继续每月缴费使用微信,但是相比之下,实用主义用户可能就觉得不值了。当然现在微信已经蔚然成风,同样的假设性问题,答案就会不一样了。

用户尚未使用时的考虑,与已经使用并成为习惯后的考虑,是不一样的。很多事后看起来的刚需与痛点,在事先对实用主义用户来说,并不是特别的明显想用(刚需不刚、痛点不痛)。我们现在拥有的很多产品,尤其是与电、计算机和互联网相关的产品,100多年前,你问大清王朝的子民,他们需要吗?需要吗?真的需要吗?!

4、随大流的用户

他们也是大众用户的主体,他们总体上是

看中品牌和人群影响力的用户,他们的需求和痛点并不强烈,刚出现的创新产品对他们来说,是可有可无的

,他们不情愿使用,也比较挑剔

。但是随着产品的迭代升级和完善(明显的缺点基本上已消除),身边的使用者越来越多(一波接一波的跨越鸿沟),运营方的能力越来越强,服务品质越来越高,品牌越来越响,公众形象越来越好,很多前期发展中的问题已经慢慢被解决了,他们也就欣然接受而开始尝试使用新产品,慢慢替换以前的使用习惯或直接形成新的习惯,甚至在某一段时间内形成一股争先恐后的热潮。哪怕产品带来的价值可能是锦上添花的,也是可以接受的了。比如说突然从某一刻开始,iPhone4S成了国内众人追捧的街机了,然后一堆人还抱怨说iPhone4S的诸多不好用。

随大流的用户,一般来说,并不仔细研究产品本身,不会详细对比不同产品之间的差异,即使使用很长时间,也往往说不出这个产品好在哪里。主要看感受、视觉效果和品牌氛围。

随大流的用户:哈,大家都用了,我不能落后啊,要拿得出手、倍有面子才行,老板来一个好看的(或贵的)!

因为此时几个类似产品的功能差别越来越小,品质也都是

ok

的了,就是外观形象和品牌差异比较明显。重要的是,我社交圈内的人怎么看待我买了这个产品?!

某个创新产品能够跨越到了这个用户群的波段为止,那么创新市场的格局就慢慢固化了,创新产品也就成长为主流市场内的主流应用了,大家也就习以为常了。

5

、落后者

往往是后知后觉的顽固者,或主流人群之外的边缘人群。

他们不希望改变,对新事物保持天然的警惕、怀疑和挑剔态度,担心安全,往往能敏锐的发现新生事物的可能负面的因素。

他们非常执着于已经形成的习惯,他们可以长期不采用新产品,也自感还是活得好好的。那些最后还坚持使用功能机的用户、还没有支付宝的用户、不用微信的用户、就是不开通手机线下支付的用户、到现在还担心网购有假货的、网上支付不安全的,就是他们了。

他们是尝鲜者的对立面,是旧时代的捍卫者,新时代的苛刻者。他们需要新产品被证明确定可靠之后,才会在一路抱怨中,慢慢尝试使用。当然,他们也可能是另一个全新产品的天然早期用户,就看需求挖掘了。很多年幼的人看起来属于落后者,到最后波段也用不上一个创新产品,是因为他们的消费受制于成年人,其实他们恰恰属于尝鲜者,一旦消费自由了,很多人对新玩意趋之若鹜。

落后者:你们都用,难道我就必须用?!我这么多年也挺好的!

你们非要用这个产品嘛!看着你们用这个产品,出这么多问题,真是不长记性!哎,用起来真是不习惯不好用,能不能换回去呢?

上面我们分别介绍了

5

类用户,和他们对一个具体创新产品的意愿态度。

不同类型用户的需求不同、迫切程度不同,对满足需求而付出的代价的感受不同

,这就形成了一个创新产品在成长过程中,用户群从一个类型跨越到下一个类型的波段时,面对的挑战不同,不同波段之间存在着“鸿沟”。

那么对于创新产品来说,从

0

开始进入一片空白的市场,必须一个一个地跨越不同用户群之间的鸿沟,才能逐步完成用户群的覆盖

。简单说来,这个波段跨越鸿沟的波段过程,就是下面这样。

1、只要是

新鲜的、新颖的

,配合营销宣传(或展览会),尝鲜者就会发现并开始体验。有尝鲜者,创新还不能说成功,要看是否能过渡到重度刚需用户阶段。而没有独立的尝鲜者阶段,或者尝鲜者与重度刚需用户同时推进,创新也是可以成功的。

2、而只有

具备了实际的功能性用途

,哪怕早期产品还是简陋的、复杂的、麻烦的或者昂贵的,也会有一批重度刚需用户使用,因为毕竟满足了他们的特定需求,而且用起来往往也是高频有粘度的。例如经常旅行的商务人士用起蓝牙耳机就是离不开了,我们经常可以看到这样的重度刚需用户。而那些买了蓝牙耳机,用着用着就不用了,然后可能都找不到或者没电了的,就不是重度刚需用户,他们可能是尝鲜者、实用主义用户。

3、创新产品想要进一步跨越鸿沟而让实用主义用户开始使用的话,不仅仅看能否满足需求,

更要看用户为此所付出的代价

。蓝牙耳机对普通用户你我他来说,用起来麻烦、不方便,即使买了,也会用着用着就不用了。

4、而只有实用主义用户

大面积使用创新产品的情况下

,随大流的用户才会受影响开始使用,哪怕他们也不是经常使用,但是也要保有一个作为标配。读者可以自行分析一下,

Apple Watch

现在的用户群,从性质上看已经跨越到了哪个波段呢?

5、而对落后者来说,有没有需求,不重要,产品好不好也不重要。重要的是,他们的转化代价比较高、过程非常慢,甚至永远不可能让他们成为习惯性的使用者。往往需要再一次的产品创新与商业模式创新,才能快速而规模化的占领这一片市场。比如说,全世界还有一半以上的人用不上互联网,这不是当下的互联网产品与模式能够持续耗着就可以陆陆续续渗透过去的,也就是说,剩下的空白市场,不是已经成熟的市场的简单延伸,不可能通过惯性增长就会覆盖的。大公司往往误解了这一点,以为可以通过自己的努力和时间流逝,而最终会把这些市场中的用户收入囊中,为此不懈努力,而罔顾边缘冷门领域的后来者所发起的再一次创新。

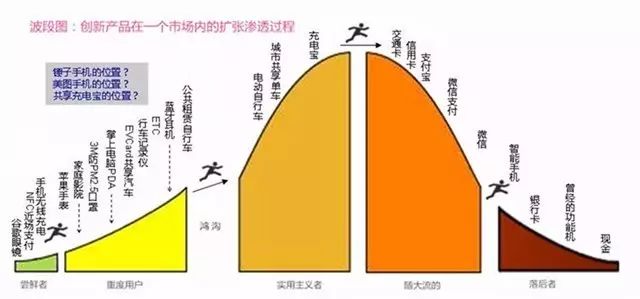

常见产品在国内主流市场内的波段图

现在我们可以回答一下创新分析中经常遇到的两个通用问题:

1、面对一大片空白的市场,一个创新产品在其中扩张渗透的一般路径是什么,获取一波一波的用户群的阶段会是什么样的?

2、在一个相对成熟的市场,其内用户群已经被一波一波地渗透覆盖了之后,再有一个后来者靠自己的产品进入这个市场,它的扩张渗透路径会怎样?

第一个问题的答案一般来说就是:

在一片沉睡的空白市场上,对于一个特定的创新产品来说,面对几个用户群的波段,理想情况下,都会轮着一个接一个过一遍,到了某个波段,跨越不了鸿沟,那产品的市场空间就到顶了(数量上还可以继续增长)。公司与产品会长期停留在某个阶段,然后往往要等待下一波的创新产品再次发起跨越的努力。

比如说过去几年崛起的智能手机,从早期尝鲜者(

iPhone1只是发烧友

耍耍),到重度刚需用户(一部

iPhone 3GS +

一部打电话的功能机),到实用主义用户(

iPhone4

和

iPhone 4S

),到随大流的用户(

iPhone 4S...

),到落后者(还是拿着老式功能机的用户)。

当年的掌上电脑

PDA

就只扩散到重度刚需用户阶段,跨越不了大众用户的鸿沟,只能是较长时期内的一个小众的细分市场,直到智能手机的出现,在大屏触控、上网便利性、用户操控体验、应用市场内丰富的应用、从以个人商务为主转为个人娱乐社交为主,等等方面,都上了一个大台阶,才一举突破到实用主义大众用户阶段,进而在智能手机的通信功能与体验,基本上可以替代功能机后,进一步跨越到了随大流的主流用户阶段,也在此时,产品工业设计、品牌认知和市场影响力,各自都有了地盘和势力范围,领头羊终于可以笑傲江湖。

如果一个初始创新的产品,一上来就针对看起来数量巨大的主流用户群(实用主义者或随大流者),想要短期内实现大规模的商业成功,而忽略掉前面波段的小众细分的重度用户群体,那么就很容易失去创新焦点(失焦)而扑空,所谓的要“慢慢等待产品的迭代完善”、“做出让用户尖叫的极致产品”、“慢慢培养用户的使用习惯”就是典型的失焦。找到创新产品的第一波重度刚需用户群,产品才能有实际生存的立足点,而早期产品不可能极致到让用户尖叫,所以才更需要在实际应用中慢慢迭代改善,然后在商业上才能形成良性循环,进而努力跨越下一个鸿沟,进入到下一个波段的用户群市场,成为大众市场内人人离不开的一个用品了。

我们可以满眼看去,那些在我们的生活中、工作中那些已经活下来,成为大众用户随手使用的产品们,都是这样一步一步发展起来,而走到今天的。对,马上看看你的桌子上、房间里面有哪些物品,仔细琢磨琢磨。

再来看第二个问题的答案:

在一片已经被几个领先者瓜分的存量化市场中,即使整体市场容量还在惯性增加,但是市场的不同波段的用户群已经被分割渗透掉了。如果后面再有新的玩家进入,那么产品与营销如何创新,才能杀出一条血路,把已经使用别人家产品的用户拉到自己的阵营里面来?

同样的,还是要经历一个类似的多波段跨越鸿沟的过程。

第一步,从尝鲜者

开始

使用后来者的创新产品

,这其实不难,因为尝鲜者对新产品是渴求的,都是想要试一试玩一玩的,对比体验一下啥的,他们也是可以帮助新产品进行改善,或者形成产品的小群体内的专业口碑。任何时候的后来者玩家进入市场后,产品(设计、功能、价位、营销等)总是有一些特色与亮点,那么自然有一些购买者,零零散散的,也会有一些好评,但此时的尝鲜者相比整个市场的总容量来说,微不足道,成不了气候。叫好,但还不叫座,都不好意思说有多少销售收入。

然后,就是重度使用者

,考虑到他们已经是其他产品的典型用户了,而且还经常使用,如何把他们拉到你的阵营?必须再次发现他们尚未满足的有特色的刚需痛点,然后大力进行针对性的产品创新,营销上也大力突出这个差异化,然后他们中的部分人可能会被吸引过来了。为什么不是全部,因为他们手头已经有了老产品、有了既有的使用习惯,而转换到新产品本身是有额外增加的转换成本和代价的。比如说,我还没有手机,看到一家公司发布了一款新手机,相比我已经手头有了一部用的好好的手机,我采取实际购买行动的可能性显然是不同的。况且后来者的创新产品,能够展示的亮点,并不一定对得上他们那各不相同的有特色的刚需痛点。不过呢,对于后来者的创新产品来说,毕竟有了一定规模的重度使用者,如果产品批量和毛利数据合适的话,也算能够立足了吧。

想要再进一步,跨越到实用主义用户群的波段。那么困难就陡增了

。考虑到这个群体的需求已经被普遍满足了,不是处于压抑状态中的,而他们又是实用的,更加看中使用产品所付出的代价。此时后来者的创新产品,想要还能吸引他们转换过来的话,在产品设计、功能、价格等各方面,得要有更大的好处

+

更低的代价才行。但是考虑到一个市场发展了数年,到了相对同质化的阶段,后来者能够做出比领先的几家各方面都突出的产品出来,可能性几乎就没有了,只能细分、细分、再细分,用放大镜慢慢看,才会有说起来存在但是用起来不明显的差异化。更多的好处显然难以证明,只能走更低的代价这条路了。

尤其是智能手机领域,底层操作系统和关键零配件都是国际第三方巨头提供的,制造与供应链也是第三方大厂提供的,而工业设计与应用系统经过这么多年,相互学习与模仿,一代一代的,你追我赶(相互抄袭借鉴),也彼此差不了多少。接下来只能靠营销(直销与经销)与一些功能特性亮点,每一家都使出浑身解数,走差异化路线,最终角力下来的均衡结果主要还是,能够听到你的声音、理解你的、认同你的,还是已经被你长期占领并经营的市场(所谓目标用户群与品牌认可的用户群)。

而对于广大的随大流的用户群来说(大众用户的半壁江山)

,大面上就是看谁家的品牌最强、周围的人最认可,谁家的渠道与营销最强,那就倾向于买哪家的了。想要说服一个已经念念不忘“想买”

iPhone或OPPO

的用户转去买其他牌子的手机,还是很困难的。关键是,你不可能面对面做所有潜在用户的工作,改变他们的认知吧。他们这个群体并不特别关注各产品的具体细节对比,超过一句话的广告语就算多余的了,真是格局一旦形成,不可撼动啊。没有规模化的实用主义用户阶段的熏陶与持续影响,一个创新产品是难以短期内规模化撬动随大流用户群体的。

在美国市场,苹果手机也推出了自己的地图导航软件,但是对于几乎所有已经习惯使用并且认可谷歌的来说,苹果的牌子再响亮,也是会遭遇用户的疑虑,大家你看我、我看你,没人用过并且叫好啊!叫好的人在哪儿,还在早期尝鲜者与可能的重度刚需用户阶段呢,他们不叫坏,就谢天谢地了。

我们以一个刚刚发生的例子做详细说明。

案例分析:智能手机的电子钱包的创新,用户付出的“代价”意味着什么?

当

Apple Pay

终于准备好了,于2016年2月与发卡量超50亿张的中国银联合作,一瞬间闪亮登场进入了中国,短期内也是有上千万用户绑定了银行卡、开通了电子钱包,但是实际使用过程中,绑卡问题频出、需要支持NFC的POS机、指纹密码确认支付、对商家收取的费率偏高,然后就恶性循环,用户使用的越少,商家的热情也越少,现在都冷场熄火了,然后大家也就都不提了。当然这可能也是近期为什么苹果与微信为公众号文章赞赏的支付问题,怼上的原因,苹果急眼了呗,我的手机用户,怎么都变成你的支付用户了,资金流都与我无关了。本来应用市场上的支付资金流,果厂是可以雁过拔毛的,现在却连鹅毛都见不到了。

因为在此之前,国内的支付宝和微信已经把微支付(电子钱包)这个市场推进到了主流用户群阶段。作为后来者的

Apple Pay

面对的不是一片空白市场,可以由着自己慢悠悠的从尝鲜者、重度用户

......

一路拓展跨越。相反的,都是要从别人的地盘上挖用户,即便你是地球大厂,甚至很多用户还是忠实的果粉,但你这个后来者的创新产品,不是让用户使用代价更低,而恰恰是

代价更高了(更复杂、更麻烦或许还没有补贴优惠)

,那么如何才能成功呢,必须熄火啊。且无论

Apple Pay

如何论证自己的支付安全性如何,但是主流的普通用户就是已经认可了,用比较low的二维码来扫一扫的方式当作电子钱包,你又奈何?简单方便,哪怕不如你安全的,就是好。安全是刚需,但是方便更重要,小额支付甚至连密码都省了!

当然我们可以做一个假想实验。假设从数年前

Apple Pay

就开始在中国开通了,它不是后来者,而是抢先者,每一个买了

iPhone

的中国用户也已经成了它的

Pay

用户。而支付宝和微信的微支付反而成了后来者,此时他们俩后来者能不能撼动

Apple Pay

的先发优势呢?我们说这种情况下倒是可以的,因为它们比

ApplePay

的使用更加简单方便和优惠(烧钱补贴的事依旧得做),也就是让用户做移动支付的代价更低了,这就会把已经是别人占领的各个波段用户群继续一路拉过来。

当然,首先被拉过来的会是部分重度刚需用户,需要随时随地二维码小额支付。然后就是实用主义用户,他们使用习惯不是非常有粘度,也看中实际的使用功能,同时对品牌不是最敏感的。其次能拉过来的就是随大流的用户,他们受实用主义用户的影响嘛。即便如此,在这种情况下,

Apple Pay

最后还会有一批忠实的用户不离不弃的,他们可能就是不会投奔到支付宝和微信这边来,至少两边也会经常兼顾使用,他们往往就是部分重度用户者(爱得要死)和品牌忠诚度高的随大流的用户(谁家都一样)。

相比之下的事实是,因为

Apple Pay

来中国晚了,且

Pay

产品让用户使用起来,付出的代价更大,那么它连一批忠实的果粉都挖不过来。现实情况与假想实验两相比较,我们就能明白,

一个空白市场内的先来后到,是成熟的惯性化存量市场还是空白的增量市场,用户使用产品的代价是更大还是更小,等等,这些结构性的因素和运作逻辑,才是创新大

PK

中表面现象背后的基本动力源。

当然了,我们也都知道,事实上支付宝和微信在推广他们的线下微支付时,是加了补贴、优惠营销了的,属于临门一脚,瞬间培养用户习惯,取消优惠补贴之后,用户还能够继续使用的,说明营销是成功的。这就像必须先点火把煤炭点燃了,煤炭才会继续燃烧发热一样。那为什么必须要先点燃呢,而不能自燃呢?因为电子钱包线下微支付进入的,不是一片完全空白的市场,现金钱包作为我们普通用户早就习惯了的线下小额付款方式,就是一个别人家的成熟市场啊,不是一片空白的,因此对他们俩来说,也涉及到一个大规模替换的问题。

支付宝和微信支付,与比现金钱包比较起来,除了重度刚需用户(那些经常忘记带钱包的人)特别需要之外,对大众用户来说,也只是代价小了那么一点点,可有可无,因此只有加大优惠补贴,才能让天平短期内更加倾向于“更换到新的电子钱包”,这样的话,越来越多的用户掏出手机而不是掏出钱包,开始线下小额支付了,慢慢养成了习惯。

这种花费数十亿元来推动电子钱包替换现金钱包的做法,也只有互联网巨头才可以领衔去做。小公司嘛,如果想要生吞大家都看得到的大市场,就是白日做梦。即使是尚未成为巨头的大公司做起来,也是心有余而力不足。

那创新小公司还可以做什么?

找那些干柴烈火、一点就着的空白市场去吧。重度刚需用户群和实用主义用户群的刚需尚处于压抑当中,也就是说还没什么消费和得到满足的市场,才是从

0

开始的创新者,最优先去寻找、挖掘和开拓的市场。现在大家高山仰止的国内与国际大厂,他们赖以发达的第一个爆款创新产品,其实都是走这条路而成功的。如何做?具体方法其实就是三招,

“创新三板斧”

,以后我们会专文介绍。再一次强烈建议关注本公众号“

老钱谈创新

”。

(问题2、在一个相对成熟的市场,其内用户群已经被一波一波地渗透覆盖了之后,再有一个后来者靠自己的产品进入这个市场,它的扩张渗透路径会怎样?)

总结来说,我们对第二个问题的答案就是:

在一个格局已定的、哪怕还在惯性增长的存量化市场,用户的需求已经通过主流产品满足的不错的市场,那就是大势已定、格局已定,先进入的大玩家,自然可以继续你追我赶、各显神通、此消彼长。但明显落后的后来者小玩家,想要撬动别人的主流市场,必须要有更多的好处和让用户付出更小的代价才行,既然资本方面不可能有更大的动作了,所以无论产品、营销方面如何创新努力,也是最多苟活于再细分出一块重度用户群吧,就是有立足于一些细分的差异化机会,想要往更大规模的主流用户群渗透,非常之难。