看

点

许多父母了解到,

开发宝宝智力最立竿见影的办法,是和宝宝多说话。但实际上并不是这样,国际学校14年工作经验的安妮何在下文中分析了对这一问题误解的原因。并从背景、孩子的兴趣点等方面解答这一问题,并给与家长正确的实操方法。

注:文章转载自公众号“安妮何”(ID:Miss_Annie_He)

对于 30 Million Words,三千万词汇差异这个概念,大家不陌生。很多人在说,很多文章也在写。

推荐一篇文,写得很细致。提到的很多点,和我之前读过的一些资料,都有对应

上:

贫富家庭之间差的不仅仅是3千万词汇,还有他们说话的方式。

在孩子的早期发展中,是什么影响了孩子的语言发展?这一部分内容,我有学过。教的老师,是哈佛大学教育学院的Catherine Snow教授。

所以今天整理的这篇,是把我学到的,读到的,加上我的理解与体会,通过我的方式,大白话地说出来。

文章长,但贯穿始终的就一点:

据说开发宝宝智力最立竿见影的办法,是父母和宝宝多说话。但,实际不是这样的。

先来解释,What and Why:是什么?为什么?......关于之后的How,具体应该怎么做,要再等下我。

希望通过这些整理,我们可以由表及里,由点成线,一起把这件事情理清楚。

大概小两年前,我写了《斯坦福的这项研究,打开了我这一年的亲子阅读》。

简单概括是这样:

研究发现,社会经济地位比较高的家庭,孩子在语言发展上,走在先。认识的字多;对字,词,更敏感,反应更快。

社会经济地位比较低的家庭,则相反。

从出生开始,就落后了。等到上学时,这个差异越来越大,越来越大。

…...

后来研究人员就去找,想要了解,在社会经济地位背后,究竟是什么原因在起作用?因为从显示的数据来看,确实是社会经济地位比较高的家庭,孩子的语言发展更好。可这是表面,再深一层的原因呢?

他们把大人和孩子间的对话,记录下来。

发现,社会经济条件好的家庭,会用更丰富的语言,更多样的语言,和孩子交流。

而社会经济地位比较低的家庭,对孩子的语言,更多是指令式的。比如:你不可以这样,你要那样。你该吃饭了!你要看书了!......类似这种简单的,不和孩子多讨论的。

......

最后研究总结:社会经济地位,不是决定因素。而是,不管经济状况如何,父母(或其他看护人)都要更多地和孩子交流,更多地使用丰富语言,更多地让孩子成长在一个Language-Rich的环境里。

这些,和我们看到的三千万词汇的差异,或者,要和孩子多说话,多沟通,有着共通处。

正如开头所说,对于这个话题,很多人在说,很多文在写,所以当大量信息涌来时,我们很自然地就开始想:啊!要和孩子多说话!我们不光要多说话,还得变着法子地,用丰富的语言说,让孩子不断地接触新的词!

是不是这种感觉?

不光是我们,当这些研究出来后,国外的很多父母,也是这样。

大家都意识到,原来我们大人对孩子的语言输入,有这么大的影响力啊!那还不赶紧地,说啊,说啊,多和孩子说!

以美国为例,他们还生产了一种类似Fitbit记步仪的东西:LENA,帮助家长做记录。看一天之中,和孩子之间,说了多少话:How much they talk;以及,和孩子说话的频率是怎样:How often they talk。

希望通过这些数据的跟踪记录,帮助家长意识到和孩子多说话的重要性,从而起到一种【提醒和督促】,多说话,多说话。

但,这里有一个问题。

就是,

这不是孩子所接触的词汇多少问题,而是,这些多出来的词汇,是在什么场景中获得的?

后来,学者们对这种语言差异的研究,换了一个角度:去看,是在什么样的情况下,场景中,家长对孩子,说出了这么多丰富的词汇?

他们发现,这样的场景,

有一共同规律:孩子对说的话题,非常感兴趣;孩子和家长之间,有回应。

等孩子大一点,可以有一些语言上的交流时,他们还会就着这个话题,和家长进行一些有来有往的对话。

这个对话过程:

Truly interesting, truly engaging, and truly productive!

很有趣,很吸引,很有成效!

一句话归纳:Truly Communicating!

真正地在对话,对话。

当我们和孩子间的对话,变成有趣,有吸引,有来有往的交流时,这个出发角度就会变。

不是家长在那里想说什么说什么,不是在那里啦啦啦啦地对着孩子说(talk to, or sometimes, talk at the children),而是,对话,交流,回应(talk with the children)。

当这种回应开始产生,神奇的是,我们大人,会不自觉地,就着话题往下说;会不自觉地,说上更多话;也就因此,会不自觉地,在语言上,给到孩子更多的输入。

于是,我们就看到了各种研究的数据,看到了在词汇量上,不同孩子间,确实存在差异。

说到这,大家或许有疑问,会想:你可拉倒吧!半岁的孩子,妈都不会喊呢!你让他和我有回应??

哈哈哈,很容易这么想,对吧?

但我们自己是知道的,

即使孩子很小,不会说话,但他们会表现出自己的注意力。

在某个时候某个点,孩子会表现出对某个事物的尤其感兴趣。那这时,虽然孩子没有用语言说出来,但他们用眼神,用表情,用动作,做出来了。

他们或许会盯着看,或许会咿呀咿呀叫,或许会发出什么声音......总之,他们会对这个事物,做出反应。那这个点,就是孩子的兴趣点,就是我们可以进行有效输入的好时机。

比如说:

有的孩子对车,特别感兴趣。

那大人在旁边,就可以

Point and Name,指出来,说出来。

指着车,和孩子说:

这是车。你看,车有四个轮子,车可以跑,车会跑很快......(把车拿手里,给孩子示范,车怎么跑,怎么跑很快)。

我在举例,但这个意思,都懂哈。你就这么输入,孩子即使不会说,但是他/她在听,听得多了,就会逐渐懂。

这也解释,为什么孩子半岁左右,听到大人说“鼻子”,会对应地指着自己的鼻子,即使他们还做不到用语言清楚地说出这个词。

顺着孩子的兴趣点,Point and Name,指出来,说出来,这个比我们想说什么说什么,更有效。

说完第一层。

接下来要说的,是越过这一层的第二层。

而第二层,才是最核心的,才是我们应该透过表象,所要看到的本质。

刚才有说,要观察孩子的兴趣点,就着他们的兴趣点,指出来,说出来。

仔细看,每一次这样的对话(比如,这是车,你看,车有四个轮子,车可以跑,车会跑很快......)不光可以让孩子听到更多词,更重要的,每一次,都是一个让孩子学到某个东西的机会:An opportunity to learn!

再重复一下啊!

An opportunity to learn!

一个让孩子学到某个东西的机会。

怎样?是不是感觉突然有想通什么?

当我们可以从孩子的兴趣点关注点出发,对他们进行语言输入时;或者,和他们进行对话沟通时,每一次这样的对话,都在帮助他们,对周围的事物,进行信息的获取。

说的诗意一点,

是在帮助他们,对这个世界进行了解,To Understand the World!

我们给到的,是信息Information,是知识Knowledge,是内容Content,只不过在给予时,我们选择了,用语言,作为信息输入的载体。

语言,是个载体。

背后真正作用的,是我们对孩子输入的信息,知识,内容:关于自己,关于周围,关于外界,关于这个世界。

他看了一眼什么东西,可这个东西是什么?干什么用的? 我们要去告诉。

他吃了一口柠檬,酸得不行不行。这个东西是什么?为什么会这么酸?我们要去告诉。我们要告诉说,这是柠檬,柠檬就是很酸的,而有的苹果不会那么酸。

他摔了一跤,大哭。我们可以指着路上的石头说,你看路上有石头,有大,有小,各种各样。要是不小心踩到,很容易摔倒。所以,走路慢一点,别疯跑。

等等等。相信你们一点就通,懂我意思。

我们说的是语言,但语言不是关键,无论我们说中文,还是英文。

我们给孩子输入的,是Information,是Knowledge,是Content,通过这些,帮助他们明白,谁是谁?什么是什么?什么会怎样?

我们要做的,是在孩子有兴趣,愿意主动探求的情况下,对他们进行输入:

关于自己,关于周围,关于外在,关于世界。只不过,在进行输入的过程中,我们使用了语言。

孩子的兴趣点,还表现在,等他们大一点时,会逐渐开始问问题,问很多问题。而这些问题,就是他们的兴趣点。

当我们愿意对他们提出的问题,进行回应,进行解释时,An opportunity to learn,就会发生。

表面看,孩子得到的是语言。但实质,他们得到的,是信息,是知识,是内容,是对自己以及外界的认知与理解。

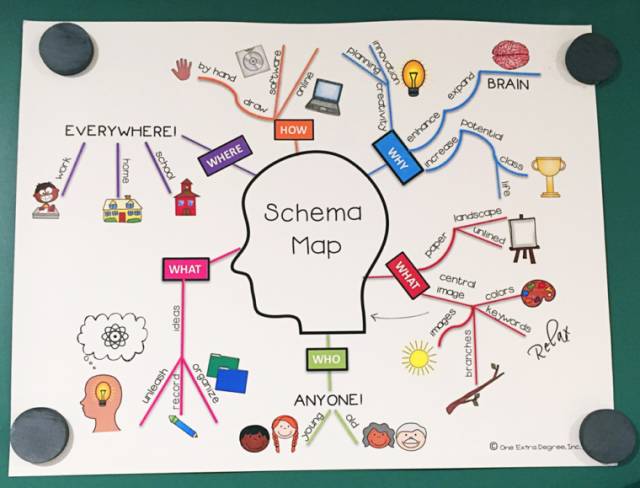

而这些认知,理解,会帮助他们,对之后的学习,更好吸收。那这个,就是一些书里经常提到的,Background Knowledge,背景知识。在学术上,也被叫做Schema。

明白这一层关系后,回来看那些研究和结果。

研究者发现,词汇量大的孩子,会获取更多机会,对外界进行了解。

比如表现在以下场景中:

他们会和家人坐在餐桌上,互相说今天一天过得怎样。

他们问,今天妈妈上班都做了什么?家长会去解释。

他们问,为什么总吃西兰花啊?家长会去解释。

他们问,为什么消防车会鸣笛?为什么鸣笛那么响?家长会去解释。

他们问,爷爷奶奶在哪里长大?他们为什么不和我们住一起?家长也会去解释。

类似这样的问题,出现在饭桌上,走路时,睡觉前,出现在平时和家长的点滴相处中。

而在另一些家庭,即使孩子提出同样问题,但很多时候,这些孩子是没有什么机会,可以及时地,细致地,被回应,被解释,被告诉。

而当孩子的很多问题,都得不到解答时,他们对外界的信息获取,也就对应滞后。于是,语言差异,开始形成。

表面看,是在词汇量上,差了三千万,是Three Million Words Gap。

但实质,是对外界的了解,不够多,不够强,是生生生生摆在那里的Knowledge Gap啊!

如果写,需要写上一系列。

简单概括:不是我们多说就好了,而是,我们要和孩子说什么?

要把重点,放在内容上:

让孩子对自己,对家庭,对自己所处的环境,有了解。

让他们对什么东西为什么这样,为什么那样,对How Things Work,有了解。

让他们对为什么不同的人会有不同的行为,不同的做事方式,对Why People Do the Things They Do,有了解。

当我们可以做到,给孩子输入一些【帮助他们了解自己,了解外在】的信息时,我们会不自觉地,用丰富的语言,用多样的表达方式,进行输出。

这个道理这么想。比如,咱们两个就这么聊,那样的场面会很尴尬。说什么?怎么说?从哪里开始说?

但如果你具体问了我一个什么问题,而这个问题,又恰好是我知道一点的,那样,我会对应地,相对容易地,进行一些信息的输出。我说的话,也就自然会变多。

所以,理顺这个关系了吗?:)

为什么强大的背景知识,会有用?甚至都会影响孩子以后的发展?

因为无论大人,还是小孩,

我们的学习过程,都是通过已知,连结未知,From the Known to the New。

当已知丰富强大时,对新知的接收,也就更加快。

比如阅读。我们了解的话题,读起来就顺。而对于我们不了解的,即使每一个字,都认识,但有时就是看不懂。

正如Catherine Snow教授说的那样:

People who know more, read better!

懂得更多,读得更好!

这也解释,为什么在之前的文里我有说,一个孩子,读英文理解不了,字都认识,但就是理解不了。那有时老师会建议,让大人回家和孩子读中文。

虽然语言不同,但都是从书里获取信息,对外界进行了解。而得到的这些信息,会跨越语言,进行迁移,作用到之后的英文阅读场景中。

阅读,不仅仅取决于老师大人教了什么,也不仅仅取决于教会孩子多少阅读技巧,还取决于,孩子曾经有的经历,曾经有过的对话,曾经对不同话题所积累的知识,曾经去过的地方,做过的活动,读过的书…...

一句话概括:从出生,到现在,所经历的,从外界获得的,都会影响孩子在阅读时,对内容的理解。

而这一点,我们自己是有体会的。

有的书,我们曾经没读懂,而在有了一些经历后,突然就懂了。而这个【懂】,包含的东西太多了!

理解,需要背景知识。

无论这个之前获得的背景知识,是来自书,来自课堂,还是来自平时的各种生活点滴。

说到这,额外说一点。

有种说法是,要学好母语,因为只有母语好了,才能学好另一门语言。

但问题是,这不光是语言的问题,这是表面。

真正在起作用的,是一个孩子母语好的这个【好】,要建立在大量的背景知识上。只不过,他们以语言为载体,把这些内容,给表达了出来。

我们有谁见过一个孩子脑袋里没什么东西,然后我们说,他的母语很好很好的?

对我们大部分人来说,说话谁不会啊,对吧? 但体现在对内容,对知识,对外界的了解上,就有差异了。

◆

说了这么多,总结就是:

不是语言输入多少的问题,而是,在孩子还小时,多帮助他们搭建起背景知识的框架。

表现在:

多带孩子去经历。

多带孩子去读不同种类的书。

多引导孩子去看不同的角度。(这个可以回看我之前写的《书架上的镜与窗》,《关于独立思考》,《视角与看法》,我有详细说。)

多引导孩子,以思维做线,将不同的点相连。

......

From the Known to the New,理解,需要背景知识。这些一点一点搭建起来的背景知识体系,对孩子之后的学习,力量将是巨大!

之前小范围说起这个话题时,有被问到一些问题,整理在这里。

问题一:

那就是说所谓积累背景知识,阅读,出去看世界……都是越早越好喽?

回:

这得这么看,不是读的多了,去的地方多了,就一定好。而是取决于,在阅读时,在出去看世界时,都给孩子进行了怎样的信息输入。

如果一个孩子,只是读童话,什么公主啊王子啊,读了100多本;另一个孩子,从小就开始接触不同领域,不同话题,不同类型的书,虽然在数量上,只读了50本,但比较下,哪个孩子积累起的背景知识会更多?

所以,不是数量问题,而是获取信息的深度与广度。

再说旅游:

一,不是说,马上就要大家拉着孩子去旅游;而是想,通过什么方式,活动,可以让孩子得到更多的信息。而信息的获得,不只局限于旅游。

二,旅游,也分究竟怎么旅的这个游。带着孩子去观察,去体会,去解释,是一种旅游,即使去的地方很少。很多景点匆匆过,到地打卡拍照,也是旅游,即使去的地方很多。

当无法做到广度时,起码在深度上,要尽量去做好。