截至2月23日15:07,全国新型肺炎确诊人数已达

77044例

,防疫形势依然严峻。

为防止人员聚集,各地企业、单位延迟复工或采用线上办公模式,学校也开设了网上直播课程。

每个人都在这种前所未有的生活方式中,共同对抗疫情,同时保障工作学习不耽误。

如今,各省医疗队持续增派人手,驰援武汉,治愈人数不断攀升。

作为普通人,我们无法像医护人员一样,在前线与病魔直接搏斗。

但也要打起精神,把正常生活踏实过好,也算是给国家出一份力。

前几天,在武汉“方舱医院”,一张病房偷拍照被疯传。

照片中,大多数病人都在玩手机,聊天,或躺着睡觉。

唯独一个身穿蓝衣的年轻人,聚精会神地看着书,仿佛身边的纷繁嘈杂都与他无关。

网友们称他为“清流哥”,今年39岁,是一位留美博士后。

今年春节前回武汉探望父母,没想到全家感染肺炎。

在这样的环境下,他依然保持着对知识的渴望,从容淡定地翻着手中的书本。

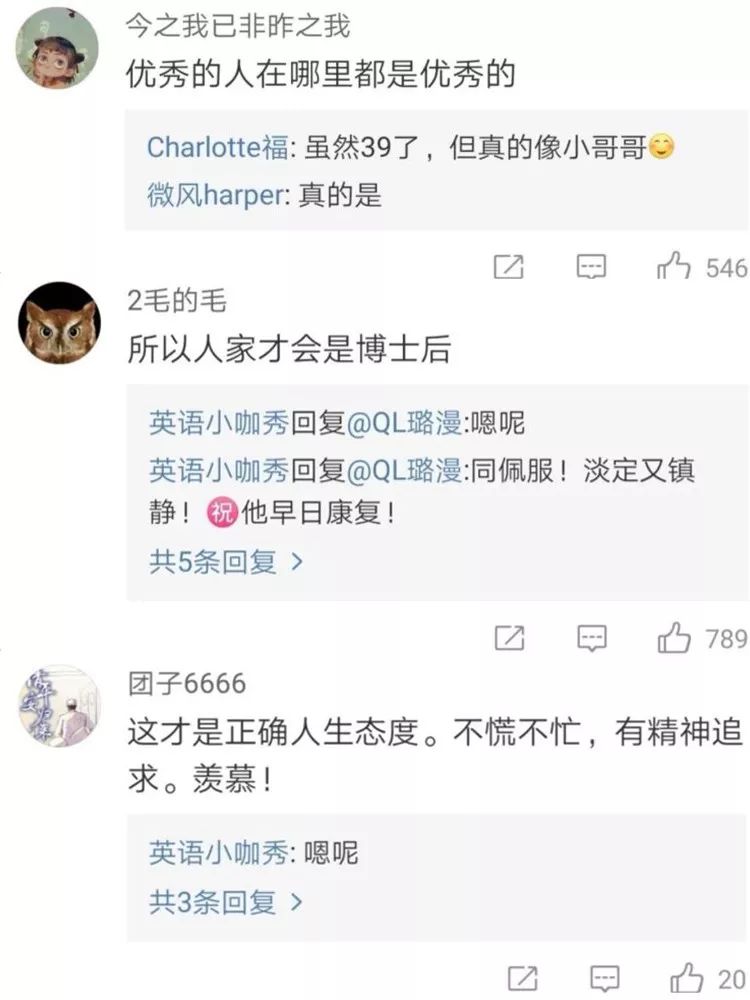

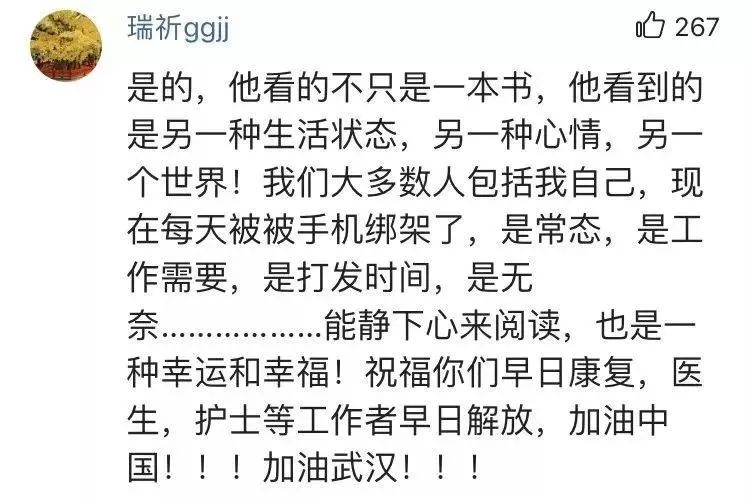

评论区里,很多网友都表达了佩服之情。

有人说,他看的不是书,而是一种生活方式,一种活法。

在疾病面前,浮躁面前,也能安然和自己相处。

想起周国平的一句话:

“人生最好的境界,是丰富的安静。”

这句话,用在“清流哥”身上再恰当不过。

01

疫情爆发至今,不少人都有过这样的感受:

每天待在家里,感觉什么也不想做,时间就在不知不觉间,悄悄流逝了。

有人为了关注疫情,不停地刷新闻。

放下手机,又不知道自己该干什么,只好躺着,睡着,虚度光阴。

实际上,我们每天能获取到的有用信息,顶多30分钟就可以看完。

但大部分人却用了不止3个小时,去刷许多无用,甚至有害的视频和言论。

以至于内心变得无聊,浮躁。

如今的年轻人,极其缺乏静下心来,与自己对谈的能力。

这在疫情期间,尤为明显。

这让我想起,犹太教有一个叫

“安息日”

的节日。

这一天最大特点是不能工作,商场、饭店、娱乐场所都关门谢客,公交车也停运。

人们在家中静心祈祷、反思,严禁走亲访友、外出旅游和参加其他社会活动。

唯独有一件事是特许的,那就是读书。

也因此,犹太民族的人口只占世界的0.2%,但在过去的100多年里,他们却获得了近30%的诺贝尔奖。

读书,是一个人沉淀下来审视人生的过程。

越是艰难的时刻,越需要我们静下心来,扎扎实实过好生活。

因为只有静下来,才是一个人进入深度自省的开始。

杨绛曾经说过:

“许多人的问题,在于读书不多而想得太多。”

对她而言,读书是一种信仰。

多读书,不仅能从中汲取处世之道,通情达理。

还能在任何境况下,保持清醒和淡定。

陈继儒在《小窗幽记》里说过一句话:

“闭门即是深山,读书随处净土。”

读书能远离喧嚣,守得一方净土,有助于修身养性。

很多时候,外在的困难和挑战并不可怕,人最大的敌人,是自己。

只有不断从书本中审视自我,才能过得更加从容。

02

古人说:“每临大事有静气,不信今时无古贤。”

疫情当前,最能看出一个人读书多少,学识高低。

有些人过度担心、恐慌,失去判断能力,听风就是雨,不断给别人添乱。

而有些人,主动自我隔离,待在家里,拒绝一切非必要活动,让病毒失去扩散的机会。

当灾难来临,一个人所学的知识,就是最有力的武器。

疫情刚开始的时候,缺乏知识的人不知道严重性,坚决不戴口罩。

而学过生物的人,明白病毒传染的三个基本环节。

知道老年人是易感人群,新型冠状病毒可以通过飞沫传播,而阻断传播途径的最好办法,就是戴口罩。

曾经枯燥无味的知识,在这个时候,发挥了作用。

一天晚上,新闻报道说,“75度酒精可以有效灭活病毒”。

瞬间,网友炸开了锅,纷纷表示要喝酒防病。

多少人呼朋唤友,外出喝酒,让坚守数日的“少出门、勿聚集”成了一句空话。

而有知识的人,会仔细琢磨这句话。

要知道,市面上常见的酒精饮品,最烈也才60度出头。

再往上走的高度数酒精,根本不会用于日常饮用。

其次,酒精要消灭冠状病毒,需要跟它接触。

而冠状病毒在人的肺部,喝下的酒去的是肠胃。

不同器官和系统,两者完全不沾边。

更何况,喝酒伤身,在这个流感季节,乱喝酒,还有可能没病喝出病。

除此之外,还有各种谣言,像抽烟防肺炎,宠物传播病毒等。

无知的人总会轻信,而有识之士则会加以思考、辨别。

俗话说,“谣言起于惑者。”

所谓“惑者”,是那些把无稽之谈当做事实传播,缺乏反思和质疑的人。

当他们以讹传讹,不断制造恐慌,其危害程度不亚于病毒。

英国哲学家培根曾经说过:

“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞使人善辩。

凡有所学,皆成性格。”

不敢说每个人学到的知识,都能派上用场。

但读书带给人理性分析,辩证看问题的习惯。

能让你在人心惶惶中保持冷静,在众说纷纭中保持思考。

当危险来临时,第一反应不是害怕,而是用自己的知识去战胜恐惧,心生安定。

03

人为什么要读书、学习?

放在平时,答案或许有些苍白: “为了找一份好工作,赚更多的钱。”

但这次疫情,却给了我们最好的答案。

读书,能成为像钟南山那样的英雄,救人于水火。

疫情来袭,昔日的电影明星、歌星、网红都显得那么暗淡无光。

当84岁的钟南山院士挺身而出,挂帅亲征,奔赴武汉。

人们嘴里念叨着“钟南山说出门,我们才出门”的时候。

我们才深刻地认识到,谁才是应该追捧的大明星。

这场疫情中,我们不仅认识了出生于医学世家、曾在英国进修的

钟南山......

还知道了从赤脚医生,一路苦读成为中国工程院院士、传染病学专家的

李兰娟。

获得复旦大学博士学位,先后在香港和美国进修,成为博士后医学学霸的上海市医疗救治专家组组长

张文宏。

同时,我们还知道了那些用专业知识和牺牲奉献,将疫情拦截在医院里,将我们隔离在安全中的一线医护人员们。

认识了无数的专业工作人员,他们重返各自的岗位,昼夜加班。

因为有了他们,才有了新建的医院、补充的物资,也有了全国更多城市的远程办公,远程会诊,线上课程.....

他们用勇敢和担当去化解灾难,成为国家和人民的中流砥柱。

而这一切,都离不开一个核心:

读书。

在没病没灾的日子里,这些真正的偶像也许默默无闻。

但在黑暗降临的时刻,他们就像一束光,引领我们来到开阔而有序的光明地。

读书,让他们拥有专业素养,职业精神,构筑起人性中最美好的部分。

这才是一个国家,撑起和平岁月的根本保障。

04

这一年的开头,过得很难。