摘 要:

中药质量标志物(

quality marker

,

Q-Marker

)是中药质量控制的新概念。按照中药质量标志物确定的“五原则”,其中的“特有性”是确定中药

Q-Marker

的重要依据之一。目前的中药质量评价方法或质量标准存在质量控制指标专属性差、常见以同一指标成分评价不同药材的质量而难以反映不同药材的质量特质的问题。以

Q-Marker

核心概念为统领,结合化学成分特有性的理论依据,提出基于成分“特有性”的中药

Q-Marker

研究路径,有利于提升中药质量,为中药标准化建设提供新的思路,促进中药产业的健康发展。

中药质量是保证产品内在质量和中药临床疗效的基础,是中药产业发展的生命线。近年来,我国中药科技工作者为中药质量控制做了大量的工作,中药质量研究水平有了长足的进步,但仍不能满足日益提高的质量控制要求。刘昌孝院士

[1]

提出中药质量标志物(

quality marker

,

Q-Marker

)的新概念,

Q-Marker

的研究和确定应基于有效、特有、传递与溯源、可测和处方配伍的“五原则”

[2]

。中药

Q-Marker

概念的提出,针对中药自身医药体系的特点,整合多学科知识,提出核心质量概念,以此统领中药质量研究,有利于建立中药全程质量控制及质量溯源体系。由此引起学术界、产业界的重视,并纷纷在质量标志物核心概念统领下开展相关研究

[3-11]

。

但尚未有针对“五原则”中的“特有性”角度探讨

Q-Marker

研究的思路和方法的提出。本文基于

Q-Marker

的核心概念,提出基于成分“特有性”的中药

Q-Marker

发现策略,并对其具体应用进行了探讨,以期从中药

Q-Marker

的“特有性”视角提供可参考的研究路径和方法。

1 Q-Marker

的

“

特有性

”

内涵

Q-Marker

的“特有性”内涵有

2

个不同层次的内容:(

1

)能代表和反映同一类药材的共有性并区别于其他类药材的特征性成分;(

2

)能反映同一类、不同种药材之间的差异性成分。由于很多中药基原亲缘接近,成分类似,药效和药性等方面差异和倾向可能反映在成分的种类、含量或不同成分之间的相对比例等方面

[2]

。如陈皮中不含香豆素类成分,枳实、枳壳含有香豆素类成分;陈皮、枳实和枳壳中的橙皮苷、柚皮苷及辛弗林的含量存在较大差异

[12]

。

2

Q-Marker

“

特有性

”

的意义

中药种类繁多、成分复杂,往往不同药材含有同一成分。例如,黄酮类化合物中的橙皮苷、新橙皮苷、柚皮苷、异柚皮苷、陈皮素和柚皮素等成分在常用柑橘属药材枳实、枳壳、陈皮、青皮、化橘红中均有发现

[13]

;皂苷类成分是人参属植物主要活性成分之一,人参属植物地上部位存在共有的皂苷成分,如人参皂苷

Rg

1

、

Re

、

Rb

1

等

[14]

;生物碱是石斛属植物中主要药效成分之一,而不同植物来源的石斛属植物存在相同的生物碱成分,如石斛碱、对羟基苯丙酰酪胺、石斛宁等

[15]

。

“特有性”是中药鉴别、质量评价和质量控制的重要条件,物质的特有性是决定药材品质功效差异的内在依据。科学的质量评价方法或质量标准应具有对特定药材的“针对性”和“专属性”,若以普遍存在的成分作为含量测定指标,不能准确评价不同药材各自特有的质量特点。成分的“特有性”是中药质量控制方法“专属性”的基本条件,其重要价值在于可对不同药材进行有效的鉴别、评价和质量控制。因此,中药质量控制应基于中药成分的“特有性”。

3

Q-Marker

“

特有性

”

的理论依据

化学物质组的辨识和表征研究是成分“特有性”确定的前提。要想获得理想的

Q-Marker

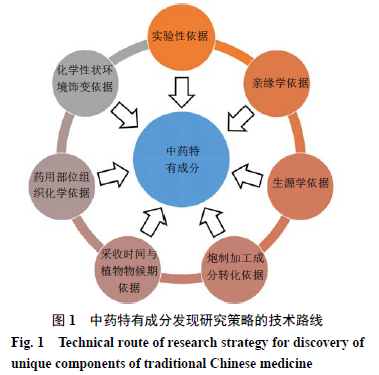

,物质基础的系统辨识和比较研究是重要的基础和先决条件,但针对“特有性”的内涵,不但要有实验研究的证据,还需要具有植物亲缘学及其次生代谢生源途径、采收时间与植物物候期、药用部位的显微组织化学、炮制加工成分转化和化学性状环境饰变等理论依据。中药特有成分发现研究策略的技术路线见图

1

。

3.1

植物亲缘学及其次生代谢产物生源途径依据

中药大部分来源于植物,在植物的漫长演化过程中,形成了或远或近的亲缘关系。亲缘近的种往往有着相似的形态和生理生化特性,因此所含的化学成分往往也比较相似。植物次生代谢物是指植物体在释放能量过程中所产生的物质,如生物碱类、萜类、黄酮类等,它们的生成受基因控制,并有明显的种属特异性,有的与植物生长发育存在一定关系

[16-17]

。在对中药进行亲缘学分析的基础上,通过对中药中次生代谢产物生源途径的分析有助于发现中药中特异性化学成分。

人参属内化学成分类型和存在规律与其种系发生、起源与演化、地理分布等相关。与人参属祖种亲缘关系近的类群含有该属的原始化学成分,分布于属的原始种保存地;与祖种亲缘关系较远的类群含有该属的新生(进化)化学成分,分布于属的进化中心或多样中心

[2]

。应当注意的是,原始种保存地与进化中心或多样中心可能是一致的

[18]

。人参属植物始发中心位于太行山脉及辽南山地,属东亚

-

北美间断分布的植物区系,中国横断山脉和中部、云南东南部及其相邻地区为该属的进化中心和多样性中心

[19-20]

。人参属植物于第

4

纪前从始发中心迁移至我国各地及分别通过白令海峡与朝鲜海峡迁移至现北美与日本等地,后由于冰河时期环境剧变,导致大部分地区人参属植物灭绝,仅现存人参属植物生存区存活,其中迁至我国西南地区的类群保持祖先原有倍性,并经过不断地选择和进化,形成现在多个物种,如三七

Panax notoginseng

(Burk.) F. H. Chen

、珠子参

P. japonicus

C. A. Mey. var.

major

(Burk.)C. Y. Wu et K. M. Frng

、竹节参

P. japonicus

(T. Nees) C. A. Mey.

等;迁至长白山山脉、西伯利亚地区等地的类群由于纬度较高,为适应环境的变化,导致倍性加倍,并由于地域间隔,各自形成现有物种,如人参

P. ginseng

C. A. Mey.

、西洋参

P. quinquefolius

L.

等

[21-23]

。三七与人参为生长在天然避难所的孑遗物种,且三七可能比人参更加古老。结合地下部分形态特征,人参属划分为两大类群:第

1

类群被认为是古老类群,典型植物有人参、西洋参、三七;第

2

类群被认为是进化的类群,典型植物有竹节参、珠子参等

[24]

。

人参属古老类群的特征性成分组包括:①氨基酸

-

三七素;②以达玛烷型四环三萜皂苷为主的皂苷成分

[24]

。三七不含齐墩果烷型五环三萜皂苷,这与人参、西洋参有所区别,且三七含有特有的皂苷类成分三七皂苷

R

1

等

[25]

。古老类群共有皂苷成分(人参皂苷

Rg

1

、人参皂苷

Re

、人参皂苷

Rb

1

)比例存在明显差异,

Rg

1

、

Re

与

Rb

1

3

者比例在人参中约为

1.7

︰

1

︰

1.5

,西洋参中约为

0.2

︰

1

︰

1.2

,三七中约为

8

︰

1

︰

7

[26]

。

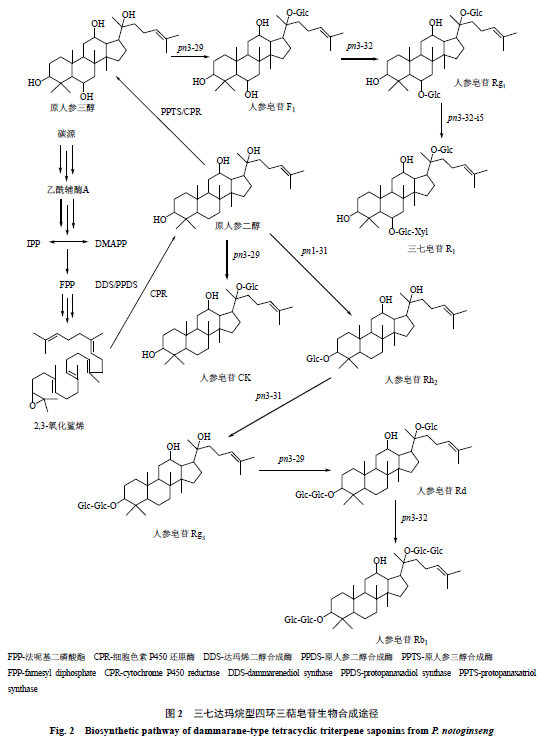

三七中皂苷主要成分为人参皂苷

Rb

1

、人参皂苷

Rg

1

、三七皂苷

R

1

等达玛烷型四环三萜皂苷。目前,对植物达玛烷型四环三萜皂苷的生物合成途径已有初步的认识,研究认为植物达玛烷型四环三萜皂苷主要通过乙酸

/

甲羟戊酸途径

[27]

(

mevalonate pathway

)合成,见图

2

。一般可分为

3

个阶段:①合成异戊烯基焦磷酸(

isopentenyldiphosphate

,

IPP

)

和二甲基烯丙基焦磷酸(

dimethylallylpyrophosphate

,

DMAPP

);②由异戊烯基转移酶和萜类环化酶催化

IPP

和

DMAPP

形成

2,3-

氧化鲨烯;③

2,3-

氧化鲨烯依次经过环化、羟基化、糖基化修饰后最终形成三萜类皂苷,但糖基化步骤仍有待鉴定。目前已鉴定出三七中

8

种参与皂苷类成分生物合成途径的糖基转移酶(

pn

3-29

、

pn

3-31

、

pn

3-32

、

pn

3-32-i5

等)

[28]

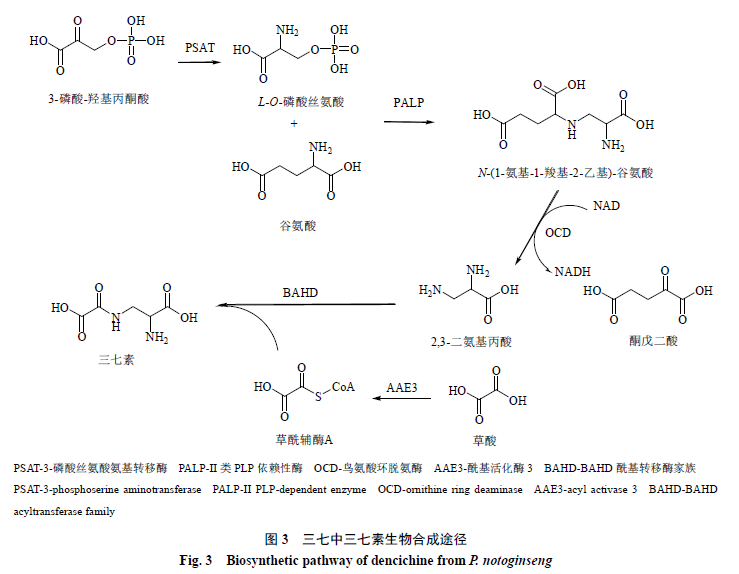

。三七素主要分布于山黧豆属、人参属等植物中,前期研究表明,山黧豆

Lathyrus sativus

L.

中三七素由

β-

异

唑啉

-5-

酮丙氨酸合成。而在三七中未检测到

β-

异

唑啉

-5-

酮丙氨酸的前体物质异

唑

-5-

酮,表明三七中三七素生物合成可能有别于山黧豆

[29]

。三七中潜在的三七素合成路径见图

3

。可以看出,三七皂苷

R

1

、人参皂苷

Rg

1

、人参皂苷

Rb

1

及三七素处于生源途径的下游位置,特有性较强。

3.2

采收时间与植物物候期的特有性依据

药用植物从发芽、展叶、开花、结实到根系的膨大和地上部分的凋萎等均是生物适应季节性环境周期变化而形成的生长发育节律,其实质是植物生长发育与环境条件的关系表征。物候期的变化体现了植物体内初生和次生代谢产物对环境变化的适应,因此,处于不同物候期的药用植物其药用部位的化学物质的积累是动态的、有节律的

[30-31]

。在不同物候期对药材进行采收,采收到的药材化学成分必定存在差异,这时成分的特有性主要反映在成分含量方面。

3.2.1

青皮与陈皮

青皮与陈皮均为芸香科植物橘

Citrus reticulata

Blanco

及其栽培变种的干燥果皮。青皮包括自落幼果及未成熟果实的果皮,陈皮则是其干燥的成熟果皮

[32]

。青皮与陈皮性味相同,但归经与功效则不完全相同。

3.2.2

枳实与枳壳

枳实与枳壳均来源于芸香科植物酸橙

Citrus aurantium

L.

及其栽培变种,收集

5

至

6

月自落的果实,自中部横切为两半或直接干燥的果实即为枳实;而

7

月果皮尚绿时采收,自中部横切为两半,所得的干燥未成熟果实则是枳壳

[32]

。枳实与枳壳皆能调理气机,治疗气分疾病,但其药效与临床应用有所区别

[35]

。

枳实和枳壳所含化学成分种类大致相同,主要为挥发油、黄酮类、生物碱类等成分。黄酮类成分主要为橙皮苷、柚皮苷和新橙皮苷等;生物碱类成

分有辛弗林、乙酰去甲辛弗林等。其中最能体现枳实的特征成分是生物碱成分辛弗林;枳壳的特征成分是黄酮类成分,如柚皮苷、新橙皮苷等

[12]

。研究发现,随着酸橙果实成熟度的增加,总黄酮、总生

物碱的含量均呈现下降的趋势

[36]

。枳实中总黄酮、橙皮苷、芸香柚皮苷含量较高,而枳壳中以新橙皮苷和柚皮苷含量较高

[37]

。此外,枳实中辛弗林及柠檬苦素的含量也高于枳壳

[38-39]

。

3.2.3

青翘与老翘

青翘与老翘均来源于木犀科植物连翘

Forsythia suspensa

(Thunb.) Vahl

。其秋季果实初熟尚带绿色时采收的为青翘,果实熟透时采收的为老翘

[32]

。

研究表明,连翘果实中含有木脂素类、苯乙醇苷类、黄酮类、挥发油及萜类、生物碱类和有机酸类等成分,其中苯乙醇苷类、木脂素类为其主要特征性成分

[40]

。因采收时间和后期加工方式的不同,青翘和老翘的化学成分有一定差异,青翘中连翘苷含量高于老翘,另外,连翘酯苷

A

作为连翘的主要特征性成分,在青翘中的含量也明显高于老翘

[41-42]

。

3.2.4

西青果与诃子

西青果与诃子均为使君子科榄仁树属植物诃子

Terminalia chebula

Retz.

的干燥果实。西青果为其干燥未成熟幼果,而秋、冬二季采收的成熟果实为诃子

[32]

。西青果与诃子性味归经相同,但二者功效存在差异。

研究表明,诃子和西青果中所含化学成分相似,主要为鞣质、三萜、酚酸和脂肪酸等,其中鞣质是榄仁树属植物的重要化学标志物以及主要的次生代谢产物

[43]

。诃子和西青果化学成分的差异主要体现在鞣质和酚酸类成分的含量上,西青果中的鞣质和没食子酸含量高于诃子,说明诃子中鞣质和没食子酸含量的高低与果实的成熟程度有关

[44]

。

3.3

药用部位的显微组织化学特有性依据

同一植物的不同器官作为不同药材非常普遍,对于这种情况,分析成分的特有性就尤为重要。药用植物次生代谢产物生物合成具有组织和器官的特异性,在细胞水平上,植物在细胞不同区室中合成不同种类的次生代谢产物。在特定的器官组织内合成或积累特异的化合物是次生代谢的一个特点。次生代谢途径中关键酶基因的表达,也往往具有组织器官的特异性,次生代谢产物的合成也相应地具有组织器官特异性

[2]

。

不同药用部位药材化学成分特有性同样主要反映在成分含量方面,本文以不同药材(槟榔与大腹皮、茯苓与茯苓皮)、不同品质规格药材(当归、三七)为例进行说明。

3.3.1

槟榔与大腹皮

槟榔为棕榈科植物槟榔

Areca catechu

L.

的干燥成熟种子,大腹皮为槟榔的干燥果皮,槟榔味苦、辛,大腹皮味辛

[32]

。

槟榔是棕榈科植物中唯一含有生物碱的植物,生物碱是其代表性成分,主要的生物碱有槟榔碱、槟榔次碱、去甲槟榔碱、去甲槟榔次碱

[45]

。研究表明槟榔中的槟榔碱类成分含量远高于大腹皮,从成分分布来看,槟榔以槟榔碱类为主,槟榔次碱类含量略低;但大腹皮以槟榔次碱类为主,几乎不含槟榔碱类成分

[46]

。

3.3.2

茯苓与茯苓皮

茯苓为多孔菌科真菌茯苓

Poria cocos

(Schw.) Wolf

的干燥菌核,茯苓皮为茯苓的干燥外皮。茯苓可利水渗湿、健脾、宁心;茯苓皮长于利水消肿

[32]

。茯苓药材在加工过程中可细分为白茯苓、赤茯苓、茯神,白茯苓为茯苓菌核白色部分,赤茯苓为菌核近外皮部淡红色部分,茯苓中间抱有松根称为茯神。茯苓药材的化学成分主要包括茯苓多糖、三萜等,三萜类是茯苓的重要次生代谢产物,也是茯苓药效的物质基础,并以茯苓酸为代表

[47]

。研究表明,茯苓不同药用部位所含茯苓酸含量大小顺序为赤茯苓>茯苓皮>白茯苓≈茯神,由此看出,茯苓不同药用部位的化学成分含量存在差异

[48]

。

3.3.3

当归

当归为伞形科植物当归

Angelica sinensis

(Oliv.) Diels

的根,味苷、辛,性温,具有补血、活血、调经等功效

[32]

。当归所含化学成分主要包括挥发油、有机酸类等

[49]

。当归药材的不同部位具有不同功效,当归头、当归身、当归尾、全当归均可入药。研究表明,当归头与全当归相比,阿魏酸、

6,7-

环氧藁本内酯、阿魏酸松柏酯、洋川芎内酯A、丁基苯酞、

E

-

丁烯基苯酞

、

Z

-

藁本内酯

、

Z

-

丁烯基苯酞的含量明显降低,洋川芎内酯

I

、

E

-

藁本内酯的含量明显上升;当归身与全当归相比,洋川芎内酯

H

含量明显降低,阿魏酸、

6,7-

环氧藁本内酯、阿魏酸松柏酯、洋川芎内酯A、

E

-

藁本内酯、

E

-

丁烯基苯酞

、

Z

-

藁本内酯、

Z

-

丁烯基苯酞含量明显上升;当归尾与全当归相比,阿魏酸、

6,7-

环氧藁本内酯、洋川芎内酯

F

、洋川芎内酯

I

、洋川芎内酯

H

、阿魏酸松柏酯、洋川芎内酯

A

、

E

-

藁本内酯、

E

-

丁烯基苯酞、

Z

-

藁本内酯、

Z

-

丁烯基苯酞含量明显上升。与全当归相比,当归不同药用部位的化学成分含量不同,当归尾的挥发油、阿魏酸的含量最高,归身次之,归头最低

[50]

。

3.3.4

三七

三七为五加科植物三七的干燥根及根茎

[32]

。三七药材的主要化学成分包括皂苷类、黄酮类、氨基酸等,其中以三七皂苷

R

1

为代表的皂苷类成分和非蛋白质氨基酸三七素为三七的特有性成分。研究表明,三七药材中不同部位的化学成分含量的差异性较为显著,其中剪口部位三七皂苷

R

1

和人参皂苷

Rg

1

、

Re

、

Rb

1

、

Rd

的含量最高,而主根、绒根和侧根部位的含量则较低

[51]

。

3.4

炮制加工成分转化的特有性依据

中药炮制是依据中医学理论,结合中药本身的性质特点对其进行加工处理的一种方法,炮制可提高或降低药材中化学成分的含量,甚至可使某些化学成分消失或产生新物质,所以中药材经炮制后,在药物成分方面会发生较大变化

[52]

。

人参为五加科植物人参的干燥根