➤

曾在去年的广州车展上高调亮相过的大众ID.3,其原本的“雄心壮志”是要在2020年交付10万辆之多,听起来比之前我们国内的某两家造车新势力打赌的在2018年内交付1万辆要多得多。

然而事情却并不像预想中顺利,目前ID.3遇到了一些厂商并不愿意公开的问题,他们只是说了交付时间将会推迟,这话听着也很像是此前国内一些造车新势力的情况。

不过外界猜测ID.3导致未能如期交付是因为

软件系统

方面的问题,而不是生产方面能力上的问题。

此事亦有佐证。

从外媒得到的信息来看,大众内部计划将目前在产的e-Golf(即高尔夫电动版)生产工作延长至9月,而原本的计划则是当ID.3开始批量交付时,e-Golf就会停产。

之所以两者需要在时间维度上做到无缝衔接,是因为大众今年卖电动车的任务非常艰巨,要尽可能多卖电动车才能更接近企业排放标准,否则将面临巨额罚款,这也是为什么大众一开始就立下交付10万辆ID.3这个flag的原因。

为了尽快解决ID.3所存在的软件问题,传闻大众也是采取了很多措施,包括向其他厂商寻求合作,近期就与戴姆勒传出了“绯闻”。

而更令人关注的举措,则是大众传出将把首批ID.3交付给

自家员工

来监测质量。

把首批车辆交付给自家员工来测试、监测产品质量,让自家员工来当小白鼠,在交付给普通用户之前尽可能提前发现和解决问题,听起来是个颇为正气凛然的操作。

其实我们国内的造车新势力,也有部分品牌是这么操作的,例如蔚来,首批10辆ES8就是交付给了自己的员工,还有小鹏,首批200辆车也是在自家员工手上。

当然了,这两家国内的造车新势力之所以要先把首批车交付到自家员工手上,其中的一个目的是抢新闻点。

他们认为交付的标准是为车辆上牌和上保险,所以在较早时间,可能是产品还未大规模量产的时候,就预先把测试车或是其他什么的内部版本交给员工,以员工的名义上牌、上保险,这样能在宣传时占有先机。

而真正意义上最早实现大规模量产交付的造车新势力——

威马

,曾经对这样的举动不屑一顾。

至于ID.3为何要先交付给自家员工,显然不是为了抢什么新闻点,而是大众真的需要更多的力量来共同完善这ID.系列的首款量产车型,让ID.3能够尽快达到满足大规模生产交付的标准。

对于传统车企来说,这样的举动并不寻常,可见大众这次是真的高估了自己,没有为ID.3留足研发时间。更准确地说,应该是大众低估了一辆完善的新时代电动车的复杂程度。

在去年,日本相关机构就组织了一次对特斯拉Model 3的拆解行动,最终得出的结论就是:特斯拉在电气架构方面至少领先丰田、大众等传统车企

6年

。

这个结论可能跟我们大部分人的观点有很大的出入,因为我们总是认为电动车结构并不复杂,潜意识里就觉得这个物种的研发难度比燃油车要低得多,只要多请几个软件工程师构建出完整的电气系统即可。

事实上却让我们认识到了什么叫“知识的海洋广袤无垠”,以及“隔行如隔山”。

而作为全球汽车厂商领军企业之一的大众却没有认识到这一点,于是火速成立了自己的电子电气架构研发部门,并且深信这一部门能让大众在很短的时间里追回那6年的差距,所以自信地说出了要在2020年交付10万辆ID.3的远大目标。然而现在的情况却是“bug的世界超乎想象”。

网络上也有针对大众把首批ID.3交付到自家员工手上这一举动是否恰当的问题发起投票,正方与反方的比例大约是七三开。其实这个问题没有标准答案,恰恰是这种没有标准答案的问题,值得我们头脑风暴一番。

如果说这个做法是OK的,显然,大众现在最需要的就是用大量的测试来发现问题和解决问题,所以把产品交付给自家的员工,多一个人多一份力,他们大概都能为ID.3的早日完善做出重要贡献。

实际上,据说大众集团已经从旗下各个品牌以及外部供应商处都抽调了人员来检测ID.3的软件问题,并且这支队伍的人员数量可能大幅超出各位的想象——多达一万人。这个数字跟我们刚才所以为的“多请几个软件工程师”形成了巨大的对比,真的不简单。

至于大众把首批ID.3交付给哪种类别的员工,是专门负责软件架构研发的,还是行政级别的,抑或是各种员工都有交付使用,我们还不得而知。

但无论是哪种做法,其实都是拓宽了现阶段ID.3所面对的用户群体,拓宽了ID.3现阶段的使用场景。即便是大众汽车工厂里负责生产香肠的员工

(对,大众德国狼堡工厂里是真的有香肠车间,如果大家感兴趣可以在评论里举手,我们改天可以聊聊大众和香肠)

,只要是在自己的生活中会使用到ID.3,他们或许也能找到一些ID.3的问题。

而且,大众的员工对自家的产品理应更加了解,如果自家员工认为这新车达不到原先的出品标准,那就说明还有工作需要完成。如果自家员工在试用了之后认为可以“收货”,这时候再来交付给普通消费者,也不失为一个更稳妥的决定。

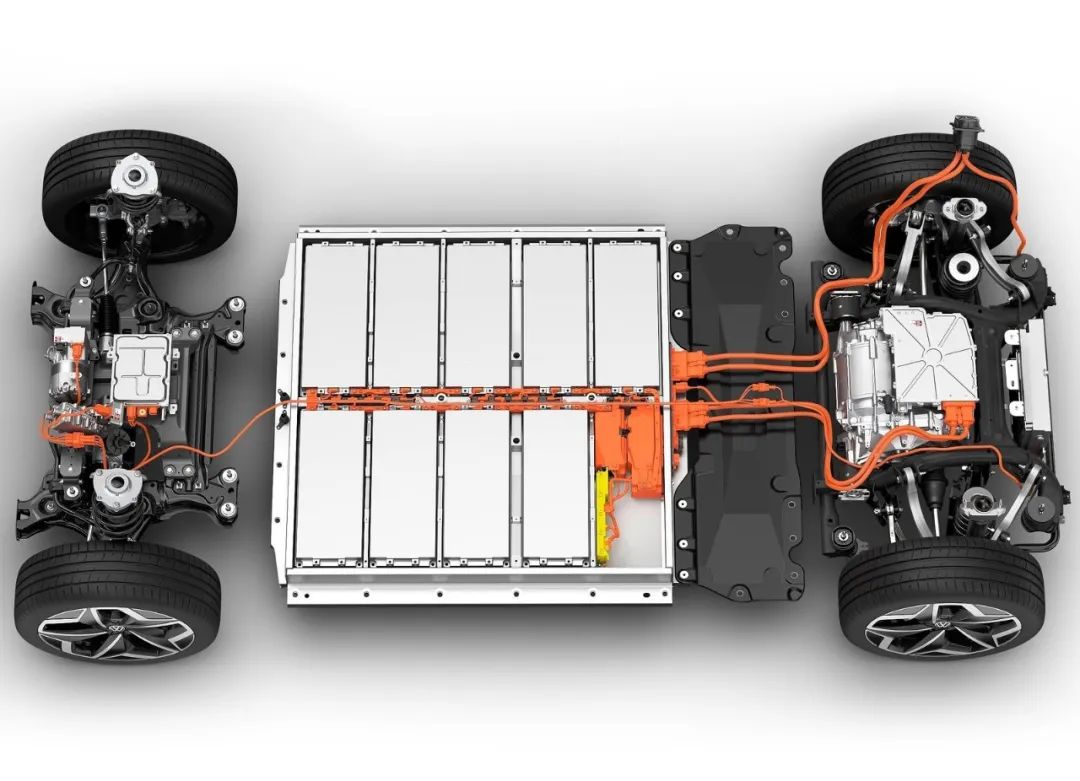

再者,ID.3是基于大众的

MEB电动车平台

研发的,在全世界范围内,大众目前已经部署了7个MEB工厂,其中一个就在上海安亭,大众为建立这些工厂花费了巨资。如果作为MEB平台首款产品的ID.3投产交付计划被打乱,对后续其他MEB车型的研发和生产都会带来影响,马失前蹄,不仅在排放方面可能面临巨额罚款,工厂的闲置也会带来比较大的资金回流压力。

尽管网络上认为大众把首批ID.3交付给用户来长测这一做法不恰当的人数较少,但车辙君却认为这次的真理可能还真是掌握在少数人手中。

因为ID.3是一款MEB平台的纯电动车,电动车跟燃油车有着很大的不同,燃油车可能需要工程师花费很多精力在发动机、变速箱等硬件的研发上。而电动车,更准确地说是一辆完善、完整的电动车,对主机厂来说,绝大部分研发工作都在于软件系统上。

大众把一批软件系统有着诸多bug的ID.3交付给员工,正所谓术业有专攻,如果是并不精于软件系统方面的员工,那只是单纯地给员工的生活添堵,反而可能影响整个工厂的运作效率。

而且其实人性是很玄乎的,让自己的员工来检测自己的产品,会不会出于感情或其他因素,导致对一些存在的问题表示宽容?要知道,“双标”甚至“多标”对人来说是很难避免的,与其说杜绝“双标”的存在,倒不如说尽可能减少“双标”,在一些不能“双标”的事情上绝不“双标”。而汽车质量检测这件事情,就是不容得“双标”存在的。

所以大众想要检测ID.3的产品质量,那最好还是交给专业的质检部门来做,无论是大众内部自有的质检部门,还是向外部寻求合作,都比交给自家员工来做要更好。

况且,电动车嘛,毕竟还有安全性的问题。一辆研发没有做足的电动车,它有可能出现各种事故,自燃什么的我们也都见多了,即便是自家员工,也不应该来承担这个风险。

甚至还有一种情况,虽然大众不像我们国内的造车新势力,需要提前实现形式上的交付来抢新闻点,但别忘了,大众需要用电动车来把企业平均排放压低。在产品出现软件系统问题而无法按计划交付的情况下,把第一批车交付给自家员工,或多或少也能压低企业平均排放。而员工是否会真的参与产品质量监测以及帮助发现和解决问题,则另当别论。虽然这听起来有点像是阴谋论的味道,但我们不排除有这种可能。