拯救城市的梦想,有时候就像一场理想主义者的集体意淫。

设计师周子书最近红了,他的地下室改造项目“地瓜社区”在朋友圈里刷屏。

2016年年底,周子书获得DFA亚洲最具影响力设计奖,他把北京市安苑北里19号楼下近500平米的地下室改造成了时尚明亮的共享空间,里面配有咖啡店、书吧、电影室、健身房、发型屋和小教室等,被誉为“创造了蚁族的梦想之地”。

地瓜社区的客厅

地瓜社区健身房

健身房外观

文艺的吧台

和许多城市改造项目一样,地瓜社区探讨着比设计宏观许多的公共议题。2011年,北京城还有近百万人口居住在地下室中, 每个北漂关于“地下室”的记忆都存在共性——阴暗、潮湿、虫子泛滥、空气不好,身在之中的人把它作为奋斗的代价,已经走出的人将其视作理想的落痕。总之,它都超过了一个空间所承载的意义。

周子书的地下室故事也因此收获了许多人的自动转发和媒体的反复传播,所幸每个版本都大同小异。数年前,怀揣着改造社会理想的他从中国美术馆辞职,去往伦敦圣马丁学院学习设计。一次,他在BBC上看到一条关于曼切斯特地下室的新闻,也遥想起北京蚁族聚居的地下室。之后他回国在望京花家地租下了10平米左右的房子,亲身体验了一把蜗居生活。

房子的环境不好,满地水坑、墙壁斑驳,电视机上方杂乱的电线里还夹着一把防身用的菜刀。在度过艰难的谈判期后,周子书得到了改造空间的许可,他在墙上手绘了中国地图,还把房子刷白,用彩色晾衣绳作为隔断,将原本破旧的地下室改造成了颇具现代感的艺术空间。

那还是2014年,周子书的改造还只是他的毕业作品。但网上关于这个项目的报道已经很多,周子书接受过几家媒体的采访,表达了对社会现实的理解,他对《中国新闻周刊》说自己仍然“抱有极大的理想主义”,并想要“批判地去实践和改善它”。

花家地项目的知名度吸引来了资本的介入,同年,投资人和政府都找上了门,要把安贞门附近的小区安苑北里一处500平米的地下室给他改造。周子书开始组建团队,加入其中的人背景丰富,有建筑师、人类学学者、商科或经济学硕士等。于是,地瓜社区应运而生,接着获奖和再次飚红。

墙上贴着地瓜社区创始成员

还有社区老人们的照片

人们把生活诉求写了下来

一个初中孩子在写作业

从安贞门地铁站C口出,走大约500米就能到安苑北里小区的门口。进了大门看右手边就是19号楼,楼门口凌乱地堆着些纸盒,纸盒旁边的水泥墙上挂着张黄色标牌,上面画着两只手掰断的一根红薯,红薯下写着四个大字“地瓜社区”。再走入地瓜社区的门,顺着防滑道向下拐一个弯,会看见一扇黄色的玻璃门,远远地就能瞥见门里的桌上放着个石膏雕像。

如果人的眼睛是这样一个长镜头,那电影在石膏像那里才算正式开始。地瓜社区的内部确实别有洞天,石膏像不远设有一个前台,供社区的运营人员接待来宾,人们可以拿免费的使用手册或花199元买下一本解析地瓜社区的图书。

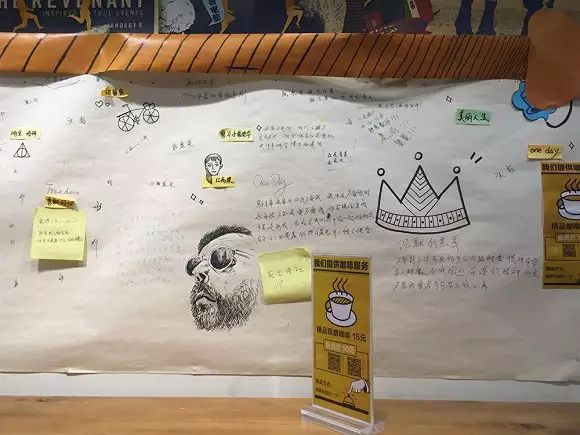

碍于空间紧凑,周子书团队在美学和功能上都很重视细节,墙上的砖块设计了层次感,还有嵌入式空间可以放几十个茶叶盒,消火栓的拐角成了滑板车停放处,书吧墙上信手涂鸦,写着死亡诗社四个字。最有意思的是名叫“薄厚”的理发室,它由雕塑家、设计师和理发师合开,里面有一个沉默的机器人。旁边是一间并不算小的两室健身房,器材很完备,还能约会肌肉发达的猛男教练。

地瓜社区外观

下地道

地瓜社区进门口

墙上可爱的插画

顺着箭头走,里面别有洞天

另一个需要特别强调的是地下室的通风系统。在知乎上一个讨论“帝都地下室生活体验”的帖子里,许多回复都提到了地下不透气的问题。而地瓜社区在走红时曾被多次提及“完美解决了通风问题,所有的管道节点还可以当花盆、做笔筒。”

但比建筑的年轻化更为突出的特征,是地瓜社区有意营造的人文环境。不难看出,地瓜社区是以“社区服务”为导向的,宗旨是平等、温暖、好玩,主要适用于青年、老年和家庭型三种群体。据悉,周子书是采集了187个小区居民的想法才决定了如今的功能分区,他把社区老人的照片贴在墙上。在一个平凡的周三下午,地瓜社区里还坐着几个初中生,他们有的安静地写作业,有的在一起嬉笑聊天,这里还没有变成拥挤的地下咖啡店,给每个使用者都留有恰到好处的个人空间。

这意味着地瓜社区不仅仅是空间设计上的更新,实则也改变了原来的使用功能。在CC讲坛的演讲中,周子书曾表示过北京的地下室与纽约、伦敦的不同,它也是一个“制度空间”,是城市和乡村的衔接之处,而他希望利用改造去消弭地上和地下的隔阂,建立所谓的“空间正义”。

泊车处

此处点咖啡

地下室监测合格认证

居民们可以分享茶叶

书吧

薄厚理发店

但如今看来,曾经居住在这里的人却不见了。

据运营人员介绍,如今来到地瓜社区的除了安苑北里的居民,还有一些远道而来的体验者。但显然,由于并没有居住功能,19号楼的地下室早不再是打拼一整天的人们夜晚回家的落脚点。

曾经是建筑师的陈叔也是看了刷屏文章慕名而来的,但相比漂亮设计,现在从事地产开发工作的他更关心空间利用是否真正满足了消费需求。在把地瓜社区逛了一圈后,他决定绕去19号楼的另一侧入口,下到未开发区域看一看。

楼梯很抖,黑洞洞的,只能打开手机上的手电筒。这里还保留着些许过去生活的痕迹,一条深深的走道两侧有若干个房间,窗户密不透风,抬头不见天日,偶尔飘散过来的公共厕所味令人作呕。

那是一副真切的蚁族图景。一房多人,大约四五张床,厨房是公用的,似乎还有一个小卖部,因为某间房里摆着一个废弃的冰柜,用来装汽水和冰棍的那种。走廊墙上用红色笔写着“清”、“搬”两个字,还贴着提醒办理“暂住证”的告示。

这片地下室的最后一个住户是曾经的管理员大爷,在敲开他的门后,大爷回忆道:“大约一年多前,住在这里的人都被告知搬走了。”

19号楼的另一侧保留着蚁族生存的痕迹

废弃的冰柜

不得不说,地瓜社区诞生的时间节点与北京市清理地下人口政策的推行很吻合。

2015年6月,根据北京市民防局的工作安排,新一轮的地下整治开始,截至2017年12月,约12万散住人员将撤离地下。这是政府为了缓解大城市病所作出的控制人口战略。另一方面,地下室存在安全隐患,甚至许多为非法出租。

“不弄还好,一弄人还被赶走了。”陈叔说,“其实这些地下空间并不是一定不能住人,如果推行统一的管理标准,比如消防、通风达到某一条件,地产商也是可以运作的。清走的办法其实是一种偷懒和免责,因为人们对地下空间的需求还是存在。”

文哥就是坚守地下室的一员,他居住在学院路附近一个地下二层的房间里,屋里有专用通风口,但夏天潮得厉害。但文哥对住处的感觉不错,他和他的室友们一样,在乎的都不是当下的生活品质,而是藏在大都市里的一万种改变命运的可能。

为了“经济便宜点”,文哥的屋里住着6个人,有跑业务的,有厨师,有销售,而他自己卖彩票。他们分享彼此的生活、工作,时不时还聊些个人感情话题。在听了地下咖啡店、书吧和电影室的方案后,文哥不太来电,表示自己“更愿意在家里睡一觉,然后其他时间出去待着。”

居住在地下室的人们,有许多来自于中国乡村。随着城市的扩张和工作机会的增多,外出务工被视作农民基于生存理性的选择。对于设计师周子书来说,他那集文艺、教育、休闲和公益为一体的多元空间已经超出了蚁族的实际需要。

何况,许多项目是花钱的。翻开使用手册,地瓜社区的每个房间都明码标价:公共客厅位于社区中央,可以免费使用;图书馆内的图书可以免费阅读,但不能外借;私人影院一小时40元,桌游白天一小时20元,晚上25元;台灯书房工作日为白天一小时80元,晚上150元,周末白天一小时150元,晚上80元;健身房单次使用一人35元,还可以办月卡、年卡、家庭套餐;理发师出售10次套票360元,本社区居民理发一次一人50元,非社区居民一人一次72元;创享教室可组织开课,也可出售3D打印产品.....

“地下室项目不只是一个传统意义的公益项目,实际上,它是要依靠一种社会企业的运作模式来实现自己的可持续发展。”周子书在CC讲坛上表示。然而,他对地下空间的规划难免过于想当然:四分之一给新生代农民工,四分之一给年轻艺术家,四分之一给教室和工作坊,再四分之一是画廊、咖啡馆。这虽然实现了“平等”,但现实却残酷许多,中国的农民工数量远远多于设计师,而当使用地下室的权利平等格局被打破时,每个群体的利益其实都很难维持。

而在实现这乌托邦式的理想之前,地瓜社区还要解决自己的生存难题。即使有政府和资本的支持,只有能持续盈利,它才有可能发展为将来城市更新的范本,并得以推广和复制。

这诸多的疑问,还有待地瓜社区一一解答。

▽点击“

阅读原文

” 下载界面新闻APP