各位朋友好,觉得本文对您有帮助,请随手点一下下方的在看,以便让你的朋友也能看到哦。

有研究表明目前上市药物中,40%的药物是难溶性药物,处于研发阶段的药物中90%的药物难溶。众所周知,药物只有溶解,才能吸收,只有吸收才能在人体发挥作用。既然制剂开发中,难溶性药物已经屡见不鲜,如何把难溶性药物推向临床成为制剂研发人员面前的拦路虎。诚然为了更加深刻的理解难溶性药物,这篇小文章将从难溶性药物的定义出发,去寻找药物难溶的秘密。

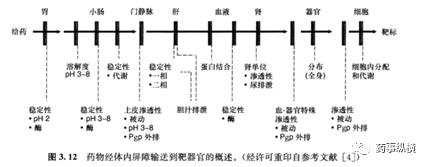

当想去研究一个药物是否是难溶性药物之前,我们需要确定“一个药物为达到治疗目的所需要的最低血药浓度”,也是明确给药剂量的基础上去判断药物的溶解性,然后把人体当作一个黑匣子,吃多少量的药能够产生治疗作用的血药浓度。

这个黑匣子就是人体的胃肠道-血液循环系统-靶细胞。那么,这个最低的血药浓度又需要多少剂量的药物去溶解,溶解后又有多少透过胃肠道膜,是否经历肝脏代谢,最终经历层层劫难,分布到靶细胞,作为治疗作用的最低血药浓度体液中的溶质。所以说,最终的血药浓度就不能离开达到治疗目的的给药剂量以及给药剂量药物的打怪升级的渗透能力。

最大吸收剂量(MAD)(某药物在特定剂量时能够被吸收的最大量)的引入可以为我们提供一些帮助。

此处,S为溶解度(mg/m,pH6.5),Ka为小肠吸收速率常数(min-1;大鼠小肠灌流实验的渗透率,定量上类似于人的Ka。),SIWV为小肠水容量(约为250mL),SITT为小肠经过时间(min;约为270min)。

最大吸收剂量的计算公式成功的把最终吸收剂量和药物的体外溶解度建立了联系,把人体这个黑匣子定量化,变成了一个可见的数据关系。这样某种药物为达到人体内最大吸收,在特定剂量和渗透性下,可以计算可接受的最低溶解度。化合物效价(即完全吸收时产生药效的剂量)越高,渗透性越好,达到完全吸收时所需的溶解度就越低。反之,效价越低,渗透性越差的化合物达到完全吸收所需的溶解度就越高。

Lipinski已建立了一种说明溶解度、渗透性和剂量关系的图形化表示法。

其实在药物研发初期,一切人体体内数据还没有开展,给药剂量无法确定,药物人体中的释放,在人体的ADME情况也无法获取,确实有点摸着石头过河的意味。不过,通过上面的论述我们清楚知道,药物溶解度直接影响药物的生物利用度,影响血药浓度,最终影响药效。

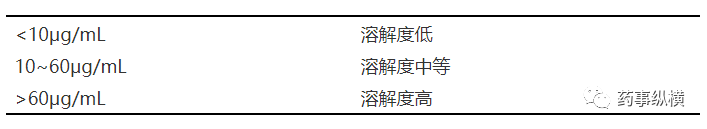

在发现项目团队的化合物溶解度评价方面,建议药物化学家使用如下分类等级:

通过这种经验式的初印象分类方式,可以

大

致判断化合物的溶解度情况,在先导化合物筛选上可以有的放矢,做好药效与药物理化性质之间的平衡。

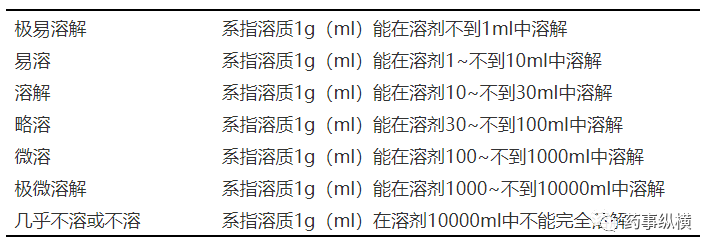

溶解度是药品的一种物理性质。各品种项下选用的部分溶剂及其在该溶剂中的溶解性能,可供精制或制备溶液时参考。对在特定溶剂中的溶解性能需作质量控制时,在该品种[检查]项下作具体规定。药品的近似溶解度以下列名词术语表示:

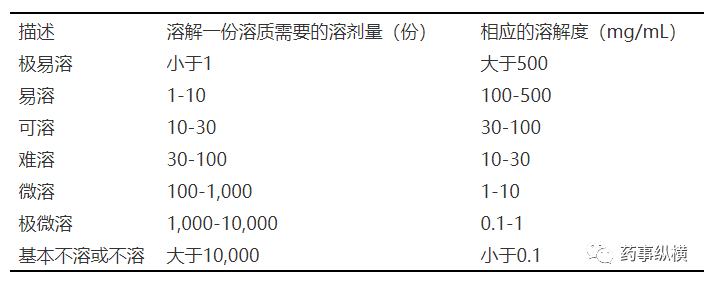

美国药典:

中国药典和美国药典对于近似溶解度或者说表观溶解度的描述基本一致,水中溶解度小于

0.1mgmL

为难溶药。

通过试验法(除另有规定外,称取研成细粉的供试品或量取液体供试品,置于

25℃±2℃

一定容量的溶剂中,每隔

5分钟强力振摇30

秒钟;

观察

30分钟内的溶解情况,如无目视可见的溶质颗粒或液滴时,即视为完全溶解。

)测定的溶解度可以作为平衡溶解度试验的预实验,大致判断化合物的大致溶解度,可以为后来车间生产的清洁研究提供依据。

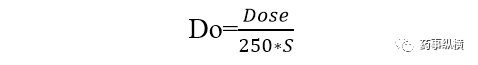

根据BCS分类系统,在37±1℃下,测定最高剂量单位的药物在250mL pH值介于1.0和8.0之间的溶出介质中的浓度,当药物的最高剂量除以以上介质中的药物浓度小于或等于250mL时,可认为是高溶解性药物。

Do为给药次数(Do>1),S为药物最低溶解度,Dose为给药剂量。

难溶性药物的出现成了横亘在制剂研发往前推进的鸿沟,虽然新的化合物多难溶,但是同时也许多的增溶手段来化解,比如

API

微粉化,借助脂质体,胶束,环糊精等药物载体,制备纳米晶。

上面明确表明了剂量在确定药物溶解性的重要性。可是呢,在新药开发初期,最终上市的制剂规格是不确定的。于是乎,当开发不同规格制剂时候,按照BCS分类系统,按照不同规格条件下的药物溶解度(不同规格药物=最高剂量单位的药物),可能出现这个药物既属于BCSⅠ类,又属于BCSⅡ的情况。不同的BCS分类的药制制剂体外溶出的情况也是差别很大的,针对部分BCS分类的药物的处方开发也是不同的。