文章导读

霾,在我国古已有之。2011年我国出现大范围、影响广的“雾霾”天气后,PM2.5、空气污染、霾、能见度差等概念在媒体上频繁出现,雾霾更被公众认为是大气污染的“代名词”,但人们目前对“雾霾”并没有比较科学的认识,国务院发展研究中心研究员周宏春从四方面对“雾霾”进行了科学阐述。

▲ 来源:宏春观察 作者:周宏春

首先,应当明确雾不等于霾,霾不等于PM2.5,也不等于空气污染。

雾霾“集美好和狰狞于一体”,毁掉了雾原有的“朦胧”感,只剩下厌恶感了。

雾,是由水滴和冰晶的消光作用造成的能见度下降现象,容易出现在乡村或湿地上空;

其中的水滴由6—10微米的颗粒或大颗粒组成,人的肉眼可以看到。

但在城里很难见到雾,即使是湿度较大的广州也少见。

霾,在我国古已有之。

中国古代文献对霾的词语解释是比较清楚的。

《说文解字》注为:

风而雨土为霾。

《诗经》曰:

“终风且霾。

”霾是次微米粒子消光导致的低能见度现象,或由于悬浮着大量的烟、尘等微粒而形成的空气混浊形象;

颗粒物大多小于1微米(PM1),其中的大部分是污染物,在PM2.5内。

《释名》曰:

“霾,晦也,如物尘晦之色也”。

《尔雅》曰:

“风而雨土为霾”。

《佩文韵府》曰:

“霾,莫皆切,风而雨土也”。

即霾是空气中尘埃弥漫、光线昏暗的大气现象。

换句话说,霾是一种浑浊的空气,既与风雨阴晴等天气有关,也与其他影响有关。

由于雾霾天气多发,人们有机会观察到“雾霾”的发生过程,并录像下来。

如2017年跨年度的“雾霾”,网上刷屏的录像反映了某位观察者在楼顶拍摄的由南向北的“雾霾入侵过程”,实际上是“云团”移动:

“云团”在湿度较大的地区上空常见,飞机穿越“云团”时会颠簸。

上部蓝天下部雾霾的照片,则展示了空气分层;

空气分层是自然规律,坐过飞机的人都有体验:

飞机之下是“云海”。

雾、霾最初是气象部门使用的术语;

在气象系统内,雾与霾是严格分开的。

雾的出现是一种自然现象,雾、霾同时出现的几率极低。

初期,中央气象台专家介绍“雾霾天气”时会在雾霾之间加一横(写成雾—霾)。

2005年出台的《霾的观测和预报等级》标准中,规定了能见度、颗粒物浓度、消光和湿度等指标,也就是将霾的内涵量化了。

总体上,雾和霾都是能见度降低的天气现象,但湿度、颗粒物大小和消光原理不一样。

2011年我国出现大范围、影响广的“雾霾”天气后,PM2.5、空气污染、霾、能见度差等概念在媒体上频繁出现,雾霾更被公众认为是大气污染的“代名词”。

其实,在PM2.5进入公众视野前,部分专家曾用“灰霾”的概念,其含义是:

受人类活动影响形成的霾可称为“灰霾”,与英文haze对应;

也曾被媒体采用。

此后“雾霾”的出现频率加大。

英文中的专业术语smog来源于smoke和fog,翻译为“烟雾”,如伦敦烟雾、洛杉矶烟雾事件等。

有关研究人员在中国知网搜索发现,2015年含“雾霾”标题的报道和论文8072篇,远大于“灰霾”的1086篇。

环保专家也用“雾霾”来代替空气污染了。

在历代文献记录的雾霾事件中,造成人员伤亡和危害的极少;

仅《元史》中成宗大德十年(1306)发生在大同路的雾霾事件有坏民庐舍、家畜死亡和人员伤亡情况,可能是沙尘暴破坏所致。

相对于洪水、干旱、地震等灾害性事件,雾霾的危害性较轻。

而今,雾霾对人体健康的危害性已经不容置疑。

我国雾霾的主要成分为二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物,主要来自城市工程建设、汽车尾气排放、散煤使用等,雾霾事件的危害性和化学成分与古代的尘土雾霾相比发生了显著变化。

中国的雾霾污染物化学组成,与西方环境“公害”的大气污染成分类似,但来源并不完全相同。

据《20世纪环境警示录》的不完全统计,在伦敦烟雾和洛杉矶光化学污染中,共造成800余人丧生。

美国在后来的调查中称,石油挥发物(碳氢化合物)和二氧化氮,在强烈的阳光紫外线照射下发生光化学反应,产生一种有刺激性的有机化合物,即光化学烟雾中含剧毒物质。

中科院研究发现,中国雾霾成分是英国伦敦1952年烟雾事件和20世纪40~50年代洛杉矶光化学烟雾事件的污染物混合体,叠加了中国的沙尘气溶胶。

在京津冀雾霾天气研究中,检出了大量的含氮有机颗粒物,与洛杉矶光化学烟雾成分类似。

在洛杉矶光化学烟雾事件中,污染物主要来源于汽车尾气;

洛杉矶20世纪40年代就有250万辆汽车,每天约排出300多吨氮氧化合物。

而在京津冀雾霾污染的2013年1月13日,PM2.5突破600µg/m3时,PM1突破300µg/m3。

经源解析识别出4类有机污染物:

氧化型有机颗粒物、油烟型有机物、氮富集有机物和烃类有机颗粒物;

烃类颗粒物主要来自汽车尾气和燃煤。

氧化型有机颗粒物占比最大,为44%,其余组分别占21%,17%和18%。

机动车为北京城市PM2.5的最大来源,约为1/4;

其次为燃煤和外来输送,各占1/5。

随着现代科学对雾霾研究的深入,特别是毒理科学方面的研究成果,揭示了雾霾对呼吸道系统和人体健康的直接毒性作用,包括毒害机理、毒性大小、毒害防治等。

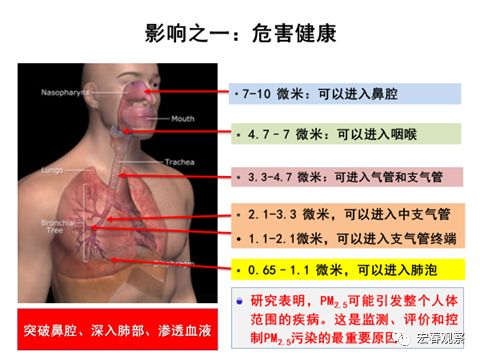

有关国际组织研究发现,颗粒物越小进入呼吸道部位越深,对人体健康的不利影响越大。

2013年10月17日,国际癌症研究机构发布报告称,PM2.5很容易吸附多环芳烃等有机污染物和重金属,致癌、致畸和致突变风险很大;

颗粒物越细含有毒有害物质越多,且在空气中停留时间长、随风输送距离远,影响范围越大。