编者按

工业互联网现在很“火”!但是,工业互联网在企业怎么落地?工业互联网的连接要素有哪些? 工业互联网究竟连接什么?本文从思想到实践给大家提供一个思考的途径。

生活互联网,大家都知道,与我们的个人生活息息相关,微信已经深深关联进我们的生活。

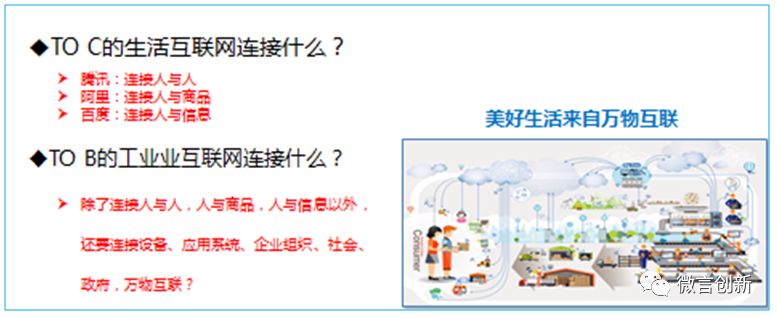

这大概是以 BAT为代表的互联网公司的画像。那么工业互联网连接什么呢?生活互联网给我们带来了生活的方便,同时还给我们带来了很多新的思维,比如说大家热议的互联网思维,羊毛出在猪身上等等。那么对于工业互联网来说,是否存在“羊毛出在猪身上”的场景呢?我们说工业互联网,首先它是工业,姓“工”不姓“互联网”,不是生活互联网的简单迁移,所以必须从了解工业出发,了解工业要素,才能正确理解工业互联网。

我们说TO B的工业互联网,除了要“连接”人与人,人与商品,人与信息以外,它还要连接机器设备、应用系统、企业组织、社会、政府、供应商、客户等等,那才是真正的万物互联的场景。

正因为工业互联连接要素多,以及它的复杂性,所以业界才出现了各种各样的概念,工业4.0、智能制造、数字化工厂、物联网、中国制造2025、互联网+。不管怎么称呼,有一点是肯定的,

要连接各个工业要素,利用互联网的思路做到各个要素的最佳资源配置,对企业来说,最终的目的是要降本增效。

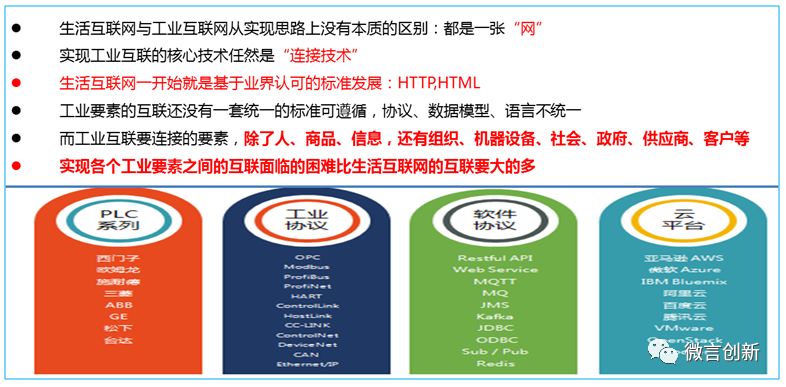

工业互联网与生活互联网一样,本质上还是一张网,那么它的核心技术还是“连接”的技术。但是生活互联网从一开始,就有业界认可的标准和规范,是基于这个业界认可的标准规范发展起来的,比如说访问协议就是http,内容的标记语言就是HTML,不管后台用什么技术实现,只要一发布,用一个通用的浏览器就可以访问。

但是工业要素的互联,到现在还没有一套统一的标准和规范可以遵循,各个工业要素之间的通讯协议、数据模型、语言都不统一。

因此,实现各个工业要素之间的互联面临的困难比生活互联网的互联要大得多。

工业界经常用到的PLC控制器,有几十家品牌,每一种品牌的编码标准、协议都不一样,还有工业自动化用的各种通讯的总线,有modBus,Can总线,Profinet总线等等,应用系统之间的接口形式也是多种多样,真正的万国语言!

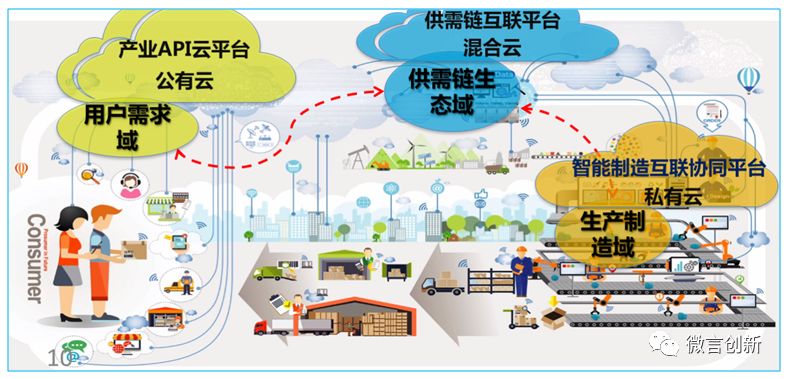

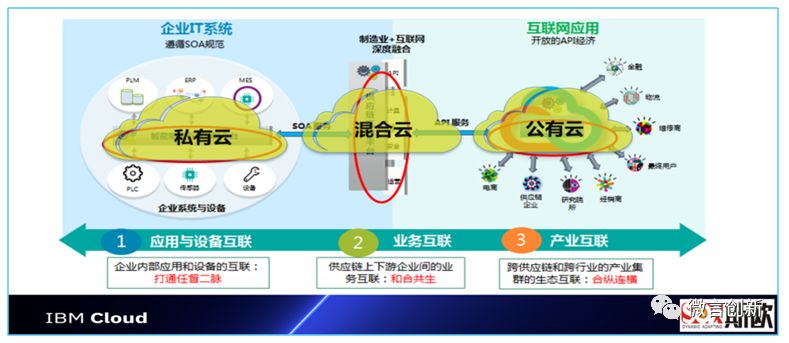

我们看看工业互联网的一个应用场景。下图表明,整个工业互联网未来面临的应用场景,大致可以分成三个域,

第一个域是“生活域”,第二个域是企业的上下游供应链之间的“生态域”,第三个域是企业本身的“生产制造域”,

要一步实现整个工业应用、工业互联网的应用场景,比较难以达成目标。我们要把这种复杂的连接简单化,也就是我们把它分成三个域,每个域内部先解决互联互通的问题,然后再实现三个域之间的互联互通就简单一些。由于这三个域的使用对象和应用场景不一样,就会采用不同的技术去实现。具体来说,三个域对应着云计算的三种

场景,对生活域的互联,肯定就是公有云了;供需链生态域,就用混合云的方式来实现;生产制造域,就用私有云的方式来落地实现。整个这个场景,我们首先实现C2B,然后再实现B2M,通过这种方式实现C2M,从而满足个性化定制的美好生活需求。

根据前面的分析,我们设计了整个工业互联网平台的三层架构,下图为实现这三个层面互联互通的一个架构图。

第一个层面就是企业内部的生产域的互联,上连应用,下连设备;第二个层面就是实现供需链之间的互联互通,通过上下游企业间的业务互联,实现企业间的和合共生;第三个层面就是产业集群的生态互联,实现了整个产业生态的合纵连横。

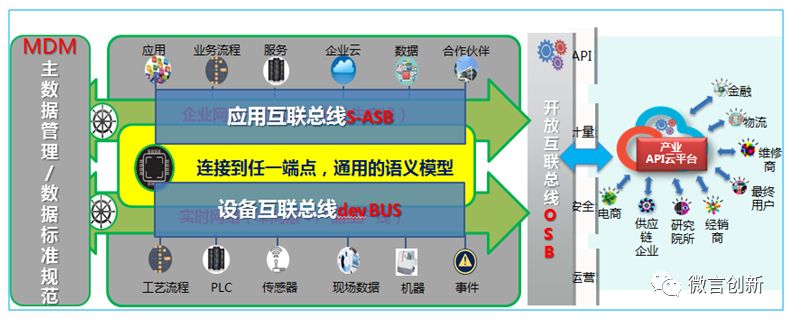

工业4.0参考架构模型中有一个两化融合的模型,如下图所示。虽然德国赋予了一个高大上的名字——工业4.0,但其实质与中国提出的两化融合模型是异曲同工的。

上图表达了制造企业的两条生产“线”,一条生产线叫“办公生产线”,另外一条线叫“产品生产线”,两条线的要素是不一样的,模型也不一样。“办公生产线” 的要素是“应用”、“业务流程”、“服务”、“数据”、“云”、“合作伙伴”;“产品生产线”的要素有“产品工艺流程”、“控制”、“传感器”、“数据”、“事件”、“机器”等。这两条线的要素不一样、模型不一样、语言不一样、协议不一样,两条线代表了两个专业维度,一个是管理维度或者信息化维度,一个是技术维度或者工业化维度。

目前大部分企业的一个真实运营情况就是已经拥有了办公和产品生产线,只是这两条生产线是相互隔离的,是各自独立运行的。我们要实现智慧工厂和智能制造,就是要将两条生产线进行融合。

要实现这两个维度的融合难度很大,因为面临的可能是万国语言。

在这个参考模型里面要做的就是要将这两条生产线进行一个融合。这里有两句话:connectivity to any points(链接到任一端点);common semantic model(通用的语义模型)。这就是将两条生产线融合的一个方法论。需要有一个通用的语义模型来做转换和连接,这个通用的语义模型通俗点讲就是一个起到同声翻译的作用,我们不必让每一个要素都能够去理解其它要素,通过一个同声翻译的机制实现各个要素的互联互通和相互感知,那么什么样的技术可以承担这个同声翻译的角色呢?

上面显示的办公生产线要素的连接,我们通过一个

应用互联总线产品(S-ASB)

实现互联互通。下面显示的设备之间的连接,我们是通过

设备互连总线(devBus)

实现设备之间的互联互通。

当这两个层面通过两条总线实现互联互通以后,就会进一步延伸到企业与供应商之间的互联互通,进行信息交换,这个时候需要一个

开放互联总线OSB

来实现企业与外部供应商之间、企业与客户之间、企业与合作商之间的互联协作。

通过这三条总线,将企业内部的、面对各个IT层面的要素、OT层面的各个要素进行连接和互联互通。但是,是不是有了这三条总线,就解决了整个工业互联网的一切问题了呢?NO!因为即使我们对这个数据提供了连接通道,数据能够传达到各要素之间,但有一个最核心的问题是,我认识这些数据吗?它从哪里来,要到哪里去?如果这个数据没有一个合法的标签,对数据标签没有一个标准的解释,那么这些数据之间不能认识,不能感知,也实现不了互联互通。因此需要对各个要素之间发出来的数据打一个标签,相互之间才能认识,相互感知,所以我们要建立一个管理数据系统。

这就是构建一个

主数据管理平台

,主数据管理平台就是用于帮助我们建立数据唯一性标识的产品

。

通过企业内部的三条互联总线:

应用互联总线、设备互联总线、开放互联总线以及主数据管理

这个标准规范,连同企业已有的应用系统(ERP,PLM,SCM,SRM,CRM,MES等)的云化部署,我们就构建成了企业内部的CPS系统或者工业互联网平台。

责任编辑:李小丽

于万钦,斯欧信息技术股份有限公司董事长、总经理。著有《面向服务的企业应用架构:SOA架构特色与全息视角》、《若水之道:工业4.0智能平台构建策略》等丛书。

(本文不代表微言创新观点。欢迎投稿、转载和商务合作,请联系

[email protected]

)