来源 ∣ 虹膜(ID:IrisMagazine) ,腾讯娱乐

中国电影界有个很特殊的现象,那就是作家当导演的特别多,尤其是畅销书作家。先有郭敬明,然后是韩寒,最近是张嘉佳,现在韩寒新作也出来了,后继者延绵不绝。

另一边像朱文、韩东这样的诗人和小说家,也都尝试过、或正在尝试电影创作。朱文的《海鲜》《云的南方》都有不错的口碑,韩东在拍一部《在码头》,贾樟柯是监制。

外国当然也有作家当导演的现象,但中国的情况仍有特殊性,所以这事值得来分析分析。

首先这种现象和导演工作的特殊性分不开。拍电影不像写作,它是集体劳动。导演在这个集体中要处于最核心的位置,但导演在电影的生产过程中到底需要做哪些事,发挥什么作用,却是非常不确定的。

有的导演侧重于打磨剧本,有的强于调教演员,有的更重视对机位和构图的摆弄,还有的将注意力主要放在后期剪辑上。

有的导演习惯亲力亲为,比如卓别林常常身兼七八个工种。如果这个例子太老,最近的《罗曼蒂克消亡史》,程耳导演同时也是编剧和剪辑。

更多的导演不用亲自去做那些事,会有编剧、摄影师、美术师、剪辑师、调色师等等按照导演的要求去完成。

正因为工作方式的自由灵活,也让很多人对导演工作的专业性产生质疑,认为那没什么神秘的,也许每个人都可以做?像姜文曾经开玩笑说,他就是发现导演也不需要特别会什么,才去当导演的。

导演工作的门槛可能不高,但它的上限却高不可攀。换言之,滥竽充数的肯定有,但大师导演每一个都货真价实。正因为导演工作的这种独特性,它就成了所有电影工种里跨界程度最活跃的。

我们见过数不清的演员当导演、编剧当导演、摄影师当导演、歌手当导演、政治人物当导演,以及,作家当导演。

阿兰·罗伯-格里耶

在法国,作家当导演的情况早有发生,例如阿兰·罗伯-格里耶和玛格丽特·杜拉斯,他们起先以“

新小说

”流派在文学界成名,自六十年代后相继执导多部电影。

格里耶的处女作是1963年的《不朽的女人》,获得了法国电影界非常看重的路易·德吕克奖。在此之前,格里耶曾帮助阿伦·雷乃写作《去年在马里昂巴》的剧本,该片的巨大成功无疑鼓励了他亲自执导。

对于格里耶来说,当导演和作家其实是一样的,都是实现自己艺术观念的某种特定手段。在四十多年里,格里耶拍片不辍,早期平均每两三年推出一部电影作品,晚年速度放缓,但每隔十年也要拍一部,他去世之前两年还拍摄了《格拉迪瓦的召唤》。

玛格丽特·杜拉

玛格丽特·杜拉和格里耶一样,一开始为阿伦·雷乃写过《广岛之恋》,尔后亲自当起导演,她拍片数量更高,有长有短,到1986年的最后一部《孩子们》,她一共拍了十九部影片。

虽然格里耶和杜拉在电影界的成就和地位尚不能和他们在文坛相比,不过这二人的确称得上是成功的导演。

在法国,文学界和电影界的关系亲密,

观众和读者往往是有较高文化修养的同一批人。

《广岛之恋》剧照

从商业角度来看,他们的电影投资往往不高,最终的票房就算不多,大致都能做到盈亏平衡,这是他们能持久拍下去的原因。

美国的情况有所不同。严肃作家执导电影的情况当然是有的,但数量上就少得多了,比如过去有诺曼·梅勒,现在有保罗·奥斯特。

梅勒偶尔也做编剧,他亲自执导的影片有四部,保罗·奥斯特名下的导演作品也是这个数,不过早些年他喜欢和华裔导演王颖联合执导。前几年奥斯特还推出一部《马丁·弗罗斯特的内心生活》,反响不佳。

保罗·奥斯特

美法作家同行境遇迥异,究其原因,两国电影生产体系和观众构成大不相同,专业作家要从好莱坞拿到投资是很难的,而且广大观众也没有这种消费习惯,就算是你的读者,他更愿意去买你的书来读,却未必会连带对你的电影产生期待。

那么美国的畅销书作家又是怎么样的呢?

史蒂芬·金可能是过去四十年好莱坞最喜欢的作家之一了,根据他作品改编的影片不计其数,《闪灵》《肖申克的救赎》《绿里》都成了影史名作。他也挂名担任过许多影视的制片人,但做导演则仅有一次,是1986年的《火魔战车》,评论反响和票房成绩都不理想。

《火魔战车》剧照

谈及为什么他可以做导演,史蒂芬·金说:“我并不是因为上过电影学院才得到这份导演工作的。我得到这份工作是因为我是史蒂芬·金。如果你足够有名,他们会允许把你挂在时报广场,用电视来直播。

”

接着谈到为什么没有尝试多做几次导演,

“

去看《火魔战车》你就明白了。

”

显然他对电影并不满意。

在全世界范围内,从知名作家到优秀的职业导演的转型,韩国导演李沧东堪称成功的典范。

李沧东

李沧东是多部小说的作者,曾于1992年获取《韩国日报》的创作文学奖。后来他在朴光洙导演的建议下,担任《想去那个岛》的编剧和副导演,几年的磨炼后,李沧东于1997年拍摄了处女作《黑道初哥》,之后的《绿鱼》《薄荷糖》《绿洲》《密阳》《诗》无不让影坛惊艳,以至于今天人们更多地视李沧东为一名电影导演,都快忘记他还是作家了。

本世纪以来,全世界头号畅销书作家是谁?

除J.K.罗琳不做第二人想。

J.K.罗琳

那罗琳想过亲自将《哈利·波特》系列搬上银幕吗?相信她从未有过这个想法。首先这不符合她个人的行事风格,在《哈利·波特》爆红之后,罗琳发表其他小说时宁愿选择匿名,就是不想沾自己的光,可见她绝不是好大喜功之人。

退一步说,即使她愿意,那么好莱坞会同意让她来做导演吗?绝无可能。

《哈利·波特》系列电影作为华纳兄弟公司最看重的王牌项目,几乎不可能交到一个没有任何电影制作经验的人手中。

《哈利·波特与死亡圣器》剧照

这种投资规模几亿的大片,非常依赖一个成熟体系的运作,诚然导演这个岗位作为好莱坞工业体系的一环,它并不像“

作者导演

”那样可以决定一切,但仍然需要每个环节都有最专业的人士,否则就会拖累体系的运转。而且在商业宣传上,《哈利·波特》电影也并不需要以导演作为号召点,“

哈利·波特

”本身这块金字招牌足矣。

但上面所有这些道理,在眼下的中国,仿佛都行不通。

中国正处在一个人人梦想当导演,并且人人都可以当导演的时代,这种燥热和冲动,在全世界的电影历史上都非常罕见。

每个人当导演的动机不同,编剧和演员当导演的特别多,这倒不奇怪。本来就是行业中人,很多人希望进一步完善自己,毕竟导演才是一部电影的首要作者,没人愿意错过当导演的机会。

赵薇为了当导演,还特地回到电影学院上了几年课,至少说明她的态度不是在玩票。音乐人当导演的有崔健、高晓松、卢庚戌等等,他们的受众大概是某个可以被归类为“

泛文艺青年

”的粉丝群。

比较早当导演的中国作家是王朔,他于九十年代中期执导了根据自己小说《我是你爸爸》改编的《冤家父子》,但影片未能过审,王朔的导演生涯戛然而止。

据说这部影片的真正导演其实是同时担任编剧和主演的冯小刚,王朔在片场不太发令,乐得逍遥。

当下畅销书作家从事导演工作的直接诱因,和台湾作家九把刀的《那些年,我们一起追的女孩》分不开。这部电影让所有人意识到,在眼下的产业环境中,其他平台上的人气是可以转移到电影院中的,而这在其他国家则未必可行。

郭敬明、韩寒、张嘉佳等畅销作家在青少年中拥有巨大的粉丝基数,如果能顺利转化为电影消费,那么在商业上就无须担心。

不排除这些作家当导演是基于某种个人追求,不过商业因素肯定更加直观。电影产业所带来的回报和影响力,显然远超写书,这个账很好算。

对于整个中国电影产业来说,现在正处于历史上一个非常特殊的阶段。银幕上的优质内容供给严重不足,大家都在喊缺导演、缺剧本、缺项目,投资人和制片方对有号召力的电影内容如饥似渴,他们愿意把任何可以号召观众进场填满放映厅的人推上导演椅。

这些在影院建设高峰期培养起来的为数众多的新型电影观众,对导演是否拥有坚实的行业履历并不看重,话题营销和名人效应就足以吸引大家走进影院。

用事实和数字说话,现在畅销书作家转型导演在商业上大体是成功的,未来一定会有更多当红作家,乃至各行各业的网红执起导筒。

至于留下的电影本身,由历史去筛选吧。

☞附:韩寒新电影歌曲惹怒网友!

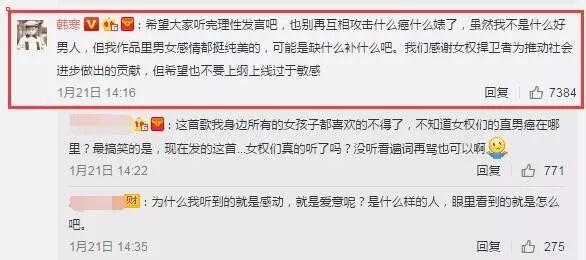

过去的这个周末,韩寒过得有点水深火热。他的新电影《乘风破浪》上映在即,放出的两首主题曲却引发了巨大的网络争议。

韩寒先是在1月20日发布了“男子汉宣言之《乘风破浪歌》”。

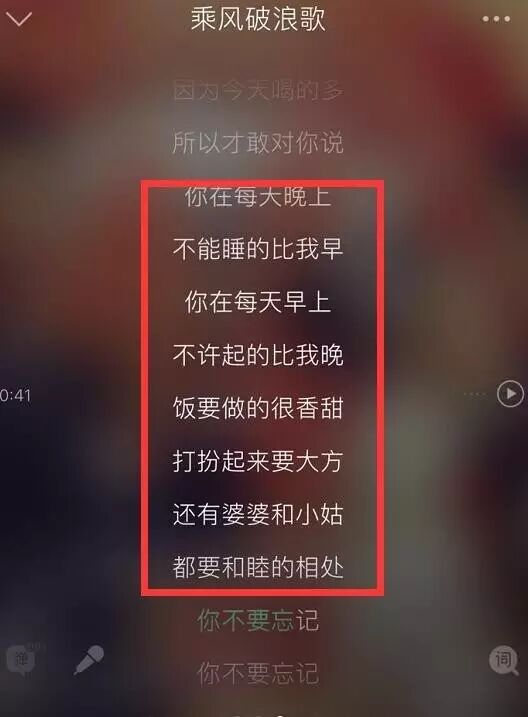

这首歌以丈夫立场对妻子说:不能睡得比我早、不许起得比我晚,饭要做得很香甜、打扮起来要大方、和婆婆小姑和睦相处。

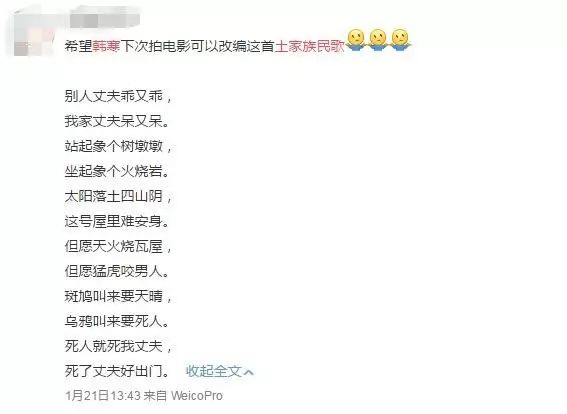

这些歌词让广大网友炸了锅,网络上迅速出现了句句与之互怼的土家族民歌——

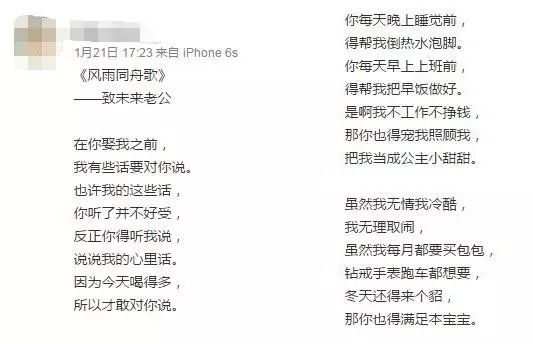

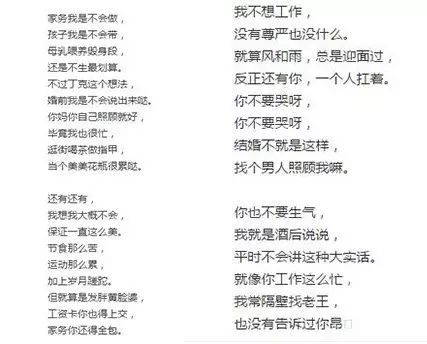

还有网友改编出致未来老公之歌——

韩寒被群起炮轰“直男癌”,就连十年老粉都悲泣说“喜欢过他的青春喂了狗。”

1月21日,韩寒又发布了第二首主题曲《男子汉誓言》,解释说这两首歌改编自日本歌手佐田雅志的《关白宣言》和《关白失脚》,描写了一个男人用一生爱他的女人。

还在热评里呼吁大家不要太过敏感、上纲上线。

身为网红段子手兼国民岳父的导演韩寒,书粉颜粉狗粉小野粉全都有,人气和口碑一向不错,为何这次观众如此不买账呢?

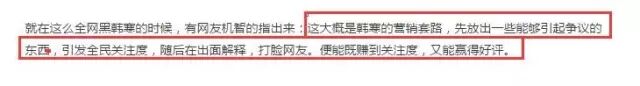

网友们首先是质疑韩寒故意激怒女性来博取话题。有人在第一首歌发布后就猜测,韩寒是要反转打脸。

第一步,把第一首“直男癌”歌曲单独放出来,引发舆论争议;

第二步,放出另一首主题曲;

第三步,碰瓷女权炒热话题。

有网友吐槽,这个“机灵”抖得太愚蠢,直接让韩寒成了女生相亲时检验对方是否身患直男癌的标准。

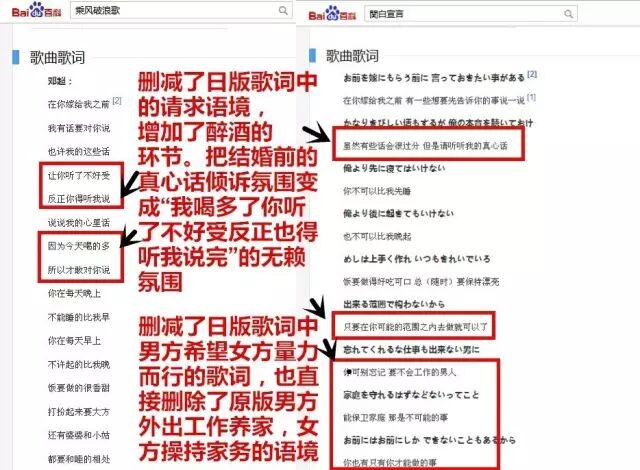

还有小伙伴对比了《乘风破浪》主题曲的歌词和日文原版的歌词,指出日版是“请你听我说”,到韩寒这儿成了“反正你得听我说”,而且很无赖地在喝醉酒之后才敢说,还删减了日版里男方外出工作养家,女方操持家务的语境。

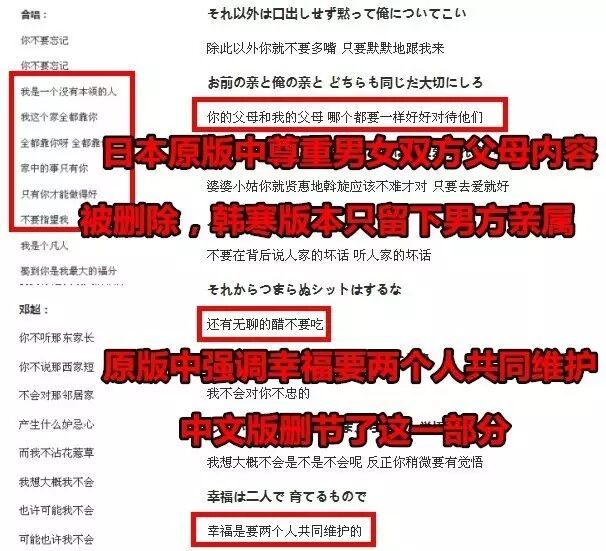

此外,韩寒这版还删除了尊重男女双方父母的内容,只留下男方亲属。

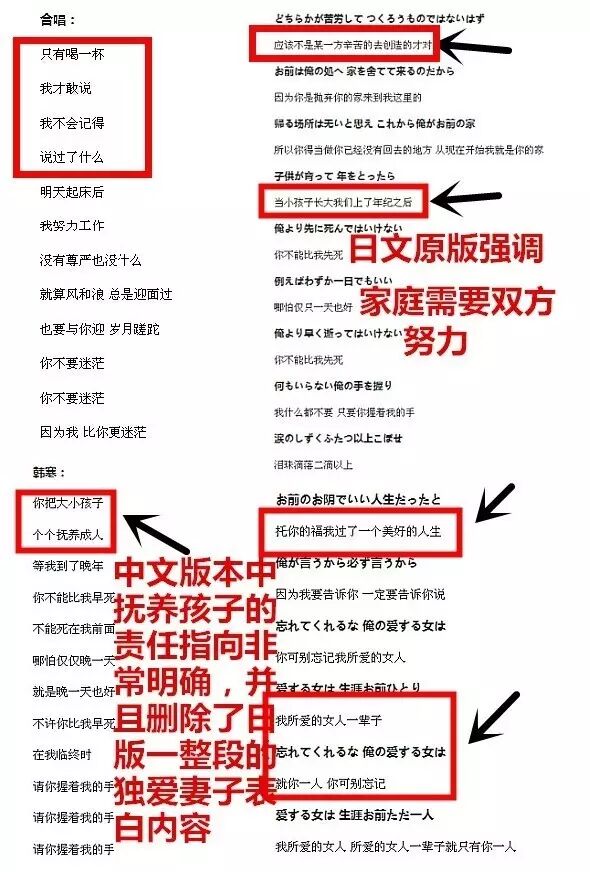

而韩寒想要表现反转的第二首歌,网友依然不买账,他们批评韩寒把原版强调幸福要两个人共同维护,改成了“你把孩子抚养成人”,还抹掉了日版里对爱妻的表白。

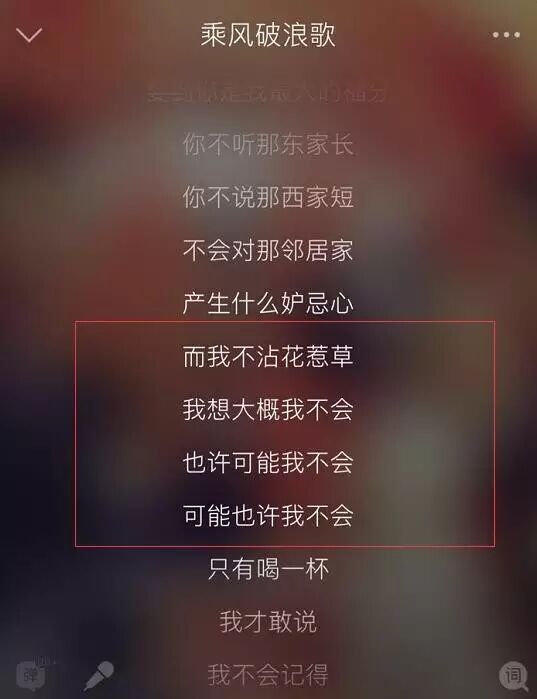

争议最集中的还有那句 “我可能不会沾花惹草”。

网友吐槽韩寒,女性对丈夫的诉求难道只是“被照顾、不出轨、不分开”就够了?这本身就是从不平等的角度去考虑婚姻。

其实,这次歌词事件之所以引发网络哗然,也与韩寒此前的种种争议言论脱不开关系。

有网友总结,韩寒曾在采访中说过一些惊人的言论。

1、做我的女朋友肯定是不能出去工作的。

2、你在外面给了你的女朋友戴绿帽子,她最好安静地不要说话。

3、女友和妻子都是亲人,希望能和平相处。

还有著名的“吃饭看电影上床”论断。

面对本次大规模的“倒韩”现象,小野爸在参加腾讯电影沙龙时是这样回应的。

也表示自己有点直男癌,有点渣男。

可能韩寒本想通过两首主题歌为电影做预热,顺便营造出一个男人对婚姻的坚守,结果却引来关于性别平权的全民大讨论。

“影视独家”专注于影剧与新媒体的行业观察,与“广电独家”共同由北京中广传华影视文化咨询有限公司运营,长按下方二维码可直接订

阅